- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 不動産 >

- 土地・住宅 >

- サブリース事業規制の導入-「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」の制定

サブリース事業規制の導入-「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」の制定

保険研究部 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長 松澤 登

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

もともと、賃貸住宅管理業者等に関しては、国土交通省の通達により、任意ではあるが、事業者の登録が求められていた1。また標準契約書等も定められ2、業務の適正化の努力がはらわれてきた。しかし、近年では、賃貸住宅の管理会社やサブリース会社の不適正行為や破綻が相次ぎ、また賃貸住宅建築にあたって、金融機関が不正な住宅融資取引を十分に排除できなかった事例もあり、法律での規制が求められるようになった。

筆者は昨年12月に基礎研レター「改正債権法の解説(5)-サブリースってどうなの?」を書き、2020年4月施行の改正民法で、賃貸借および転貸借のルールが明確化されたことを説明した。今回の法は、民事法ではなく、事業規制法として賃貸住宅管理業・サブリース会社(転貸借事業者)の事業を適正化するものとして制定されたものである。

法は公布の日より一年以内の政令で定める日に施行されるが、サブリース会社への規制は6か月以内の政令で定める日に施行される(法附則第1条)。

1 国土交通省HP https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/tintai/index.html 参照。

2 国土交通省HP https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000168.html 参照

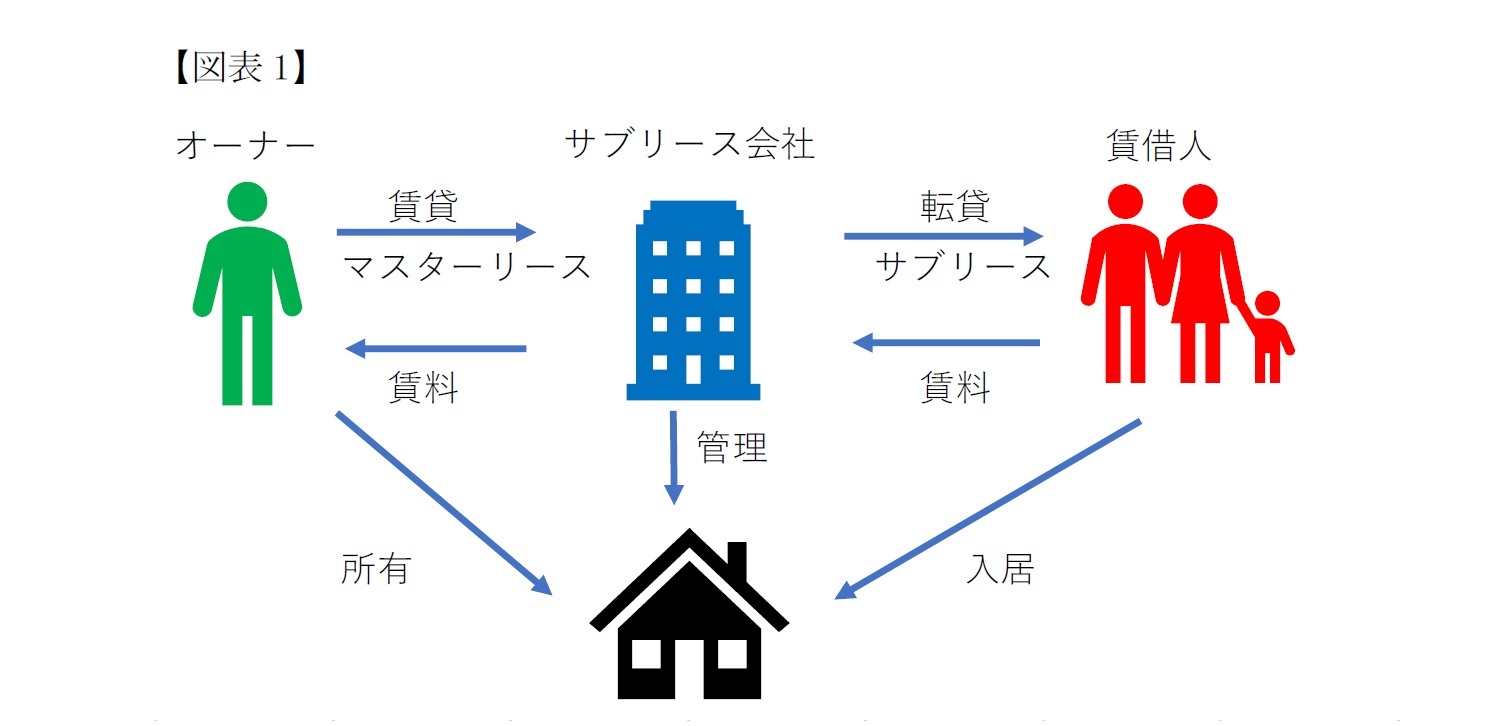

2――サブリース事業の概要と問題点

3 事例の中には、銀行等からの借入を行ったうえ、土地の購入も含めて、一棟のアパートを建築させて、サブリースとするものもある。これはレベレッジが高い高リスクな取引であるため、適正な勧誘がなされる必要性が高い。 https://www.fsa.go.jp/news/30/20190328_summary.PDF 参照。

サブリース事業におけるオーナーにとっての不安は、建物建築に要する費用の借り入れが本当に返済できて、かつ老後資金に充てるだけの収入があるのか、という点である。この点に関して、サブリース会社が一定期間の賃料保障を約束することが行われる。極端な例としては、たとえば30年賃料保障をうたって、オーナーを契約に踏み切らせるものである。しかし、以下のような問題が発生した。

(1) 30年の契約期間とは別に、短期かつ定期的な賃料見直し条項が入っている。そのため、周辺の賃料水準が下落したり、物件が経年劣化したりすることでサブリース料が下落した際に、マスターリース料の減額をサブリース会社から合意させられた。

(2) 借地借家法では賃貸人に事情変更による賃料減額請求権が定められており(第32条)、この規定をもとにサブリース会社から賃料減額を求められた。

(3) 契約期間のほかに、それよりも短い解約不可期間(あるいは一定期間をおいた事前通告による解除権)が定められており、解約不可期間経過とともにサブリース会社からマスターリース契約を解除された。

これらの問題により、オーナーがサブリース会社から説明されていた通りの収入が得られず、銀行借入の返済に窮するような事案が発生していた。

さらには、賃貸住宅売買時に金融機関から借入するにあたって、実際の金額を上回る借入を行ったり、オーナーの収入を実際よりも多く見せるために資料を改ざんしたりするなどの不適切な行為が行われた4。これらの事案の発生を契機として今回の立法につながった。

4 国土交通省資料 https://www.mlit.go.jp/common/001258496.pdf 参照。

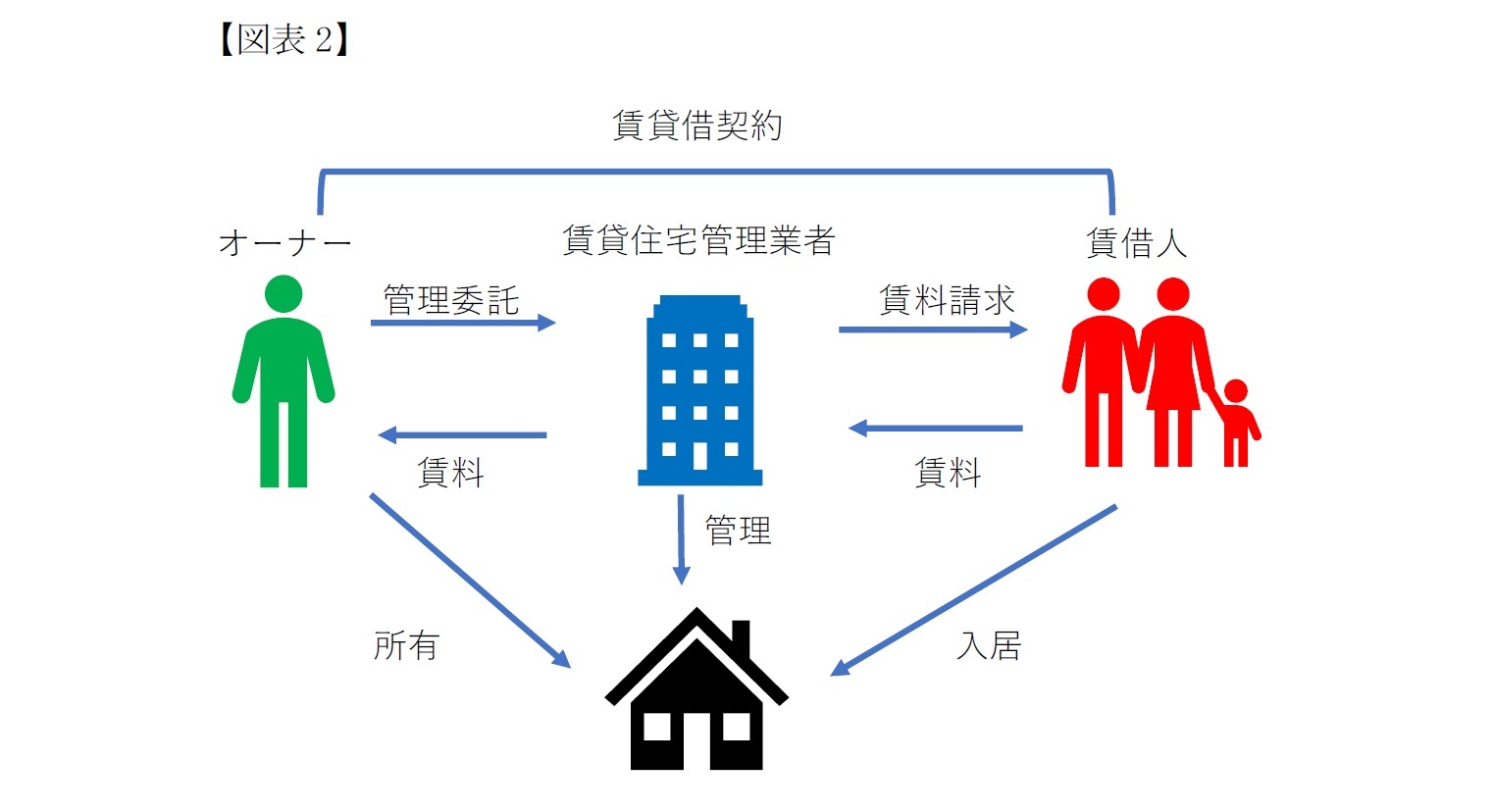

3――賃貸住宅管理業者への規制

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、単に法という)は、2段階の枠組みになっている。まずは賃貸住宅管理業を定義して、これに関する規制をかける。これが1段目である。そして、そのうえで特定転貸借事業者(サブリース会社)および勧誘者に、サブリース案件の勧誘に当たって一定の規制をかけることとしている。これが2段目である。

ここで、賃貸住宅管理業とは、後述の定義の通り、オーナーがアパート経営を行うにあたり、賃貸物件の管理や賃借人の管理を代行する事業一般を指す5。物件を転貸せず、管理だけ行う業者も含む点でサブリース会社よりも広い概念である(図表2、受託管理型の賃貸住宅管理業者)。

5 国土交通省HP https://www.mlit.go.jp/common/001110550.pdf 参照。従来の登録制度では、賃貸住宅の管理だけを行う受託管理型と、転貸事業を通じて転貸住居管理を行うサブリース型に分類されている。

賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて、(1)賃貸住宅の維持保全(点検、清掃、修繕等)を行う者、または(および)(2)賃貸住宅の家賃、敷金、共益費の管理を行う者を賃貸住宅管理業者という(法第2条第2項第3項)。

賃貸住宅管理業者は国土交通大臣の登録を受ける必要があり(法第3条第1項、ただし省令で定める小規模なものを除く6)、5年ごとの登録更新を受ける必要がある(法第3条第2項)。

上述の通り、現在、登録は任意であるが、法では登録を受けずに賃貸住宅管理業を営んだものには1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金を科すこととされた(懲役・罰金併科もある。法第41条第1項第1号)。

登録にあたっては、心身の故障があるため的確に業務を遂行できない者や暴力団員など12の拒絶事由が定められている(法第6条第1項)。これらの登録拒否事由がある場合を除き、国土交通大臣は、申請により事業者を賃貸住宅管理簿者登録簿に登録しなければならない(法第5条)。

6 賃貸200戸以上を管理する事業者が規制対象となるとの報道がある(日経新聞2020年6月24日夕刊1面)。記事によれば、この基準で賃貸住宅の9割以上が把握できるとのことである。

賃貸住宅管理業者は誠実に業務をおこなわなければならない(法第10条)。また、他社に自社の名義を使わせる、名義貸し行為が禁止される(法第11条)。

賃貸住宅管理業者はその営業所(事業所)ごとに業務責任者を選任して、入居者の安全の確保と賃貸事業の円滑な実施のための管理監督を行う(法第12条)。

賃貸住宅管理業者は賃貸人から管理業務を受託するにあたっては、事前の情報提供として、管理受託契約の内容および履行に関する事項(オーナーが負担すべき管理費用など。具体的には省令で定める)を、原則として書面交付により、オーナーに説明しなければならない。

また、契約締結後、(1)管理対象となる賃貸住宅、(2)管理業務の実施方法、(3)契約期間、(4)報酬、(5)契約の更新または解除の規定等を書面にして交付しなければならない(法第14条)。

さらに、(1)管理業務全体の再委託の禁止(法第15条)、(2)家賃、敷金の分別管理義務(法第16条)、(3)従業員等の証明書携帯義務(法第17条)、(4)帳簿の備え付け(法第18条)、(5)標識の掲示(法第19条)、(6)委託者への定期報告(法第20条)、(7)守秘義務(法第21条)が課せられる。

これら規定のうち、名義貸し行為には1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される(懲役・罰金併科もある。法第41条第3号)。また、業務管理者を選任しないとき、契約締結後書面を交付しないとき、証明書携帯義務を怠ったとき、帳簿の備え付けをしなかったとき、標識を掲示しなかったとき、守秘義務違反をしたとき等には、それぞれ30万円以下の罰金が科される(法第44条)。

オーナーと賃貸住宅管理業者とのトラブルとしては、賃料が入金されない、期待通りの管理がなされない、協議もないままに勝手に修繕され、費用が請求されるなどがある7が、新法はこれらトラブル防止に一定の効果があるものと思われる(「5-おわりに」で後述)。

7 国土交通省「賃貸住宅管理業務に関するアンケート調査」 https://www.mlit.go.jp/common/001320843.pdf 参照。

国土交通大臣は適正な業務を確保するために、賃貸住宅管理業者に対して必要な改善措置をとることを求めることができる(法第22条)。その前提として施設への立ち入りや報告を求めることができる(法第26条)。そして、賃貸住宅管理業者に対して、必要に応じて業務停止命令を出し(法第22条)、また登録拒否事由に該当する場合等では登録の取り消しを行うことができる(法第23条)。

4――特定賃貸借契約の適正化の措置

法では、特定転貸事業者は、特定賃貸借契約に基づき賃借した賃貸借住宅を、第三者に転貸する事業を営む者と定義している(法第2条第5項)。特定賃貸借契約とは賃貸住宅の賃貸借契約であって、賃借人がその賃貸住宅を第三者に転貸する事業を営むことを目的として締結されるものをいう(同条第4項)。すなわち、特定転貸事業者とはいわゆるサブリース会社のことを指す。

特定転貸事業者と、特定転貸事業者から委託を受けた勧誘者は、以下の点について著しく事実に相違する表示をし、または実際に物よりも著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない(法第28条)。

・特定転貸事業者が支払うべき家賃

・賃貸住宅の維持保全の実施方法

・特定賃貸借契約の解除に関する事項

・その他の国土交通省令で定める事項

したがって、そのような保証がないのに、契約後30年の間、サブリース会社が支払う家賃が全く減額されないといった広告や表示は禁止されることとなる。また、賃貸に適合するように建物の維持管理することを約束したのに、明らかな毀損個所があっても修繕しようとしないことも、場合により虚偽表示を行ったことになりえる。さらに30年の契約期間をことさらに表示しつつ、途中解約の可能性を表示しないことは有利誤認に該当すると考えられる。

このような表示規制と並んで、不当な勧誘行為等が禁止され、オーナー(オーナーになろうとする人も含む)の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと、または不実のことを告げることも禁止される(法第29条)。

誇大広告の禁止(第28条)と不当な勧誘等の禁止(第29条)は、その行為自体の相違の基づく罰則の相違がある。前者(第28条)は30万円以下の罰金のみが科されるが、後者(第29条)は6月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金(併科あり)が科される。単なる表示にとどまらず、不実のことを告げて、オーナーに実際の契約条件より有利なものであると誤解させ、契約に追い込む勧誘行為は厳格に処分されるということであろう。

特定転貸事業者が特定賃貸借契約(マスターリース契約)を締結しようとするときは、契約締結より前に、特定賃貸借契約の内容および履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、書面により説明しなければならない(法第30条第1項)8。この説明内容としては、転貸借契約(サブリース契約)の賃料、家賃保証、将来の契約条件の変動に係る条件等が想定される9。

また、特定転貸事業者は特定賃貸借契約を締結後、遅滞なく、以下の事項を記載した書面をオーナーに対して交付しなければならない(法第31条)。(1)特定賃貸借契約の対象となる賃貸住宅、(2)特定賃貸借契約の相手方に支払う家賃その他賃貸の条件に関する事項、(3)特定転貸事業者が行う賃貸住宅の維持保全の実施方法、(4)契約期間に関する事項、(5)転借人の資格その他の転貸の条件に関する事項、(6)契約の更新または解除に関する定めがあるときは、その内容、(7)その他国土交通省令で定める事項である。

これら書面交付義務違反には50万円以下の罰金が科される(法第43条)。

また、特定転貸事業者はその業務及び財産の状況を記載した書類を営業所に備え付け、オーナー(オーナーになろうとする者を含む)に閲覧させなければならない(法第32条)。違反行為には30万円以下の罰金が科される(法第44条)。

8 一定の場合は電磁的方法によることも認められる(法第30条第2項)。

9 https://www.mlit.go.jp/common/001265307.pdf 参照。

国土交通大臣は特定転貸事業者または勧誘者が、前項で説明した義務(勧誘者は広告・勧誘義務についての義務(法第28条、第29条)に関してのみ、以下同じ)に違反したときには、是正措置をとるように指示することができ、指示を行った場合はその旨を公表しなければならない(法第33条)。

国土交通大臣は、特定転貸事業者または勧誘者が法第33条の指示に違反し、または特に必要がある場合においては、特定転貸事業者または勧誘者に対して、一年以内の期間を限り、一部または全部の業務の停止を命ずることができる(法第34条)。

法第33条の指示違反については30万円以下の罰金が、法第34条の命令違反については6か月以下の懲役または罰金50万円(懲役・罰金併科もある。法第42条第3号)。

また、何人も特定賃貸借契約の適正化を図るため必要があると認めるときは、その旨および適当な措置をとるべきことを国土交通大臣に対して求めることができる(法第35条)。

国土交通大臣は必要に応じ、特定転貸事業者等に対して報告を求め、立ち入り検査をすることができる(法第36条)。

5――おわりに

また、罰金刑を受けた個人が役員である法人は、登録を受けることができない(法第6条第1項第8号)。したがって、たとえば法人の代表者が自身の違反行為により、法人・個人とも罰則を受けたケースを考える。その場合、法人をいったん畳んで再び別法人を立ち上げても、自身がやはり役員となるのであれば、登録は拒否される。

法は国会でも衆院両院で全会一致により成立を見ている。これは、賃貸住宅管理業の適正化へ向けて立法府の強い意志が示されたものと思われる。

(2020年07月02日「基礎研レター」)

03-3512-1866

- 【職歴】

1985年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長

2015年4月 生活研究部部長兼システム部長

2018年4月 取締役保険研究部研究理事

2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事

2024年4月 専務取締役保険研究部研究理事

2025年4月 取締役保険研究部研究理事

2025年7月より現職

【加入団体等】

東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)

東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)

大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)

金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)

日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等

【著書】

『はじめて学ぶ少額短期保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2024年02月

『Q&Aで読み解く保険業法』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2022年07月

『はじめて学ぶ生命保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2021年05月

松澤 登のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/13 | マンダムの大規模買付けに関する対応方針の導入 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/11/06 | Meta、ByteDanceのDSA違反の可能性-欧州委員会による暫定的見解 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/10/28 | 東宝の自己株式取得-公開買付による取得 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/10/22 | 米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 | 松澤 登 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月14日

マレーシアGDP(2025年7-9月期)~内需は底堅く、外需は純輸出が改善 -

2025年11月14日

保険と年金基金における各種リスクと今後の状況(欧州 2025.10)-EIOPAが公表している報告書(2025年10月)の紹介 -

2025年11月14日

中国の不動産関連統計(25年10月)~販売が一段と悪化 -

2025年11月14日

英国GDP(2025年7-9月期)-前期比0.1%で2四半期連続の成長減速 -

2025年11月14日

家計消費の動向(二人以上世帯:~2025年9月)-「メリハリ消費」継続の中、前向きな変化の兆しも

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【サブリース事業規制の導入-「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」の制定】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

サブリース事業規制の導入-「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」の制定のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!