- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢化問題(全般) >

- 『長生きできる町』から健康寿命を考える

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

健康寿命に対する関心が高まる

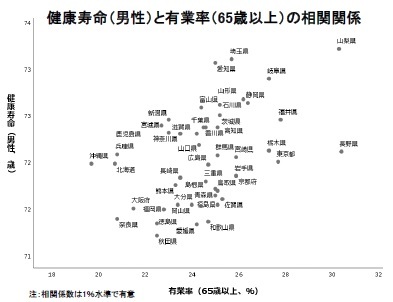

本書は現代社会における健康寿命の格差拡大に着目し、その現状や課題を様々な視点から分析しつつ、格差を是正するために取り組むべきことについて書している。厚生労働省の調査結果によると、2016年時点の健康寿命は、男性の場合は山梨県(73.21歳)が、女性の場合は愛知県(76.32歳)が最も高く、男性最下位の秋田県(70.46歳)と女性最下位の広島県(73.62歳)とそれぞれ2.75歳と2.7歳の差があることが明らかになった。さらに、男女1位の山梨県と愛知県は2010年と2016年の6年間でそれぞれ2.01歳と1.39歳ずつ健康寿命が延びているのに対して、男女最下位の秋田県と広島県はそれぞれ0.75歳と1.13歳と、健康寿命が延びず、地域間における健康寿命の格差が広がっている。著者は、いくつかのデータを用いて都市部で暮らすほど認知症リスクが低く、低学歴・低所得者ほど死亡・介護リスクが高いと説明している。

本書は現代社会における健康寿命の格差拡大に着目し、その現状や課題を様々な視点から分析しつつ、格差を是正するために取り組むべきことについて書している。厚生労働省の調査結果によると、2016年時点の健康寿命は、男性の場合は山梨県(73.21歳)が、女性の場合は愛知県(76.32歳)が最も高く、男性最下位の秋田県(70.46歳)と女性最下位の広島県(73.62歳)とそれぞれ2.75歳と2.7歳の差があることが明らかになった。さらに、男女1位の山梨県と愛知県は2010年と2016年の6年間でそれぞれ2.01歳と1.39歳ずつ健康寿命が延びているのに対して、男女最下位の秋田県と広島県はそれぞれ0.75歳と1.13歳と、健康寿命が延びず、地域間における健康寿命の格差が広がっている。著者は、いくつかのデータを用いて都市部で暮らすほど認知症リスクが低く、低学歴・低所得者ほど死亡・介護リスクが高いと説明している。

子どもの段階で生じている健康格差

(1) 胎児期の体重の影響:2008年度のWHOのデータによると低体重で生まれた赤ちゃんほど糖尿病になりやすい。

(2) 子ども時代の貧困が健康に与える影響:1960年と1990年におけるそれぞれの貧富状態を比較した分析結果によると、子ども時代から大人にかけて貧困であった場合、ずっと豊かであった人と比べて死亡率が4倍も高く、また子ども時代に貧困であると、認知症発症のリスクが高い。

(3) 経験の積み重ねの影響:物質的な欠乏のような貧困ではなく家庭が崩壊すると、子どもは社会との繋がりが断たれてしまい、教育という社会的経験を受けられなかったり、いい仕事(正規雇用)に就けなかったりする。その結果、福祉制度による支援も受けられず、社会的貧困に陥ってしまう。

(4) 教育以外にできることとやるべきことの影響:保護者が困ったときに相談相手がいると生活困難の影響が軽減できる可能性は高くなる。英国の事例から見ると、子どもの貧困を減らすための取り組みや歩きたくなる町づくり、コミュニティづくりなどを実施すると、最も豊かな地域と最も貧しい地域の平均寿命の差は7年から4.4年に縮小された。

重要性が高まる0次予防

WHOは、原因となる社会経済的条件、あるいは環境的条件によって規定される行動的条件を変えることで人々を健康にするようなアプローチを「0次予防」と呼び、これまでの1次予防(健康推進)、2次予防(早期発見・早期治療)、3次予防(再発・悪化予防)と共に重視している。つまり、0次予防では、人々のつながりに着目し、暮らしているだけで無関心な人まで健康になってしまう楽しい町づくり、環境づくりを目指している。

WHOは、原因となる社会経済的条件、あるいは環境的条件によって規定される行動的条件を変えることで人々を健康にするようなアプローチを「0次予防」と呼び、これまでの1次予防(健康推進)、2次予防(早期発見・早期治療)、3次予防(再発・悪化予防)と共に重視している。つまり、0次予防では、人々のつながりに着目し、暮らしているだけで無関心な人まで健康になってしまう楽しい町づくり、環境づくりを目指している。0次予防の例としては、高血圧や脳卒中などの生活習慣病を予防するために、国が率先して国民の塩分摂取量を減らそうとする取り組みが挙げられる。塩の容器の穴の数を減らしたり、消費者が気付かない程度で徐々に塩分摂取量を減らすことができる。

また、英国ではあらゆる業界の企業を巻き込み、食品製造における塩分の使用量を減らすことによって、国民の塩分摂取量を10%以上も減らした例がみられる。このように、国が率先して取り組むことによって、国民が置かれている環境を変え、その環境を変えることによって人の行動を変えるという、いわゆるマクロレベルでの0次予防が可能となり、健康寿命の延長につながるだろう。

(2020年02月28日「その他レポート」)

生活研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任

金 明中 (きむ みょんじゅん)

研究・専門分野

高齢者雇用、不安定労働、働き方改革、貧困・格差、日韓社会政策比較、日韓経済比較、人的資源管理、基礎統計

03-3512-1825

- プロフィール

【職歴】

独立行政法人労働政策研究・研修機構アシスタント・フェロー、日本経済研究センター研究員を経て、2008年9月ニッセイ基礎研究所へ、2023年7月から現職

・2011年~ 日本女子大学非常勤講師

・2015年~ 日本女子大学現代女性キャリア研究所特任研究員

・2021年~ 横浜市立大学非常勤講師

・2021年~ 専修大学非常勤講師

・2021年~ 日本大学非常勤講師

・2022年~ 亜細亜大学都市創造学部特任准教授

・2022年~ 慶應義塾大学非常勤講師

・2019年 労働政策研究会議準備委員会準備委員

東アジア経済経営学会理事

・2021年 第36回韓日経済経営国際学術大会準備委員会準備委員

【加入団体等】

・日本経済学会

・日本労務学会

・社会政策学会

・日本労使関係研究協会

・東アジア経済経営学会

・現代韓国朝鮮学会

・博士(慶應義塾大学、商学)

金 明中のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/08 | 「静かな退職」と「カタツムリ女子」の台頭-ハッスルカルチャーからの脱却と新しい働き方のかたち | 金 明中 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/06 | “サヨナラ”もプロに任せる時代-急増する退職代行サービス利用の背景とは? | 金 明中 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/02 | 日韓カップルの増加は少子化に歯止めをかけるか? | 金 明中 | 研究員の眼 |

| 2025/05/22 | 【アジア・新興国】韓国の生命保険市場の現状-2023年のデータを中心に- | 金 明中 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【『長生きできる町』から健康寿命を考える】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

『長生きできる町』から健康寿命を考えるのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!