- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢者のQOL(生活の質) >

- 健康寿命の都道府県格差

健康寿命の都道府県格差

保険研究部 主任研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任 村松 容子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――健康寿命の都道府県による差は最大男性2.0年、女性2.7年

現在、国では、平均寿命の延伸とそれを上回る健康寿命の延伸、および地域差縮小を目標とした取組が行われている。今回の都道府県別健康寿命は、こういった国による取組みの進捗を確認するための指標となる。

1 「国民生活基礎調査」は毎年実施されているが、健康寿命の算出に使用する設問は、3年に1回の大規模調査によるものであるため、健康寿命も3年ごとに公表されている。2016年は、熊本地震によって、熊本県では国民生活基礎調査を行われておらず、2016年の熊本県の健康寿命は計算されていない。

2――都道府県別の平均寿命と健康寿命

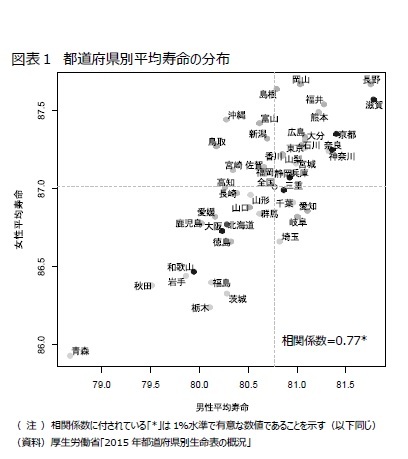

1|平均寿命(2015年)の長さは、男女で同じ傾向を示す

1|平均寿命(2015年)の長さは、男女で同じ傾向を示すまず、平均寿命の都道府県による特徴を見るために、男女の平均寿命の関係を確認する(図表1)。その結果、平均寿命が長い都道府県は男女ともに長く、短い都道府県は男女ともに短い傾向があった(相関係数は0.77)。平均寿命は、都道府県固有の要因の影響を受けていると考えられる。

男女ともに平均寿命が長い都道府県は長野県と滋賀県であり、短い県は青森県だった。全国平均と比べて、福井県、愛知県等の中部地方は男性の平均寿命が長い傾向があり、岡山県、島根県等の中国地方や、沖縄県、熊本県等の九州・沖縄地方は女性の平均寿命が長い傾向があった。

男性の平均寿命がもっとも長い滋賀県ともっとも短い青森県の差は3.11年、女性の平均寿命がもっとも長い長野県ともっとも短い青森県の差は1.74年で、都道府県のバラつきの幅(標準偏差)は、男性が0.57年、女性が0.40年と女性の方が都道府県による差が小さかった。

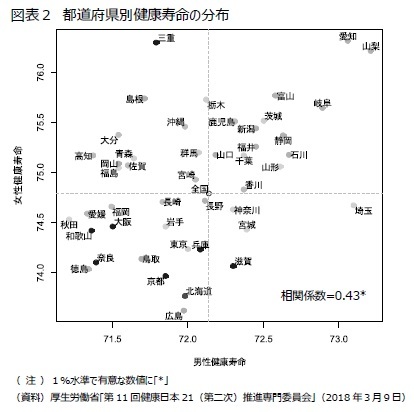

2|健康寿命(2016年)の長さは、平均寿命ほどは男女で同じ傾向を示さない

2|健康寿命(2016年)の長さは、平均寿命ほどは男女で同じ傾向を示さない次に、健康寿命の都道府県による特徴を見るために、男女の健康寿命の関係を確認する(図表2)。その結果、健康寿命にも男女間で一定の相関があったものの、平均寿命ほど強いものではなかった(男女の相関係数は0.43)。したがって、健康寿命は平均寿命と比べて、都道府県固有の要因以外の影響を受けていることが推測できる。

男女とも健康寿命が長い都道府県は、愛知県と山梨県だった。この2つの県を含む中部地方で男女とも健康寿命が長い傾向があり、奈良県、京都府等の近畿地方は男女とも短い傾向があった。沖縄県、鹿児島県等九州・沖縄地方は女性の健康寿命が長い傾向があった。

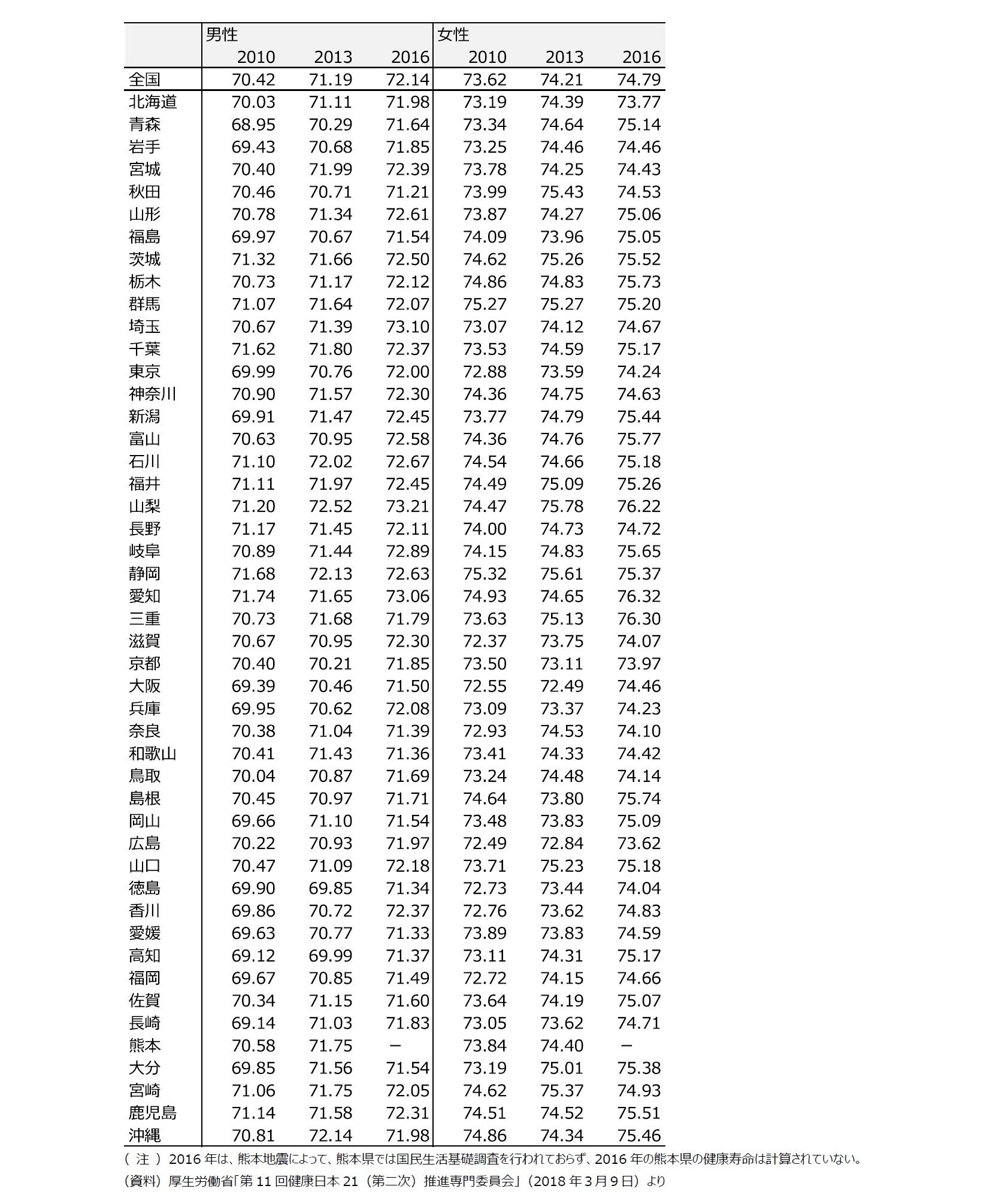

男性の健康寿命がもっとも長い山梨県ともっとも短い秋田県の差は、2.00年、女性の健康寿命がもっとも長い愛知県ともっとも短い広島県の差は2.70年で、都道府県のバラつきの幅(標準偏差)は、男性が0.51年、女性が0.65年と男性の方が都道府県による差が小さかった。

3――都道府県別の健康寿命の推移

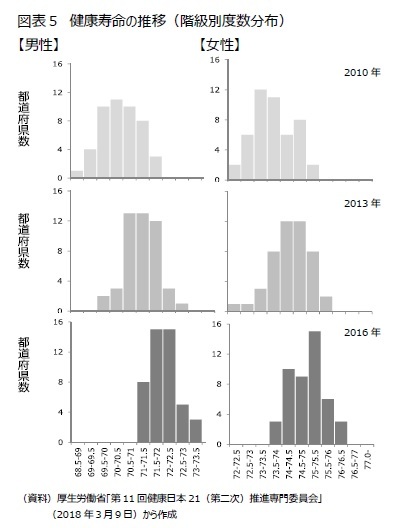

都道府県別の健康寿命の推移については、全体として延伸したうえで、都道府県間のバラつき(標準偏差)が縮小することが望ましい。そこで、2010年、2013年、2016年の健康寿命について、0.5年刻みでの度数分布の推移をみる(図表5)。その結果、度数分布は、男女とも右側へシフトしており、全体として年を追うごとに延伸していることがわかる。都道府県のバラつき(標準偏差)は、男女それぞれ0.68→0.59→0.51、0.77→0.72→0.66と縮小していた。2010年から望ましい方向で健康寿命が延伸してきたと言える。

都道府県別の健康寿命の推移については、全体として延伸したうえで、都道府県間のバラつき(標準偏差)が縮小することが望ましい。そこで、2010年、2013年、2016年の健康寿命について、0.5年刻みでの度数分布の推移をみる(図表5)。その結果、度数分布は、男女とも右側へシフトしており、全体として年を追うごとに延伸していることがわかる。都道府県のバラつき(標準偏差)は、男女それぞれ0.68→0.59→0.51、0.77→0.72→0.66と縮小していた。2010年から望ましい方向で健康寿命が延伸してきたと言える。ただし、都道府県別の健康寿命には、サンプル数が少ないこともあり、一定の誤差を含むと考えられている。厚生労働省では、都道府県の格差縮小の評価には、この誤差を補正した標準偏差2を使っている。これによれば、男性の都道府県差は有意に縮小していたが、女性の都道府県差の縮小は有意ではないとのことだ3。

2 厚生労働科学研究「健康寿命及び地域格差の分析と健康増進対策の効果検証に関する研究」による。

3 厚生労働省「第11回健康日本21(第二次)推進専門委員会」(2018年3月9日)より。

4――健康寿命の延伸、および都道府県差縮小に向けて

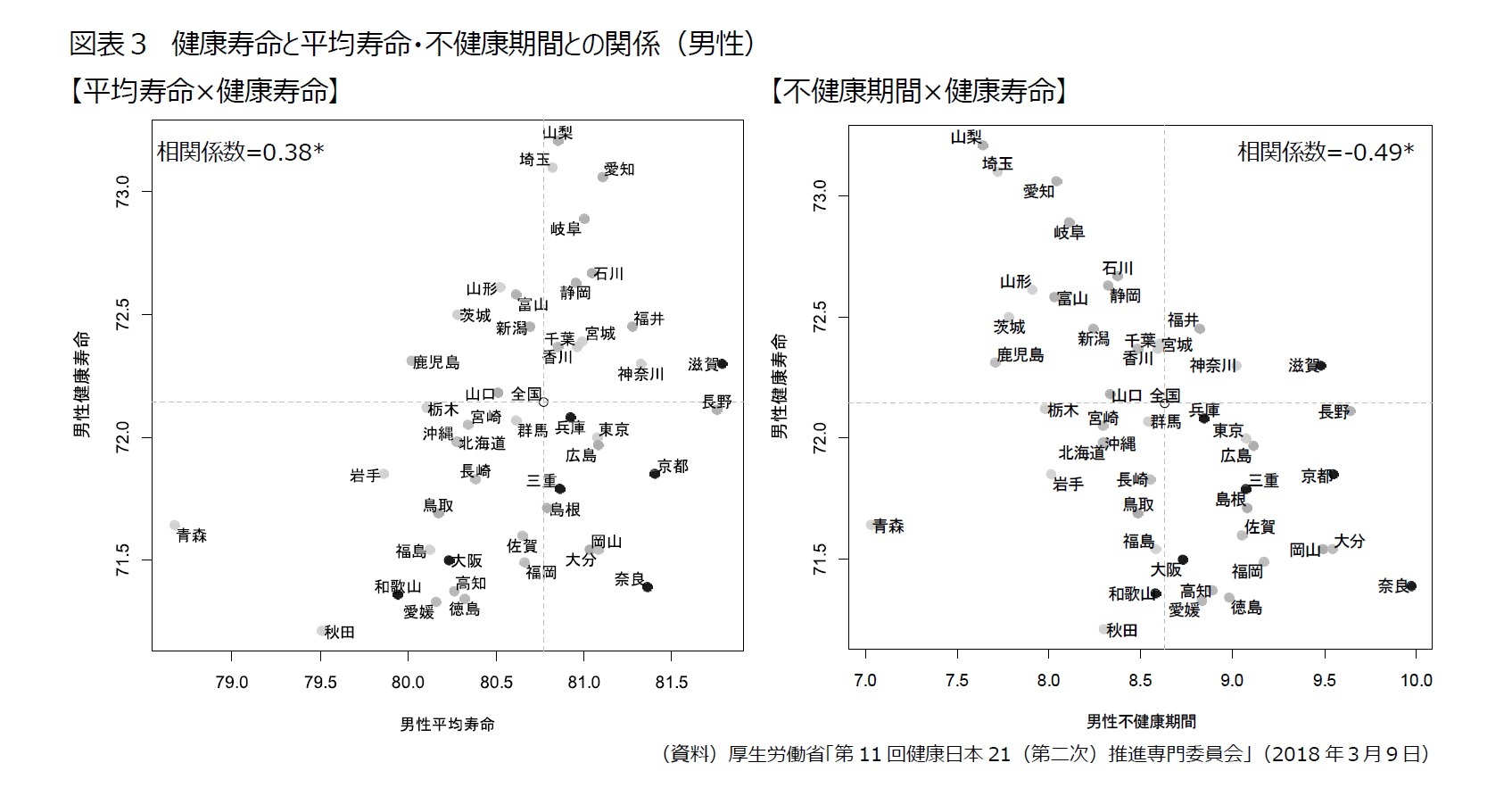

まず、平均寿命が長い都道府県は、男女とも長い傾向があった。生活習慣や食文化等を含む都道府県固有の要因の影響を受けていると考えられる。一方、健康寿命は平均寿命ほど、男女に共通した都道府県による傾向はみられなかった。

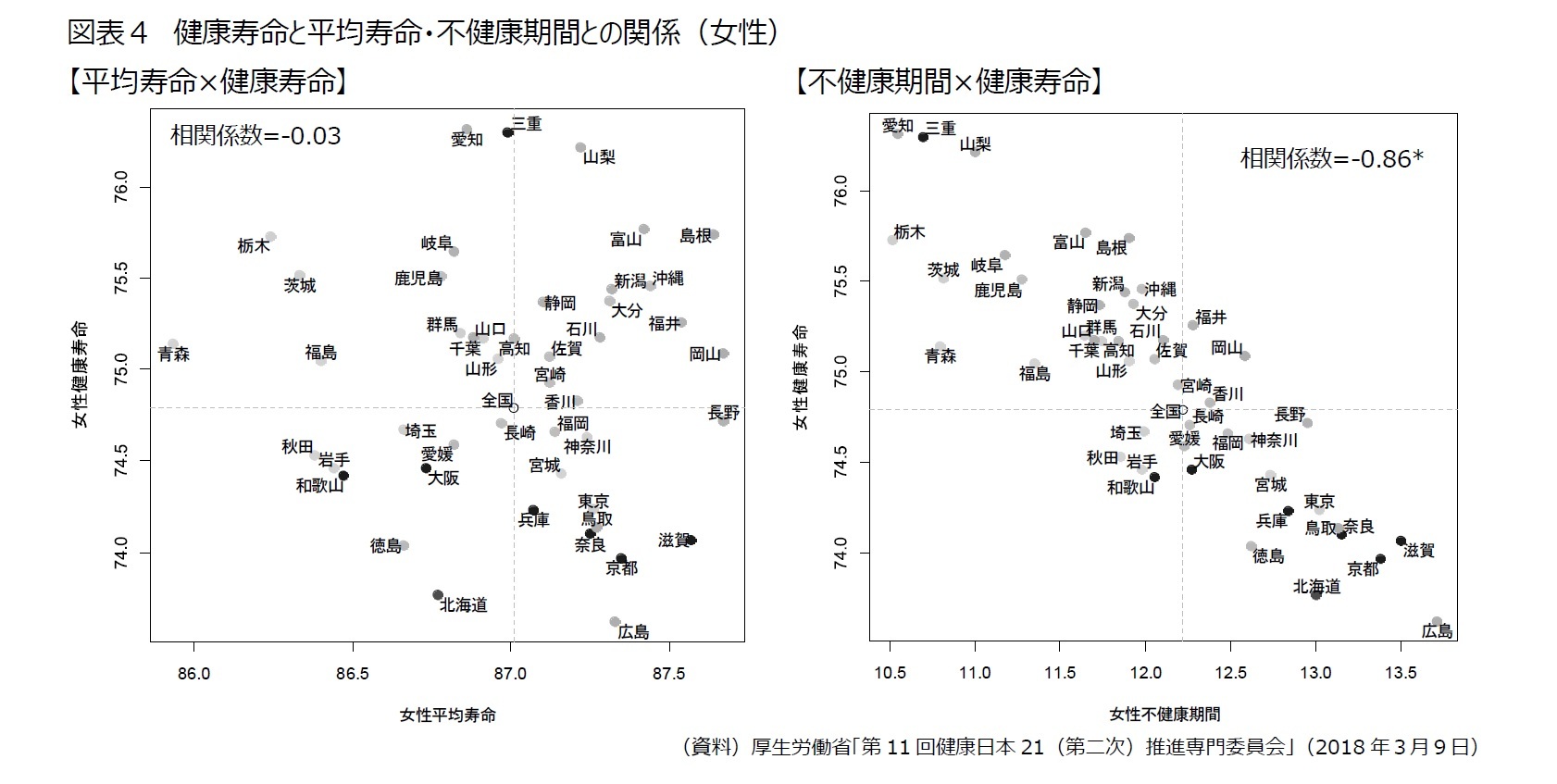

平均寿命と健康寿命の関係、不健康期間と健康寿命の関係をみると、男性はいずれとも相関関係があり、男性の都道府県による差は平均寿命の差と不健康期間の差によるものと考えられる。一方、女性は平均寿命とは相関がなく、不健康期間と強い相関がある。女性の平均寿命の都道府県差は最大で1.74年と小さいのに対し、不健康期間の差は最大3.20年と大きいこともあり、不健康期間の影響が大きいものと考えられる。すなわち、健康寿命は必ずしも平均寿命と連動して延伸しない。したがって、平均寿命、健康寿命それぞれについて、延伸に向けた取組が必要だと考えられる。

時系列でみると、男女とも、健康寿命は全体として年を追うごとに延伸していた。都道府県のバラつき(標準偏差)は、男女とも縮小傾向にあった。しかし、都道府県別に健康寿命の推移をみていくと、すべての都道府県で延伸しているわけではない。上述のとおり、都道府県別の数値には一定の誤差を含む。そのため、ちょっとした値の上下に囚われる必要はないかもしれないが、国全体の延伸傾向や都道府県差縮小傾向とは別に、都道府県別の推移を注視しておく必要があるだろう。

今後、男性の平均寿命の都道府県差も女性と同様に小さくなるとすれば、健康寿命のさらなる延伸、および都道府県差の縮小に向けては、これまで以上に不健康期間の短縮、および都道府県差縮小が引き続き重要となるだろう。

(2019年07月11日「ニッセイ基礎研所報」)

03-3512-1783

- 【職歴】

2003年 ニッセイ基礎研究所入社

村松 容子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/29 | 生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して | 村松 容子 | 基礎研レター |

| 2025/10/17 | 日本における「老衰死」増加の背景 | 村松 容子 | 研究員の眼 |

| 2025/09/18 | 保険適用後の不妊治療をめぐる動向~ARTデータとNDBデータの比較 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/22 | 保険ショップの利用実態とその変化~利用目的とチャネル選択にみる役割の変化 | 村松 容子 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【健康寿命の都道府県格差】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

健康寿命の都道府県格差のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!