- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 不動産 >

- 不動産市場・不動産市況 >

- 全国・主要都市の空き家数と空き家率の現況-「平成25年住宅・土地統計調査」の分析-

2016年05月02日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

■要旨

国勢調査によると、日本の人口は2015年に1億2,711万人となり、5年前と比べて94万7千人の減少となった。首都圏や沖縄県、愛知県などで人口が増加する一方、39道府県で人口が減少した。人口の減少にあわせて空き家問題が深刻化しつつあり、2014年には「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が成立し、空き家対策が本格化しはじめた。本稿では詳細な空き家の状況を全国的に把握できる唯一の統計である「住宅・土地統計調査」を用いて、全国および主要都市の空き家数と空き家率の現況を統計数値から概観する。

■目次

1――はじめに

2――全国の空き家数・空き家率

1|増加が続く空き家数

2|借家の空き家率は横ばいで推移

3|一戸建ての空き家率が上昇

4|持家系一戸建ての空き家率が上昇

3――都道府県別・主要要都市別の空き家数・空き家率

1|地方圏で一戸建ての空き家数が増加 (都道府県別)

2|主要都市の空き家数・空き家率

4――空き家の腐朽状況

1|空き家の腐朽・破損状況

2|共同住宅の空き家の建築時期

3|マンションの建築時期と空室率(マンション総合調査)

国勢調査によると、日本の人口は2015年に1億2,711万人となり、5年前と比べて94万7千人の減少となった。首都圏や沖縄県、愛知県などで人口が増加する一方、39道府県で人口が減少した。人口の減少にあわせて空き家問題が深刻化しつつあり、2014年には「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が成立し、空き家対策が本格化しはじめた。本稿では詳細な空き家の状況を全国的に把握できる唯一の統計である「住宅・土地統計調査」を用いて、全国および主要都市の空き家数と空き家率の現況を統計数値から概観する。

■目次

1――はじめに

2――全国の空き家数・空き家率

1|増加が続く空き家数

2|借家の空き家率は横ばいで推移

3|一戸建ての空き家率が上昇

4|持家系一戸建ての空き家率が上昇

3――都道府県別・主要要都市別の空き家数・空き家率

1|地方圏で一戸建ての空き家数が増加 (都道府県別)

2|主要都市の空き家数・空き家率

4――空き家の腐朽状況

1|空き家の腐朽・破損状況

2|共同住宅の空き家の建築時期

3|マンションの建築時期と空室率(マンション総合調査)

1――はじめに

国勢調査によると、日本の人口は2015年に1億2,711万人となり、5年前と比べて94万7千人の減少となった。首都圏や沖縄県、愛知県などで人口が増加する一方、39道府県で人口が減少した。人口の減少にあわせて空き家問題が深刻化しつつあり、2014年には「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が成立し、空き家対策が本格化しはじめた。本稿では詳細な空き家の状況を全国的に把握できる唯一の統計である「住宅・土地統計調査1」を用いて、全国および主要都市の空き家数と空き家率の現況を統計数値から概観する1。

1 データ等については総務省統計局「平成25年住宅・土地統計調査」を参照のこと。なお、住宅・土地統計調査で利用される用語については「平成25年住宅・土地統計調査 用語の解説」を参照されたい。

2 過去に発行した「住宅・土地統計調査」に関するレポートとしては、「2013年住宅・土地統計調査(速報)にみる住宅と居住状況の変化」(2014.8.25)、「住宅・土地統計調査(速報)にみる住宅と居住状況の変化」(2009.9.4)、「東京都区部マンションの空家率と居住世帯特性 『平成20年住宅・土地統計調査報告』の分析(1)」(2010.10.6)、「東京都区部マンション居住世帯数の今後の見通し 『平成20年住宅・土地統計調査報告』の分析(2)」(2010.10.13)、「高齢単独世帯の居住状況 『平成20年住宅・土地統計調査報告』の分析(3)」(2010.11.30)などがある。

1 データ等については総務省統計局「平成25年住宅・土地統計調査」を参照のこと。なお、住宅・土地統計調査で利用される用語については「平成25年住宅・土地統計調査 用語の解説」を参照されたい。

2 過去に発行した「住宅・土地統計調査」に関するレポートとしては、「2013年住宅・土地統計調査(速報)にみる住宅と居住状況の変化」(2014.8.25)、「住宅・土地統計調査(速報)にみる住宅と居住状況の変化」(2009.9.4)、「東京都区部マンションの空家率と居住世帯特性 『平成20年住宅・土地統計調査報告』の分析(1)」(2010.10.6)、「東京都区部マンション居住世帯数の今後の見通し 『平成20年住宅・土地統計調査報告』の分析(2)」(2010.10.13)、「高齢単独世帯の居住状況 『平成20年住宅・土地統計調査報告』の分析(3)」(2010.11.30)などがある。

2――全国の空き家数・空き家率

1|増加が続く空き家数

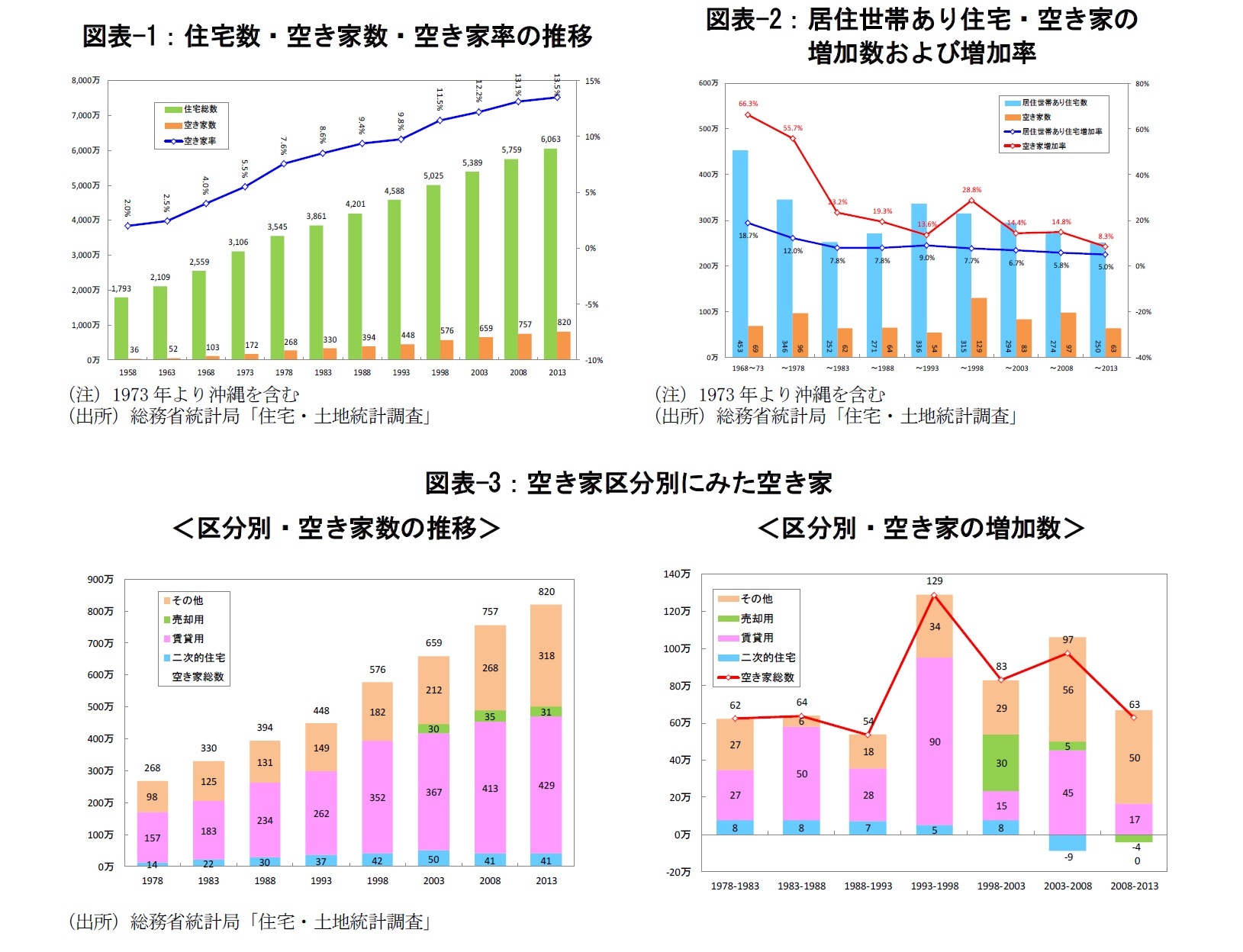

住宅・土地統計調査によると2013年の全国の空き家数は819.6万戸3で、住宅総数(6,062.9万戸)に占める比率(空き家率)は13.5%となった(図表-1)。空き家率は5年前の13.1%から0.4ポイントの上昇であった。

こうした空き家率の上昇は、住宅数の増加が居住者のいる住宅の増加を上回っているからである。居住世帯のある住宅の増加率は2008年から2013年の5年間に+5.0%の増加(2008年調査では+5.8%の増加)だったが、住宅総数は+5.3%の増加(同+6.9%)であり、その結果、空き家数は+8.3%の増加(同+14.8%の増加)となった(図表-2)。ただし、空き家の増加数は、1993年~1998年の+129万戸の増加から、2008年~2013年には63万戸へと縮小が続いている。

住宅・土地統計調査では、空き家は、(1)別荘などを含む「二次的住宅」と、(2)「賃貸用」の空き家、(3)「売却用」の空き家、(4)そしてこれらに含まれない居住者の死亡等により居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建替えのために取り壊すことになっている「その他」の空き家、に区分されている。

空き家区分で特に増加が著しいのが「その他」の空き家であり、2008年~2013年の5年間に+50万戸の増加(増加率は+18.7%)があり、この期間の空き家増加総数(+62.8万戸)の80.1%を占めている(図表-3)。2003年以降、「その他」の空き家が空き家の増加に大きな比率を占めるようになった結果、1983年~1988年には賃貸用の空き家は、空き家増加総数の8割近くを占めていたが、2008年~2013年の5年間では26.3%まで低下している。

住宅・土地統計調査によると2013年の全国の空き家数は819.6万戸3で、住宅総数(6,062.9万戸)に占める比率(空き家率)は13.5%となった(図表-1)。空き家率は5年前の13.1%から0.4ポイントの上昇であった。

こうした空き家率の上昇は、住宅数の増加が居住者のいる住宅の増加を上回っているからである。居住世帯のある住宅の増加率は2008年から2013年の5年間に+5.0%の増加(2008年調査では+5.8%の増加)だったが、住宅総数は+5.3%の増加(同+6.9%)であり、その結果、空き家数は+8.3%の増加(同+14.8%の増加)となった(図表-2)。ただし、空き家の増加数は、1993年~1998年の+129万戸の増加から、2008年~2013年には63万戸へと縮小が続いている。

住宅・土地統計調査では、空き家は、(1)別荘などを含む「二次的住宅」と、(2)「賃貸用」の空き家、(3)「売却用」の空き家、(4)そしてこれらに含まれない居住者の死亡等により居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建替えのために取り壊すことになっている「その他」の空き家、に区分されている。

空き家区分で特に増加が著しいのが「その他」の空き家であり、2008年~2013年の5年間に+50万戸の増加(増加率は+18.7%)があり、この期間の空き家増加総数(+62.8万戸)の80.1%を占めている(図表-3)。2003年以降、「その他」の空き家が空き家の増加に大きな比率を占めるようになった結果、1983年~1988年には賃貸用の空き家は、空き家増加総数の8割近くを占めていたが、2008年~2013年の5年間では26.3%まで低下している。

3 住宅・土地統計調査で調査対象となっている空き家には廃屋は含まれない。したがって2013年時点で日本には居住可能な住宅の空き家が820万戸ある。ただし、ここには、居住可能であるが腐朽や破損が見られる住宅も含まれる。

2|借家の空き家率は横ばいで推移

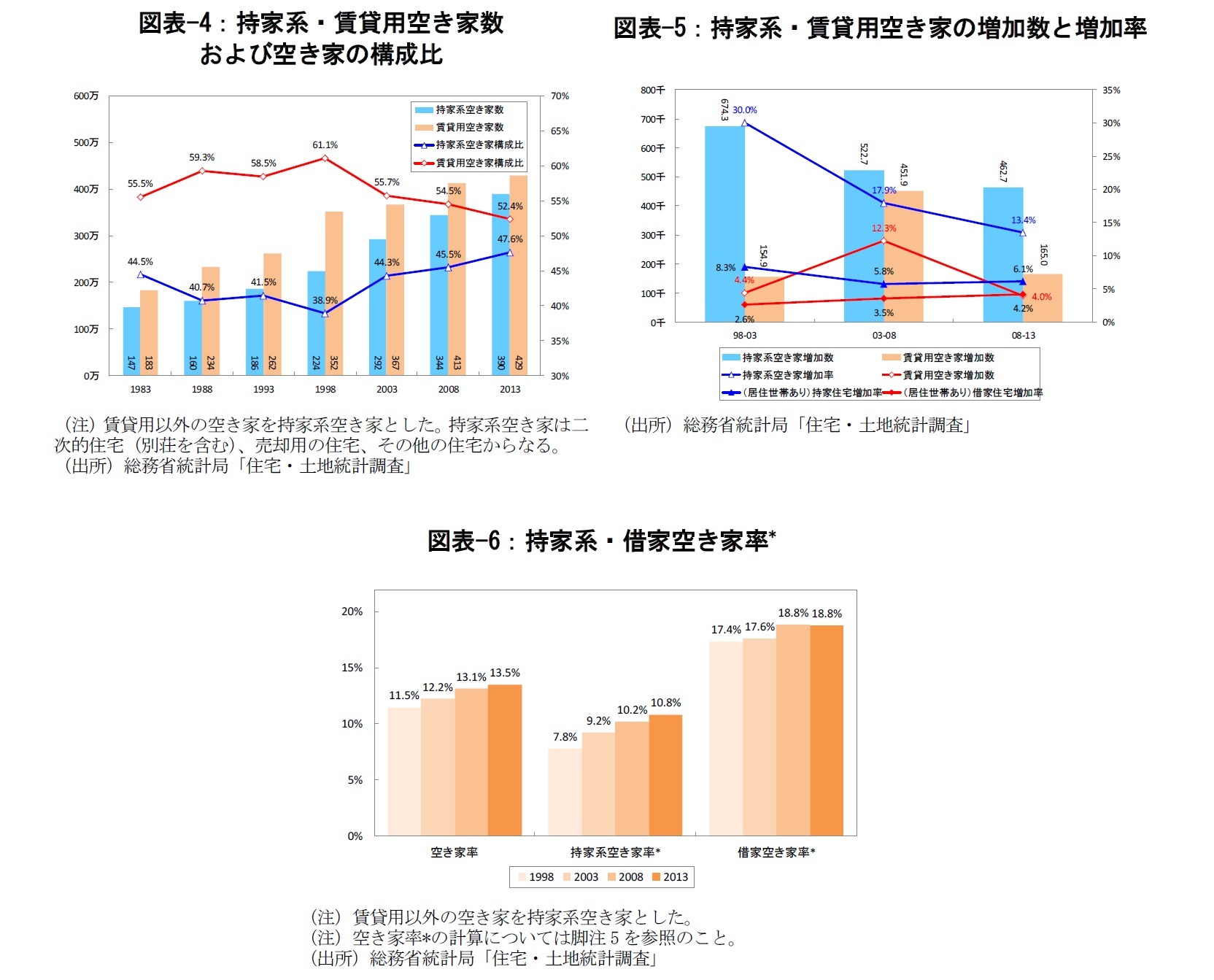

次に所有関係別に空き家の状況を概観する。空き家は図表-3で見たように4区分されて調査されている。本稿では所有関係別で区分する場合、空き家を(1)賃貸用の空き家と、(2)それ以外の空き家に分け、それ以外の空き家((2))を「持家系の空き家」と表現することとする4。

2013年時点で持家系の空き家数は390万戸、賃貸用の空き家は429万戸あり、賃貸用の空き家が全体の52.4%を占めている(図表-4)。賃貸用の空き家の構成比は1998年の61.1%から低下が続いており、これは持家系の空き家の増加率の高さが理由である5。2008年~2013年に、居住世帯がいる持家住宅の増加率が6.1%であるのに対し、持家系の空き家の増加率は13.4%であった(図表-5)。同様に居住世帯がいる借家住宅の増加率が4.2%であるのに対し、賃貸用空き家の増加率はそれを下回る4.0%だった。

ここで、近似的にではあるが持家系と借家の「空き家率*」6を計算すると、持家系の空き家率*は2008年の10.2%から2013年には10.8%に上昇する一方、借家の空き家率*は同期間に18.8%から18.8%へと横ばいの推移であった(図表-6)。

4 本稿の「持家系の空き家」には、(1)二次的住宅と(2)売却用の空き家、(3)その他の空き家が含まれる。

5 前項で記述したように、近年の持家系空き家の増加の多くは「その他」の空き家の増加による。

6 持家系および借家の空き家率の計算において、分母となる持家系と借家のそれぞれの住宅総数は、「居住世帯のある住宅」+「空き家」+「一時現在者のみの住宅」+「建築中の住宅」で計算することになる。しかし、「一時現在者のみの住宅」と「建築中の住宅」について持家と借家の区分ができないため、本稿ではこれらを分母から除外して、「居住世帯のある住宅」+「空き家」を分母として近似的に空き家率を求め、これを「空き家率*」と表現することとした。2013年に「一時現在者のみの住宅」と「建築中」の住宅は、住宅総数の0.5%(33万戸)を占めており、これらが持家と借家に等分される場合、2013年の持家系空き家率は10.8%(近似計算(持家系空き家率*)では10.8%)、借家空き家率は18.7%(近似計算(借家空き家率*)では18.8%)となる。なお、居住世帯ありの住宅で所有関係が不詳の住宅が142万戸あり、この不詳分も持家と借家の分母から除かれている。同様の問題は、建て方別においても発生するため本稿では所有関係と同じ対応をとる。

(2016年05月02日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

竹内 一雅

竹内 一雅のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2017/12/07 | オフィス市場は好調継続。リート市場の低迷でJREITによる物件取得が減少。-不動産クォータリー・レビュー2017年第3四半期 | 竹内 一雅 | 基礎研マンスリー |

| 2017/11/09 | オフィス市場は好調継続。リート市場の低迷でJREITによる物件取得が減少。~不動産クォータリー・レビュー2017年第3四半期~ | 竹内 一雅 | 不動産投資レポート |

| 2017/11/08 | 東京都区部の若年人口-1970年~2015年に20~24歳人口は63%減 | 竹内 一雅 | 基礎研マンスリー |

| 2017/10/23 | 活況が続く大阪のオフィス市場-大規模ビルを中心に好調は梅田地区以外へ波及 | 竹内 一雅 |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【全国・主要都市の空き家数と空き家率の現況-「平成25年住宅・土地統計調査」の分析-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

全国・主要都市の空き家数と空き家率の現況-「平成25年住宅・土地統計調査」の分析-のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!