- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 若年層市場・マーケット >

- 若者消費の現在地(3)こだわりが生む選択の主体性~データで読み解く20代の消費行動

若者消費の現在地(3)こだわりが生む選択の主体性~データで読み解く20代の消費行動

生活研究部 上席研究員 久我 尚子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

4――若者の消費スタイルの4類型~メリハリ消費・選ばない消費・選びたい消費の統合分析

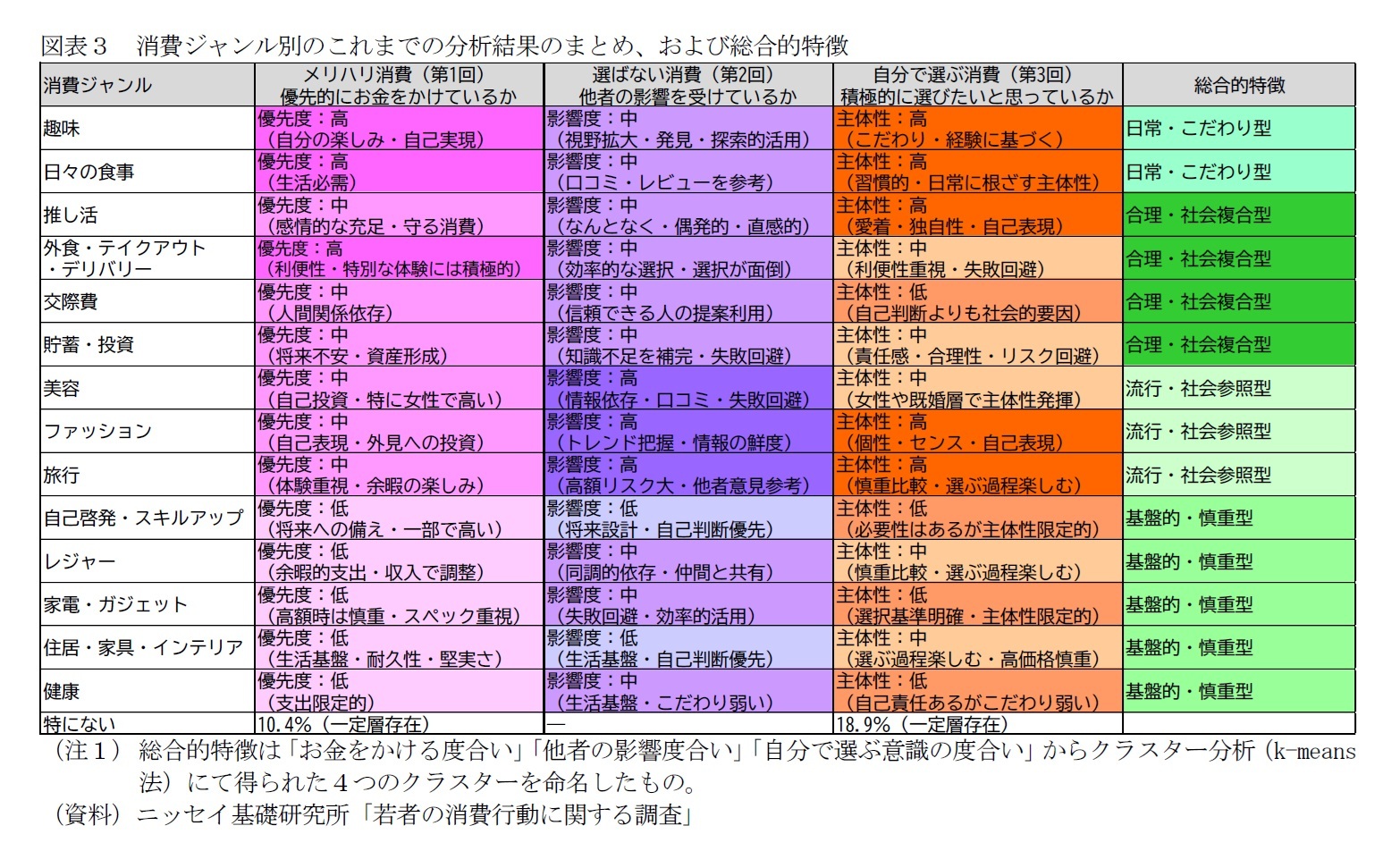

図表3の右端の「総合的特徴」は、消費ジャンルごとに得られている3つの観点(お金をかける度合い、他者の影響度合い、自分で選ぶ意識の度合い)のデータから、クラスター分析(k-means法)を実施し、グループ化したものである。分析の結果、14の消費ジャンルは4つのクラスターに分類された。結果の妥当性を検討するにあたり、各変数について一元配置分散分析を行ったところ、いずれの変数においてもクラスター間に有意差が認められ(すべてp<0.05)、分類の妥当性が確認された。なお、F値の大きさから、「お金をかけている割合」がクラスター形成に最も大きく寄与している(図表略)。以下にそれぞれのグループの特徴について述べる。

日々の食事や趣味などの生活に密着した領域で構成される。日常の中に自分らしさやこだわりが反映されやすく、習慣と楽しみを両立させながら主体性が自然に発揮される。他者の影響より自分の価値観や習慣に基づいて選択されることが多く、最も内的な動機に支えられた消費スタイルと言える。

2.合理・社会複合型(貯蓄・投資、交際費、外食・テイクアウト・デリバリー、推し活)

将来に備えるための合理的判断を背景とした消費と、交際費や外食、推し活といった感情的・社会的な消費が同時に含まれる点が特徴的である。生活基盤を意識した慎重さと、楽しみや人とのつながりを重視する姿勢が共存し、合理性と社会性が交差する多面的な性格を持つ消費スタイルと言える。

3.流行・社会参照型(ファッション、旅行、美容)

旅行、ファッション、美容といった領域で構成され、いずれも流行や口コミ、他者からの情報の影響を受けやすいジャンルである。社会的な参照枠を通じて消費行動が形づくられると同時に、自己表現や体験価値を伴うことが多く、社会性と個性の両立を目指す姿勢が表れている。

4.基盤的・慎重型(健康、住居・家具・インテリア、家電・ガジェット、レジャー、自己啓発・スキルアップ)

健康や住居、家電といった生活基盤や安全に直結する領域が中心となる。これらは必要性や慎重さが強く意識される一方で、レジャーや自己啓発といった余暇や将来投資の領域も含まれる。基盤的な領域を中心に据えながら、長期的な影響や確実性を重視する姿勢が一貫している消費スタイルである。

以上のように、14の消費ジャンルに対する若者の意識から、若者の消費行動は「日常・こだわり型」「合理・社会複合型」「流行・社会参照型」「基盤的・慎重型」という4つのスタイルに整理できる。日常生活に根差した内的動機によるこだわりの強い領域、将来や生活基盤を意識した慎重な領域、流行や他者の参照を通じて形づくられる社会的な領域など、若者は領域ごとに異なる選択スタイルを使い分けている。

特に注目すべきは、推し活が趣味とは異なる「合理・社会複合型」に分類された点であり、これは推し活が単なる個人的嗜好を超えて、コミュニティ形成や経済活動といった社会的側面を持つことを裏付けている。

このように、若者の消費行動を理解するには、4つのスタイルを手がかりに、それぞれの領域での主体性の表れ方や社会との関わり方を立体的に捉える視点が不可欠である。

5――おわりに~推し活が示す若者消費の複層性

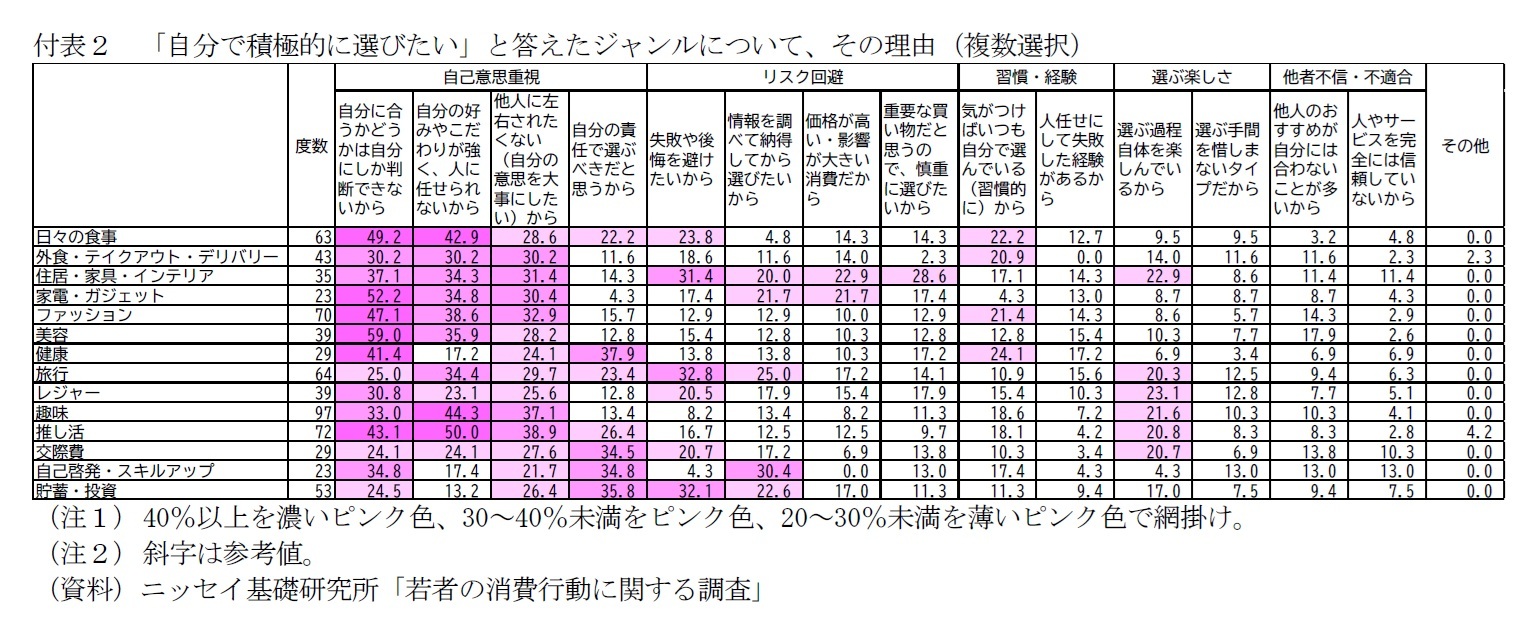

分析の結果明らかになったのは、若者の「自分で選びたい」という意識が、ジャンルごとに異なる背景や動機に支えられているという点である。趣味では自己表現とこだわりが、推し活では自己表現に加え社会的な側面も、貯蓄・投資では責任感とリスク回避が、旅行や住居選択では慎重さと選択プロセスそのものを楽しむ姿勢が、それぞれ選択の動機となっている。コレスポンデンス分析による4つの象限に整理された主体性のパターンは、若者が状況に応じて選択スタイルを使い分けていることを示している。

さらに、3回分の分析を統合することで、消費ジャンルを「日常・こだわり型」「合理・社会複合型」「流行・社会参照型」「基盤的・慎重型」の4類型に整理できた。この分類は、従来強調されがちな「コスパ・タイパ重視」といった一側面だけでは捉えきれない、若者の多様な選択行動を浮かび上がらせている。実際には、若者は領域に応じて柔軟に判断しており、その選択行動は時に複層的な構造を持つことが浮かび上がった。

こうした若者の消費行動の複雑さを象徴するのが、本シリーズで一貫して注目してきた「推し活」である。今回の分析において、推し活が趣味とは異なる「合理・社会複合型」に分類された点は示唆的である。これは推し活が単なる娯楽消費にとどまらず、自己表現、コミュニティ形成、情報収集、そして経済活動が絡み合う領域であることを裏付けている。

次回の最終回では、この「推し活」に焦点を当て、若者が推し活にかける金額やライフスタイルへの影響について、分析する予定である。推し活の実態を通じて、若者消費の本質をさらに深く理解したい。

(2025年10月08日「基礎研レポート」)

03-3512-1878

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/18 | パワーカップル世帯の動向(3)住まいと資産~首都圏6割、金融資産4,000万円以上が35% | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/11/14 | 家計消費の動向(二人以上世帯:~2025年9月)-「メリハリ消費」継続の中、前向きな変化の兆しも | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/11/10 | ブラックフライデーとEコマース~“選ばない買い物”の広がり-データで読み解く暮らしの風景 | 久我 尚子 | 研究員の眼 |

| 2025/11/04 | パワーカップル世帯の動向(2)家庭と働き方~DINKS・子育て・ポスト子育て、制度と夫婦協働が支える | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月21日

物価高対策としてのおこめ券の政策評価と課題~米に限定する物価高対策の違和感~ -

2025年11月21日

貿易統計25年10月-米国向け自動車輸出が持ち直し -

2025年11月21日

消費者物価(全国25年10月)-コアCPI上昇率は25年度末にかけて2%を割り込む公算 -

2025年11月20日

持続可能なESGを求めて-目標と手段とを取り違えないこと -

2025年11月20日

「ラブブ」とは何だったのか-SNS発の流行から考える“リキッド消費”

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【若者消費の現在地(3)こだわりが生む選択の主体性~データで読み解く20代の消費行動】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

若者消費の現在地(3)こだわりが生む選択の主体性~データで読み解く20代の消費行動のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!