- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- 決済デジタル化は経済成長につながったのか-デジタル決済がもたらす新たな競争環境と需要創出への道筋

コラム

2025年03月26日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

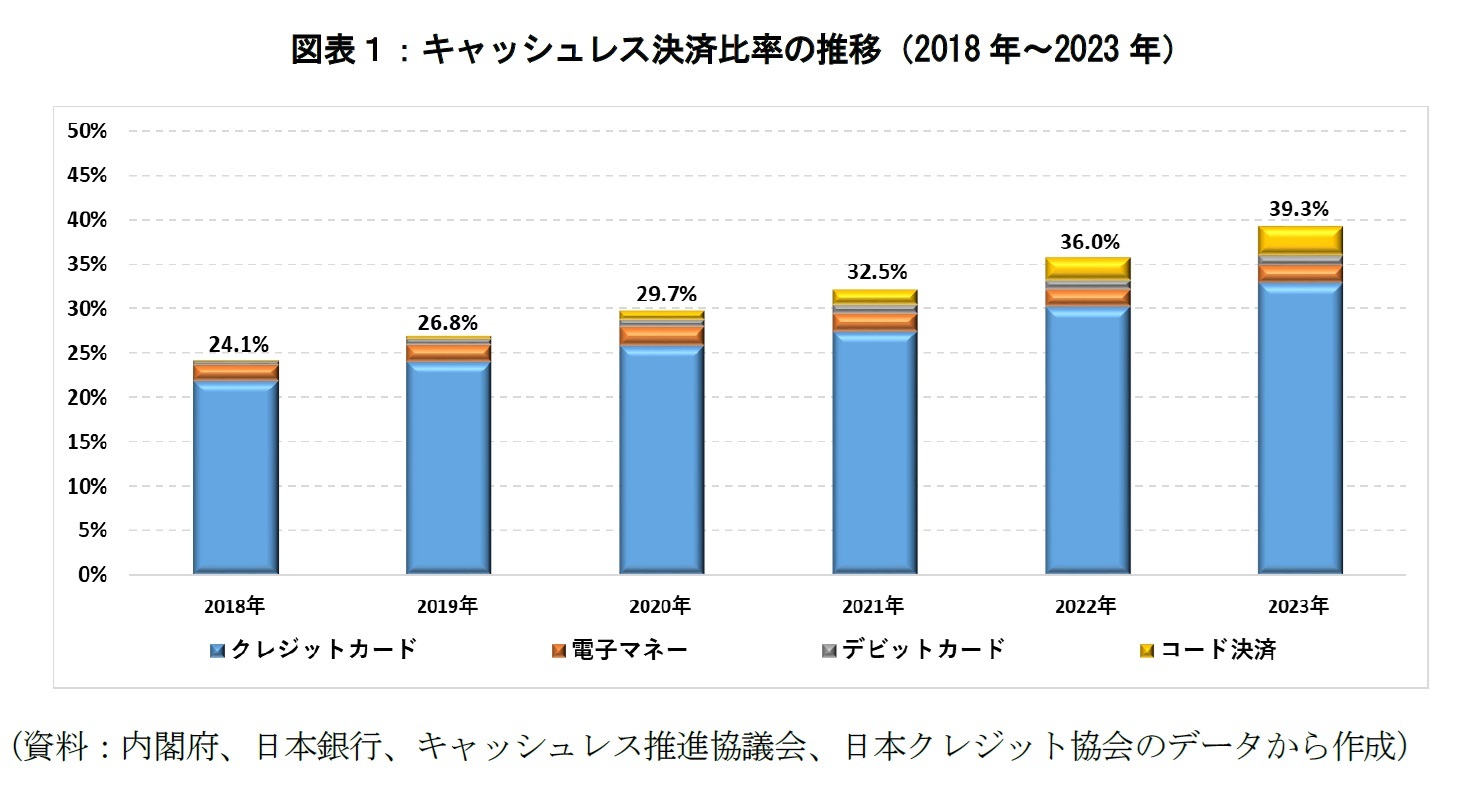

新型コロナウイルス感染症の拡大により、物理的な現金の利用を避ける消費者が増えた。安心感のあるデジタル決済手段の利用が実店舗で普及しただけでなく、デジタルな決済手段の利用が中心となるEC(電子商取引)市場の拡大にも寄与した。経済産業省によると、BtoC領域におけるECの市場規模は2018年の18.0兆円から2023年には24.7兆円へと拡大し、EC化率(全ての商取引金額に占める電子商取引市場規模の割合)も10%近くにまで上昇している。

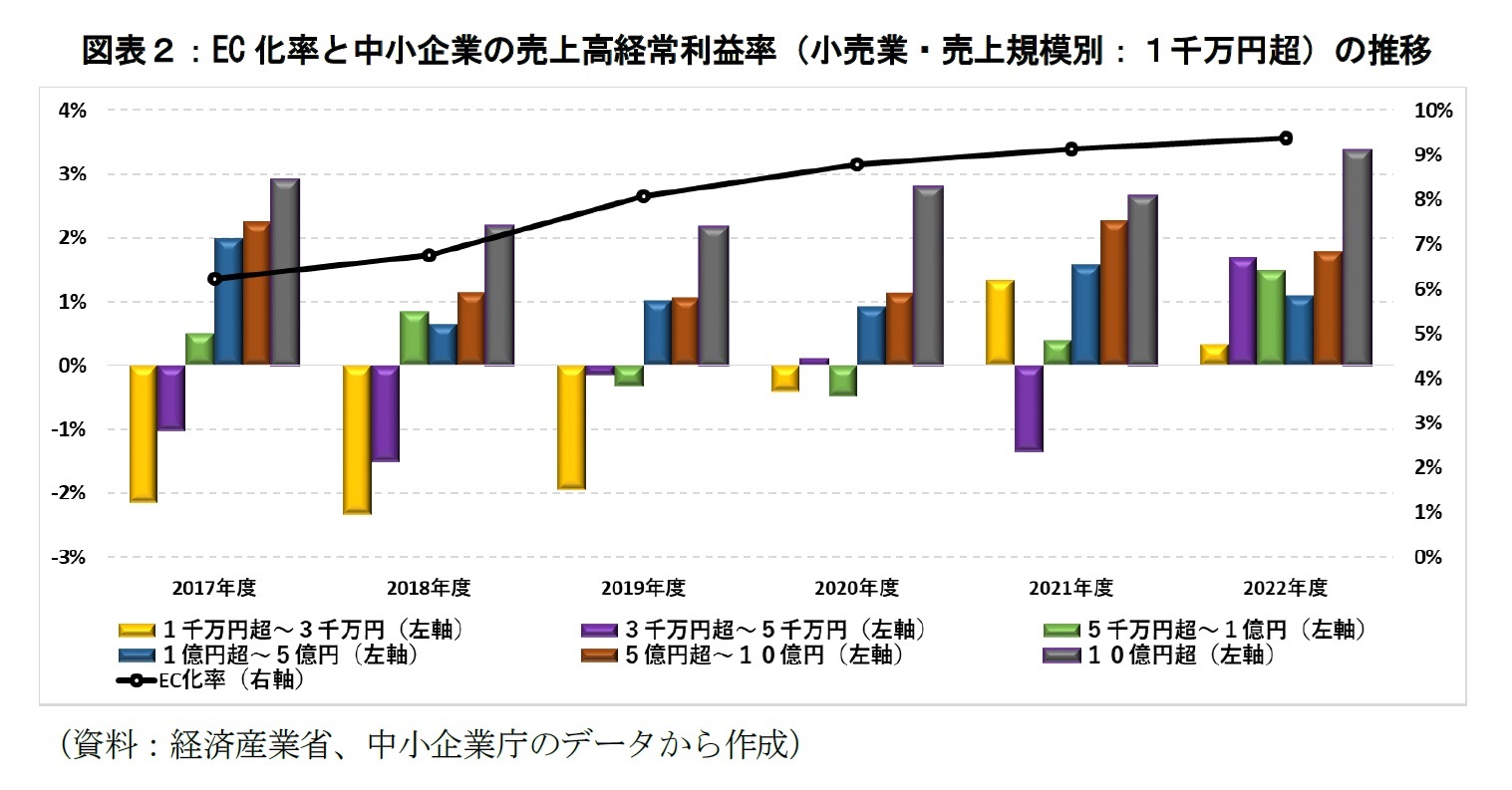

筆者が特に注目しているのは、中小企業の中でも小規模な小売業で顕著に見られる収益性向上である。図表2はEC化率と売上高規模別の中小企業の収益性(売上高経常利益率)の推移を示したものだが、売上高の小さいカテゴリで収益性の改善が見られ、しかも徐々に売上高の大きいカテゴリに移行している企業がある状況が垣間見られる。当初は、「デジタル決済対応やECサイト構築には初期投資やランニングコストがかかり、大手企業には有利でも中小企業には負担が大きいのではないか」という懸念があった。しかし、近年は小規模事業者でも比較的低コストにオンライン販売を始められる環境が整いつつある。売上規模の小さな小売店がECを通じて販路を拡げ、事業を拡大している事例が少なからず存在するものと見られる。

筆者が特に注目しているのは、中小企業の中でも小規模な小売業で顕著に見られる収益性向上である。図表2はEC化率と売上高規模別の中小企業の収益性(売上高経常利益率)の推移を示したものだが、売上高の小さいカテゴリで収益性の改善が見られ、しかも徐々に売上高の大きいカテゴリに移行している企業がある状況が垣間見られる。当初は、「デジタル決済対応やECサイト構築には初期投資やランニングコストがかかり、大手企業には有利でも中小企業には負担が大きいのではないか」という懸念があった。しかし、近年は小規模事業者でも比較的低コストにオンライン販売を始められる環境が整いつつある。売上規模の小さな小売店がECを通じて販路を拡げ、事業を拡大している事例が少なからず存在するものと見られる。

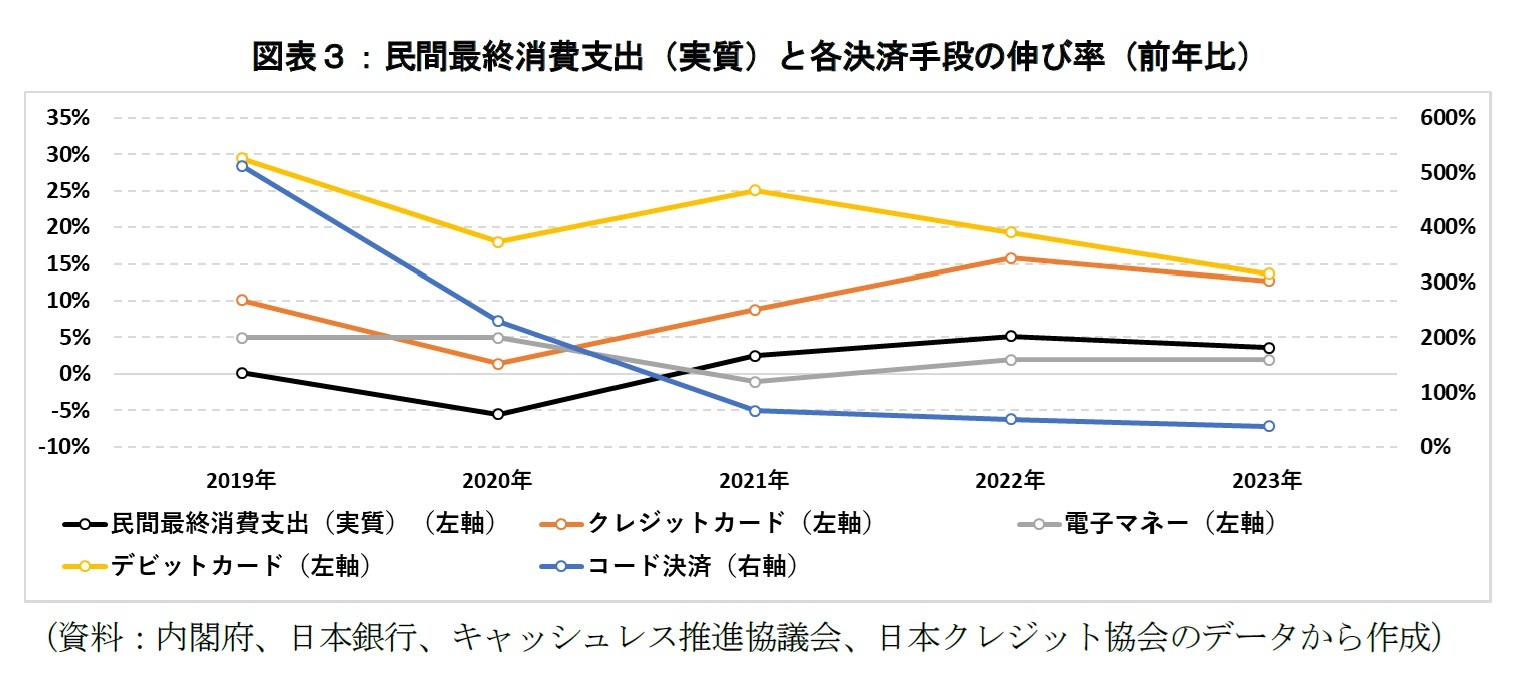

筆者が気がかりなのは、デジタル決済やEC化の拡大が、果たして長期的な経済成長にどこまで寄与しているのかという点である。例えば、キャッシュレス決済が急伸している一方で、GDP(支出面)の構成項目の一つである民間最終消費支出の伸びはそこまで顕著ではない(図表3)。国内のデータ獲得競争が激化したなかでも、オフライン(実店舗)からオンライン(EC)へ消費の「置き換え」が進んだにすぎず、国内需要(家計消費)全体を大きく押し上げているとは言い難いことが示唆される。

こうした構図は「実店舗 vs. EC」の競合のみならず、「都心 vs. 地方」の観点でも捉えられるかもしれない。地方に拠点を持つ事業者が、ECを通じて都心の消費者を取り込む動きが増え、価格競争力や商品差別化に成功するケースも聞かれる。一方で、都心の小売店がその分売上を奪われるような形になれば、やはり全国ベースで見ると消費のパイが大きく変わらないことも考えられる。もちろん、これらは今後さらに地域別・業態別のデータを検証していく必要はある。

では、決済デジタル化を本当の意味で新たな需要や長期的な経済成長につなげるには、どのような施策が求められるのか。筆者は、決済デジタル化によって業務の省力化を進めつつ、実店舗とECの強みの両面を生かし、消費者との関係を強化することが重要だと考える。その鍵となるのが、実店舗での体験を通じてECへのリピート購入を促す仕組みの構築である。例えば、インバウンド需要に対する体験型のマーケティング手法が有効だろう。訪日観光客が実店舗で商品やブランドの魅力を体験した後、帰国後もECを通じて定期購入してもらえる仕組みを整えることで、家計消費の単なるシフトにとどまらず、海外からの新たな需要も取り込み、純輸出の増加を通じた成長が期待できる。

こうした構図は「実店舗 vs. EC」の競合のみならず、「都心 vs. 地方」の観点でも捉えられるかもしれない。地方に拠点を持つ事業者が、ECを通じて都心の消費者を取り込む動きが増え、価格競争力や商品差別化に成功するケースも聞かれる。一方で、都心の小売店がその分売上を奪われるような形になれば、やはり全国ベースで見ると消費のパイが大きく変わらないことも考えられる。もちろん、これらは今後さらに地域別・業態別のデータを検証していく必要はある。

では、決済デジタル化を本当の意味で新たな需要や長期的な経済成長につなげるには、どのような施策が求められるのか。筆者は、決済デジタル化によって業務の省力化を進めつつ、実店舗とECの強みの両面を生かし、消費者との関係を強化することが重要だと考える。その鍵となるのが、実店舗での体験を通じてECへのリピート購入を促す仕組みの構築である。例えば、インバウンド需要に対する体験型のマーケティング手法が有効だろう。訪日観光客が実店舗で商品やブランドの魅力を体験した後、帰国後もECを通じて定期購入してもらえる仕組みを整えることで、家計消費の単なるシフトにとどまらず、海外からの新たな需要も取り込み、純輸出の増加を通じた成長が期待できる。

キャッシュレスやECが国内外の新たな顧客接点や購買行動から需要を生み出す手段と認識されれば、経済成長につながる大きなインパクトが生まれるのではないか。キャッシュレス決済やECの利用が一般化したなかで、次のステップを見据えた戦略が企業や自治体、政策当局に求められている。

(2025年03月26日「研究員の眼」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1848

経歴

- 【職歴】

2005年4月 住友信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入社

2014年9月 株式会社ニッセイ基礎研究所 入社

2021年7月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

・経済産業省「キャッシュレスの普及加速に向けた基盤強化事業」における検討会委員(2022年)

・経済産業省 割賦販売小委員会委員(産業構造審議会臨時委員)(2023年)

【著書】

成城大学経済研究所 研究報告No.88

『日本のキャッシュレス化の進展状況と金融リテラシーの影響』

著者:ニッセイ基礎研究所 福本勇樹

出版社:成城大学経済研究所

発行年月:2020年02月

福本 勇樹のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/08/15 | 生成AIを金融リスク分析の視点から読み解いてみる-なぜ人間によるファクトチェックが必要なのか | 福本 勇樹 | 研究員の眼 |

| 2025/07/08 | 家計はなぜ破綻するのか-金融経済・人間行動・社会構造から読み解くリスクと対策 | 福本 勇樹 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/24 | 日本国債市場における寡占構造と制度的制約-金利上昇局面に見られる構造的脆弱性の考察 | 福本 勇樹 | 基礎研レポート |

| 2025/06/12 | 金融技術革新の4類型とその波及効果-キャッシュレス化にみる「制度から始まるイノベーション」の形 | 福本 勇樹 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

数字の「26」に関わる各種の話題-26という数字で思い浮かべる例は少ないと思われるが- -

2025年11月04日

ユーロ圏消費者物価(25年10月)-2%目標に沿った推移が継続 -

2025年11月04日

米国個人年金販売額は2025年上半期も過去最高記録を更新-但し保有残高純増は別の課題- -

2025年11月04日

パワーカップル世帯の動向(2)家庭と働き方~DINKS・子育て・ポスト子育て、制度と夫婦協働が支える -

2025年11月04日

「ブルー寄付」という選択肢-個人の寄付が果たす、資金流入の突破口

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【決済デジタル化は経済成長につながったのか-デジタル決済がもたらす新たな競争環境と需要創出への道筋】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

決済デジタル化は経済成長につながったのか-デジタル決済がもたらす新たな競争環境と需要創出への道筋のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!