- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 女性 >

- 女性の月経関連症状に関する実態調査2024-現在月経がある者のうち3割ほどに「イライラする」と「下腹部痛」が出現、対処行動に世代間格差の可能性、配慮措置の拡充を-

女性の月経関連症状に関する実態調査2024-現在月経がある者のうち3割ほどに「イライラする」と「下腹部痛」が出現、対処行動に世代間格差の可能性、配慮措置の拡充を-

生活研究部 研究員・ジェロントロジー推進室・ヘルスケアリサーチセンター 兼任 乾 愛

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

筆者がこれまでに実施してきた10歳代女性を対象とした月経関連症状に関する実態調査では2、月経不順や無月経が全体の3割近く、月経前にイライラするなどの精神症状が約2割、月経期間中の下腹部痛が7割となっていることが明らかになった。また、就労女性を対象とした健康問題に関する実態調査では3、月経関連症状の出現割合が1割未満とデータが少なく、詳細な実態を把握しきれなかった。

そこで、本稿では2024年3月に弊社が実施した「女性の健康に関する調査」のデータを用いて、女性の月経関連症状に関する実態を調査した結果を紹介する。

1 Erika Tanaka 1, Mikio Momoeda, Yutaka Osuga, Bruno Rossi, Ken Nomoto, Masakane Hayakawa, Kinya Kokubo, Edward C Y Wang;Burden of menstrual symptoms in Japanese women: results from a survey-based study, Journal of medical economics, 2013 Nov;16(11):1255-66. E pub 2013 Sep 10.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3111/13696998.2013.830974

この研究では、日本の年齢構造及び地理的分布に近似するようサンプリングされた15歳~49歳の女性(N=21,477)を対象に、月経率や仕事への影響度、欠勤等による労働損失日数や作業効率が低下した際の労働損失日数が調査され、以下の算出式に従い年間の労働損失額を推定している。

年間の労働生産性損失額

=【人口×月経率(初回調査)×仕事への影響率(初回調査)+欠勤や業務量・時間の減少による労働損失日数(初回調査)×通常の1日を100%換算した際の作業効率低下による労働損失日数(初回調査)×1日当たりの作業単価】×4

2 乾愛(2023)基礎研レポート「日本の10歳代女性における月経に伴う諸症状に関する実態調査(1)~(3)」

3 乾愛(2023)基礎研レポート「働く女性の自覚症状(健康問題)」(2023年8月29日)

2――女性の月経関連症状の実態

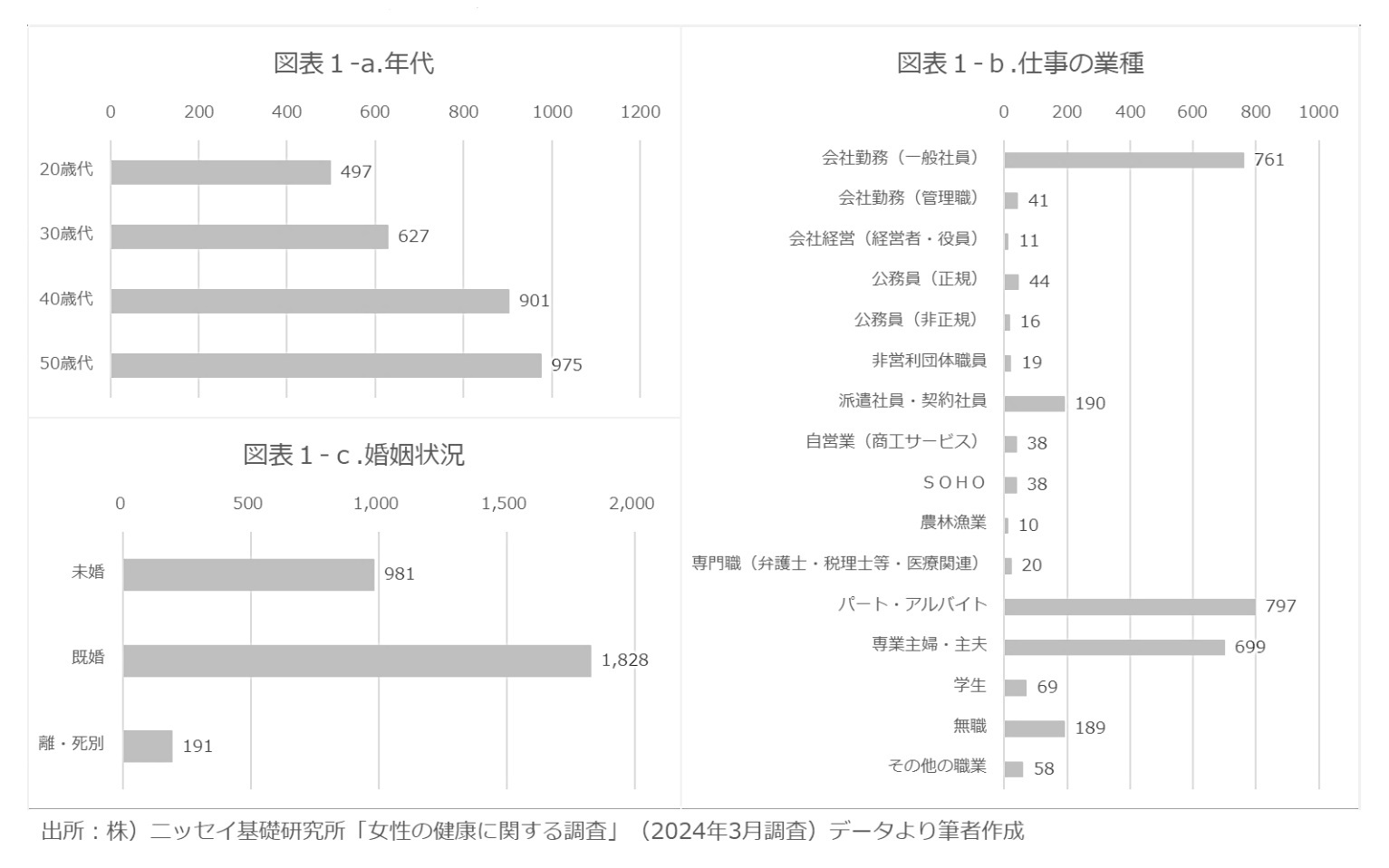

弊社では、2024年3月に、20歳~59歳までの女性を対象とした月経関連症状・更年期障害に関するインターネット調査を実施し、3,000人から回答を得られた(図表1)。尚、データ収集にあたっては、年齢階層別(5歳ごと)の配偶関係を2020年の国勢調査の分布に近づけた他、有職(正規・その他)・無職・学生の割合についても近づけて回収している。

回答者の基本属性項目として、年齢や仕事の業種、婚姻状況について尋ねているが、まず、平均年齢は42.27歳(SD10.96歳)で、10歳年齢階級別(年代)では、年代があげるにつれて回答数が多くなっている。また、業種については、パートアルバイトが797人(26.6%)と最多で、次に会社勤務(一般社員)が761人(25.4%)、専業主婦が699人(23.3%)と続いている。婚姻状況では、既婚が1,828人(60.9%)、未婚981人(32.7%)、離別・死別が191人(6.4%)であった。今回、用いたデータは対象者を女性に限定していることから、パートやアルバイトなど労働時間が短く、既婚者の割合が高い傾向があることに留意いただきたい。

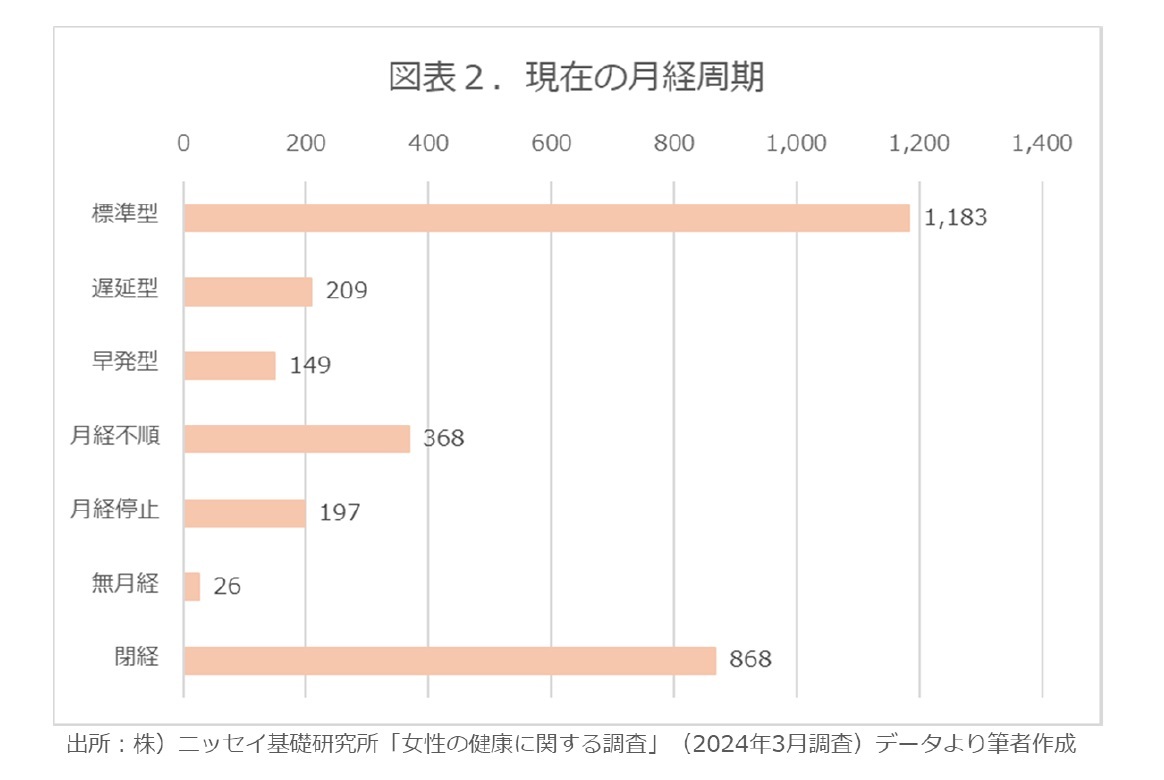

次に、現在の月経周期に関する状況について尋ねた結果を図表2へ示した。そこでは、「現在月経があり、28日型周期である(以後、標準型)」、「現在月経があり、35日以上の周期である(以後、遅延型)」、「現在月経があり、25日未満の周期である。(以後、早発型)」、「現在月経はあるが、周期が安定しない月経不順である(以後、月経不順)」、「現在、閉経はしていないが、月経は停止している(以後、月経停止)」、「現在、月経もなく、今迄もきたことがない(以後、無月経)」、「現在、既に閉経している(以後、閉経)」を尋ねている。

その結果、現在月経がある者は(標準型・遅延型・早発型・月経不順)、計1,909人(63.6%)、現在月経がない者は(月経停止・無月経・閉経)、計1,091人(36.4%)であった。これによると、現在月経がある者のうち、月経の周期が標準ではない遅延型・早発型・月経不順である者が38.0%と4割近くにのぼることが明らかになった4。また、早期に婦人科へ受診する必要がある「これまでに一度も月経がきたことがない」無月経の方も一定数存在することが明らかとなった5。

4 算出方法:「遅延型・早発型・月経不順」726人÷「現在月経がある者」1,909*100=38.0%(4割近くと表記している)有効回答数3,000人が分母ではないことに留意。

5 MSDマニュアル(家庭版)によると、13歳までに思春期兆候が見られない場合や、15歳までに月経が始まらない場合には「原発性無月経」である可能性があることや、月経が3回未満、1年の月経回数が9回未満、月経のパターンが変化した場合には続発性無月経が疑われるため、早期に受診が必要とされている。

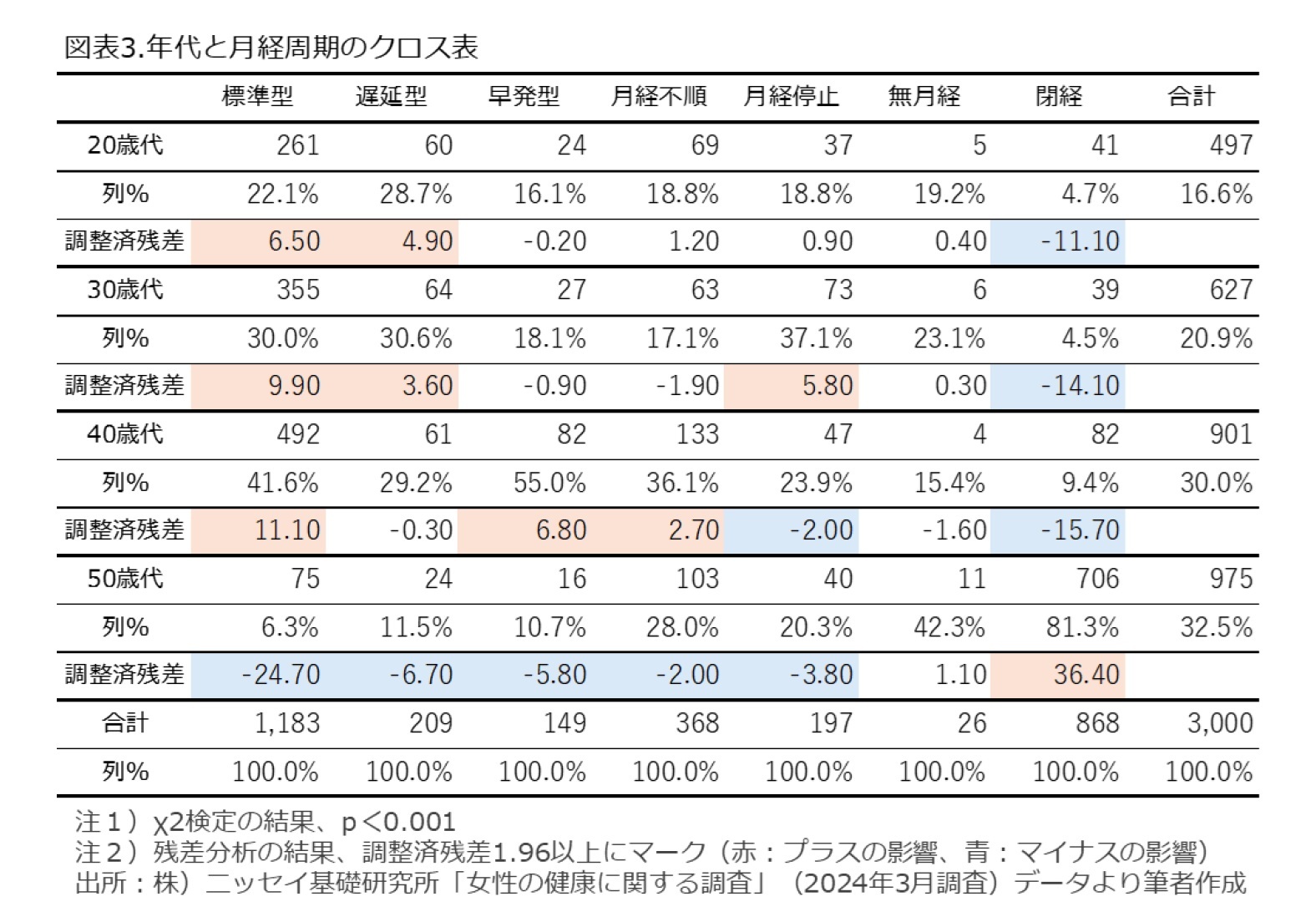

今回は平均的に閉経を迎えるとされる50歳以上の年齢層を対象に含むことや、若年層においても低用量ピル等の内服により月経を意図的に停止させている者が含まれることから、10歳年齢階級別の年代と月経周期とのクロス集計表も併せて示した(図表3)。

有意に高い割合を示した項目のみを取り上げると、20歳代では、月経の標準型に加えて遅延型が、30歳代では標準型と遅延型に加えて月経停止が、40歳代では、月経の標準型と早発型に加えて月経不順である者が、50歳代では、閉経を迎えている者が多い結果が明らかとなった。

尚、50歳代において閉経の割合が高くなることは想定通りではあるが、通常、月経があることが想定される40歳未満において、現在、閉経状態であると回答している者が存在している。一般的に早発閉経は6、20代で1000人に1人、30歳代で100人に1人程度と報告されていることから、月経停止や無月経に該当する者が閉経と回答している可能性が考えられることに留意したい。

低用量ピルが日本で正式に承認されたのは1999年であり、2023年度時点で40歳代である者(1974年~1983年生まれ)が、当時16歳~25歳頃であったことを考慮すると、少なくとも思春期教育の機会がある小・中の義務教育期間中には十分な低用量ピルなどの知識を習得しないまま社会に出た可能性が高い。また、1990年代には、低用量ピルの認可に向けた動きが強まる一方で、AIDSや性感染症などの関連する諸課題が取り上げられては認可が幾度となく見送られていた社会情勢であったため、学生時代に定着した避妊薬としてのイメージを持ったまま、社会に出ている可能性が高く、積極的に月経停止を目的とした受診をしていないと推察される。

一方で、低用量ピルが日本で正式に承認された1999年は、調査当時30歳代である者(1984年~1993年生まれ)が、就学前年~中学3年生に該当するが、2000年以降は低用量ピルに関する関心が高まると共に、2008年には月経困難症の治療薬として初めて保険適用されるに至った時期でもあり、社会に出る前にそれなりに情報を得ていた可能性があるため、30歳代と40歳代で月経停止に関する世代間差が存在すると推察される8。

6 一社)日本内分泌学会 早発卵巣不全(早発閉経)とは

https://www.j-endo.jp/modules/patient/index.php?content_id=76

7 該当箇所は、χ2検定及び残差分析の結果から、30歳代は低用量ピル等の内服で積極的に月経を停止させている一方、40歳代は積極的な月経停止をしていない可能性があることを前提に考察している。また、今回の調査データでは、月経停止状態であると回答した者の中に、体調不良等による一時的な症状である者が含まれている可能性を排除できないことに留意頂きたい。

8 本稿では、「月経停止」を積極的な対応(治療)を施した結果として解釈しているが、一時的な体調不良による月経の停止、本来あれば「月経不順」に該当する者が含まれている可能性を排除できないことにご留意いただきたい。

(2025年03月04日「基礎研レポート」)

関連レポート

- 日本の10歳代女性における月経に伴う諸症状に関する実態調査(1)-月経不順や無月経は全体の3割近く、月経前はイライラが2割強、月経中は下腹部痛が7割も出現、対処行動は「我慢」が4割近く-

- 日本の10歳代女性における月経に伴う諸症状に関する実態調査(2)-月経随伴症状「下腹部痛」「眠気」「イライラ」と、PMS症状「イライラ」「食欲亢進」は、全体の6割近くが日常生活に影響あり-

- 日本の10歳代女性における月経に伴う諸症状に関する実態調査(3)-2割に睡眠6時間未満、3割が痩せ体型、4割に運動不足とファストフード摂取傾向、月経随伴症状の下腹部痛へはBMIと運動習慣が有意に影響-

- 働く女性の自覚症状(健康問題)-4人に1人が「慢性的な肩こり」を自覚、「精神的なストレス」が仕事へ最も影響、月経関連症状は1割未満-

- “プレコンセプションケア”とは? (1)-起源はCDC、10歳代の望まない妊娠や早産・乳幼児死亡率などが背景に-

03-3512-1847

- 【職歴】

2012年 東大阪市入庁(保健師)

2018年 大阪市立大学大学院 看護学研究科 公衆衛生看護学専攻 前期博士課程修了(看護学修士)

2019年 ニッセイ基礎研究所 入社

・大阪市立大学(現:大阪公立大学)研究員(2019年~)

・東京医科歯科大学(現:東京科学大学)非常勤講師(2023年~)

・文京区子ども子育て会議委員(2024年~)

【資格】

看護師・保健師・養護教諭一種・第一種衛生管理者

【加入団体等】

日本公衆衛生学会・日本公衆衛生看護学会・日本疫学会

乾 愛のレポート

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【女性の月経関連症状に関する実態調査2024-現在月経がある者のうち3割ほどに「イライラする」と「下腹部痛」が出現、対処行動に世代間格差の可能性、配慮措置の拡充を-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

女性の月経関連症状に関する実態調査2024-現在月経がある者のうち3割ほどに「イライラする」と「下腹部痛」が出現、対処行動に世代間格差の可能性、配慮措置の拡充を-のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!