- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 米国経済 >

- トランプ政権2期目の通商政策-矢継早の関税政策と度重なる関税実施の延期で通商政策の動向は非常に不透明

2025年02月28日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

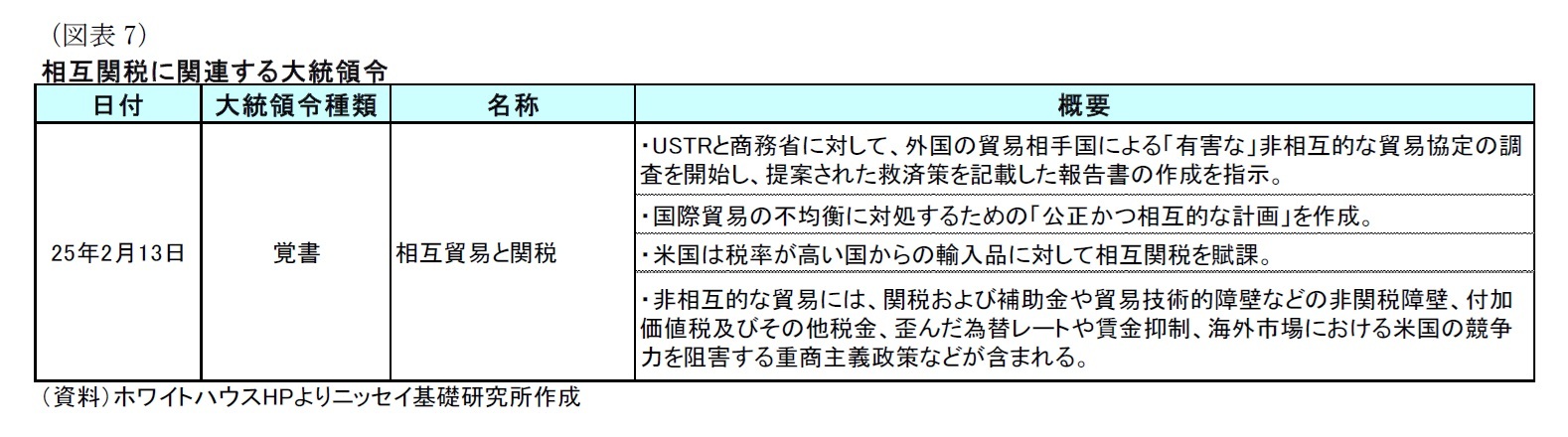

同覚書は前述の「米国第1の通商政策」で言及されている、貿易赤字に対処するための「公的かつ相互的な計画」を導入し、税率が高い国からの輸入品に対して関税負担を対等となるように相互関税を賦課することを目指している。ただし、同覚書では非相互的な貿易として、関税のみでなく、補助金などの非関税障壁、付加価値税、歪んだ為替レート、米国の競争力を阻害する重商主義政策などが含まれるとしていることには注意が必要だ。実際に同日発表されたファクトシートでは、不公平な貿易慣行としてブラジルの米国産エタノールに対する輸入関税、インドの米国製オートバイに対する100%関税、米国の貝類輸出に対するEUの規制、輸入車に対するEUの関税、カナダやフランスなどの国が課すデジタルサービス税が例示されている。

同覚書では調査期間や関税賦課のスケジュールは示されていないものの、「米国第1の通商政策」では4月1日までに報告することが指示されているため、報告期限として4月1日が意識されよう。商務省とUSTRは調査結果を踏まえて、相互関税として国・地域毎に関税率が設定されるとみられているものの、詳細は示されていない。

同覚書では調査期間や関税賦課のスケジュールは示されていないものの、「米国第1の通商政策」では4月1日までに報告することが指示されているため、報告期限として4月1日が意識されよう。商務省とUSTRは調査結果を踏まえて、相互関税として国・地域毎に関税率が設定されるとみられているものの、詳細は示されていない。

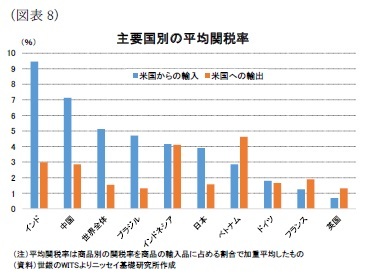

一方、米国への輸出品および米国からの輸入品に対する主要国別の平均関税率をみるとインドと中国、ブラジルの米輸入品に対する関税率が高くなっているほか、米国への輸出品に対する関税率を大幅に上回っていることが分かる(図表8)。一方、インドネシアは米輸入品に対する関税率は高いものの、米国への輸出品に対する関税率も高くなっており、両者のギャップは限定的となっている。また、日本はインドネシアと米国からの輸入品に対する関税率は同程度となっているものの、米国への輸出品に対する関税率は大幅に下回っている。ドイツは両者ともに低く、ベトナム、フランス、英国では米国への輸出品に対する関税率の方が高い。前述のように非相互的な貿易には関税以外の要素が含まれるため、最終的な関税率の決まり方は不透明だが、図表8で示される関税率で米国の輸入品に対する関税率とのギャップが大きい国には高関税率が適用される可能性が高いと言えよう。

一方、米国への輸出品および米国からの輸入品に対する主要国別の平均関税率をみるとインドと中国、ブラジルの米輸入品に対する関税率が高くなっているほか、米国への輸出品に対する関税率を大幅に上回っていることが分かる(図表8)。一方、インドネシアは米輸入品に対する関税率は高いものの、米国への輸出品に対する関税率も高くなっており、両者のギャップは限定的となっている。また、日本はインドネシアと米国からの輸入品に対する関税率は同程度となっているものの、米国への輸出品に対する関税率は大幅に下回っている。ドイツは両者ともに低く、ベトナム、フランス、英国では米国への輸出品に対する関税率の方が高い。前述のように非相互的な貿易には関税以外の要素が含まれるため、最終的な関税率の決まり方は不透明だが、図表8で示される関税率で米国の輸入品に対する関税率とのギャップが大きい国には高関税率が適用される可能性が高いと言えよう。

(自動車関税等):関連する大統領令の発表はないものの、トランプ大統領は4月2日発表を示唆

トランプ大統領は2月18日に自動車、半導体、医薬品の輸入品に約25%の関税を課す可能性が高いと述べた。早ければ4月2日に発表される予定であることも示した。また、同大統領は26日にもEUからの輸入品に自動車も含めて一律25%関税を課す方針を示した。

トランプ大統領は2月18日に自動車、半導体、医薬品の輸入品に約25%の関税を課す可能性が高いと述べた。早ければ4月2日に発表される予定であることも示した。また、同大統領は26日にもEUからの輸入品に自動車も含めて一律25%関税を課す方針を示した。

もっとも、本稿執筆時点(2月27日)でこれらの関税に関連した大統領令は発表されていない。このため、関税の詳細や実際に関税が課される可能性は不透明である。EUに関しては相互関税と自動車関税を混同するようなトランプ大統領の発言もあり、相互関税の一部として自動車等に関税が賦課されるのか、相互関税とは別に独立して特定の製品に関税が賦課されるのか現時点では不明である。

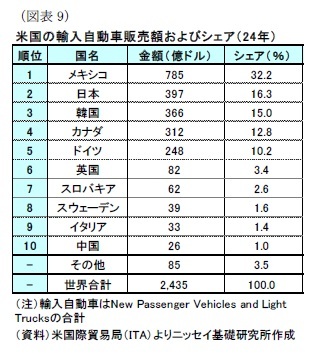

もっとも、本稿執筆時点(2月27日)でこれらの関税に関連した大統領令は発表されていない。このため、関税の詳細や実際に関税が課される可能性は不透明である。EUに関しては相互関税と自動車関税を混同するようなトランプ大統領の発言もあり、相互関税の一部として自動車等に関税が賦課されるのか、相互関税とは別に独立して特定の製品に関税が賦課されるのか現時点では不明である。一方、米国の輸入自動車販売額の国別シェアをみると、メキシコが32.2%と最も高くなっているほか、次いで日本が16.3%、韓国が15.0%、カナダが12.8%となっている(図表9)。また、日本の米国向け輸出のうち、自動車と自動車部品の合計は23年が6兆9,200億円と輸出全体の34%を占めており、課税された場合の影響が大きい。ちなみに半導体製造装置のシェアは2.4%、医薬品のシェアは2.1%と自動車関連に比べて低くなっている。

3.米国経済への影響および当面の注目スケジュール

(米GDPおよびインフレへの影響):関税が賦課された場合でも景気腰折れは回避できる見込み

これまでみたようにトランプ政権2期目でどのような関税がどの程度賦課されるのか依然不透明感が強い。仮に関税が賦課された場合にはGDPが押し下げられるほか、インフレが押し上げられることが想定される。本稿執筆時点ではトランプ政権2期目で提示された関税策のうち、実際に賦課されているのは中国からの輸入品に対する10%関税に限定されている。

これまでみたようにトランプ政権2期目でどのような関税がどの程度賦課されるのか依然不透明感が強い。仮に関税が賦課された場合にはGDPが押し下げられるほか、インフレが押し上げられることが想定される。本稿執筆時点ではトランプ政権2期目で提示された関税策のうち、実際に賦課されているのは中国からの輸入品に対する10%関税に限定されている。

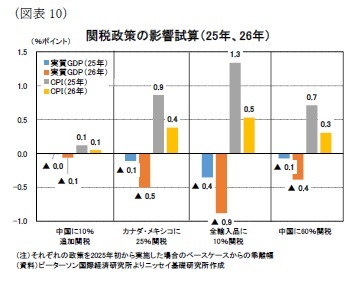

ピーターソン国際経済研究所は中国からの輸入品に対する10%関税に伴い、中国からも制裁関税を課した場合に米国の実質GDPが25年に▲0.01%ポイント、26年に▲0.06%ポイント引き下げられる一方、消費者物価(前年比)は25年が+0.12%ポイント、26年に+005%ポイント引上げられるとしている(図表10)。また、カナダ・メキシコに対する25%関税、全世界からの輸入品に対する10%関税、中国に対する60%関税についても、相手国から制裁関税を受けるケースについての試算を示した。

ピーターソン国際経済研究所は中国からの輸入品に対する10%関税に伴い、中国からも制裁関税を課した場合に米国の実質GDPが25年に▲0.01%ポイント、26年に▲0.06%ポイント引き下げられる一方、消費者物価(前年比)は25年が+0.12%ポイント、26年に+005%ポイント引上げられるとしている(図表10)。また、カナダ・メキシコに対する25%関税、全世界からの輸入品に対する10%関税、中国に対する60%関税についても、相手国から制裁関税を受けるケースについての試算を示した。これらのケースのうち、GDPに最も影響があるのが全輸入品に対する10%関税による26年の実質GDP押し下げ幅の▲0.88%ポイントだが、現時点で26年の実質GDP成長率のコンセンサス予想は2%程度となっていることから、関税政策が実施されても景気の腰折れとなる可能性は現時点では限定的とみられる。もっとも、トランプ大統領は2月25日に通商拡大法232条に基づき、銅の輸入が米国の安全保障に与える影響について商務長官に調査を指示する大統領令に署名するなど、就任以来政策公約に掲げていない関税策などについてもしばしば言及している。このため、通商政策の予見可能性が大幅に低下しており、消費者や企業マインドの悪化を通じて個人消費や設備投資が想定以上に減少するリスクについて留意しておく必要があろう。

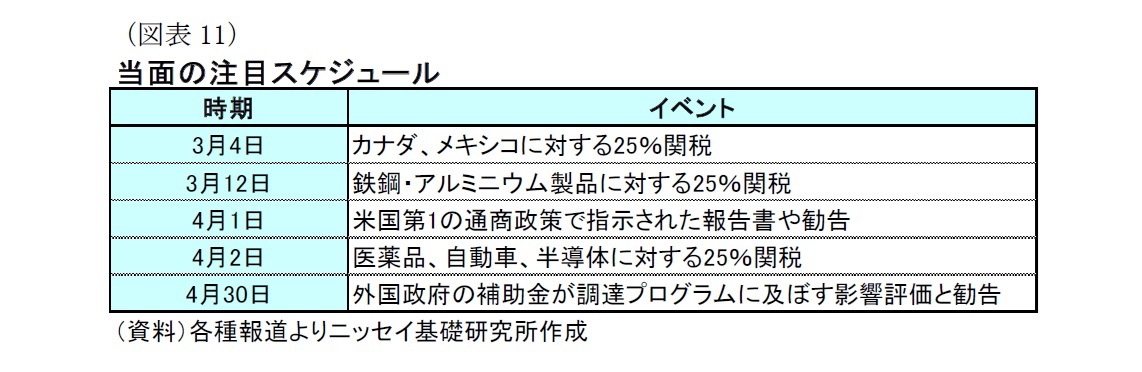

(当面の注目スケジュール):3月4日のカナダ・メキシコ関税が試金石

当面のスケジュールとしては3月4日に予定されているカナダ、メキシコに対する不法移民、違法薬物問題に関連した25%関税が実際に賦課するの注目される。本稿執筆時点ではトランプ大統領が4月2日まで期限を延長する可能性を示唆した一方、ホワイトハウスの高官が予定通り実施することを確認した。また、27日に同大統領はカナダ、メキシコに対する25%関税を予定通り実施するとしたほか、中国に対する10%関税の新たな追加を示唆するなど情報が錯綜している。カナダ・メキシコ関税については引き続き通商交渉手段としてのブラフとの見方もあり、米国の実体経済に悪影響を及ぼす関税政策について、どの程度本気で賦課するのか判断する上で試金石となろう。

それ以外の予定では3月12日に鉄鋼・アルミニウム製品に対する関税強化、4月1日には「米国第1の通商政策」で示された多くの報告書、是正措置提言の期限、4月2日には自動車や半導体などに対する関税の期限とされており、注目される。

当面のスケジュールとしては3月4日に予定されているカナダ、メキシコに対する不法移民、違法薬物問題に関連した25%関税が実際に賦課するの注目される。本稿執筆時点ではトランプ大統領が4月2日まで期限を延長する可能性を示唆した一方、ホワイトハウスの高官が予定通り実施することを確認した。また、27日に同大統領はカナダ、メキシコに対する25%関税を予定通り実施するとしたほか、中国に対する10%関税の新たな追加を示唆するなど情報が錯綜している。カナダ・メキシコ関税については引き続き通商交渉手段としてのブラフとの見方もあり、米国の実体経済に悪影響を及ぼす関税政策について、どの程度本気で賦課するのか判断する上で試金石となろう。

それ以外の予定では3月12日に鉄鋼・アルミニウム製品に対する関税強化、4月1日には「米国第1の通商政策」で示された多くの報告書、是正措置提言の期限、4月2日には自動車や半導体などに対する関税の期限とされており、注目される。

(2025年02月28日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1824

経歴

- 【職歴】

1991年 日本生命保険相互会社入社

1999年 NLI International Inc.(米国)

2004年 ニッセイアセットマネジメント株式会社

2008年 公益財団法人 国際金融情報センター

2014年10月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会 検定会員

窪谷 浩のレポート

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【トランプ政権2期目の通商政策-矢継早の関税政策と度重なる関税実施の延期で通商政策の動向は非常に不透明】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

トランプ政権2期目の通商政策-矢継早の関税政策と度重なる関税実施の延期で通商政策の動向は非常に不透明のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!