- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 法務 >

- 野村證券相場操縦事件-見せ玉による相場操縦

コラム

2024年10月17日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2024年9月25日、証券取引等監視委員会(以下、委員会)は金融庁に対して、野村證券(以下、N社)による相場操縦事件に関して、課徴金命令を発出するよう勧告を行った。各種報道では、「見せ玉」に該当する行為として取り上げられていたが、事件の概要及び法律的な見地からどう判断されるか見ていこう。

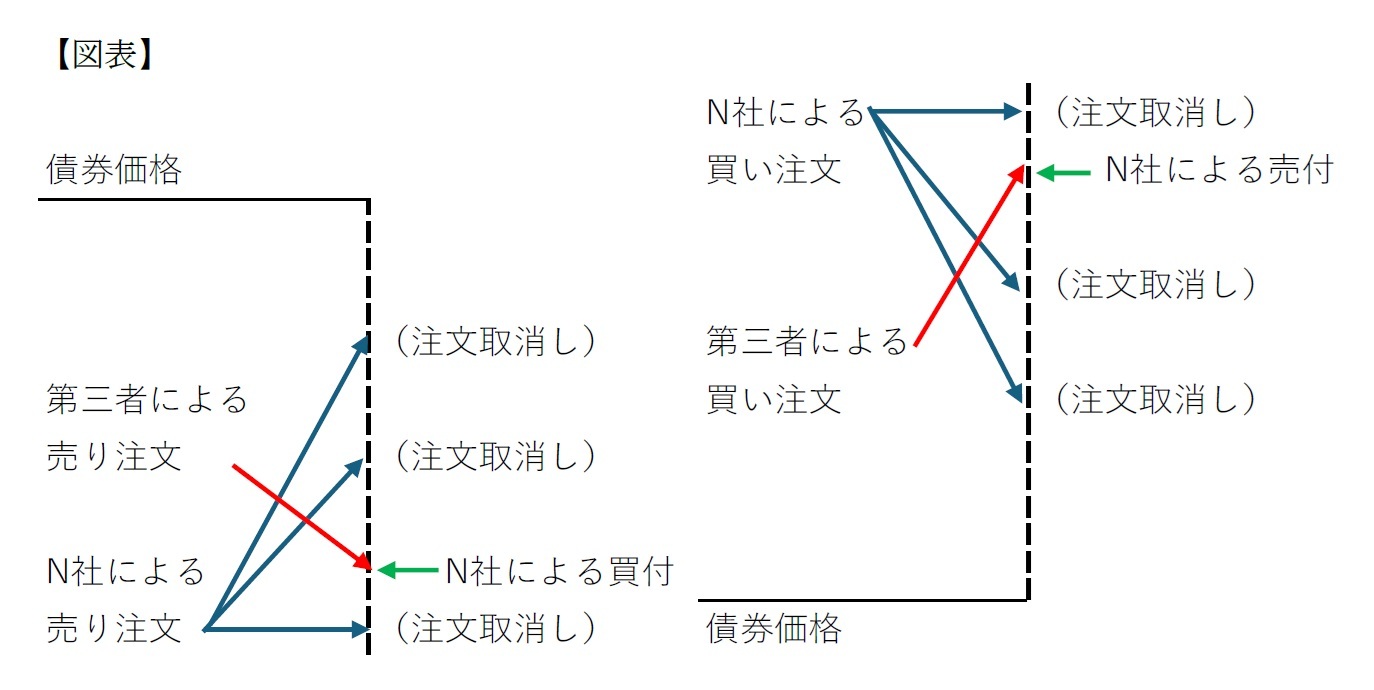

委員会の事実認定によると、対象となる商品は長期国債先物で、大阪証券取引所に上場されていた。N社は最良売り気配あるいはこれに劣後する価格に複数の売り注文を重層的に入れ、同先物を下値で買い付けた(下記図表の左側)。また、N社は最良買い気配あるいはこれに劣後する価格に買い注文を重層的に入れ、同先物を上値で売付けた(下記図表の右側)。そして、買付け、売付けをしたのちに、その他の注文をすべて取り消した。このような行為を繰り返したとのことである。

イメージとして、図表にある左右の短い緑の線の差異分(売付-買付)をN社が利得することができたということになる。

委員会の事実認定によると、対象となる商品は長期国債先物で、大阪証券取引所に上場されていた。N社は最良売り気配あるいはこれに劣後する価格に複数の売り注文を重層的に入れ、同先物を下値で買い付けた(下記図表の左側)。また、N社は最良買い気配あるいはこれに劣後する価格に買い注文を重層的に入れ、同先物を上値で売付けた(下記図表の右側)。そして、買付け、売付けをしたのちに、その他の注文をすべて取り消した。このような行為を繰り返したとのことである。

イメージとして、図表にある左右の短い緑の線の差異分(売付-買付)をN社が利得することができたということになる。

さて、このような行為の評価であるが、まず、見せ玉とは「株価などの市場価格を誘導するために、約定させる意思がないにもかかわらず、市場に注文を出して売買を申込み約定させる前に取消す行為」1とされている。つまり、相場を動かすために成約させるつもりのない注文を出す行為である。

そして、本件のような場合に見せ玉を禁止する条文2は、金融商品取引法159条2項1号(現実取引による相場操縦の禁止)である。この条文を簡単に述べると、(1) 有価証券の売買または市場・店頭デリバティブ取引(以下、有価証券売買等)の誘引目的をもって、(2) (a)有価証券売買等が繁盛であると誤解されるべき一連の有価証券売買等の申込等、または(b)相場を変動させるべき一連の有価証券売買の申込等を禁止するものである。(1) は行為者の主観要件であり、(2) は客観要件である。

ただ、たとえば(2) (b)のように相場を変動させるべき一連の有価証券の売買については、大株主が単に市場で大量に株を売りさばくことも該当する可能性があり、違法な行為のメルクマールとしては機能を果たしていないとも指摘されている3。

そこで、本条文で最も重要なのは、(1) の「誘引目的」である。判例では、「誘引目的」を「人為的な操作を加えて相場を変動させるにもかかわらず、投資者にその相場が自然の需給関係により形成されるものであると誤認させて有価証券市場における有価証券の売買取引に誘い込む目的」(協同飼料事件上告審決定、最決平成6年7月20日)とする。この判示は、主観要件に客観要件を取り込んだ形で解釈したものとされている。

そこで本件が、この「誘引目的」を満たすかどうかだが、N社は望む価格での売買が成立すれば、ほぼすべての注文を取消す前提で(取消率95%とされる)4、大量の売り注文または買い注文を出していた(全注文に占めるN社の占有率は最大約70%で平均約47%)5。このような取消前提の売買申し込みを大量に行う行為は、人為的な操作(=見せ玉)で相場を変動させる行為と考えられる。そして投資家は取消前提の取引であることを知らないので、価格が自然に形成されたと投資者に誤認させることになる。また注文数が多く、取引が活発に行われていると投資家から見えることから、投資家の誤認をさせたうえで取引に誘引する目的であると認定することができると考えられる。

以上から、委員会の事実認定に従えば、本件N社の行為は現実取引による相場操縦の禁止(金融商品取引法159条2項1号)に違反するものであると考えてよいと思われる6。

証券会社は金融商品取引市場におけるゲートキーパーとして、違法な行為が行われるのを防ぐ役割を有すると言われる。今回の事件は自社で違法行為を行っていたことから、ゲートキーパーとしての役割を自ら毀損するものであると言われてもやむを得ないのではないだろうか。

1 松尾直彦「金融商品取引法(第7版)」(商事法務2023年)P647参照。

2 このほか、金融商品取引法159条1項6号~9号(馴れ合い取引等)などでも見せ玉が禁止される。

3 藤田友敬「相場操縦規制の基礎理論」(日本証券業協会)P218参照。

4 証券取引等監視委員会HP

5 同上

6 本稿については、野村證券サイドの主張を反映していないことにご留意いただきたい。

そして、本件のような場合に見せ玉を禁止する条文2は、金融商品取引法159条2項1号(現実取引による相場操縦の禁止)である。この条文を簡単に述べると、(1) 有価証券の売買または市場・店頭デリバティブ取引(以下、有価証券売買等)の誘引目的をもって、(2) (a)有価証券売買等が繁盛であると誤解されるべき一連の有価証券売買等の申込等、または(b)相場を変動させるべき一連の有価証券売買の申込等を禁止するものである。(1) は行為者の主観要件であり、(2) は客観要件である。

ただ、たとえば(2) (b)のように相場を変動させるべき一連の有価証券の売買については、大株主が単に市場で大量に株を売りさばくことも該当する可能性があり、違法な行為のメルクマールとしては機能を果たしていないとも指摘されている3。

そこで、本条文で最も重要なのは、(1) の「誘引目的」である。判例では、「誘引目的」を「人為的な操作を加えて相場を変動させるにもかかわらず、投資者にその相場が自然の需給関係により形成されるものであると誤認させて有価証券市場における有価証券の売買取引に誘い込む目的」(協同飼料事件上告審決定、最決平成6年7月20日)とする。この判示は、主観要件に客観要件を取り込んだ形で解釈したものとされている。

そこで本件が、この「誘引目的」を満たすかどうかだが、N社は望む価格での売買が成立すれば、ほぼすべての注文を取消す前提で(取消率95%とされる)4、大量の売り注文または買い注文を出していた(全注文に占めるN社の占有率は最大約70%で平均約47%)5。このような取消前提の売買申し込みを大量に行う行為は、人為的な操作(=見せ玉)で相場を変動させる行為と考えられる。そして投資家は取消前提の取引であることを知らないので、価格が自然に形成されたと投資者に誤認させることになる。また注文数が多く、取引が活発に行われていると投資家から見えることから、投資家の誤認をさせたうえで取引に誘引する目的であると認定することができると考えられる。

以上から、委員会の事実認定に従えば、本件N社の行為は現実取引による相場操縦の禁止(金融商品取引法159条2項1号)に違反するものであると考えてよいと思われる6。

証券会社は金融商品取引市場におけるゲートキーパーとして、違法な行為が行われるのを防ぐ役割を有すると言われる。今回の事件は自社で違法行為を行っていたことから、ゲートキーパーとしての役割を自ら毀損するものであると言われてもやむを得ないのではないだろうか。

1 松尾直彦「金融商品取引法(第7版)」(商事法務2023年)P647参照。

2 このほか、金融商品取引法159条1項6号~9号(馴れ合い取引等)などでも見せ玉が禁止される。

3 藤田友敬「相場操縦規制の基礎理論」(日本証券業協会)P218参照。

4 証券取引等監視委員会HP

5 同上

6 本稿については、野村證券サイドの主張を反映していないことにご留意いただきたい。

本資料記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と完全性を保証するものではありません。

また、本資料は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2024年10月17日「研究員の眼」)

03-3512-1866

経歴

- 【職歴】

1985年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長

2015年4月 生活研究部部長兼システム部長

2018年4月 取締役保険研究部研究理事

2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事

2024年4月 専務取締役保険研究部研究理事

2025年4月 取締役保険研究部研究理事

2025年7月より現職

【加入団体等】

東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)

東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)

大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)

金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)

日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等

【著書】

『はじめて学ぶ少額短期保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2024年02月

『Q&Aで読み解く保険業法』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2022年07月

『はじめて学ぶ生命保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2021年05月

松澤 登のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/28 | 東宝の自己株式取得-公開買付による取得 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/10/22 | 米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 | 松澤 登 | 基礎研レポート |

| 2025/10/15 | 芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/10/09 | ソニーのパーシャル・スピンオフ-ソニーフィナンシャルの分離・上場 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月31日

行政の枠を越えた流域単位の水管理-気候変動時代に求められる広域的な水マネジメント戦略 -

2025年10月31日

雇用関連統計25年9月-女性の正規雇用比率が50%に近づく -

2025年10月31日

ユーロ圏GDP(2025年7-9月期)-前期比プラス成長を維持し、成長率は加速 -

2025年10月31日

ユーロ圏失業率(2025年9月)-失業率は6.3%で横ばい推移 -

2025年10月30日

潜在成長率は変えられる-日本経済の本当の可能性

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【野村證券相場操縦事件-見せ玉による相場操縦】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

野村證券相場操縦事件-見せ玉による相場操縦のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!