- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 保険 >

- 保険計理 >

- 数字の「60」に関わる各種の話題-時間の基礎となる数字なので馴染み深い数字だと思われるが-

コラム

2024年02月07日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

はじめに

数字の「60」と聞いて、殆どの皆さんは1時間が60分、1分が60秒という時間の単位を思い浮かべるものと思われる。その意味では「60」という数字はかなり馴染み深い数字であると思われる。

今回は、この数字の「60」について、それが現れてくる例やその理由等について調べてみた。

今回は、この数字の「60」について、それが現れてくる例やその理由等について調べてみた。

六十進法

まずは、時間の単位の基礎ともなっている「六十進法」について、報告する。

バビロニア数学における六十進法

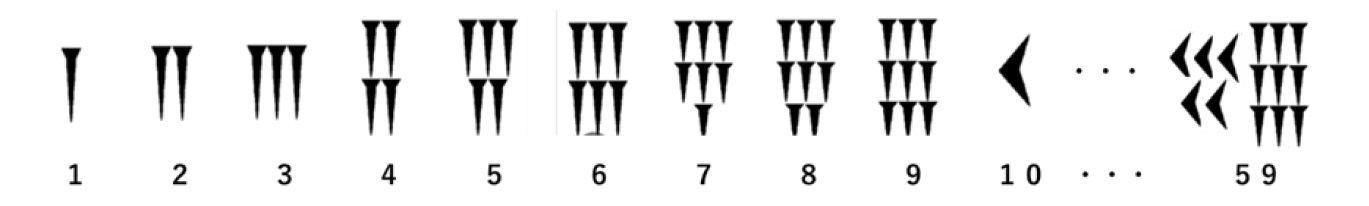

「六十進法」については、バビロニア数学(古代メソポタミアのシュメールからバビロニアを中心とした数学)において「六十進法の位取り記数法」で数字を記述していることについて、研究員の眼「小数について(その1)-小数の起源や記法等はどうなっているのか-」(2023.1.23)で報告した。そのレポートからの繰り返しになるが、そこで述べたように、紀元前2000年頃から、1( )と10(

)と10( )を表す2つの楔(くさび)型文字を使用して、以下のような形で59までの数字を表していた。

)を表す2つの楔(くさび)型文字を使用して、以下のような形で59までの数字を表していた。

)と10(

)と10( )を表す2つの楔(くさび)型文字を使用して、以下のような形で59までの数字を表していた。

)を表す2つの楔(くさび)型文字を使用して、以下のような形で59までの数字を表していた。

ただし、小数点が存在しないことから、整数部分と小数部分の区別が出来なかった。位取りの取り方によって、例えば、上記の数字は、以下のように複数の形に読める形になっていた。

12×60+3=723

12+3×1/60=12.05

12×1/60+3 ×(1/60)2=0.2008333……

これについて、実際の数の位は、それが使用されている文脈の前後等の状況に応じて判断していたようである。なお、その後、小数点に「;(セミコロン)」、桁の区切りには「,(コンマ)」や「‘(アポストロフィ)」が用いられてきたようである2。

1 なお、空位(ゼロ)を表す記号については(以前は空白で対応していたものが、紀元前数世紀頃以降は)2つの楔を斜めにした「 」を使用して、大きな数や小数も表していたようだ。

」を使用して、大きな数や小数も表していたようだ。

2 なお、この六十進法については、六十進法とはいっても、1と10を表す楔形文字が基本的な表示として使用されており、いわば十進法が基本にあって、位取りが六十進法で行われていた形になっている。一松 信氏は、その著書「数の世界-概念の形成と認知-」(丸善出版)の中で、これを「十・六進法」と称している。

12×60+3=723

12+3×1/60=12.05

12×1/60+3 ×(1/60)2=0.2008333……

これについて、実際の数の位は、それが使用されている文脈の前後等の状況に応じて判断していたようである。なお、その後、小数点に「;(セミコロン)」、桁の区切りには「,(コンマ)」や「‘(アポストロフィ)」が用いられてきたようである2。

1 なお、空位(ゼロ)を表す記号については(以前は空白で対応していたものが、紀元前数世紀頃以降は)2つの楔を斜めにした「

」を使用して、大きな数や小数も表していたようだ。

」を使用して、大きな数や小数も表していたようだ。2 なお、この六十進法については、六十進法とはいっても、1と10を表す楔形文字が基本的な表示として使用されており、いわば十進法が基本にあって、位取りが六十進法で行われていた形になっている。一松 信氏は、その著書「数の世界-概念の形成と認知-」(丸善出版)の中で、これを「十・六進法」と称している。

六十進法が使用されていた理由

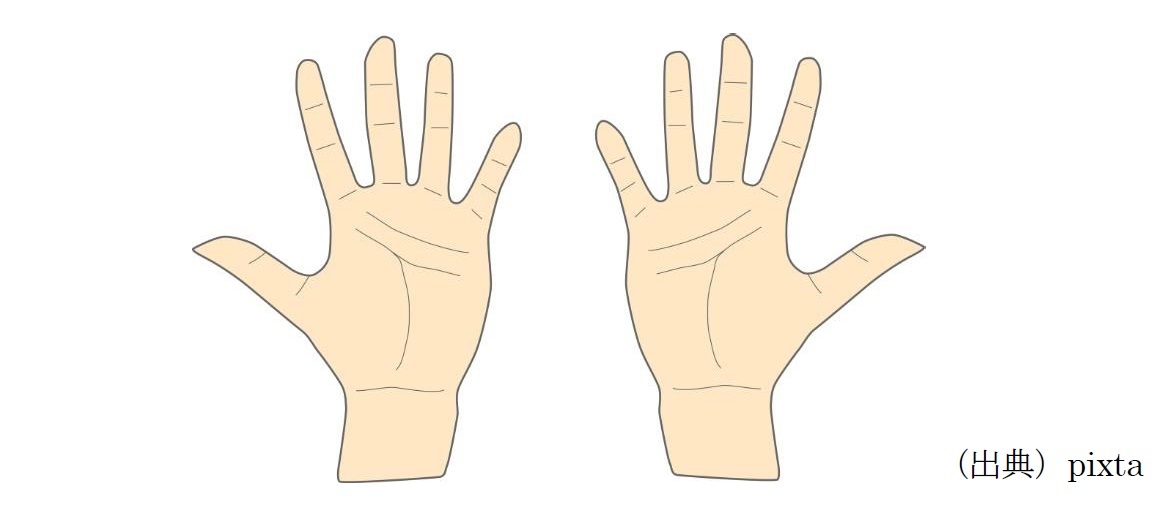

六十進法が使用されていた理由としては、(1)60という数字が多くの約数(1、2、3、4、5、6、10、12、15、20、30、60)を有していること3、(2)古くから指を使って数を数えていたこととの関係から、片手の指の本数である5までの全ての自然数で割り切れることができること、が関係していたと考えられている。

また、1年が12か月(これは、月が地球を1年間にほぼ12回転する、即ち、月の満ち欠けが1年間に12回繰り返されること、から来ている)であって、数字の「12」が特別な意味合いを有していた4。これに両手の指の数を表す数字の「10」があって、「60」は10と12の最小公倍数になっていたことも関係していたものと思われる。

因みに、両手の指を使った数字の数え方として、関節を用いる方法もあり、これだと60までの数字を数えることができる。具体的には親指を除く4本の指は、関節により3つに分かれているので、これを用いることにより片手で12(=3×4)までの数字を数えることができる。もう一方の手の1本の指を12と見なすことで、例えば12を超えるごとにもう一方の手の指を1本ずつ折っていくことで、結果的に60(=12×5(もう一方の手の指の数))まで数えることができることになる。

また、1年が12か月(これは、月が地球を1年間にほぼ12回転する、即ち、月の満ち欠けが1年間に12回繰り返されること、から来ている)であって、数字の「12」が特別な意味合いを有していた4。これに両手の指の数を表す数字の「10」があって、「60」は10と12の最小公倍数になっていたことも関係していたものと思われる。

因みに、両手の指を使った数字の数え方として、関節を用いる方法もあり、これだと60までの数字を数えることができる。具体的には親指を除く4本の指は、関節により3つに分かれているので、これを用いることにより片手で12(=3×4)までの数字を数えることができる。もう一方の手の1本の指を12と見なすことで、例えば12を超えるごとにもう一方の手の指を1本ずつ折っていくことで、結果的に60(=12×5(もう一方の手の指の数))まで数えることができることになる。

3 後述しているように、数字の「60」は、以下で述べる「360」等とともに、「高度合成数」と呼ばれ、それ未満のどの自然数よりも約数の個数が多い自然数となっている。

4 研究員の眼「数字の「12」が持つ意味とその不思議な魅力-「12」という数字は何でこんなに生活の多くの場面で使われているのか?-」(2017.10.2)で触れている。

角の大きさを表す度数法(60分法)

角の大きさを表すために、円の一周を360度とする方法を「度数法」又は「60分法」と呼んでおり、角度を「度(°)(degree)」で表している5。ここで一周が360度なのは、バビロニアやエジプトの古代天文学において、1年(約360日)に1回転する太陽や月が1日に動く角度に基づいて1度(1°)を決めたのがその起源とされている。

また、1度の60分の1が「1分」、その60分の1が「1秒」という角度の単位になっている6。

1°=60′ 1′=60″

ここで、「360」や「60」という数字が選ばれているのも、先に述べた六十進法が採用された理由と同様の事実が関係していたものと考えられている。「360」という数字は、60を含む、24個というさらに多くの約数(1、2、3、4、5、6、8、9、10、12、15、18、20、24、30、36、40、45、60、72、90、120、180、360)を有しており、10以下では7以外の数字で割り切れることから、極めて利便性の高い数字であった。

5 これに対して、円周を2πとするのが「弧度法」と呼ばれ、角度を「ラジアン(radian)」で表している。国際単位系(SI)では、角度の単位は「ラジアン」となっている。弧度法と度数法については、研究員の眼「円周率πが現われる世界 (3)-πが角度180°ってどういう意味-」(2017.11.13)でも説明しているので、参照していただきたい。

6 「分(minute)」は英語の「the first minute(第1微小部分)」の「minute」に由来し、「秒(second)」は「the second minute(第2微小部分)」の「second」に由来している。

また、1度の60分の1が「1分」、その60分の1が「1秒」という角度の単位になっている6。

1°=60′ 1′=60″

ここで、「360」や「60」という数字が選ばれているのも、先に述べた六十進法が採用された理由と同様の事実が関係していたものと考えられている。「360」という数字は、60を含む、24個というさらに多くの約数(1、2、3、4、5、6、8、9、10、12、15、18、20、24、30、36、40、45、60、72、90、120、180、360)を有しており、10以下では7以外の数字で割り切れることから、極めて利便性の高い数字であった。

5 これに対して、円周を2πとするのが「弧度法」と呼ばれ、角度を「ラジアン(radian)」で表している。国際単位系(SI)では、角度の単位は「ラジアン」となっている。弧度法と度数法については、研究員の眼「円周率πが現われる世界 (3)-πが角度180°ってどういう意味-」(2017.11.13)でも説明しているので、参照していただきたい。

6 「分(minute)」は英語の「the first minute(第1微小部分)」の「minute」に由来し、「秒(second)」は「the second minute(第2微小部分)」の「second」に由来している。

時間の単位

1時間は60分、1分は60秒という形で、六十進法が採用されている。この時間の単位の「分」や「秒」は角度に由来している。時間というものは、日時計を想像してみればわかるように、時の変化を太陽の動きの角度で測定し、表現したものになっていることによる。

因みに、緯度や経度も、地球における位置を表現するのに、中心からの角度に基づいていることから、「度」、「分」、「秒」の単位が使用されている。

因みに、緯度や経度も、地球における位置を表現するのに、中心からの角度に基づいていることから、「度」、「分」、「秒」の単位が使用されている。

干支

「干支(かんし、えと)」は、十干と十二支を組み合わせた「60」を周期とする数詞である。「十干(じっかん)」は甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸の10種類、「十二支」は子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥の12種類からなっている。日本では、十二支のことを「えと」と呼んでいることが多いが、「えと」の名称は「十干」において、「甲(きのえ)」、「乙(きのと)」、「丙(ひのえ)」等と読んでいることに由来しているので、本来的にはこの言い方は適切ではないことになる。

60歳は還暦

「還暦」は、もちろん60歳を迎える長寿のお祝いやその年齢のことを指している。干支が一巡して誕生年の干支に還ることから「還暦」と呼ばれている。還暦を祝う風習は、諸説あるが古くは鎌倉時代に遡ると言われている。当時の平均寿命は短く、60歳は長命とされていた。

因みに西洋においては、60年祭は「diamond jubilee」と呼ばれ、60周年のお祝いにはダイヤモンドを贈ったりする風習もある、結婚60周年はダイヤモンド婚式と呼ばれる。

因みに、60歳という年齢は、以下のような位置付けとなっているい。

・「60歳」は、再雇用制度普及前の日本の企業における多数において、定年退職年齢(因みに、現在では殆どの西側先進国では退職年齢を 65 歳前後に設定している)。

・日本における老齢基礎年金の繰り上げ支給年齢の下限

・国連は老年を60歳以上とみなしている。

因みに西洋においては、60年祭は「diamond jubilee」と呼ばれ、60周年のお祝いにはダイヤモンドを贈ったりする風習もある、結婚60周年はダイヤモンド婚式と呼ばれる。

因みに、60歳という年齢は、以下のような位置付けとなっているい。

・「60歳」は、再雇用制度普及前の日本の企業における多数において、定年退職年齢(因みに、現在では殆どの西側先進国では退職年齢を 65 歳前後に設定している)。

・日本における老齢基礎年金の繰り上げ支給年齢の下限

・国連は老年を60歳以上とみなしている。

宗教において現れる数字の「60」

聖書の中では「60」という数字が時々現れる。例えば、エサウとヤコブが生まれたとき、イサクは60歳だったし、ソロモン王を護衛する戦士の数は60人だったとされている。

また、ヒンドゥー教では60歳の誕生日に、「シャシュティ・プールティ(Shashti Poorthi)」と呼ばれるお祝いの儀式が開かれる。ヒンドゥー教では120年が人間の寿命と考えられており、60歳は人生の半分の期間が終了したことを意味していることになる。

また、ヒンドゥー教では60歳の誕生日に、「シャシュティ・プールティ(Shashti Poorthi)」と呼ばれるお祝いの儀式が開かれる。ヒンドゥー教では120年が人間の寿命と考えられており、60歳は人生の半分の期間が終了したことを意味していることになる。

スポーツに見られる数字の「60」

・「60メートル競走」というのをしばしば耳にしたり、目にしたりするものと思われる。かつてはオリンピックや世界選手権における正式種目であったが、現在は室内大会を中心に行われている。

小中学校では「50メートル競走」が体育大会や体力テスト等でも行われていたが、シニアの大会では「50メートル競走」はなく、「60メートル競走」となっている。この理由としては、50メートルでは、スタートダッシュで加速して、最高スピードに乗る前にゴールラインに到達してしまうので、距離が短すぎるということが挙げられるようだ。短い距離だと選手間の差も付きにくく、順位の判定が難しくなるというのも理由に挙げられるだろう。

・アイスホッケーの試合時間は、各20分の3ピリオド制で、合計60分となっている。

・アメリカンフットボールの試合時間は、米国のプロリーグであるNFL等では、各15分の4クオーター制で、合計60分となっている(ただし、日本の大学生の試合等で、1クオーター12分の合計48分等、より短い場合もある)。

小中学校では「50メートル競走」が体育大会や体力テスト等でも行われていたが、シニアの大会では「50メートル競走」はなく、「60メートル競走」となっている。この理由としては、50メートルでは、スタートダッシュで加速して、最高スピードに乗る前にゴールラインに到達してしまうので、距離が短すぎるということが挙げられるようだ。短い距離だと選手間の差も付きにくく、順位の判定が難しくなるというのも理由に挙げられるだろう。

・アイスホッケーの試合時間は、各20分の3ピリオド制で、合計60分となっている。

・アメリカンフットボールの試合時間は、米国のプロリーグであるNFL等では、各15分の4クオーター制で、合計60分となっている(ただし、日本の大学生の試合等で、1クオーター12分の合計48分等、より短い場合もある)。

数学における数字としての「60」

「60」が、数学の場面で現れてくる例としては、以下のものが挙げられる。

・約数を12個有する最小の数(いわゆる「高度合成数」と呼ばれる9番目の数になっている)

・1から6までの自然数の最小公倍数

・切頂十二面体は、60の頂点を有している。

・60 は、最小の整数直角三角形の辺の長さ(3、4、5)の積

・約数を12個有する最小の数(いわゆる「高度合成数」と呼ばれる9番目の数になっている)

・1から6までの自然数の最小公倍数

・切頂十二面体は、60の頂点を有している。

・60 は、最小の整数直角三角形の辺の長さ(3、4、5)の積

その他

その他に、数字の「60」や「六十」が現れるケースとして、例えば以下のものが挙げられる。

・いくつかの地域における電気事業周波数は60Hz(日本の西日本、米国、韓国、台湾等)

・「六十の手習い」という言葉は、まさに還暦の60歳を迎えて、一から始め直すことであるが、年を取ってから初めて物事を習うことのたとえ、として使用される。

・「六十耳順(ろくじゅうじじゅん)」という言葉は、孔子が晩年に語った言葉で、60歳になると、他人の意見も、素直に聞き入れられるようになる、ことを意味している。

・「六十日ルール」は、日本国憲法第59条4項が規定している、衆議院で可決され参議院に送付された法案が60日以内に議決されない場合、衆議院は参議院が法案を否決したものとみなす、というルール。衆議院は再議決により法案を成立させることができる。

・「六十帖」というのは、六〇巻であり、特に源氏物語の絵巻数を指しているとされるが、実際には五十四帖である。

・「カーボン60(C60フラーレン)」というのは、炭素原子60個からなる切頂二十面体(サッカーボール状)構造のフラーレンである。フラーレンというのは、閉殻空洞状の多数の炭素原子のみで構成される、クラスターの総称であり、最初に発見されたフラーレンがC60フラーレンとなっている。

・いくつかの地域における電気事業周波数は60Hz(日本の西日本、米国、韓国、台湾等)

・「六十の手習い」という言葉は、まさに還暦の60歳を迎えて、一から始め直すことであるが、年を取ってから初めて物事を習うことのたとえ、として使用される。

・「六十耳順(ろくじゅうじじゅん)」という言葉は、孔子が晩年に語った言葉で、60歳になると、他人の意見も、素直に聞き入れられるようになる、ことを意味している。

・「六十日ルール」は、日本国憲法第59条4項が規定している、衆議院で可決され参議院に送付された法案が60日以内に議決されない場合、衆議院は参議院が法案を否決したものとみなす、というルール。衆議院は再議決により法案を成立させることができる。

・「六十帖」というのは、六〇巻であり、特に源氏物語の絵巻数を指しているとされるが、実際には五十四帖である。

・「カーボン60(C60フラーレン)」というのは、炭素原子60個からなる切頂二十面体(サッカーボール状)構造のフラーレンである。フラーレンというのは、閉殻空洞状の多数の炭素原子のみで構成される、クラスターの総称であり、最初に発見されたフラーレンがC60フラーレンとなっている。

最後に

今回は数字の「60」について、それが現れてくる例やその理由等について、報告してきた。

数字の「60」については、時間の単位に使用されていることで、身近なイメージのある数字だと思われる。さらには干支との関係もあり、60歳が還暦ということで、1つの区切りになる年齢とのイメージもあるものと思われる。ところが、これ以外に「60」という数字が現れてくる興味深いケースはあまり見られないようだ。

数字の「10」のケースでも述べたように、時間の単位としてのイメージが強いと、逆に他の意味合いを持たせることにはよほどの理屈付け等がないと人々の印象に残らない、ということなのかもしれない。

数字とは本当に面白いものである。

数字の「60」については、時間の単位に使用されていることで、身近なイメージのある数字だと思われる。さらには干支との関係もあり、60歳が還暦ということで、1つの区切りになる年齢とのイメージもあるものと思われる。ところが、これ以外に「60」という数字が現れてくる興味深いケースはあまり見られないようだ。

数字の「10」のケースでも述べたように、時間の単位としてのイメージが強いと、逆に他の意味合いを持たせることにはよほどの理屈付け等がないと人々の印象に残らない、ということなのかもしれない。

数字とは本当に面白いものである。

(2024年02月07日「研究員の眼」)

関連レポート

- 小数について(その1)-小数の起源や記法等はどうなっているのか-

- 数字の「12」が持つ意味とその不思議な魅力-「12」という数字は何でこんなに生活の多くの場面で使われているのか?-

- 円周率πが現われる世界(3)-πが角度180°ってどういう意味-

- 数字の「10」に関わる各種の話題-十進法を採用している現代社会では、「10」という数字は特別な意味を有している-

- 数字の「24」に関わる各種の話題-1日はなぜ24時間なのか-

- 数字の「6」に関わる各種の話題-時間の単位の関係は「6」の倍数となっており、自然現象等でも多く観測される-

- 数字の「20」に関わる各種の話題-20進法は古くから使用されており、その名残が現在でも随所で見受けられる-

- 数字の「18」に関わる各種の話題-「18」という数字で皆さんは何を思い浮かべるのだろうか-

- 数字の「15」に関わる各種の話題-「15」という数字は、「完全・完璧」なものを意味する考え方があるってこと知っていますか-

- 数字の「16」に関わる各種の話題-「16」という数字に皆さんはどんなイメージを有しているのだろうか-

中村 亮一のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/13 | 数字の「27」に関わる各種の話題-27は3の3乗だが- | 中村 亮一 | 研究員の眼 |

| 2025/11/04 | 数字の「26」に関わる各種の話題-26という数字で思い浮かべる例は少ないと思われるが- | 中村 亮一 | 研究員の眼 |

| 2025/10/23 | EIOPAがソルベンシーIIのレビューに関する技術基準とガイドラインのセットの新たな協議を開始等 | 中村 亮一 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/10/16 | EIOPAが2026年のワークプログラムと戦略的監督上の優先事項を公表-テーマ毎の活動計画等が明らかに- | 中村 亮一 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年11月19日

日本プロ野球の監督とMLBのマネージャー~訳語が仕事を変えたかもしれない~ -

2025年11月19日

フューチャーウォッシュの落とし穴-理念と現場の整合が求められる企業のサステナビリティ戦略 -

2025年11月19日

EU、Googleへの調査開始-Google検索についてDMA違反の可能性 -

2025年11月18日

2年連続でのプラス進展となった世界生保市場-ここ数年の不安定な状況から2年連続のプラス進展-低金利に伴う低成長を脱し、安定成長へ -

2025年11月18日

2025~2027年度経済見通し(25年11月)

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【数字の「60」に関わる各種の話題-時間の基礎となる数字なので馴染み深い数字だと思われるが-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

数字の「60」に関わる各種の話題-時間の基礎となる数字なので馴染み深い数字だと思われるが-のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!