- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 環境経営・CSR >

- フューチャーウォッシュの落とし穴-理念と現場の整合が求められる企業のサステナビリティ戦略

NEW

コラム

2025年11月19日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

■要旨

近年、社会性や信頼・共感をブランド・アイデンティティの中心に据え、積極的に発信する企業が増えている。その一方で、こうした企業による公的制度の歪曲、不正、公共への実害など、社会を揺るがす事態も相次いで発覚している。

懸念されるのは、そのような理念や未来志向の発信が、実践や制度運用の整備を十分に伴わないまま先行してしまうことである。結果として、意図せず問題が露見し、消費者には「実態を隠す構造」として映りかねない。

このように、長期的にはサステナビリティへの配慮を掲げながらも、短期的な誠実さを欠く行動が問題視される現象は、「フューチャーウォッシュ(Future Washing)」と呼ばれている。

サステナビリティにおいて未来や理想を描くこと自体は、企業の存在意義を明確にするうえで欠かせない。しかし、それが現場での実行と乖離した瞬間、信頼を大きく損ねるリスクが生じてしまう。こうした実態は、「CSIR(Corporate Social Irresponsibility:企業の社会的不責任)」として位置づけられている。

欧州では近年、企業広告やPRを通じたサステナビリティ発信に対し、制度・規制の強化が進められており、発信内容を横断的に監視する体制も整備されつつある。今後、企業が「理想」と「現実」のギャップをいかに透明に示すかが、ブランドへの信頼を支える、より重要な要因となっていくのではないだろうか。

■目次

1――理念より実践――語る責任がより問われる時代へ

2――グリーンウォッシュの再定義――情報操作から関係性のゆがみへ

3――生活者データが示す変化――「確かめて買う」時代へ

4――理念先行のリスク――「言葉」と「行動」の時差が信頼を削ぐ

5――CSIR(企業の社会的不責任)の本質――信頼を損なう行為のメカニズム

6――欧州の潮流――サステナビリティ訴求を「検証」と「実証」で支える規制の強化へ

近年、社会性や信頼・共感をブランド・アイデンティティの中心に据え、積極的に発信する企業が増えている。その一方で、こうした企業による公的制度の歪曲、不正、公共への実害など、社会を揺るがす事態も相次いで発覚している。

懸念されるのは、そのような理念や未来志向の発信が、実践や制度運用の整備を十分に伴わないまま先行してしまうことである。結果として、意図せず問題が露見し、消費者には「実態を隠す構造」として映りかねない。

このように、長期的にはサステナビリティへの配慮を掲げながらも、短期的な誠実さを欠く行動が問題視される現象は、「フューチャーウォッシュ(Future Washing)」と呼ばれている。

サステナビリティにおいて未来や理想を描くこと自体は、企業の存在意義を明確にするうえで欠かせない。しかし、それが現場での実行と乖離した瞬間、信頼を大きく損ねるリスクが生じてしまう。こうした実態は、「CSIR(Corporate Social Irresponsibility:企業の社会的不責任)」として位置づけられている。

欧州では近年、企業広告やPRを通じたサステナビリティ発信に対し、制度・規制の強化が進められており、発信内容を横断的に監視する体制も整備されつつある。今後、企業が「理想」と「現実」のギャップをいかに透明に示すかが、ブランドへの信頼を支える、より重要な要因となっていくのではないだろうか。

■目次

1――理念より実践――語る責任がより問われる時代へ

2――グリーンウォッシュの再定義――情報操作から関係性のゆがみへ

3――生活者データが示す変化――「確かめて買う」時代へ

4――理念先行のリスク――「言葉」と「行動」の時差が信頼を削ぐ

5――CSIR(企業の社会的不責任)の本質――信頼を損なう行為のメカニズム

6――欧州の潮流――サステナビリティ訴求を「検証」と「実証」で支える規制の強化へ

1――理念より実践――語る責任がより問われる時代へ

2000年代初頭に企業の社会貢献(CSR)が経営課題として浮上1して以降、「安心できる社会」「地域密着・お客様第一」「社会から信頼される企業」など、社会性や信頼・共感をブランドアイデンティティの中心に据え、持続可能な社会の理念を対外的に掲げて積極的に発信する企業が増加してきた。

しかし一方で、ここ数年、こうした企業による公的制度の意図的な歪曲、不正利用、公共環境への実害など、生活者が日常的に依拠する社会的信頼を揺るがす事態も相次いで発覚している。広告やPRで社会貢献や環境配慮を強調していた企業の理念と行動の不一致が露呈し、結果として消費者に「何を信じて買えばよいのか」という選択疲労をもたらしてしまう。これらの出来事は、意図せぬ信頼の崩壊がどの企業にも起こり得るリスクであることを、改めて社会に示している。

先行研究では、企業が長期的に持続可能な目標を掲げながらも、短期的な誠実さに欠く行動が問題視される現象を「フューチャーウォッシュ(Future washing)2」と呼び、そのリスクを指摘している。

本来は消費者と希望を共有するはずのメッセージが、実行段階で裏づけを欠くことで、結果的に信頼を損なうリスクへと転じてしまう。

ここで懸念されるのは、理念や未来志向の発信が、実践や制度運用の整備を十分に伴わないまま先行した結果、意図せず問題が露見してしまい、「結果として」消費者には問題の実態を隠す構造として映りかねない事態である。特に、社会的責任を強く打ち出し、濃密でポジティブなブランドイメージを形成している企業ほど、信頼が裏切られた際の消費者の失望・反発は大きい。

企業の社会貢献が前提とされる時代において、ブランドの理念や言葉と行動の一貫性がこれまで以上に厳しく問われているとも言えるだろう。

1 GRIガイドライン(第1版, 2000年)の登場により、トリプルボトムライン が骨格とする非財務情報を体系的に報告する国際基準が明確化。日本企業もこれに準拠してCSR報告書が増加していったと言われる。

2 Montgomery, A. W., Lyon, T. P., & Barg, J. (2023). No End in Sight? A Greenwash Review and Research Agenda.Organization & Environment. グリーンウォッシュの進化形として、長期目標を掲げつつ短期的実行を欠く「フューチャーウォッシュ」を取り上げ、理念先行が短期停滞を覆い隠す構造的リスクを指摘している。

しかし一方で、ここ数年、こうした企業による公的制度の意図的な歪曲、不正利用、公共環境への実害など、生活者が日常的に依拠する社会的信頼を揺るがす事態も相次いで発覚している。広告やPRで社会貢献や環境配慮を強調していた企業の理念と行動の不一致が露呈し、結果として消費者に「何を信じて買えばよいのか」という選択疲労をもたらしてしまう。これらの出来事は、意図せぬ信頼の崩壊がどの企業にも起こり得るリスクであることを、改めて社会に示している。

先行研究では、企業が長期的に持続可能な目標を掲げながらも、短期的な誠実さに欠く行動が問題視される現象を「フューチャーウォッシュ(Future washing)2」と呼び、そのリスクを指摘している。

本来は消費者と希望を共有するはずのメッセージが、実行段階で裏づけを欠くことで、結果的に信頼を損なうリスクへと転じてしまう。

ここで懸念されるのは、理念や未来志向の発信が、実践や制度運用の整備を十分に伴わないまま先行した結果、意図せず問題が露見してしまい、「結果として」消費者には問題の実態を隠す構造として映りかねない事態である。特に、社会的責任を強く打ち出し、濃密でポジティブなブランドイメージを形成している企業ほど、信頼が裏切られた際の消費者の失望・反発は大きい。

企業の社会貢献が前提とされる時代において、ブランドの理念や言葉と行動の一貫性がこれまで以上に厳しく問われているとも言えるだろう。

1 GRIガイドライン(第1版, 2000年)の登場により、トリプルボトムライン が骨格とする非財務情報を体系的に報告する国際基準が明確化。日本企業もこれに準拠してCSR報告書が増加していったと言われる。

2 Montgomery, A. W., Lyon, T. P., & Barg, J. (2023). No End in Sight? A Greenwash Review and Research Agenda.Organization & Environment. グリーンウォッシュの進化形として、長期目標を掲げつつ短期的実行を欠く「フューチャーウォッシュ」を取り上げ、理念先行が短期停滞を覆い隠す構造的リスクを指摘している。

2――グリーンウォッシュの再定義――情報操作から関係性のゆがみへ

環境分野に目を向けると、グリーンウォッシュ(Greenwashing)問題は以前から指摘されてきた。グリーンウォッシュとは、サステナビリティの中でも特に環境分野における取り組みを、誇張・虚偽・選択的開示によって実際よりも良く見せる行為のことを指す。

この問題は長く、虚偽や誇張といった企業の発信する情報の信頼性の問題として扱われてきたが、近年の研究3では、これは単なる情報操作の問題ではなく、企業と社会の関係性そのものの「ゆがみ」として理解されるようになっている。たとえば、投資家向けには積極的なESG姿勢を示す一方で、消費者から見えにくい現場では取引先への過度なコスト抑制を優先する、といった形で情報の非対称や乖離が生じることがある。こうした実態が社会に漏れ出てしまうと、社会全体から企業への不信を呼び「いったいどの言葉を信じればよいのか分からない」状態に陥る。

先行研究では、この状態を「関係のひずみ」のグリーンウォッシュとして整理している。

この場合、その対策の本質は「虚偽をしないようにする」こと以上に、社内の従業員や取引先を含めた各ステークホルダー間で整合性ある行動を促していくことになる。

3 Santos, C., Coelho, A., & Marques, A. (2024). A systematic literature review on greenwashing and its relationship to stakeholders. Management Review Quarterly. グリーンウォッシュを「ステークホルダー間の関係の歪み」と位置づけ、情報整合と透明性の設計を中核的な対応策として整理している。

この問題は長く、虚偽や誇張といった企業の発信する情報の信頼性の問題として扱われてきたが、近年の研究3では、これは単なる情報操作の問題ではなく、企業と社会の関係性そのものの「ゆがみ」として理解されるようになっている。たとえば、投資家向けには積極的なESG姿勢を示す一方で、消費者から見えにくい現場では取引先への過度なコスト抑制を優先する、といった形で情報の非対称や乖離が生じることがある。こうした実態が社会に漏れ出てしまうと、社会全体から企業への不信を呼び「いったいどの言葉を信じればよいのか分からない」状態に陥る。

先行研究では、この状態を「関係のひずみ」のグリーンウォッシュとして整理している。

この場合、その対策の本質は「虚偽をしないようにする」こと以上に、社内の従業員や取引先を含めた各ステークホルダー間で整合性ある行動を促していくことになる。

3 Santos, C., Coelho, A., & Marques, A. (2024). A systematic literature review on greenwashing and its relationship to stakeholders. Management Review Quarterly. グリーンウォッシュを「ステークホルダー間の関係の歪み」と位置づけ、情報整合と透明性の設計を中核的な対応策として整理している。

3――生活者データが示す変化――「確かめて買う」時代へ

生活者の視点も確実に変わってきている。

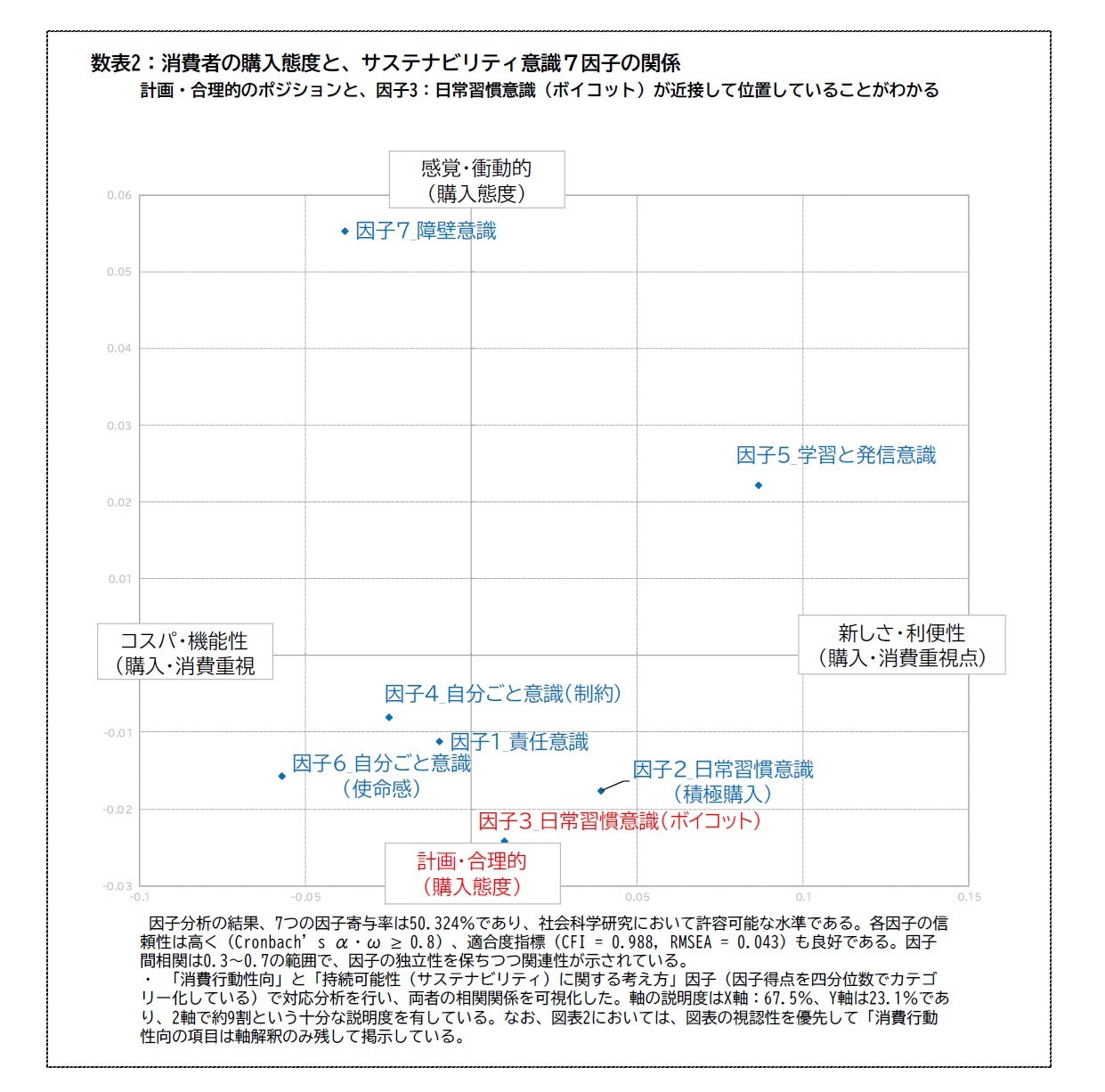

ニッセイ基礎研究所(2024・2023)の調査4によれば、「価格が安くても社会・環境に問題がある製品は買わない」と答えた人は23.4%(前年+1.3pt *有意差無し)。とくに20代では25.8%、年収800万円超では3割を超えている(数表1)。この「敢えて買わない(ボイコット)」という行為は、消費者のサステナビリティ意識の一因子として明確に表れており、それは決して消費者の衝動的な行為ではなく、合理的な消費行動であることが解析的に示されている5(数表2)。

もちろん、商品の価格帯やカテゴリーによって傾向は異なると考えられる。しかし近年の研究6では、「自分の価値観に合っているか」「社会に悪い影響を与えていないか」を軸に選択する人が増えていると指摘されており、確かに、そのようなタイプの購買行動は増えているようにも思われる。

ニッセイ基礎研究所(2024・2023)の調査4によれば、「価格が安くても社会・環境に問題がある製品は買わない」と答えた人は23.4%(前年+1.3pt *有意差無し)。とくに20代では25.8%、年収800万円超では3割を超えている(数表1)。この「敢えて買わない(ボイコット)」という行為は、消費者のサステナビリティ意識の一因子として明確に表れており、それは決して消費者の衝動的な行為ではなく、合理的な消費行動であることが解析的に示されている5(数表2)。

もちろん、商品の価格帯やカテゴリーによって傾向は異なると考えられる。しかし近年の研究6では、「自分の価値観に合っているか」「社会に悪い影響を与えていないか」を軸に選択する人が増えていると指摘されており、確かに、そのようなタイプの購買行動は増えているようにも思われる。

4 詳細はニッセイ基礎研究所「サステナビリティに関する意識と消費者行動2024(3)」を参照されたい。

サステナビリティに関する消費者調査/(2024年調査)調査時期:2024年8月20日~23日/調査対象:全国20~74歳男女/調査手法:インターネット調査(株式会社マクロミルのモニターから令和2年国勢調査の性・年代構成比に合わせて抽出)/有効回答数:2,500、

(2023年調査)2024年と同様のサンプルフレームで実施/調査時期:2023年8月17日~23日/有効回答数:2,550。

5 数表2参照。因子分析の結果、7つの因子寄与率は50.324%であり、社会科学研究において許容可能な水準である。各因子の信頼性は高く(Cronbach’s α・ω ≥ 0.8)、適合度指標(CFI = 0.988, RMSEA = 0.043)も良好である。因子間相関は0.3~0.7の範囲で、因子の独立性を保ちつつ関連性が示されている。

・ 「消費行動性向」と「持続可能性(サステナビリティ)に関する考え方」因子(因子得点を四分位数でカテゴリー化している)で対応分析を行い、両者の相関関係を可視化した。軸の説明度はX軸:67.5%、Y軸は23.1%であり、2軸で約9割という十分な説明度を有している。なお、図表2においては、図表の視認性を優先して「消費行動性向の項目は軸解釈のみ残して掲示している。

6 たとえば、Sivapalan, A. (2021). A consumer values-based approach to enhancing green consumption. Resources, Conservation & Recycling. 消費者は「社会や環境に悪影響を与えていないか」を直感的に評価し、「自分の価値観に合っている」企業を選ぶ傾向があることを実証。こうした価値の整合を取る設計が、価格を超えて有効に機能することを示している。

4――理念先行のリスク――「言葉」と「行動」の時差が信頼を削ぐ

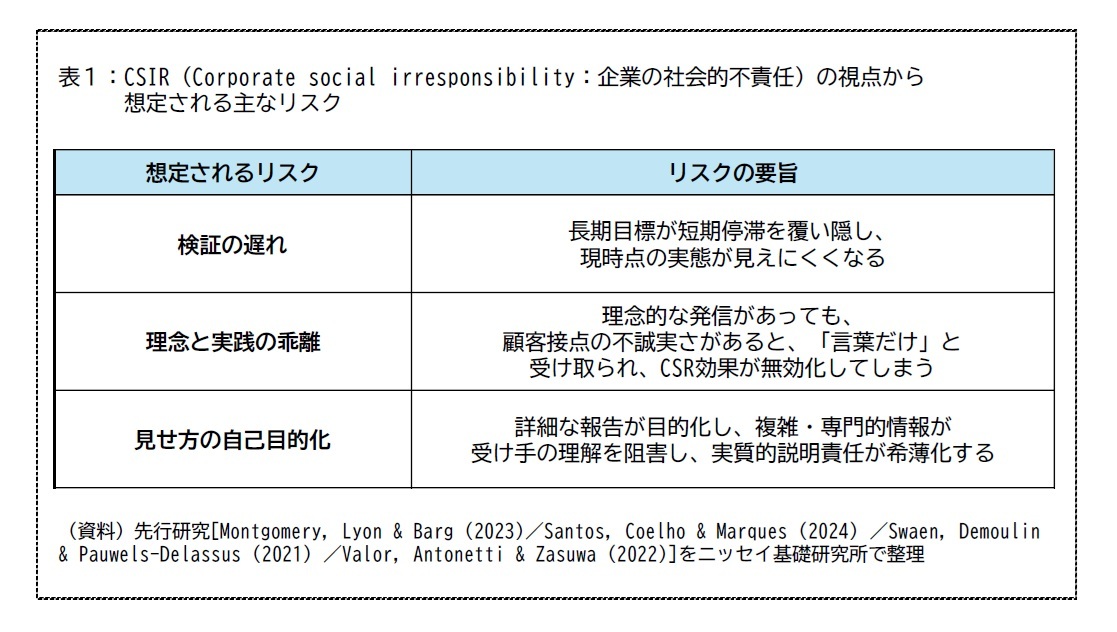

第一に、検証のタイミングに関するバランスである。

2030年、2050年といった長期目標は、進捗を測るタイミングが遠く、外部からは行動の実態を把握しにくく、先行研究では、長期目標の掲示が短期的な停滞を覆い隠す構造的リスクを伴うと指摘されている。たとえば「2050年までにカーボンニュートラル」と掲げても、中間目標(2030年や毎年のKPIなど)が曖昧では、現在の進捗が見えにくい。すなわち、ゴールを遠くに置くほど現時点の遅れや問題が見えにくくなるという点が問題に繋がる恐れがある。

また、グリーンウォッシュ研究では、アウトカム指標は社会・技術・市場・人間行動など多くの不確実性に左右され、未来語りが多いほど数字の扱いが難しく、言葉での説明に頼ることとなり、どうしても過程で曖昧さを内包しやすい。その結果、意図せぬ透明性の欠落が生じるリスクがある。

第二に、理念と実践のバランスである。

先行研究では、消費者の信頼は企業が語る「理念」よりも、日々の価格の公正さ・対応の誠実さ・安全性といった日常接点が支えているとされる。日常の取引や応対で不誠実さや矛盾が生じれば、積み上げてきたCSRの効果はたちまち失われ、「言葉だけ」と受け止められるリスクが高まる7。

このような事態に生活者が直面して理念と実践の不一致を感じたとき、不買・乗換え・SNS発信といった合理的な懲罰行動を起こすことが明らかになっている8。

第三に、対外的な見せ方と本来の目的とのバランスである。

透明性を高めようとして詳細な報告や保証を導入しても、情報が複雑・専門的に過ぎれば、一般のステークホルダー(消費者・社員・地域)には理解されにくくなる。先行研究では、過度に制度化・標準化された枠組みに従うと、その追従にのみリソースが割かれ、結果として「形式的な報告文化(reporting culture)」が生まれやすくなり、実質的な説明責任が損なわれるリスクを指摘している。

7 Swaen, V., Demoulin, N., & Pauwels-Delassus, V. (2021). Journal of Business Research.

CSR の好印象が評判に波及するには、接点体験(trust touchpoint)の質が強く媒介することを実証。つまり、CSR がどれだけ立派でも、顧客接点で「誠実さ」や「一貫性」を感じなければ評判・信頼にはつながらないとされる。

8 Valor, C., Antonetti, P., & Zasuwa, G. (2022). Journal of Business Research.

CSIR は「CSR の欠如」ではなく、社会・環境・倫理面での害をもたらす具体的行為であり、不買や乗り換えは怒りの発露ではなく企業への明確なメッセージという「倫理的意思表示」。持続的信頼には、CSR(加点)と CSIR(減点)回避の両管理が必要とされる。

2030年、2050年といった長期目標は、進捗を測るタイミングが遠く、外部からは行動の実態を把握しにくく、先行研究では、長期目標の掲示が短期的な停滞を覆い隠す構造的リスクを伴うと指摘されている。たとえば「2050年までにカーボンニュートラル」と掲げても、中間目標(2030年や毎年のKPIなど)が曖昧では、現在の進捗が見えにくい。すなわち、ゴールを遠くに置くほど現時点の遅れや問題が見えにくくなるという点が問題に繋がる恐れがある。

また、グリーンウォッシュ研究では、アウトカム指標は社会・技術・市場・人間行動など多くの不確実性に左右され、未来語りが多いほど数字の扱いが難しく、言葉での説明に頼ることとなり、どうしても過程で曖昧さを内包しやすい。その結果、意図せぬ透明性の欠落が生じるリスクがある。

第二に、理念と実践のバランスである。

先行研究では、消費者の信頼は企業が語る「理念」よりも、日々の価格の公正さ・対応の誠実さ・安全性といった日常接点が支えているとされる。日常の取引や応対で不誠実さや矛盾が生じれば、積み上げてきたCSRの効果はたちまち失われ、「言葉だけ」と受け止められるリスクが高まる7。

このような事態に生活者が直面して理念と実践の不一致を感じたとき、不買・乗換え・SNS発信といった合理的な懲罰行動を起こすことが明らかになっている8。

第三に、対外的な見せ方と本来の目的とのバランスである。

透明性を高めようとして詳細な報告や保証を導入しても、情報が複雑・専門的に過ぎれば、一般のステークホルダー(消費者・社員・地域)には理解されにくくなる。先行研究では、過度に制度化・標準化された枠組みに従うと、その追従にのみリソースが割かれ、結果として「形式的な報告文化(reporting culture)」が生まれやすくなり、実質的な説明責任が損なわれるリスクを指摘している。

7 Swaen, V., Demoulin, N., & Pauwels-Delassus, V. (2021). Journal of Business Research.

CSR の好印象が評判に波及するには、接点体験(trust touchpoint)の質が強く媒介することを実証。つまり、CSR がどれだけ立派でも、顧客接点で「誠実さ」や「一貫性」を感じなければ評判・信頼にはつながらないとされる。

8 Valor, C., Antonetti, P., & Zasuwa, G. (2022). Journal of Business Research.

CSIR は「CSR の欠如」ではなく、社会・環境・倫理面での害をもたらす具体的行為であり、不買や乗り換えは怒りの発露ではなく企業への明確なメッセージという「倫理的意思表示」。持続的信頼には、CSR(加点)と CSIR(減点)回避の両管理が必要とされる。

5――CSIR(企業の社会的不責任)の本質――信頼を損なう行為のメカニズム

このような一連のリスクは、近年では「CSIR(Corporate Social Irresponsibility:企業の社会的不責任)」として知られている。隠蔽、制度の悪用、環境負荷の軽視など、企業の行為が社会や環境に実害をもたらすことを意味しているが、サステナビリティの文脈では、たとえばパーパスとして環境保護を掲げながら実際には取引先への過度なコスト転嫁で地域産業を圧迫している、あるいはダイバーシティを標榜しつつ採用で固定的なバイアスを温存している、といったケースが考えられる。

多くの企業で導入が進められた「パーパス経営」とは、単なる「(理想の在り方の)宣言」ではない。

先行研究9では、パーパス経営を「循環するシステム」ととらえ、(パーパスを)掲げる、(実践的に)動く、(結果を)検証する→修正するというサイクルを一体として設計すべきと指摘されている。

言わば、理想の語りと行動を切り離さず、「検証」と「修正」を組み込むことこそが要諦の1つであり、パーパス経営を持続させるには、それらをセットで設計する発想が欠かせない。

一方、理念と実態の不一致が露見した瞬間、これまでのパーパスやCSRの積み重ねが無力化されてしまうことになる。先行研究では、消費者は「CSRをしている企業が不正を起こした」と知ると、不正のない企業に対する評価よりも大きく強い失望(裏切り効果)を感じやすいとされる10。

たとえば、環境への取り組みをうたいながら、同時にサプライチェーンで労働問題を抱えていれば、「言葉が先行している(矛盾)」と受け止められ、CSR全体への信頼を失いかねない。

言わば、信頼を決定づけるのは善行の数というより、むしろ矛盾の少なさである、とも言えるが、このネガティブは先行研究において「負のモデレーション効果11」と言われている。

さらに、企業の不正や矛盾に気づいたとき、人々は感情的な怒りを「合理的な選択へと変換する傾向」があるとされる。すなわち、これは不買(買わない/ボイコット)、スイッチ(競合へ乗り換える)、SNSでの共有・注意喚起(社会的制裁)などの行動を指すが、これらは単なる怒りの発露ではなく、市場を通じた消費者による倫理的意思表示であるということを意味している。

言わば、感情的な不買というよりも、むしろ意図された制裁といえるが、これは先に挙げたニッセイ基礎研究所の「ボイコットは衝動的な行為ではなく、合理的な消費行動である」という分析結果(数表2)とも整合的である。

一般論として企業が持続可能性など社会善への貢献を語るほど、その言葉は社会的契約としての重みを増す。その責任とは、言葉を裏づける証拠を示す責任であり、それを怠れば、善意の発信さえも矛盾と受け取られかねない、CSIRはそのような一連のリスクの一端を示しているとも言える。

9 George, G., Haas, M. R., McGahan, A. M., Schillebeeckx, S. J. D., & Tracey, P. (2021). Journal of Management, 49(6), 1841–1869.

パーパスを「語る(framing)」「制度化する(formalizing)」「実現する(realizing)」の三段階で捉え、語る→動く→検証→修正のフィードバック・ループとして設計すべきと論じている。

10 Swaen, V., Demoulin, N., & Pauwels-Delassus, V. (2021). Impact of customers’ perceptions regarding CSR and CSiR in the grocery retailing industry: The role of corporate reputation. Journal of Business Research.

CSR・CSIR・評判・信頼・購買意図の関係を分析し、CSRが高い企業でもCSIRが存在すると、評判・信頼効果が顕著に低下することを実証している。また、評判が高い企業ほどCSIRへの耐性があり、評判が低い企業では不祥事が即座に顧客離れにつながる、また、CSRとCSIRが共存する場合、消費者はCSRを「免罪符」として受け取らず、むしろ矛盾と見なすことを合わせて実証しており、CSRを外向きの広報ではなく、組織文化・業務慣行・従業員行動と一体化させる必要性を主張している。

11 Iborra, M., & Riera, M. (2023). Corporate social irresponsibility: What we know and what we need to know. Corporate Social Responsibility and Environmental Management.

CSIRが生まれる構造的原因をマルチレベル(個人レベル:「目的のためには手段を問わない」意識が温床となる、組織レベル:「報告しない文化」「見て見ぬふり文化」が不正を制度化する、制度レベル:規制の弱さ・監視の不均衡)にあるとしている。CSIRが発覚した際、ステークホルダーの信頼喪失はCSR活動の有無に関係なく起こり、特にCSR活動を積極的に行っていた企業ほど、「裏切られた」という感情が強く働き、CSRの正の効果を完全に上書きしてしまうという「負のモデレーション効果(negative moderation effect)」が生じるため、「やってしまうリスク」に繋がる組織の矛盾をどう減らすかが重要と主張している。

多くの企業で導入が進められた「パーパス経営」とは、単なる「(理想の在り方の)宣言」ではない。

先行研究9では、パーパス経営を「循環するシステム」ととらえ、(パーパスを)掲げる、(実践的に)動く、(結果を)検証する→修正するというサイクルを一体として設計すべきと指摘されている。

言わば、理想の語りと行動を切り離さず、「検証」と「修正」を組み込むことこそが要諦の1つであり、パーパス経営を持続させるには、それらをセットで設計する発想が欠かせない。

一方、理念と実態の不一致が露見した瞬間、これまでのパーパスやCSRの積み重ねが無力化されてしまうことになる。先行研究では、消費者は「CSRをしている企業が不正を起こした」と知ると、不正のない企業に対する評価よりも大きく強い失望(裏切り効果)を感じやすいとされる10。

たとえば、環境への取り組みをうたいながら、同時にサプライチェーンで労働問題を抱えていれば、「言葉が先行している(矛盾)」と受け止められ、CSR全体への信頼を失いかねない。

言わば、信頼を決定づけるのは善行の数というより、むしろ矛盾の少なさである、とも言えるが、このネガティブは先行研究において「負のモデレーション効果11」と言われている。

さらに、企業の不正や矛盾に気づいたとき、人々は感情的な怒りを「合理的な選択へと変換する傾向」があるとされる。すなわち、これは不買(買わない/ボイコット)、スイッチ(競合へ乗り換える)、SNSでの共有・注意喚起(社会的制裁)などの行動を指すが、これらは単なる怒りの発露ではなく、市場を通じた消費者による倫理的意思表示であるということを意味している。

言わば、感情的な不買というよりも、むしろ意図された制裁といえるが、これは先に挙げたニッセイ基礎研究所の「ボイコットは衝動的な行為ではなく、合理的な消費行動である」という分析結果(数表2)とも整合的である。

一般論として企業が持続可能性など社会善への貢献を語るほど、その言葉は社会的契約としての重みを増す。その責任とは、言葉を裏づける証拠を示す責任であり、それを怠れば、善意の発信さえも矛盾と受け取られかねない、CSIRはそのような一連のリスクの一端を示しているとも言える。

9 George, G., Haas, M. R., McGahan, A. M., Schillebeeckx, S. J. D., & Tracey, P. (2021). Journal of Management, 49(6), 1841–1869.

パーパスを「語る(framing)」「制度化する(formalizing)」「実現する(realizing)」の三段階で捉え、語る→動く→検証→修正のフィードバック・ループとして設計すべきと論じている。

10 Swaen, V., Demoulin, N., & Pauwels-Delassus, V. (2021). Impact of customers’ perceptions regarding CSR and CSiR in the grocery retailing industry: The role of corporate reputation. Journal of Business Research.

CSR・CSIR・評判・信頼・購買意図の関係を分析し、CSRが高い企業でもCSIRが存在すると、評判・信頼効果が顕著に低下することを実証している。また、評判が高い企業ほどCSIRへの耐性があり、評判が低い企業では不祥事が即座に顧客離れにつながる、また、CSRとCSIRが共存する場合、消費者はCSRを「免罪符」として受け取らず、むしろ矛盾と見なすことを合わせて実証しており、CSRを外向きの広報ではなく、組織文化・業務慣行・従業員行動と一体化させる必要性を主張している。

11 Iborra, M., & Riera, M. (2023). Corporate social irresponsibility: What we know and what we need to know. Corporate Social Responsibility and Environmental Management.

CSIRが生まれる構造的原因をマルチレベル(個人レベル:「目的のためには手段を問わない」意識が温床となる、組織レベル:「報告しない文化」「見て見ぬふり文化」が不正を制度化する、制度レベル:規制の弱さ・監視の不均衡)にあるとしている。CSIRが発覚した際、ステークホルダーの信頼喪失はCSR活動の有無に関係なく起こり、特にCSR活動を積極的に行っていた企業ほど、「裏切られた」という感情が強く働き、CSRの正の効果を完全に上書きしてしまうという「負のモデレーション効果(negative moderation effect)」が生じるため、「やってしまうリスク」に繋がる組織の矛盾をどう減らすかが重要と主張している。

6――欧州の潮流――サステナビリティ訴求を「検証」と「実証」で支える規制の強化へ

欧州では、近年、企業によるサステナビリティに関する主張に対する制度的な規制が着実に進められつつある12。詳細は別稿で触れていくが、EUの「消費者エンパワーメント指令」や「グリーンクレーム指令」は、根拠のない環境訴求を禁止し、広告・認証・金融情報を横断的に監視する多層的な体制を整えつつある。

こうした潮流の中、企業が「理想」と「現実」のギャップをいかに透明に見せるか、今後のサステナビリティと収益の両輪の要となるブランドの信頼の尺度の1つとなっていくのではないだろうか。

12 EUでは、環境主張の信頼性確保を目的に「消費者エンパワーメント指令」(2024/825)と「グリーンクレーム指令(案)」が進展している。前者は根拠のない環境訴求や誤認商慣行を禁じ、耐久性・修理性など情報開示を義務化するものであり、後者は環境主張に科学的根拠と第三者検証を求める内容である。いずれも持続可能性に関する開示や広告の内容を実証で裏づけることを求める制度であり、今後、企業にはより透明性と説明責任の強化が求められる方向性であると言える。

こうした潮流の中、企業が「理想」と「現実」のギャップをいかに透明に見せるか、今後のサステナビリティと収益の両輪の要となるブランドの信頼の尺度の1つとなっていくのではないだろうか。

12 EUでは、環境主張の信頼性確保を目的に「消費者エンパワーメント指令」(2024/825)と「グリーンクレーム指令(案)」が進展している。前者は根拠のない環境訴求や誤認商慣行を禁じ、耐久性・修理性など情報開示を義務化するものであり、後者は環境主張に科学的根拠と第三者検証を求める内容である。いずれも持続可能性に関する開示や広告の内容を実証で裏づけることを求める制度であり、今後、企業にはより透明性と説明責任の強化が求められる方向性であると言える。

(2025年11月19日「研究員の眼」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1813

経歴

- 【経歴】

1997年~ 商社・電機・コンサルティング会社において電力・エネルギー事業、地方自治体の中心市街地活性化・商業まちづくり・観光振興事業に従事

2008年 株式会社日本リサーチセンター

2019年 株式会社プラグ

2024年7月~現在 ニッセイ基礎研究所

2022年~現在 多摩美術大学 非常勤講師(消費者行動論)

2021年~2024年 日経クロストレンド/日経デザイン アドバイザリーボード

2007年~2008年(一社)中小企業診断協会 東京支部三多摩支会理事

2007年~2008年 経済産業省 中心市街地活性化委員会 専門委員

【加入団体等】

・日本行動計量学会 会員

・日本マーケティング学会 会員

・生活経済学会 准会員

【学術研究実績】

「新しい社会サービスシステムの社会受容性評価手法の提案」(2024年 日本行動計量学会*)

「何がAIの社会受容性を決めるのか」(2023年 人工知能学会*)

「日本・米・欧州・中国のデータ市場ビジネスの動向」(2018年 電子情報通信学会*)

「企業間でのマーケティングデータによる共創的価値創出に向けた課題分析」(2018年 人工知能学会*)

「Webコミュニケーションによる消費者⾏動の理解」(2017年 日本マーケティング・サイエンス学会*)

「企業の社会貢献に対する消費者の認知構造に関する研究 」(2006年 日本消費者行動研究学会*)

*共同研究者・共同研究機関との共著

小口 裕のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/19 | フューチャーウォッシュの落とし穴-理念と現場の整合が求められる企業のサステナビリティ戦略 | 小口 裕 | 研究員の眼 |

| 2025/11/05 | 完璧な成果より「誠実な経過」を-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(2) | 小口 裕 | 基礎研レター |

| 2025/10/31 | 交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 | 小口 裕 | 研究員の眼 |

| 2025/10/23 | 御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1) | 小口 裕 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年11月19日

フューチャーウォッシュの落とし穴-理念と現場の整合が求められる企業のサステナビリティ戦略 -

2025年11月19日

EU、Googleへの調査開始-Google検索についてDMA違反の可能性 -

2025年11月18日

2年連続でのプラス進展となった世界生保市場-ここ数年の不安定な状況から2年連続のプラス進展-低金利に伴う低成長を脱し、安定成長へ -

2025年11月18日

2025~2027年度経済見通し(25年11月) -

2025年11月18日

ロシアの物価状況(25年10月)-サービスインフレ鈍化で10月も低下が継続

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【フューチャーウォッシュの落とし穴-理念と現場の整合が求められる企業のサステナビリティ戦略】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

フューチャーウォッシュの落とし穴-理念と現場の整合が求められる企業のサステナビリティ戦略のレポート Topへ

![数表1:日常習慣意識/ボイコット[サステナビリティに問題ある製品を買わない]の実態](https://www.nli-research.co.jp/files/topics/83807_ext_15_5.jpg?v=1763454808)

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!