- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 資産運用・資産形成 >

- 金利・債券 >

- 2021年の住宅ローン市場の動向と今後の注目点について-世界的なインフレに伴う金融引き締めと景気減速が懸念材料

2021年の住宅ローン市場の動向と今後の注目点について-世界的なインフレに伴う金融引き締めと景気減速が懸念材料

金融研究部 金融調査室長・年金総合リサーチセンター兼任 福本 勇樹

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2――住宅ローン市場の動向

図表1によると、中長期的に住宅金融支援機構のマーケットシェアが縮小している一方で、国内銀行のマーケットシェアが拡大していることが分かる。住宅金融支援機構は固定金利型の住宅ローン商品を販売している一方で、国内銀行は固定金利型だけではなく変動金利型の住宅ローン商品も販売している。

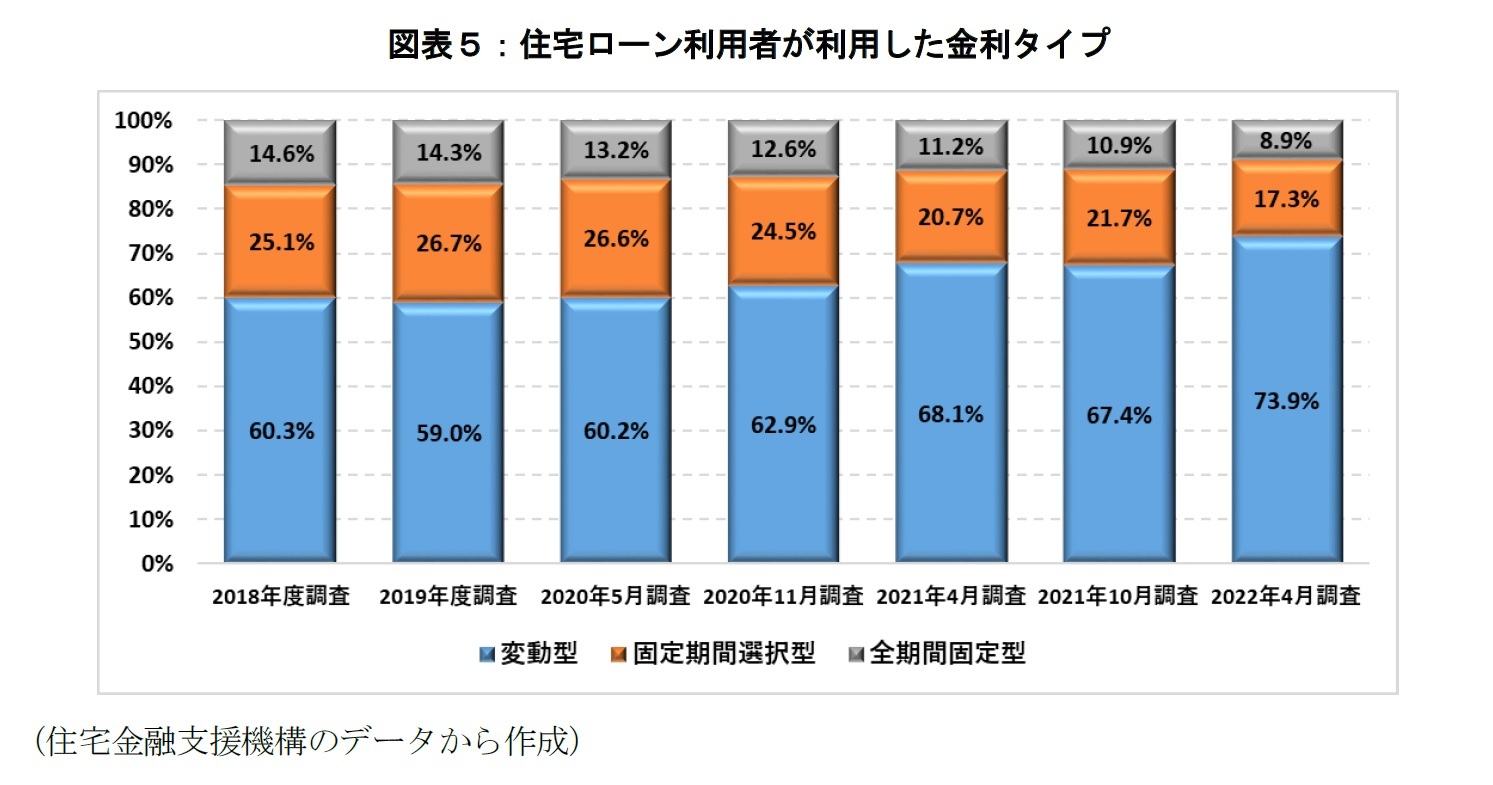

2022年4月の住宅金融支援機構の調査によると、変動金利型住宅ローンの利用割合が徐々に拡大しており、直近では74%を占めている(図表5)。先述したように、低金利環境が長期化している中で、相対的に取組時の適用金利の水準が低い変動金利型で借り入れ、住宅ローン減税の経済的なメリットも享受しながら、毎月の返済額を抑制する個人が増えているものとみられる。

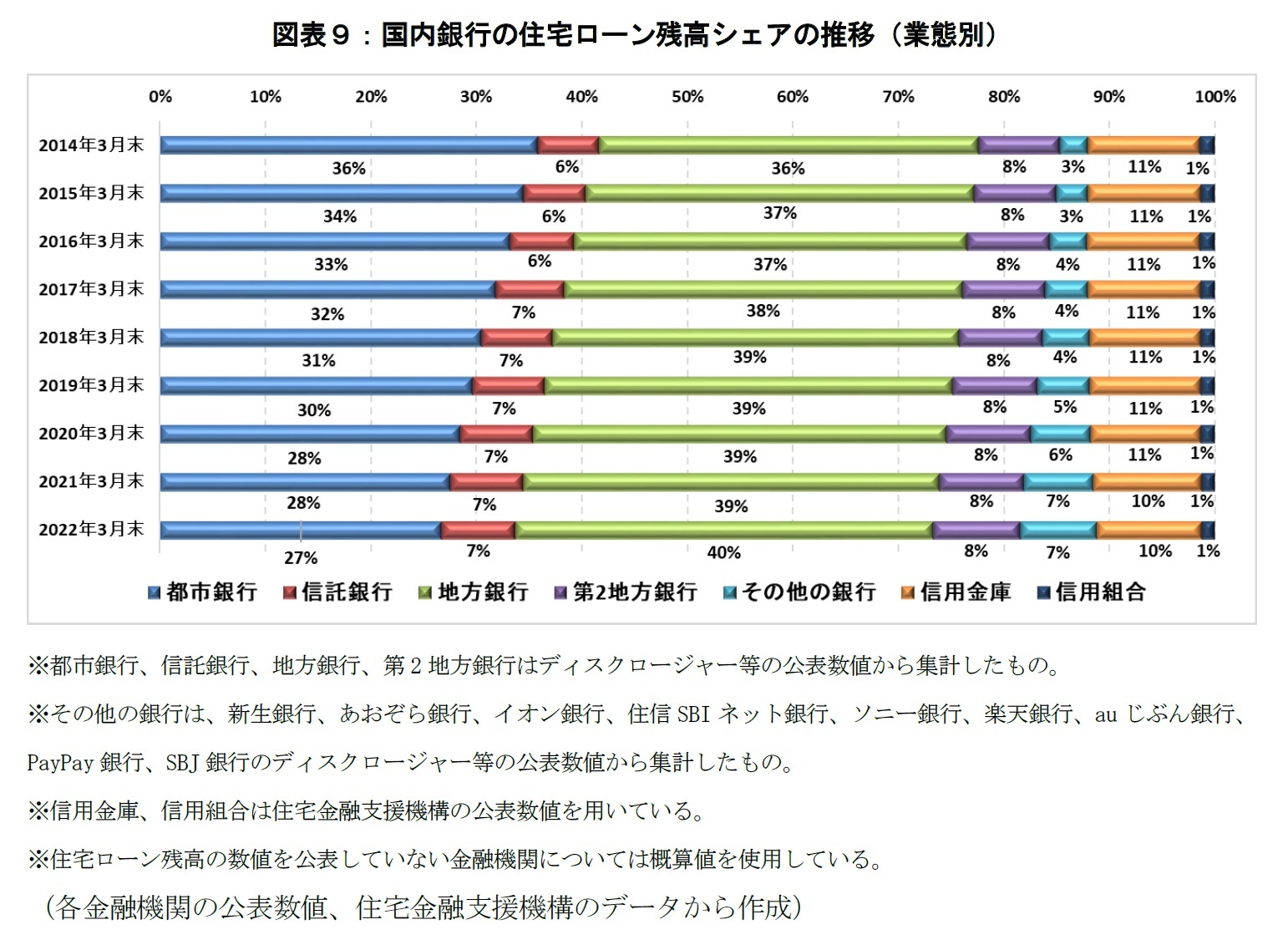

図表9は各金融機関のディスクロージャー等の公表数値から住宅ローンを集計し、業態別の残高シェアを計算したものである。業態別の住宅ローン残高シェアの推移を見ると、シェアを伸ばしている業態とそうでない業態があることが分かる。個別の金融機関で比較すると都市銀行や一部の信託銀行の残高シェアが大きく、基本的には金融機関の規模と住宅ローン残高シェアと関連している。2014年度以降の推移を見ると、信託銀行(6%→7%)、地方銀行(36%→40%)とその他の銀行(3%→7%)はシェアを伸ばしているが、都市銀行(36%→27%)や信用金庫(11%→10%)はシェアを落としている。一部の銀行で住宅ローンから撤退する動きがみられる中で、その他の銀行では流通系やインターネット専業銀行等の新たに参入した銀行(以降、「新規参入銀行」と呼ぶ)のシェアが高まっている。

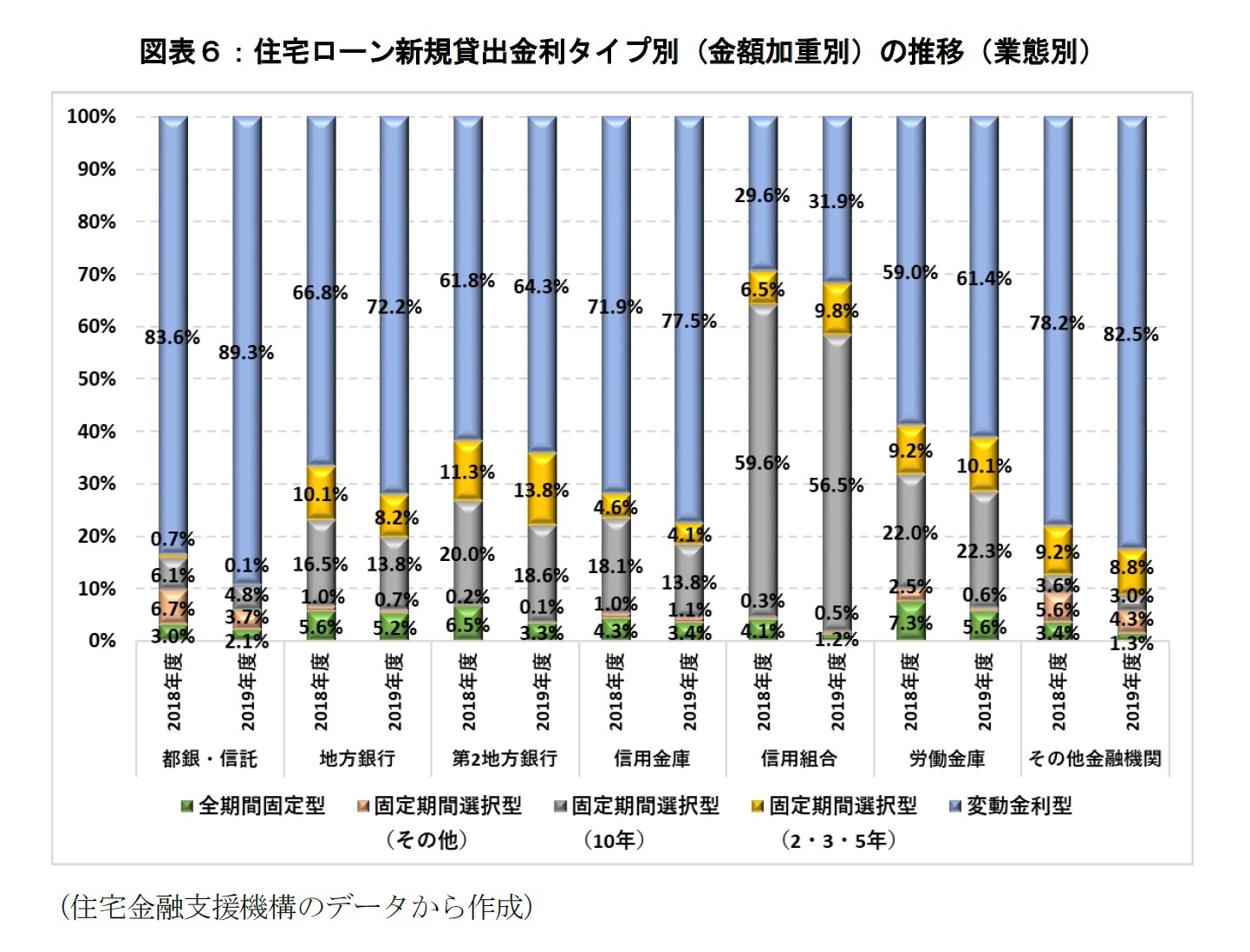

都市銀行は海外での貸出や運用を強化して収益力の向上を図る方向にあるが、一部の信託銀行、地方銀行や新規参入銀行は住宅ローンからの利ざやの獲得や手数料収入を重視しているものとみられる。一方で、低金利環境が長期化していることで、これらの一部の信託銀行、地方銀行と新規参入銀行で住宅ローンの獲得競争が過熱しており、変動金利型住宅ローンを中心に、適用金利の低下に寄与しているものと考えられる。

今後も住宅ローンの獲得競争は継続するとみている。住宅ローン契約は給与振り込み口座の獲得につながることから、購買履歴や資産に関する正確なデータの取得が期待でき、消費者との他の取引においてもデータ分析によるシナジー効果が見込まれるためである。銀行業においても広告業への参入が認められるなど、金融機関においてデータ分析業務の位置づけが高まることになると、銀行口座をいかに抱えておくかが重要になってくる。

基本的に金融機関から住宅ローンを借り入れる際に団信への加入を求められるが、追加コストなし3に最低限の保障(死亡や高度障害状態になると住宅ローンが完済され残債がゼロになる)を受けられる団信を選択できることが多い。さらに充実した団信(がん・脳卒中・急性心筋梗塞になると住宅ローンの残債がゼロになる等)に加入する場合は、金利の上乗せなどの追加的なコストの支払いが求められるのが通例である。

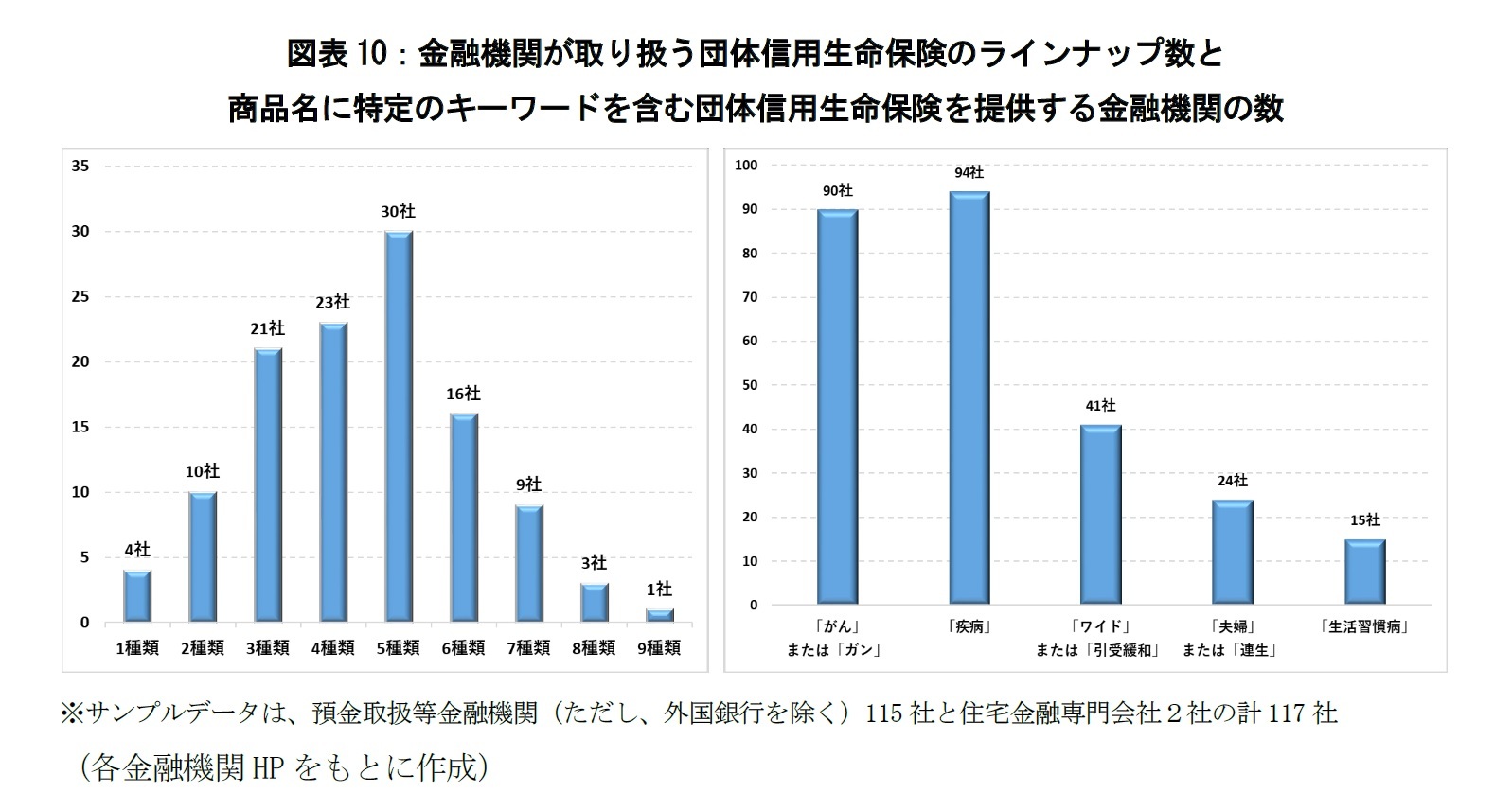

低金利環境の長期化や過熱する住宅ローン販売競争から変動金利型住宅ローン金利の低位安定が期待でき、さらに住宅ローン減税で順ざやによる経済メリットも獲得できる中で、保障内容の充実した団体信用生命保険(団信)を取り組む人が増えており、適用金利の水準だけではなく充実した団信の有無も住宅ローンをどの金融機関で取り組むかを決める判断基準の一つになっている。例えば、ソニー銀行のプレスリリース4によると、ソニー銀行で2020年度に住宅ローンを利用した人の利用動向をみると、金利の上乗せがあっても保障の手厚い団信に加入する人が増えているとのことである。住宅ローンの適用金利が低水準にあることで、一部の個人はトータルコストで団信を選択するようになっている。このような住宅ローン契約者の動向がみられる中で、金融機関サイドも団信の充実が住宅ローン商品の差別化につながることから、団信のラインナップ数を拡大させ、住宅ローン利用者の多様なニーズに対応している(図表10)。

3 この場合、住宅ローンを借り入れる先の金融機関が団体信用生命保険の保険料を負担する

4 「住宅ローンのお客さまのご利用動向に関するお知らせ」(ソニー銀行、2021年6月4日)

3――まとめ

世界的なインフレに伴う建築資材価格高騰や賃金上昇などに起因した不動産価格の上昇や、インフレ抑制のための海外の中央銀行による金融引き締め(利上げ)とそれに伴う景気減速に対する懸念が日本の住宅市場にも波及するかどうかがポイントとして挙げられる。日本においても世界的なエネルギーや食料品の価格上昇や円安の影響を受けて物価上昇に転じつつあり、それに伴って日本銀行も金融政策の正常化に舵を切るのかが注目されている。

仮に、日本銀行が金融政策の正常化に踏み切った場合は、まずは長短金利差を確保するためにイールドカーブコントロールを解除して長期金利を上昇させ、その後にマイナス金利政策を解除して短期金利を利上げしていくことになるだろう。その際には、まずは長期金利との関連性の強い固定金利型から上昇し、その後に短期金利との関連性が強い変動金利型が上昇していくことになる。2022年の税制改正で住宅ローン減税の節税メリットが縮小されたこともあって、今後の住宅ローン市場の動向は変動金利型住宅ローンの適用金利の水準に依存することになる。その意味では日本銀行がマイナス金利政策を解除して短期金利を利上げしていくかどうかが、住宅ローン市場にとって重要な問題点になってくる。金融機関間の住宅ローンの獲得競争も継続するであろうが、日本銀行が短期金利の利上げに踏み切れば、利上げの程度にもよるが、金融機関は預金金利を引き上げていく必要に迫られることになり、変動金利型住宅ローンの適用金利もその水準を切り上げていくことになるだろう。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2022年08月26日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1848

- 【職歴】

2005年4月 住友信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入社

2014年9月 株式会社ニッセイ基礎研究所 入社

2021年7月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

・経済産業省「キャッシュレスの普及加速に向けた基盤強化事業」における検討会委員(2022年)

・経済産業省 割賦販売小委員会委員(産業構造審議会臨時委員)(2023年)

【著書】

成城大学経済研究所 研究報告No.88

『日本のキャッシュレス化の進展状況と金融リテラシーの影響』

著者:ニッセイ基礎研究所 福本勇樹

出版社:成城大学経済研究所

発行年月:2020年02月

福本 勇樹のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/08/15 | 生成AIを金融リスク分析の視点から読み解いてみる-なぜ人間によるファクトチェックが必要なのか | 福本 勇樹 | 研究員の眼 |

| 2025/07/08 | 家計はなぜ破綻するのか-金融経済・人間行動・社会構造から読み解くリスクと対策 | 福本 勇樹 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/24 | 日本国債市場における寡占構造と制度的制約-金利上昇局面に見られる構造的脆弱性の考察 | 福本 勇樹 | 基礎研レポート |

| 2025/06/12 | 金融技術革新の4類型とその波及効果-キャッシュレス化にみる「制度から始まるイノベーション」の形 | 福本 勇樹 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

数字の「26」に関わる各種の話題-26という数字で思い浮かべる例は少ないと思われるが- -

2025年11月04日

ユーロ圏消費者物価(25年10月)-2%目標に沿った推移が継続 -

2025年11月04日

米国個人年金販売額は2025年上半期も過去最高記録を更新-但し保有残高純増は別の課題- -

2025年11月04日

パワーカップル世帯の動向(2)家庭と働き方~DINKS・子育て・ポスト子育て、制度と夫婦協働が支える -

2025年11月04日

「ブルー寄付」という選択肢-個人の寄付が果たす、資金流入の突破口

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2021年の住宅ローン市場の動向と今後の注目点について-世界的なインフレに伴う金融引き締めと景気減速が懸念材料】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2021年の住宅ローン市場の動向と今後の注目点について-世界的なインフレに伴う金融引き締めと景気減速が懸念材料のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!