- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- サステナビリティに関する意識と消費行動(2)-経済的なゆとり、人生の充足感があるほど積極的

2022年06月08日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

7|人生の充足感や経済不安など意識別の状況~充足感が高く、経済不安が弱いほど意識が高く積極的

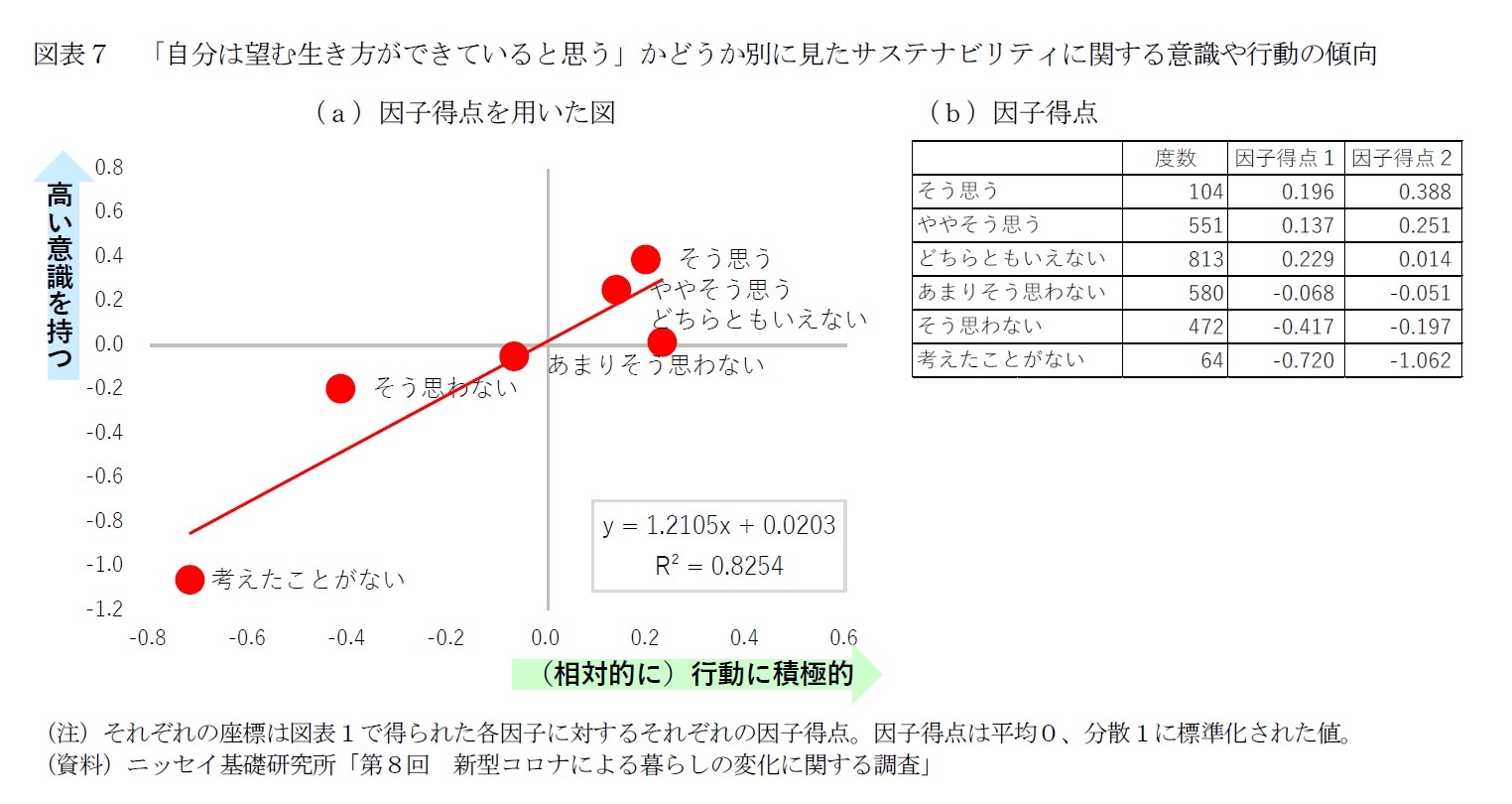

最後に、意識面の違いについて見ていく。調査では「自分は望む生き方ができていると思う」との設問について、どう思うかをたずねているのだが、肯定的に捉えているほど意識が高く、行動にも相対的に積極的な傾向がある(図表7)。また、そう思うとややそう思うと肯定的に回答した層は右上の象限に位置し、サステナビリティに関する高い意識と行動の積極性をあわせもつ層と言える。なお、近似曲線を描くと決定係数は0.8を超えており、肯定的に捉えていることと、サステナビリティに関する高い意識と行動の積極性をあわせもつ傾向は比例関係にあり、希望通りの人生を歩めていると感じ、人生の充足感が高いほどサステナブル意識が高く、行動にも積極的であると言える。

つまり、サステナビリティに関わる意識が高く、取り組みにも積極的であると言える。ただし、因果関係は不明であり、社会貢献活動などに積極的に取り組んでいるために、充足感が高く、自分の人生に対して肯定的であるのかもしれない。

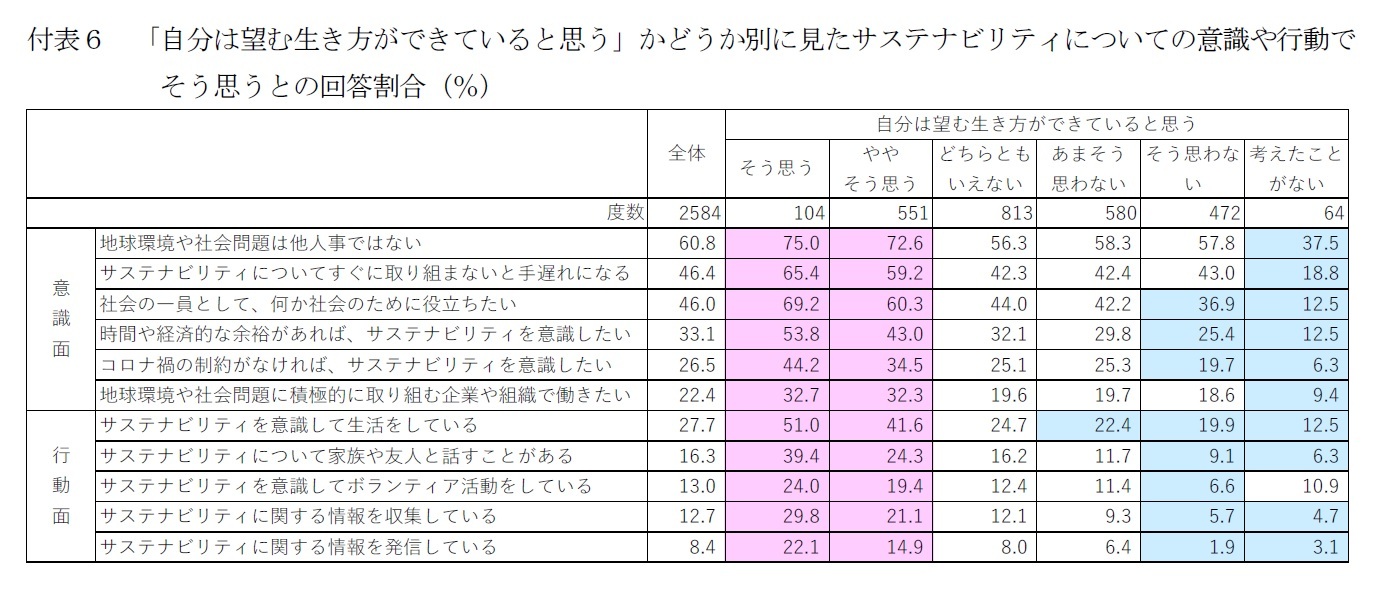

なお、肯定的な層では意識と行動に関わる全ての設問で、そう思うとの回答が全体を上回る(付表6)。特に、「自分は望む生き方ができていると思う」との項目について、そう思うと回答した層のうち、「サステナビリティを意識して生活をしている」(51.0%で全体27.7%より+23.3%pt)では、そう思うとの回答が過半数を、「サステナビリティについて家族や友人と話すことがある」(39.4%で全体16.3%より+23.1%pt)では約4割を占めて、それぞれ全体を2割以上上回る。

最後に、意識面の違いについて見ていく。調査では「自分は望む生き方ができていると思う」との設問について、どう思うかをたずねているのだが、肯定的に捉えているほど意識が高く、行動にも相対的に積極的な傾向がある(図表7)。また、そう思うとややそう思うと肯定的に回答した層は右上の象限に位置し、サステナビリティに関する高い意識と行動の積極性をあわせもつ層と言える。なお、近似曲線を描くと決定係数は0.8を超えており、肯定的に捉えていることと、サステナビリティに関する高い意識と行動の積極性をあわせもつ傾向は比例関係にあり、希望通りの人生を歩めていると感じ、人生の充足感が高いほどサステナブル意識が高く、行動にも積極的であると言える。

つまり、サステナビリティに関わる意識が高く、取り組みにも積極的であると言える。ただし、因果関係は不明であり、社会貢献活動などに積極的に取り組んでいるために、充足感が高く、自分の人生に対して肯定的であるのかもしれない。

なお、肯定的な層では意識と行動に関わる全ての設問で、そう思うとの回答が全体を上回る(付表6)。特に、「自分は望む生き方ができていると思う」との項目について、そう思うと回答した層のうち、「サステナビリティを意識して生活をしている」(51.0%で全体27.7%より+23.3%pt)では、そう思うとの回答が過半数を、「サステナビリティについて家族や友人と話すことがある」(39.4%で全体16.3%より+23.1%pt)では約4割を占めて、それぞれ全体を2割以上上回る。

8|属性別の人生の充足感の状況~男性より女性、シニア層、世帯年収が高いほど充足感が高い

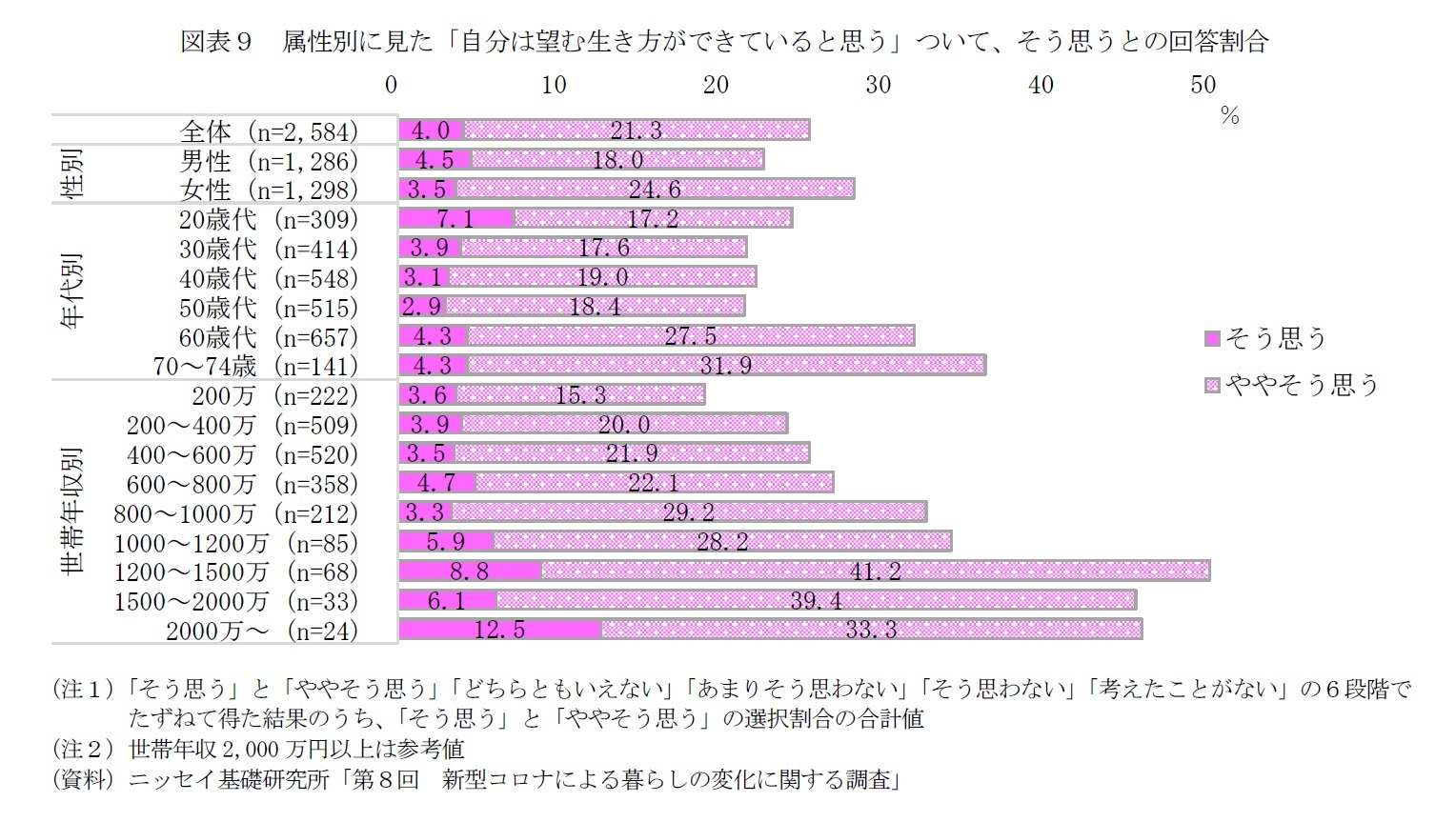

前述のように、サステナビリティに関する高い意識と行動の積極性には人生の充足感の高さが大きく影響しているようだが、最後に属性別に人生の充足感について確認したい。

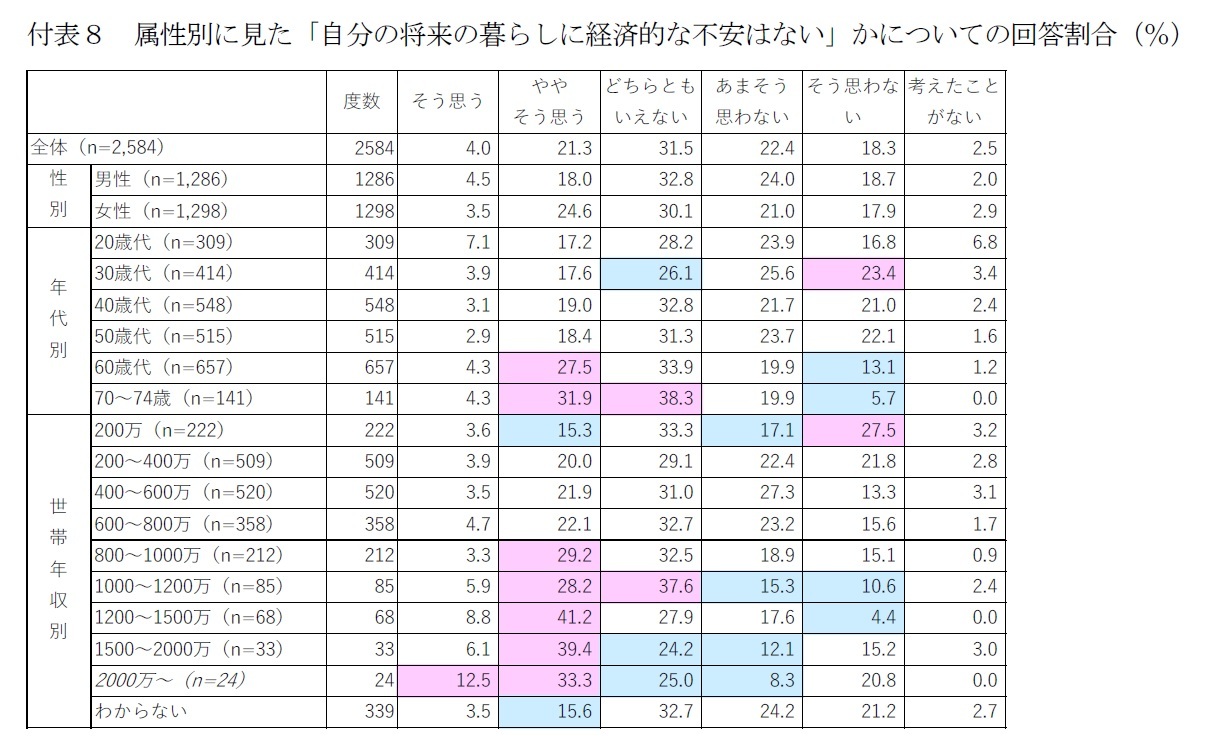

「自分は望む生き方ができていると思う」との設問に対して、そう思うとの回答を見ると、全体では25.3%を占め、属性別には男性より女性で、年代別には60歳代以上で、世帯年収別には800万円以上で高く、それぞれ全体を+5%pt以上上回る(図表9)。特に世帯年収1,200万円以上では4割を超えて全体を2割以上上回る。

つまり、女性やシニア層などサステナビリティに関する意識が高い層では、人生の充足感も高い傾向がある。また、世帯年収が高く、経済的なゆとりのある層では意識の高さに加えて、行動にも相対的に積極的であったが、人生の充足感が大幅に高い。

前述のように、サステナビリティに関する高い意識と行動の積極性には人生の充足感の高さが大きく影響しているようだが、最後に属性別に人生の充足感について確認したい。

「自分は望む生き方ができていると思う」との設問に対して、そう思うとの回答を見ると、全体では25.3%を占め、属性別には男性より女性で、年代別には60歳代以上で、世帯年収別には800万円以上で高く、それぞれ全体を+5%pt以上上回る(図表9)。特に世帯年収1,200万円以上では4割を超えて全体を2割以上上回る。

つまり、女性やシニア層などサステナビリティに関する意識が高い層では、人生の充足感も高い傾向がある。また、世帯年収が高く、経済的なゆとりのある層では意識の高さに加えて、行動にも相対的に積極的であったが、人生の充足感が大幅に高い。

3――おわりに~意識は高くても割高なサステナブル製品は選ばれにくい、企業の知恵の見せどころ

サステナビリティに関する高い意識と行動の積極性には、経済的なゆとりと人生の充足感の高さが密接に関係している。また、両者の関係も深い。そうなると、物価高で家計の負担が増す中で一般消費者にとっては、サステナビリティに関わる取り組みは距離があるように見えるかもしれない。しかし、消費者全体で高い意識が醸成されつつある中、やはり今後は安価でも地球環境や人権問題に課題のある製品は一層、選ばれにくくなるだろう。

また、日本の消費者では約2年半続くコロナ禍とロシアのウクライナ侵攻等の影響で世界情勢への関心が高まる中で、欧米の物価高や賃金上昇の状況から日本が取り残されていること、また、長年、企業がコスト増を価格転嫁できないことが賃金上昇の抑制要因にもなっていることに気づき始めたのではないか。コロナ禍で家計の貯蓄が増え、足元では家計の余力があることも相まって、消費者は物価高を短期的には受け入れていくだろう。しかし、やはり賃金が増えないとすれば、何らかの消費支出を抑制する必要がある。そうなると、サステナブル意識が高まる中では、必ずしも安くなくても長く使える品質の良い製品を買う、必要なモノだけを買う、中古品やシェアリングサービスを活用するなど、持続可能な社会づくりに貢献できるようなモノの選び方が増えていくのではないか。

一方、リサイクル素材を使った新製品の開発やサプライチェーンの見直しなど、企業にとってサステナビリティを配慮した製品の製造にはコストがかかることも多い。しかし、前稿で見た通り、「価格が多少高くても、環境や社会問題に配慮された製品を買う」「価格が多少高くても、環境や社会問題に取り組む企業の製品を買う」という消費者は1割に満たずに少数派である。よって、サステナビリティを配慮しているからといって割高な製品もまた一般消費者には選ばれにくいだろう。

さじ加減が難しいようだが、企業の知恵が試されるところだ。例えば、循環型ショッピングプラットフォーム「Loop」では、洗剤やシャンプー、ガムといった従来はプラスチックの容器に入れて売られていた製品を、ステンレスやガラスなどの耐久性が高く繰り返し利用しやすい容器に入れて売ることで、製品購入時は容器代がかさみ割高になったとしても、容器を専用装置に返却すると、アプリを通じて容器代がキャッシュバックされ、結果的に消費者の支払う額は従来製品の購入時と同程度になるといった取り組みをしている。つまり、消費者がサステナビリティに向けた取り組みをすることで、必ずしも安くなるわけではないが、決して割高にはならない、そんな方向性もあるだろう。

世界的にサステナビリティに関わる取り組みが加速する中で、消費者の意識や行動も急速に変わる可能性がある。ニッセイ基礎研究所では今後も継続的に分析を実施していく予定である。

また、日本の消費者では約2年半続くコロナ禍とロシアのウクライナ侵攻等の影響で世界情勢への関心が高まる中で、欧米の物価高や賃金上昇の状況から日本が取り残されていること、また、長年、企業がコスト増を価格転嫁できないことが賃金上昇の抑制要因にもなっていることに気づき始めたのではないか。コロナ禍で家計の貯蓄が増え、足元では家計の余力があることも相まって、消費者は物価高を短期的には受け入れていくだろう。しかし、やはり賃金が増えないとすれば、何らかの消費支出を抑制する必要がある。そうなると、サステナブル意識が高まる中では、必ずしも安くなくても長く使える品質の良い製品を買う、必要なモノだけを買う、中古品やシェアリングサービスを活用するなど、持続可能な社会づくりに貢献できるようなモノの選び方が増えていくのではないか。

一方、リサイクル素材を使った新製品の開発やサプライチェーンの見直しなど、企業にとってサステナビリティを配慮した製品の製造にはコストがかかることも多い。しかし、前稿で見た通り、「価格が多少高くても、環境や社会問題に配慮された製品を買う」「価格が多少高くても、環境や社会問題に取り組む企業の製品を買う」という消費者は1割に満たずに少数派である。よって、サステナビリティを配慮しているからといって割高な製品もまた一般消費者には選ばれにくいだろう。

さじ加減が難しいようだが、企業の知恵が試されるところだ。例えば、循環型ショッピングプラットフォーム「Loop」では、洗剤やシャンプー、ガムといった従来はプラスチックの容器に入れて売られていた製品を、ステンレスやガラスなどの耐久性が高く繰り返し利用しやすい容器に入れて売ることで、製品購入時は容器代がかさみ割高になったとしても、容器を専用装置に返却すると、アプリを通じて容器代がキャッシュバックされ、結果的に消費者の支払う額は従来製品の購入時と同程度になるといった取り組みをしている。つまり、消費者がサステナビリティに向けた取り組みをすることで、必ずしも安くなるわけではないが、決して割高にはならない、そんな方向性もあるだろう。

世界的にサステナビリティに関わる取り組みが加速する中で、消費者の意識や行動も急速に変わる可能性がある。ニッセイ基礎研究所では今後も継続的に分析を実施していく予定である。

(2022年06月08日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1878

経歴

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/27 | 大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/23 | パワーカップルと小学校受験-データで読み解く暮らしの風景 | 久我 尚子 | 研究員の眼 |

| 2025/10/21 | インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/20 | 家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【サステナビリティに関する意識と消費行動(2)-経済的なゆとり、人生の充足感があるほど積極的】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

サステナビリティに関する意識と消費行動(2)-経済的なゆとり、人生の充足感があるほど積極的のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!