- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- 感染拡大収束後の消費行動

2022年02月04日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~オミクロン株による感染拡大収束後、消費者はどのような行動から再開するのか?

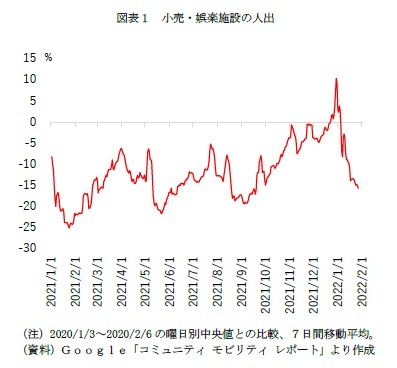

年明け以降、新型コロナウイルスのオミクロン株による感染拡大が猛威を振るい、消費者は巣ごもり生活に逆戻りしている。小売・娯楽施設の人出は、昨年秋から年末にかけて国内で感染者数が抑えられた状況では増加傾向を示していたが、1月に入り、減少傾向に転じている(図表1)。

一方、オミクロン株による感染拡大が先行した欧米では、感染者数はすでにピークアウトしており1、しばらく後に日本も追随する形となるだろう。そうなれば、消費者は外出型の消費行動を再開し始めるだろう。具体的にどのような行動から再開するのかについて参考になるのが、デルタ株の感染拡大が収束した昨年の秋以降の消費行動の動きだ。

一方、オミクロン株による感染拡大が先行した欧米では、感染者数はすでにピークアウトしており1、しばらく後に日本も追随する形となるだろう。そうなれば、消費者は外出型の消費行動を再開し始めるだろう。具体的にどのような行動から再開するのかについて参考になるのが、デルタ株の感染拡大が収束した昨年の秋以降の消費行動の動きだ。ニッセイ基礎研究所では「第7回 新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」2にて、感染状況が改善した時期に再開したことについて尋ねている。本稿ではこのデータを用いて、性年代や職業、感染不安の強さなどの属性別の違いを見ていきたい。

1 Our World in Dataによれば、新規感染者数はイギリスは1月上旬、米国は1月半ば、フランスは1月下旬のピークを示した後、減少傾向にある。

2 調査時期は2021年12月22~28日、調査対象は全国に住む20~74歳の男女、インターネット調査、株式会社マクロミルのモニターを利用、有効回答2,543。

2――全体の状況~外食など感染拡大下ではリスクが高い行動、日常生活に近い行動から再開されるが、「特に無い」も約4割で多い

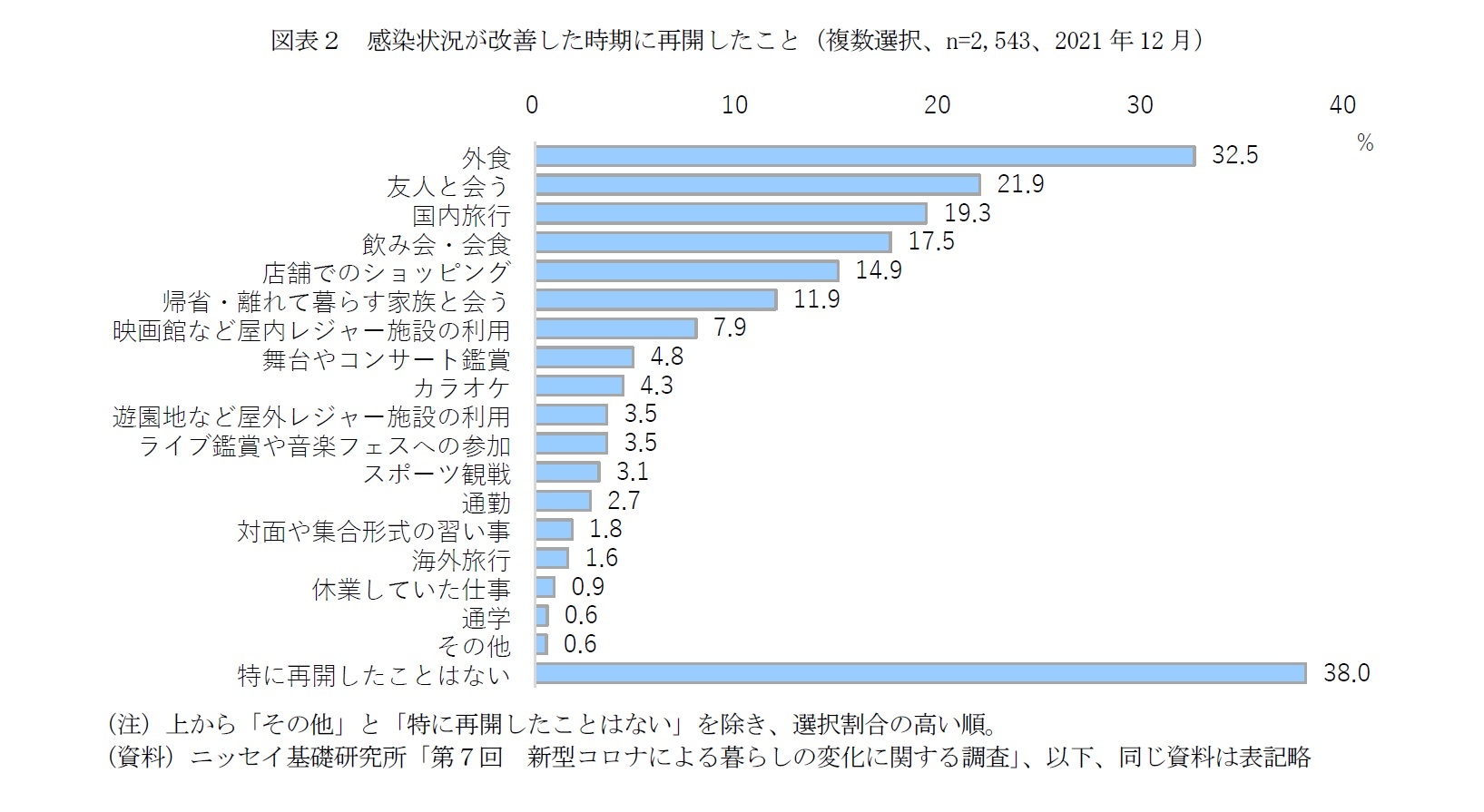

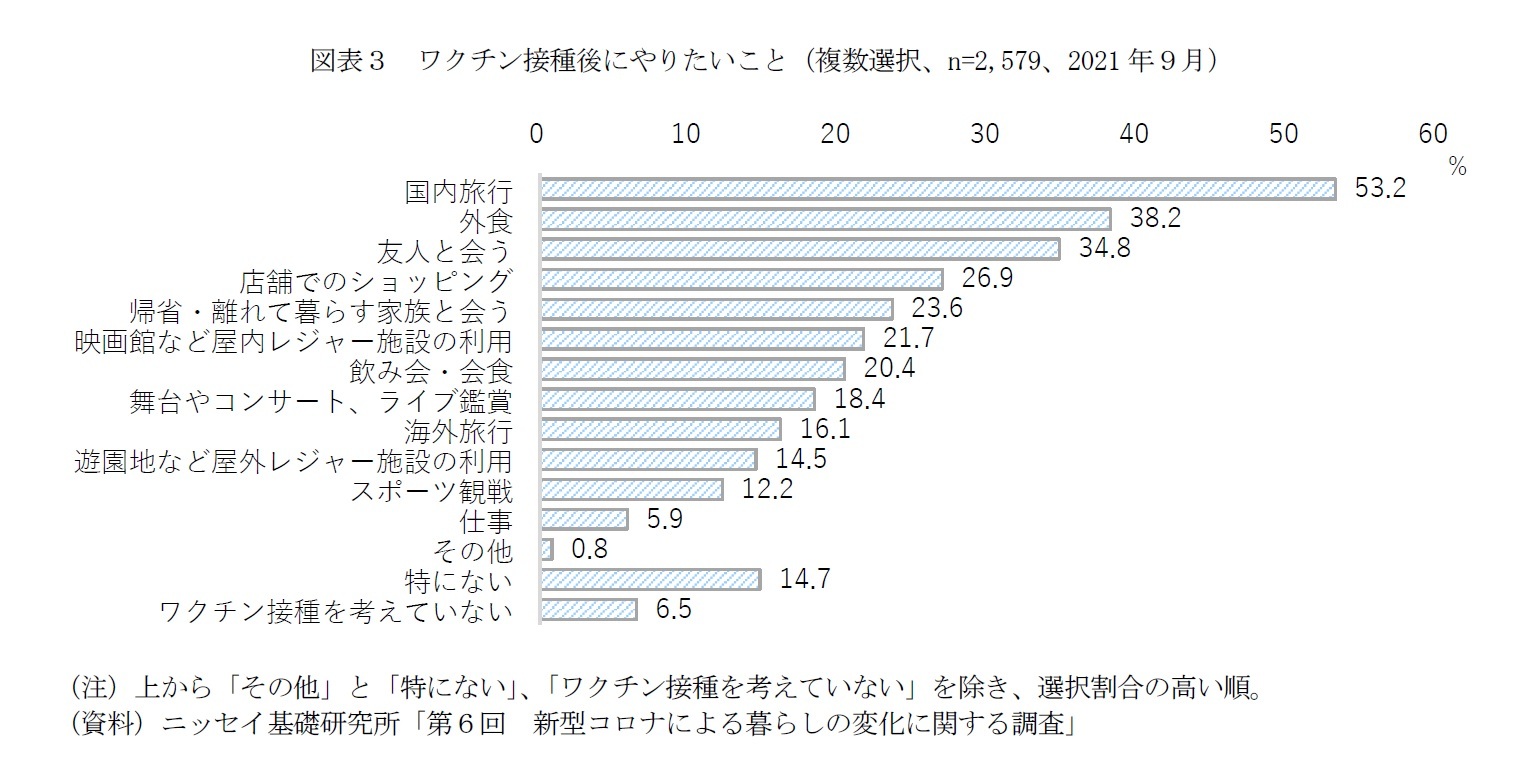

なお、前回の調査(2021年9月)にて、ワクチン接種後にやりたいことをたずねた結果では、圧倒的に多いのは「国内旅行」(53.2%)で過半数を占め、次いで「外食」(38.2%)、「友人と会う」(34.8%)、「店舗でのショッピング」(26.9.%)、「帰省・離れて暮らす家族と会う」(23.6%)、「映画館など屋内レジャー施設の利用」(21.7%)、「飲み会・会食」(20.4%)と続いていた(図表3)。

設問文や選択肢の一部が異なるため厳密な比較はできないが、感染状況が改善した時期に再開したこととワクチン接種後にやりたいことで同一の選択肢を比べると、前者の選択割合は後者と比べて全体的に低下しており、特に「国内旅行」では▲約30%ptの差がひらく。一方、「飲み会・会食」や「外食」では、それぞれ▲5%pt程度以下の低下にとどまる。

つまり、感染状況が改善した時期に再開された消費行動は、消費者が行動制限緩和後に最も希望している行動というよりも、外食や飲み会など感染リスクが高く、感染拡大下では制約の多い行動、また、旅行などの遠距離の移動を伴う行動というよりも、友人と会うことなど日常生活に近い行動であり、全体的に慎重に行動を再開している様子がうかがえる。

また、「特に再開したことはない」(38.0%)は具体的な各種行動の選択割合を超えて多いが、ここには感染状況が改善しても慎重な態度を取り続ける者と、元々コロナ禍において特に行動を自粛していない者の両者が含まれるだろう。

つまり、感染状況が改善した時期に再開された消費行動は、消費者が行動制限緩和後に最も希望している行動というよりも、外食や飲み会など感染リスクが高く、感染拡大下では制約の多い行動、また、旅行などの遠距離の移動を伴う行動というよりも、友人と会うことなど日常生活に近い行動であり、全体的に慎重に行動を再開している様子がうかがえる。

また、「特に再開したことはない」(38.0%)は具体的な各種行動の選択割合を超えて多いが、ここには感染状況が改善しても慎重な態度を取り続ける者と、元々コロナ禍において特に行動を自粛していない者の両者が含まれるだろう。

3――属性別の状況~消費意欲や時間のゆとり、感染不安による自粛傾向の強さなどが行動再開に影響

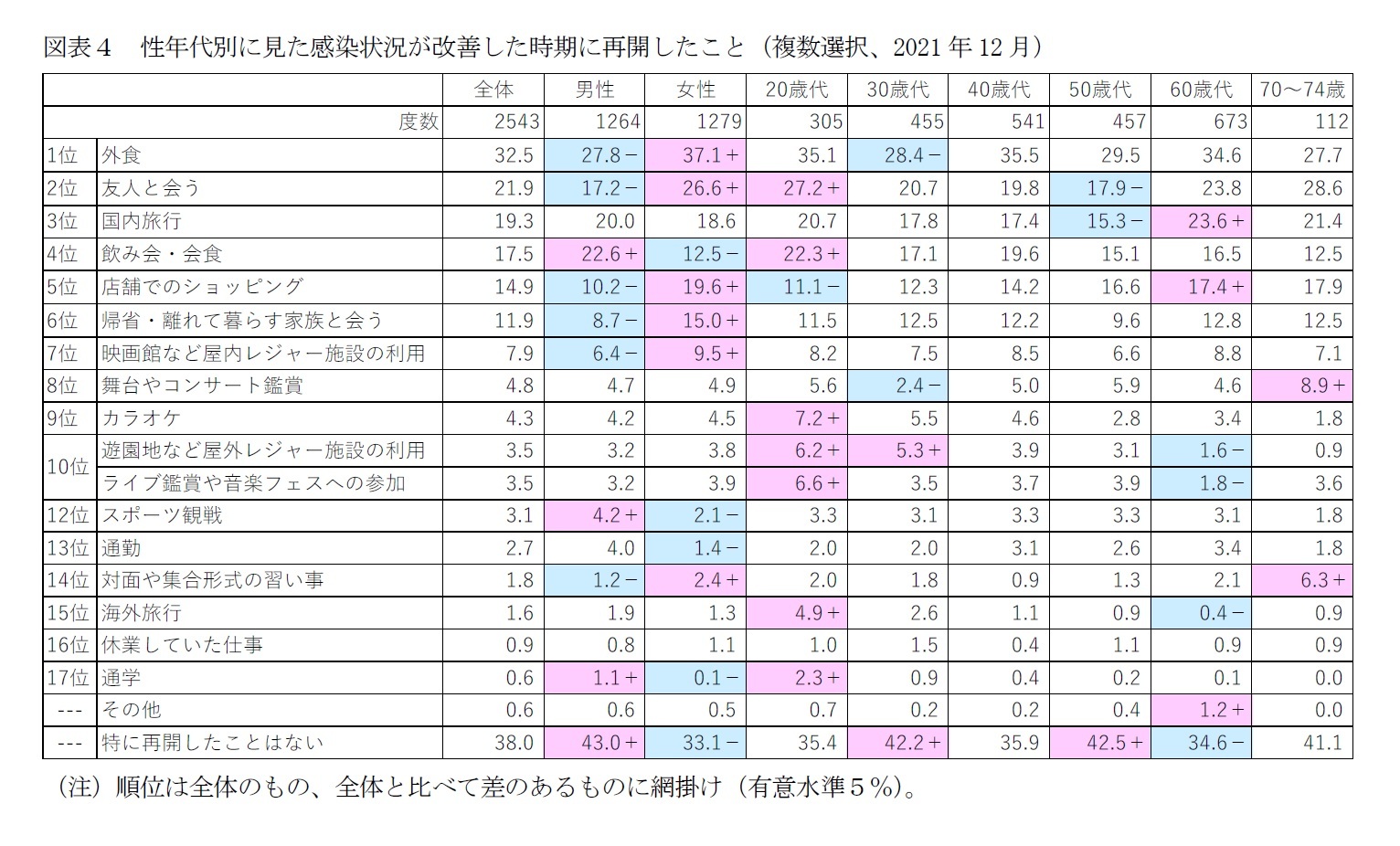

なお、既出レポートにて、ワクチン接種後にやりたいことを属性別に分析した結果3でも同様の傾向が確認されており、「飲み会・会食」や「スポーツ観戦」を除く全ての消費行動で女性が男性を上回る一方、男性では「特にない」が女性を上回っていた。

女性は男性と比べて外食やショッピングなどの幅広い外出型の消費行動の再開に積極的な傾向があるが、これは従来から様々なマーケティング文脈で言われてきた通り、女性の方が消費意欲が旺盛であることも影響しているだろう。一方、男性は飲み会などを除けば女性と比べて消極的だが、消費意欲の違いに加えて、男性では就業率が高いために(男性79.4%、女性54.2%)、時間のゆとりがないことも影響しているだろう。

なお、デルタ株の感染拡大が収束し、全国で緊急事態宣言が解除された10月から調査を実施した12月下旬にかけては、シルバーウィークなどの大型連休を含まず、また、年末年始休暇を控えた時期であったため、就業者や学校に通う子供のいる世帯では旅行等のまとまった時間を取りにくい時期であった。

年代別に見ても順位は全体と同様であり、全ての年代で首位は「外食」である。全体と比べると、20歳代で「友人と会う」や「飲み会・会食」、「カラオケ」、「ライブ鑑賞や音楽フェスへの参加」、「海外旅行」が、20・30歳代で「遊園地など屋外レジャー施設の利用」が、60歳代で「国内旅行」や「店舗でのショッピング」が、70~74歳で「舞台やコンサート鑑賞」や「対面や集合形式の習い事」が多い。なお、「店舗でのショッピング」は高年齢ほど、「カラオケ」や「遊園地など屋外レジャー施設の利用」は若いほど選択割合が高い傾向があるが、これは従来からの利用頻度の違いによるものだろう。

一方、40・50歳代では、「特に再開したことはない」を除けば、全体と比べて特に選択割合の高い項目はない。

つまり、行動制限が緩和されると、若者やシニアで消費行動の再開に積極的な傾向があるが、これは性別の違いでも見た通り、学生も含む若者(学生の割合は全体1.5%に対して20歳代は11.5%)やシニアでは就業率が低く時間のゆとりがあること(就業率は全体66.7%に対して60歳代47.7%、70~74歳20.5%、20~50歳代はいずれも7割台)、また、若者では感染による重篤化リスクが低いことも影響しているだろう。

なお、ワクチン接種後にやりたいことについて年代別に見た結果でも、若者やシニアで外出型の消費行動に積極的な傾向が確認されている。

3 久我尚子「ワクチン接種後にやりたいこと」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レター(2021/7/26)

女性は男性と比べて外食やショッピングなどの幅広い外出型の消費行動の再開に積極的な傾向があるが、これは従来から様々なマーケティング文脈で言われてきた通り、女性の方が消費意欲が旺盛であることも影響しているだろう。一方、男性は飲み会などを除けば女性と比べて消極的だが、消費意欲の違いに加えて、男性では就業率が高いために(男性79.4%、女性54.2%)、時間のゆとりがないことも影響しているだろう。

なお、デルタ株の感染拡大が収束し、全国で緊急事態宣言が解除された10月から調査を実施した12月下旬にかけては、シルバーウィークなどの大型連休を含まず、また、年末年始休暇を控えた時期であったため、就業者や学校に通う子供のいる世帯では旅行等のまとまった時間を取りにくい時期であった。

年代別に見ても順位は全体と同様であり、全ての年代で首位は「外食」である。全体と比べると、20歳代で「友人と会う」や「飲み会・会食」、「カラオケ」、「ライブ鑑賞や音楽フェスへの参加」、「海外旅行」が、20・30歳代で「遊園地など屋外レジャー施設の利用」が、60歳代で「国内旅行」や「店舗でのショッピング」が、70~74歳で「舞台やコンサート鑑賞」や「対面や集合形式の習い事」が多い。なお、「店舗でのショッピング」は高年齢ほど、「カラオケ」や「遊園地など屋外レジャー施設の利用」は若いほど選択割合が高い傾向があるが、これは従来からの利用頻度の違いによるものだろう。

一方、40・50歳代では、「特に再開したことはない」を除けば、全体と比べて特に選択割合の高い項目はない。

つまり、行動制限が緩和されると、若者やシニアで消費行動の再開に積極的な傾向があるが、これは性別の違いでも見た通り、学生も含む若者(学生の割合は全体1.5%に対して20歳代は11.5%)やシニアでは就業率が低く時間のゆとりがあること(就業率は全体66.7%に対して60歳代47.7%、70~74歳20.5%、20~50歳代はいずれも7割台)、また、若者では感染による重篤化リスクが低いことも影響しているだろう。

なお、ワクチン接種後にやりたいことについて年代別に見た結果でも、若者やシニアで外出型の消費行動に積極的な傾向が確認されている。

3 久我尚子「ワクチン接種後にやりたいこと」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レター(2021/7/26)

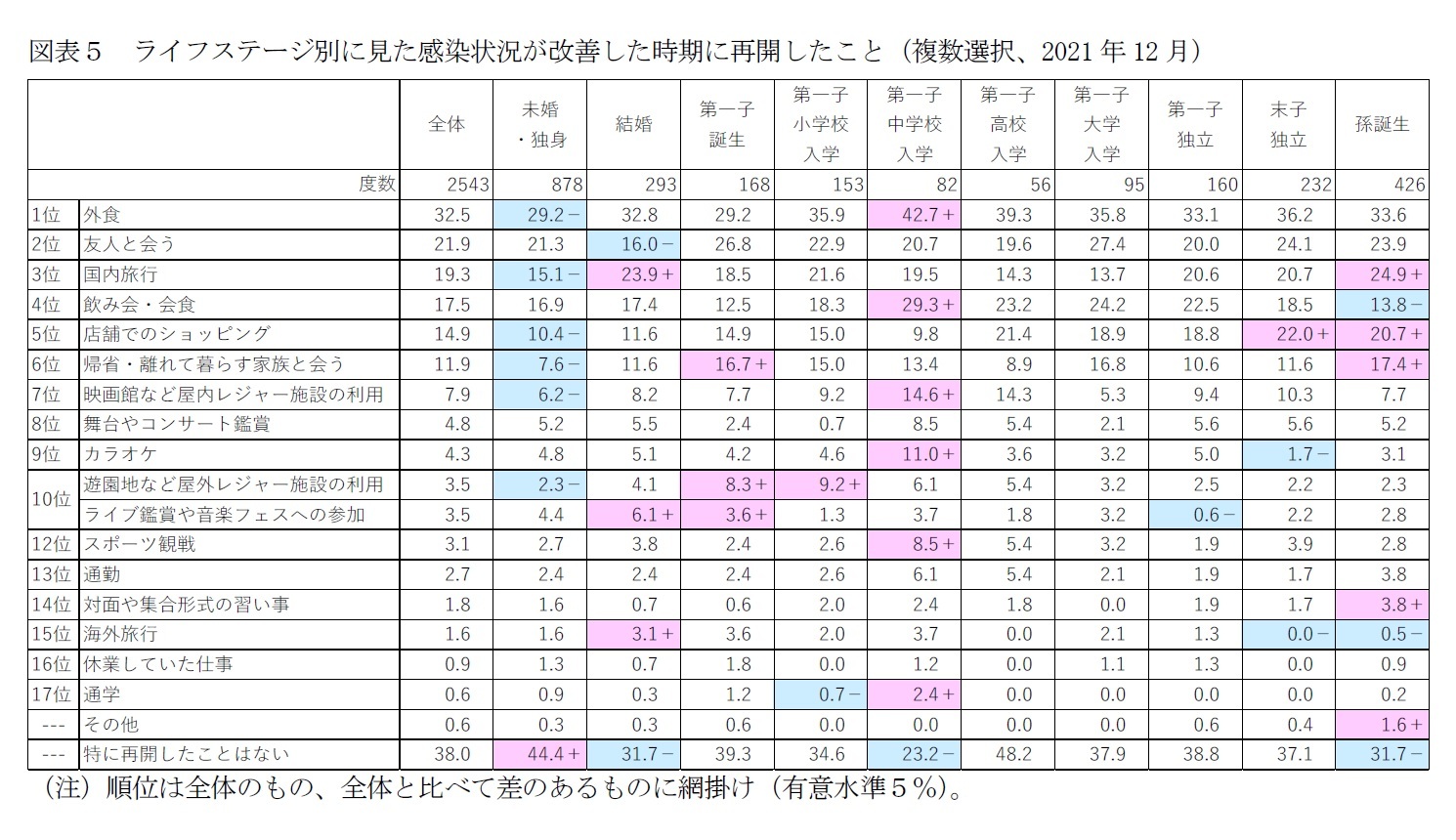

2|ライフステージ別~いずれも首位は外食、子や孫誕生世帯で帰省、子育て世帯でレジャーが多い

ライフステージ別に見ても順位は全体と同様であり、全てのライフステージで首位は「外食」である(図表5)。全体と比べると、年代別と同様の傾向が見られ、例えば、孫誕生と結婚など比較的時間のゆとりのある層で「国内旅行」が、20・30歳代を多く含む結婚と第一子誕生で「ライブ鑑賞や音楽フェスへの参加」が、同様に30歳代を多く含む第一子小学校入学と第一子誕生で「遊園地など屋外レジャー施設の利用」が、シニア層を多く含む末子独立と孫誕生で「店舗でのショッピング」が多い。

年代別では見えにくい傾向としては、第一子誕生と孫誕生で「帰省・離れて暮らす家族と会う」が多い。また、未婚・独身で「特に再開したことはない」が多い。

ライフステージ別に見ても順位は全体と同様であり、全てのライフステージで首位は「外食」である(図表5)。全体と比べると、年代別と同様の傾向が見られ、例えば、孫誕生と結婚など比較的時間のゆとりのある層で「国内旅行」が、20・30歳代を多く含む結婚と第一子誕生で「ライブ鑑賞や音楽フェスへの参加」が、同様に30歳代を多く含む第一子小学校入学と第一子誕生で「遊園地など屋外レジャー施設の利用」が、シニア層を多く含む末子独立と孫誕生で「店舗でのショッピング」が多い。

年代別では見えにくい傾向としては、第一子誕生と孫誕生で「帰省・離れて暮らす家族と会う」が多い。また、未婚・独身で「特に再開したことはない」が多い。

(2022年02月04日「基礎研レター」)

03-3512-1878

経歴

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/27 | 大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/23 | パワーカップルと小学校受験-データで読み解く暮らしの風景 | 久我 尚子 | 研究員の眼 |

| 2025/10/21 | インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/20 | 家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【感染拡大収束後の消費行動】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

感染拡大収束後の消費行動のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!