- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 労働市場 >

- 年代別に見たコロナ禍の行動・意識の特徴~働き方編-若いほどテレワークに積極的な一方、現場業務の負担も

2021年01月19日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――コロナ禍における働き方の変容~年代別の特徴は?

ニッセイ基礎研究所では、全国の男女約2千名に対して「新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」を継続的に実施している。これまで数回に分けて、年代別の主だった変化について報告しているが1、本稿では20~59歳の正規雇用者の働き方の変容に注目する。

足元では感染拡大の第3波が収束せずに、緊急事態宣言が再び発出された地域が拡大している。政府は在宅勤務等の活用によって出勤者数を7割削減するよう要請している。今回の緊急事態宣言が解除された後も、ウイルスとの戦いが完全に終息するまでは、企業では今後も感染状況に合わせて、出社や出張などのリアル行動とテレワークによるデジタル行動の比重を模索する状況が続くのだろう。

本稿で主に扱う調査結果は、感染拡大の第2波が一旦落ち着いた9月末に実施したものであり、現在の状況とは異なるだろう。しかし、今後、第3波が落ち着いた後など、しばらく続くであろうコロナ禍における年代別の働き方の特徴を見る上で一助となるのではないかと考えている。

1 久我尚子「年代別に見たコロナ禍の行動・意識の特徴~買い物手段編」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レター(2020/12/8)など

足元では感染拡大の第3波が収束せずに、緊急事態宣言が再び発出された地域が拡大している。政府は在宅勤務等の活用によって出勤者数を7割削減するよう要請している。今回の緊急事態宣言が解除された後も、ウイルスとの戦いが完全に終息するまでは、企業では今後も感染状況に合わせて、出社や出張などのリアル行動とテレワークによるデジタル行動の比重を模索する状況が続くのだろう。

本稿で主に扱う調査結果は、感染拡大の第2波が一旦落ち着いた9月末に実施したものであり、現在の状況とは異なるだろう。しかし、今後、第3波が落ち着いた後など、しばらく続くであろうコロナ禍における年代別の働き方の特徴を見る上で一助となるのではないかと考えている。

1 久我尚子「年代別に見たコロナ禍の行動・意識の特徴~買い物手段編」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レター(2020/12/8)など

1|全体の状況~経済活動の再開とともに働き方は元に戻ろうとする一方、テレワークも一定程度定着

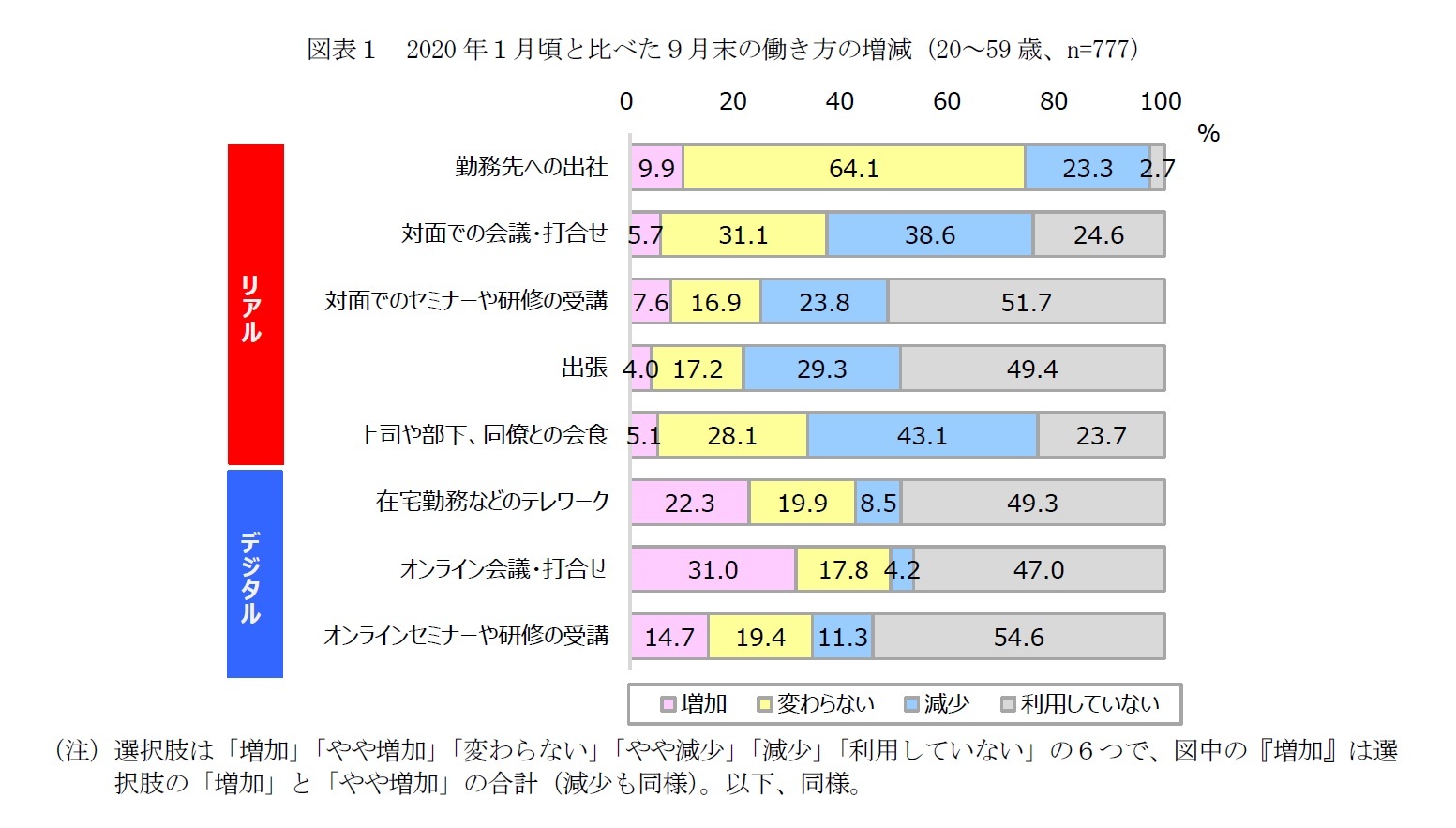

まず、20~59歳全体の正規雇用者の状況を概観する。図表1を見ると、1月頃のビフォーコロナと比べて9月末では、会食や対面での会議・打合せ、出張などのリアル行動では減少が目立つ一方、オンライン会議・打合せや在宅勤務などのテレワークといったデジタル行動では増加が目立つ。なお、勤務先への出社では、減少の割合が増加を上回るものの、変わらないが64.1%を占める。

ところで、デジタル行動では、利用していないが約半数を占めるが、その内訳を見ると、医療・福祉や運輸、小売業など在宅勤務の難しい業種や中小・零細企業等の勤務者が多い2。

なお、6月末(第1回調査)と9月末(第2回調査)を比べると、リアル行動のうち、勤務先への出社では減少の割合が低下している(6月末28.8%→9月末23.3%、▲5.5%pt)。また、会食や出張では減少の割合は低下していないものの、利用していない割合は低下している(会食:32.8%→23.7%、▲9.1%pt、出張:59.5%→49.4%、▲10.1%pt)。

一方、デジタル行動については、在宅勤務などのテレワークでは増加の割合は21.8%→22.3%(+0.5%pt)、オンライン会議・打合せでは30.4%→31.0%(+0.6%pt)へと推移しており、同水準を維持(若干上昇)している。

つまり、コロナ禍において感染拡大の状況が一旦落ち着き、経済活動が再開されるとともに、出社や出張控えが低減されて働き方は徐々に元に戻ろうとする一方で、テレワークも一定程度、定着している様子がうかがえる。

まず、20~59歳全体の正規雇用者の状況を概観する。図表1を見ると、1月頃のビフォーコロナと比べて9月末では、会食や対面での会議・打合せ、出張などのリアル行動では減少が目立つ一方、オンライン会議・打合せや在宅勤務などのテレワークといったデジタル行動では増加が目立つ。なお、勤務先への出社では、減少の割合が増加を上回るものの、変わらないが64.1%を占める。

ところで、デジタル行動では、利用していないが約半数を占めるが、その内訳を見ると、医療・福祉や運輸、小売業など在宅勤務の難しい業種や中小・零細企業等の勤務者が多い2。

なお、6月末(第1回調査)と9月末(第2回調査)を比べると、リアル行動のうち、勤務先への出社では減少の割合が低下している(6月末28.8%→9月末23.3%、▲5.5%pt)。また、会食や出張では減少の割合は低下していないものの、利用していない割合は低下している(会食:32.8%→23.7%、▲9.1%pt、出張:59.5%→49.4%、▲10.1%pt)。

一方、デジタル行動については、在宅勤務などのテレワークでは増加の割合は21.8%→22.3%(+0.5%pt)、オンライン会議・打合せでは30.4%→31.0%(+0.6%pt)へと推移しており、同水準を維持(若干上昇)している。

つまり、コロナ禍において感染拡大の状況が一旦落ち着き、経済活動が再開されるとともに、出社や出張控えが低減されて働き方は徐々に元に戻ろうとする一方で、テレワークも一定程度、定着している様子がうかがえる。

2 20~59歳の正規雇用者のうち医療・福祉業従事者は全体12.2%に対して、利用していない層では17.0%(+4.8%pt)、運輸業・郵便業・卸売業、小売業は全体16.9%に対して、利用していない層では19.1%(+2.2%pt)。従業員規模別が100人未満は全体34.1%に対して、利用していない層は42.4%(+8.3%pt)。

2|年代別の状況~若いほどテレワークに積極的だが、現場業務の負担で出社なども多い

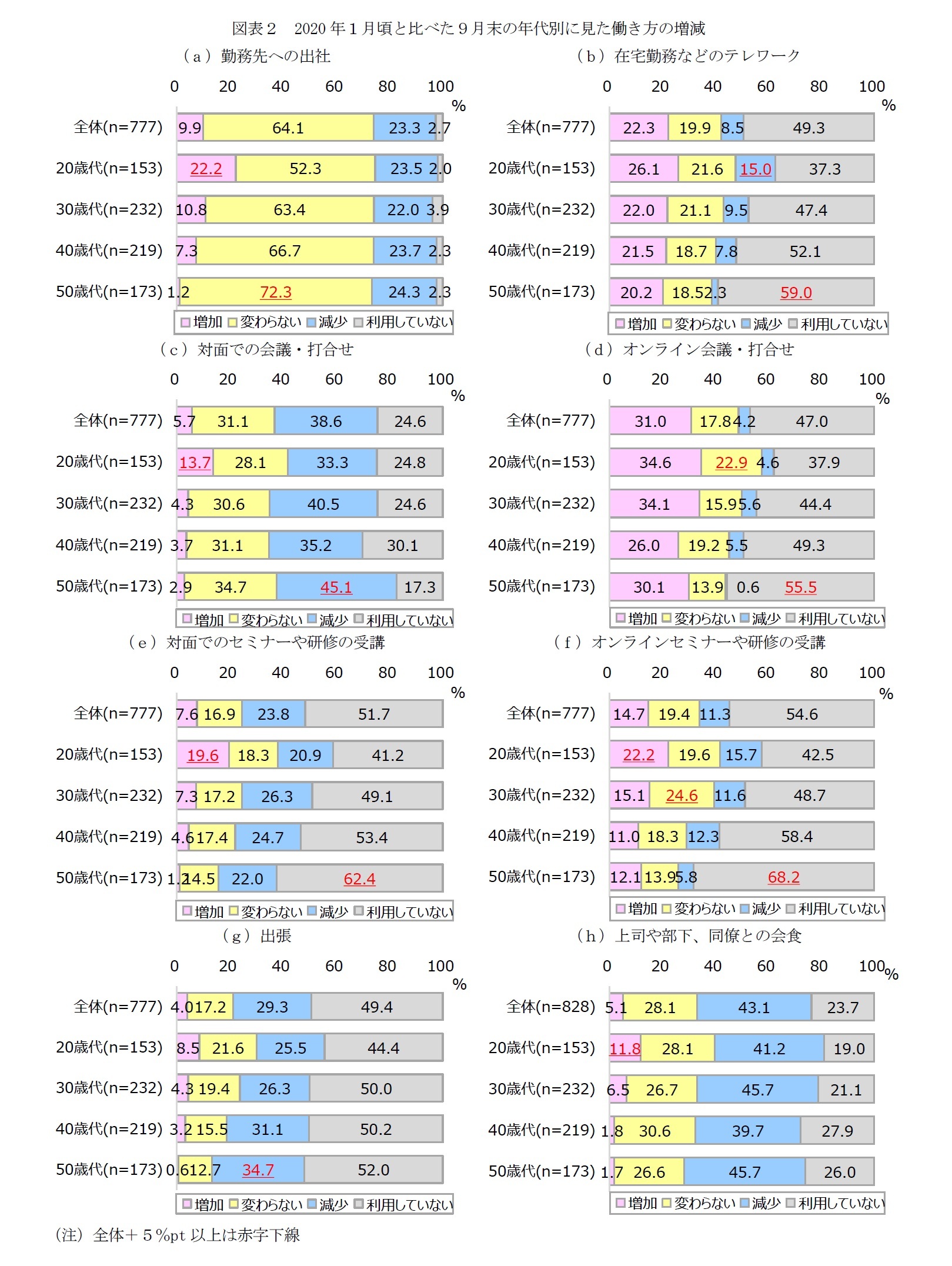

次に、年代別の状況を見ると、勤務先への出社では全ての年代で変わらないが半数以上を占めるが、年齢が高いほど多く、50歳代では7割を超える(図表2(a))。また、在宅勤務などのテレワークやでは年齢が高いほど利用していない割合が高く、50歳代では約6割を占める(図表2(b))。なお、年齢が高いほど増加も少ない。同様の傾向は、オンライン会議・打合せでも見られる(図表2(d))。

ところで、対面やオンラインといった形式によらず、もともとセミナーや研修の受講は自己啓発意欲の高い若い年代で積極的だろうが、その様子はオンラインの方がやや強くあらわれている(図表2(e)・(f))。セミナーや研修を利用している割合(100-利用していない割合)は、オンライン形式では20歳代(57.5%)が50歳代(31.8%)を+25.7%pt上回るが、対面形式では20歳代(58.8%)が50歳代(37.6%)を+21.2%pt上回る。

次に、年代別の状況を見ると、勤務先への出社では全ての年代で変わらないが半数以上を占めるが、年齢が高いほど多く、50歳代では7割を超える(図表2(a))。また、在宅勤務などのテレワークやでは年齢が高いほど利用していない割合が高く、50歳代では約6割を占める(図表2(b))。なお、年齢が高いほど増加も少ない。同様の傾向は、オンライン会議・打合せでも見られる(図表2(d))。

ところで、対面やオンラインといった形式によらず、もともとセミナーや研修の受講は自己啓発意欲の高い若い年代で積極的だろうが、その様子はオンラインの方がやや強くあらわれている(図表2(e)・(f))。セミナーや研修を利用している割合(100-利用していない割合)は、オンライン形式では20歳代(57.5%)が50歳代(31.8%)を+25.7%pt上回るが、対面形式では20歳代(58.8%)が50歳代(37.6%)を+21.2%pt上回る。

よって、テレワークの利用は、デジタルネイティブ世代の多い若者ほど積極的である一方、社会人になってからパソコンなどを学習してきたデジタルイミグラント世代の多い高年齢ほど消極的であると言える。

一方で、若いほど勤務先への出社や対面での会議・打合せで増加が多く(図表2(c))、在宅勤務などのテレワークで減少が多い傾向もあり、テレワークの利用が若者ほど積極的な動きと逆行している部分も見られる。なお、出張でも若いほど増加は多い(図表2(g))。

これらの層の内訳を見ると、20歳代で勤務先への出社が増加した層では建設業や製造業従事者が、在宅勤務などのテレワークが減少した層では建設業従事者が、対面での会議・打合せが増加した層では運輸・郵便業や卸売・小売業、情報通信業が多い傾向がある3。

これらの業種は、もともとテレワーク対応の難しい現場業務が多い。また、現場業務は同業種従事者の中でも管理職の少ない若い年代で担う割合が高いだろう。また、特に建設や工場などの現場では、4・5月の緊急事態宣言発出中に稼働が滞ったことで、再稼働時には業務負荷が一層増したことが予想される。

このほか、在宅勤務が可能な業種であっても企業文化によっては、若いほど就業上の地位が低く、業務における自己裁量の幅が狭いことで、在宅勤務がしにくい雰囲気もあるのかもしれない。

ところで、上司や同僚との会食では、全ての年代で減少が約4割を占める一方、若いほど増加が多いが、これは、若いほど感染による重症化リスクが低いためだろう(図表2(h))。

3 20歳代の正規雇用者で、勤務先への出社が増加した層のうち、建設業従事者は26.1%(全体10.8%に対して+15.3%pt)、製造業従事者は34.8%(全体26.7%、+8.1%pt)。在宅勤務などのテレワークが減少した層のうち、建設業従事者は21.4%(全体10.8%、+10.6%pt)。対面での会議・打合せが増加した層のうち、郵便・運輸業や卸売・小売業従事者は28.6%(全体16.7%、+11.9%pt)、情報通信業従事者は14.3%(全体5.0%、+9.3%pt)。また、従業員規模別が1,000人以上は全体33.3%に対して、増加層は43.5%(+10.2%pt)。

一方で、若いほど勤務先への出社や対面での会議・打合せで増加が多く(図表2(c))、在宅勤務などのテレワークで減少が多い傾向もあり、テレワークの利用が若者ほど積極的な動きと逆行している部分も見られる。なお、出張でも若いほど増加は多い(図表2(g))。

これらの層の内訳を見ると、20歳代で勤務先への出社が増加した層では建設業や製造業従事者が、在宅勤務などのテレワークが減少した層では建設業従事者が、対面での会議・打合せが増加した層では運輸・郵便業や卸売・小売業、情報通信業が多い傾向がある3。

これらの業種は、もともとテレワーク対応の難しい現場業務が多い。また、現場業務は同業種従事者の中でも管理職の少ない若い年代で担う割合が高いだろう。また、特に建設や工場などの現場では、4・5月の緊急事態宣言発出中に稼働が滞ったことで、再稼働時には業務負荷が一層増したことが予想される。

このほか、在宅勤務が可能な業種であっても企業文化によっては、若いほど就業上の地位が低く、業務における自己裁量の幅が狭いことで、在宅勤務がしにくい雰囲気もあるのかもしれない。

ところで、上司や同僚との会食では、全ての年代で減少が約4割を占める一方、若いほど増加が多いが、これは、若いほど感染による重症化リスクが低いためだろう(図表2(h))。

3 20歳代の正規雇用者で、勤務先への出社が増加した層のうち、建設業従事者は26.1%(全体10.8%に対して+15.3%pt)、製造業従事者は34.8%(全体26.7%、+8.1%pt)。在宅勤務などのテレワークが減少した層のうち、建設業従事者は21.4%(全体10.8%、+10.6%pt)。対面での会議・打合せが増加した層のうち、郵便・運輸業や卸売・小売業従事者は28.6%(全体16.7%、+11.9%pt)、情報通信業従事者は14.3%(全体5.0%、+9.3%pt)。また、従業員規模別が1,000人以上は全体33.3%に対して、増加層は43.5%(+10.2%pt)。

2――まとめ~日本社会のデジタル化の進展にはデジタルイミグラント世代の意識改革が必要

日本企業のテレワーク導入率は上昇傾向にあり、2019年で20.1%である。また、2020年4月では、当初、緊急事態宣言が発出された7都府県で53.3%(3月は28.8%で+24.5%pt)、その他の地域で24.3%(3月は14.3%で+10.0%pt)へと急上昇している(総務省「令和2年版情報通信白書」)。

一方で、本稿で見た通り、感染拡大の状況が落ち着くと、出社や出張控えが低減され、元通りの働き方に戻ろうとする動きも見られ、テレワークの利用には年代による温度差が見られた。

コロナ禍がなくとも、近年、社会情勢や消費行動が目まぐるしく変容する中で、企業活動のデジタル化は急務だ。しかし、組織で意思決定を担う経営者や管理職層の大多数は、テレワークにも消極的なデジタルイミグラント世代が多い。周回遅れとも言われる日本社会のデジタル対応を進めるには、社会を牽引する世代の意識改革が必要だ。

今後、本稿に続き、コロナ禍で在宅勤務などのテレワークが増えたことで生じる不安や期待についても、年代別に分析する予定である。

一方で、本稿で見た通り、感染拡大の状況が落ち着くと、出社や出張控えが低減され、元通りの働き方に戻ろうとする動きも見られ、テレワークの利用には年代による温度差が見られた。

コロナ禍がなくとも、近年、社会情勢や消費行動が目まぐるしく変容する中で、企業活動のデジタル化は急務だ。しかし、組織で意思決定を担う経営者や管理職層の大多数は、テレワークにも消極的なデジタルイミグラント世代が多い。周回遅れとも言われる日本社会のデジタル対応を進めるには、社会を牽引する世代の意識改革が必要だ。

今後、本稿に続き、コロナ禍で在宅勤務などのテレワークが増えたことで生じる不安や期待についても、年代別に分析する予定である。

(2021年01月19日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- 2020-2022年度特別調査:新型コロナによる暮らしの変化に関する調査

- 年代別に見たコロナ禍の行動・意識の特徴~買い物手段編-全年代でデジタル利用増、高年齢ほどリアル店舗の利用控え、若者の一部は働き方変容でリアル店舗利用増も

- 年代別に見たコロナ禍の行動・意識の特徴~食生活編-若いほど外食再開の一方でオンライン飲み会にも積極的、共働き・子育て世帯で中食需要増

- 年代別に見たコロナ禍の行動・意識の特徴~移動手段編~公共交通機関の回避傾向が強い60歳代、パーソナルな移動手段へのシフトも少なく~

- 年代別に見たコロナ禍の行動・意識の特徴~不安・心理編~偏見への不安は高年齢で強い傾向。従来の消費行動への欲求は全年代に広がる~

- 2020年度特別調査 「第1回 新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」 調査結果概要

- 2020年度特別調査 「第2回 新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」 調査結果概要

03-3512-1878

経歴

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/04 | パワーカップル世帯の動向(2)家庭と働き方~DINKS・子育て・ポスト子育て、制度と夫婦協働が支える | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/27 | 大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/23 | パワーカップルと小学校受験-データで読み解く暮らしの風景 | 久我 尚子 | 研究員の眼 |

| 2025/10/21 | インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

数字の「26」に関わる各種の話題-26という数字で思い浮かべる例は少ないと思われるが- -

2025年11月04日

ユーロ圏消費者物価(25年10月)-2%目標に沿った推移が継続 -

2025年11月04日

米国個人年金販売額は2025年上半期も過去最高記録を更新-但し保有残高純増は別の課題- -

2025年11月04日

パワーカップル世帯の動向(2)家庭と働き方~DINKS・子育て・ポスト子育て、制度と夫婦協働が支える -

2025年11月04日

「ブルー寄付」という選択肢-個人の寄付が果たす、資金流入の突破口

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【年代別に見たコロナ禍の行動・意識の特徴~働き方編-若いほどテレワークに積極的な一方、現場業務の負担も 】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

年代別に見たコロナ禍の行動・意識の特徴~働き方編-若いほどテレワークに積極的な一方、現場業務の負担も のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!