- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- Z世代の情報処理と消費行動(7)-「ウチら」と「わたし」の消費文化論(1)

2020年03月23日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――若者の消費行動における決定要因

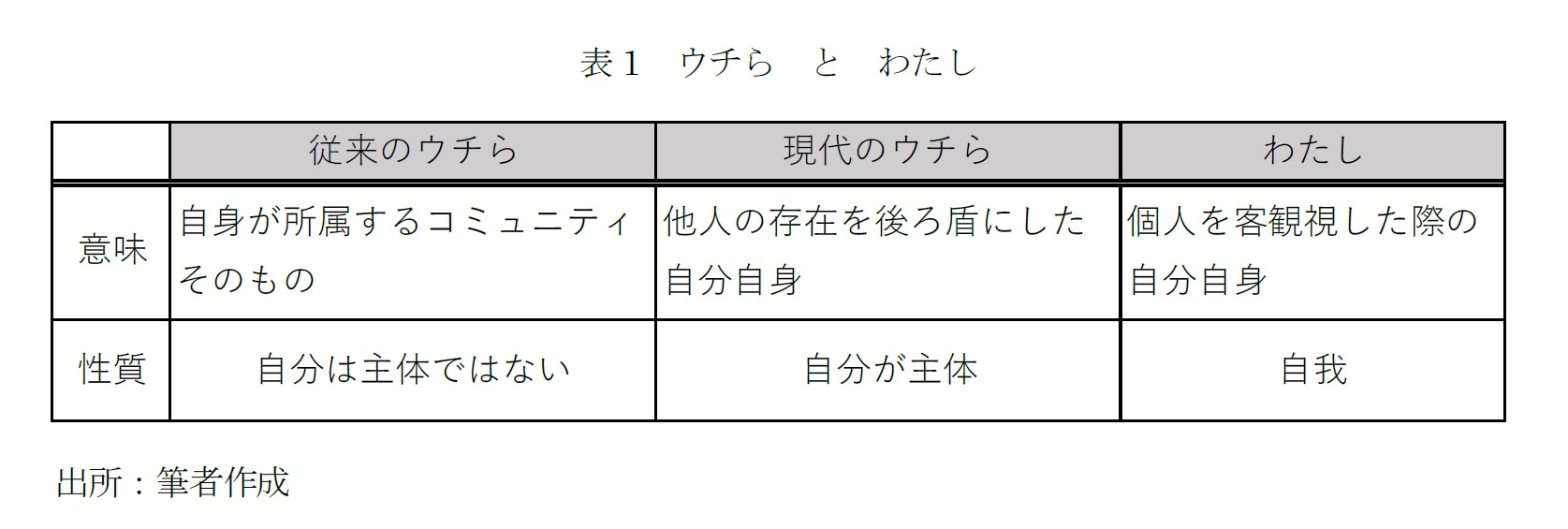

前回のレポートで、若者が自身を指す際に複数系である「ウチら」という言葉を使用する背景について考察した。そこから表1でまとめた通り、若者は「ウチら」という主語を、「自身が所属するコミュニティそのものを指し、個人とは乖離した主格を持つ集合体である従来のウチら」と、「趣味などで繋がる人間関係(クラスタ)によって自身のアイデンティティを補完し合うという相互作用から、主格である自分自身に自身のアイデンティティの後ろ盾となる他人の存在を含めて複数形である「ら」を用いる現代のウチら」とで使い分けていると論じた。また、それぞれのコミュニティやクラスタで使い分けている顔(アイデンティティ)の集合が個人であり、その状態を客観視しているのが「わたし」であると筆者は考えている。

このことから筆者は、若者は意思決定プロセスにおいて、その行動がどの自分に寄与するのか省みながら決定していると考えた。言い換えると若者の消費行動における決定要因は、消費が寄与する対象が「ウチら」か「わたし」かで、異なるのである。

2――「ウチらの消費」「わたしの消費」

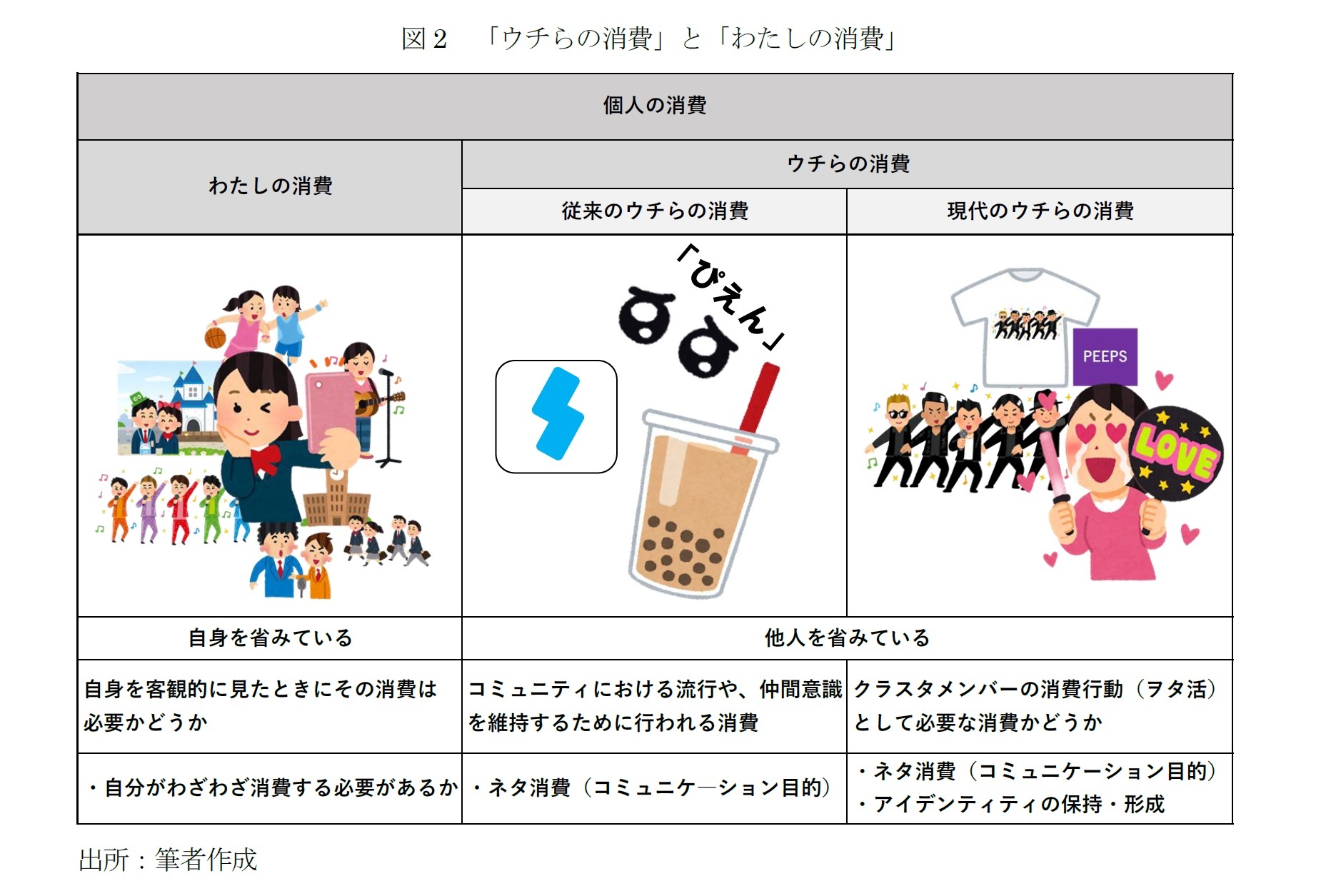

では、「ウチら」、「わたし」それぞれの消費における決定要因について考えてみたいと思う。まず、「ウチらの消費」であるが、ウチらという言葉の使われ方が2種類あるのと同様に、消費においてもそれぞれ分類できる。まず「従来のウチら」の消費であるが、これは主に実社会における人間関係によって促される消費である。従来のウチらは、実社会における自身が所属するコミュニティを指し、若者においてはクラスメイトや部活の仲間、仲のいい友達があてはまるだろう。従来のウチらが促す消費は主にコミュニティ内でのコミュニケーションを円滑にする作用を持っており、ネタ消費としての側面が強い。例えば、クラスの中で流行っているものを真似して消費したり、話題性のある商品を購買するなど、話のネタ(コミュニケーション要素)を期待して消費している。

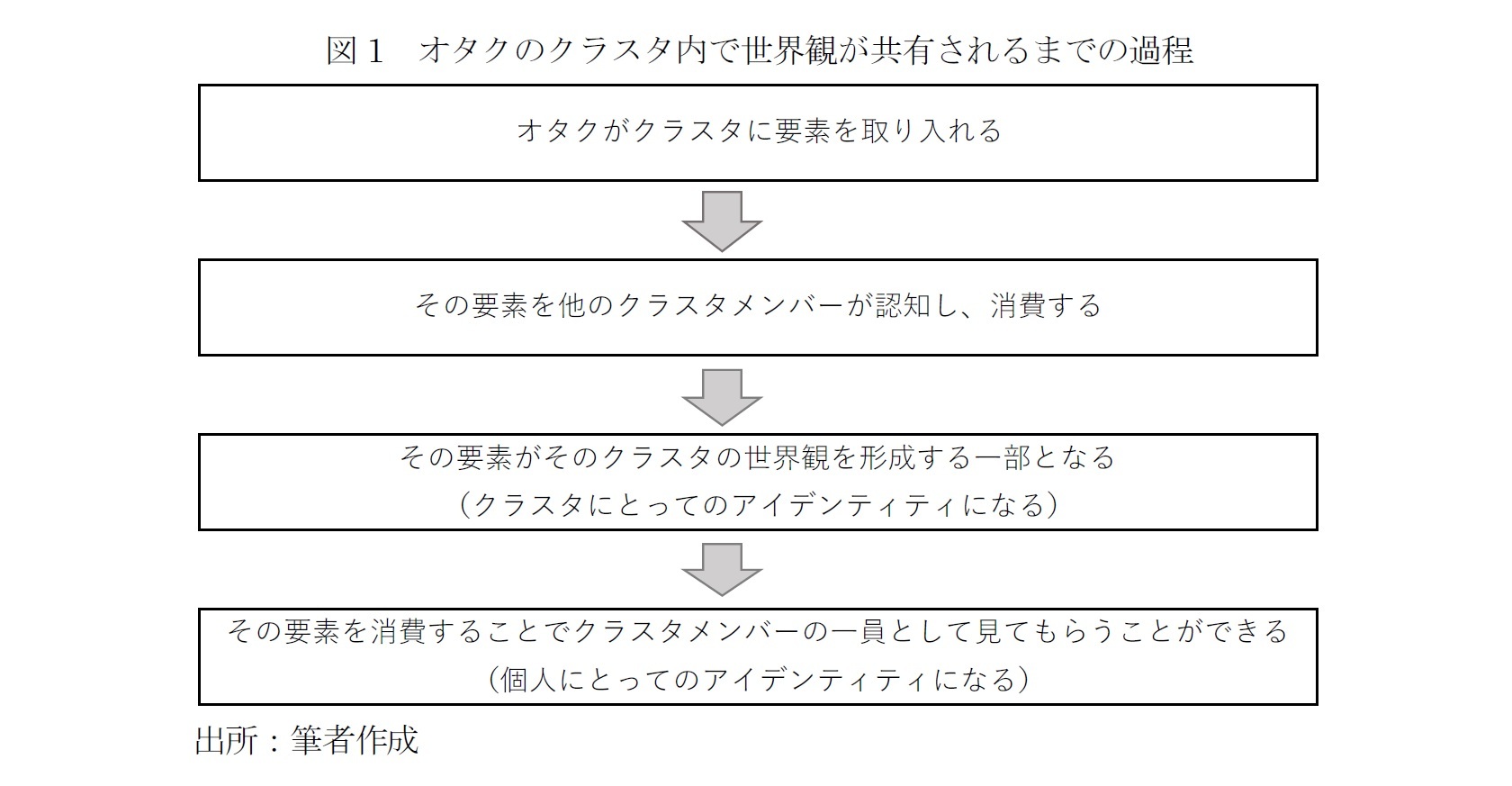

次に「現代のウチらの消費」であるが、クラスタ内(例えばオタク仲間)において、他のクラスタメンバーの消費行動によって促される消費である。前回のレポートで論じた通り、クラスタ内の世界観は、クラスタメンバーの消費によって成立し、成立した世界観を各々が消費することで、自身のアイデンティティの形成に繋がるのである(図1)。言い換えると、自身のアイデンティティは、他のクラスタメンバーによって成立するのである1。

次に「現代のウチらの消費」であるが、クラスタ内(例えばオタク仲間)において、他のクラスタメンバーの消費行動によって促される消費である。前回のレポートで論じた通り、クラスタ内の世界観は、クラスタメンバーの消費によって成立し、成立した世界観を各々が消費することで、自身のアイデンティティの形成に繋がるのである(図1)。言い換えると、自身のアイデンティティは、他のクラスタメンバーによって成立するのである1。

このような関係から、自身が身を置くクラスタの他のメンバーを省みながら消費を行っている。クラスタ内でのトレンドやクラスタメンバーが共有する共通の世界観(アイデンティティ)を消費することで、自身のオタクとしてのアイデンティティを形成したり、仲間意識を持つことが消費の目的にある。また、「従来のウチら」の消費と同様に、クラスタ内でも話題性のためにネタ消費が行われている。

最後に「わたしの消費」である。自分(個人)は、趣味や興味に基づくクラスタに身を置いており、それがアイデンティティとなる。また、学校や部活など実社会におけるコミュニティにも所属しており、クラスタ、コミュニティそれぞれの場で異なるアイデンティティ(顔)を持っている。そういったアイデンティティの集合体が個人であり、それらを客観的に見た時の自分自身を若者は「わたし」と呼んでいる。様々な趣味や所属するものがある中で、支出できる金額は限られている。「ウチらの消費」は流行やアイデンティティといった他人を省みた側面が強いため、購買の意思決定も他人の存在を意識して行われるが、本来、趣味は自身の自己満足として楽しむものであり、他人を省みないで消費されることが普通である。例えば、「あのアーティストのライブグッズが欲しい、でもこのグループの新作のCDも欲しい」といったように、純粋な物欲から生まれる個人の消費欲求は、購買の意思決定において、その決定のイニシアチブは自分自身にある。そのため、支出の分配をする際に、どのアイデンティティに比重を置くのか自身を客観視する必要がある。

また、廣瀨(2019)2で若者の消費離れについて取り上げ、特にZ世代は、彼ら以前の世代とは異なり、先輩や上司が勧めたという理由が購買の意思決定に影響を与えないと論じた。この背景には、前回のレポートで、女子大生は一人当たり平均5.1個のジャンルにおいてオタク的資質を持ち合わせていたという調査結果を挙げた通り、個人一人当たりの消費対象が多く、勧められた興味のないものに対してわざわざ支出する価値を見出せないからである。併せて、廣瀨(2020a)3で述べたように、「コト消費」を中心としたSNS投稿が主流になった現代において、誰かの投稿が一種の「疑似体験」となっており、その消費をわざわざ自分がする必要があるのかと、考えるようになった世代でもある。このことから、「わたしの消費」は、自身の支出先の分配を行うために自身を客観視するという側面とわざわざ自分がその消費を行う必要があるのか客観視する2つの側面があると筆者は考えている。

最後に「わたしの消費」である。自分(個人)は、趣味や興味に基づくクラスタに身を置いており、それがアイデンティティとなる。また、学校や部活など実社会におけるコミュニティにも所属しており、クラスタ、コミュニティそれぞれの場で異なるアイデンティティ(顔)を持っている。そういったアイデンティティの集合体が個人であり、それらを客観的に見た時の自分自身を若者は「わたし」と呼んでいる。様々な趣味や所属するものがある中で、支出できる金額は限られている。「ウチらの消費」は流行やアイデンティティといった他人を省みた側面が強いため、購買の意思決定も他人の存在を意識して行われるが、本来、趣味は自身の自己満足として楽しむものであり、他人を省みないで消費されることが普通である。例えば、「あのアーティストのライブグッズが欲しい、でもこのグループの新作のCDも欲しい」といったように、純粋な物欲から生まれる個人の消費欲求は、購買の意思決定において、その決定のイニシアチブは自分自身にある。そのため、支出の分配をする際に、どのアイデンティティに比重を置くのか自身を客観視する必要がある。

また、廣瀨(2019)2で若者の消費離れについて取り上げ、特にZ世代は、彼ら以前の世代とは異なり、先輩や上司が勧めたという理由が購買の意思決定に影響を与えないと論じた。この背景には、前回のレポートで、女子大生は一人当たり平均5.1個のジャンルにおいてオタク的資質を持ち合わせていたという調査結果を挙げた通り、個人一人当たりの消費対象が多く、勧められた興味のないものに対してわざわざ支出する価値を見出せないからである。併せて、廣瀨(2020a)3で述べたように、「コト消費」を中心としたSNS投稿が主流になった現代において、誰かの投稿が一種の「疑似体験」となっており、その消費をわざわざ自分がする必要があるのかと、考えるようになった世代でもある。このことから、「わたしの消費」は、自身の支出先の分配を行うために自身を客観視するという側面とわざわざ自分がその消費を行う必要があるのか客観視する2つの側面があると筆者は考えている。

ここまでを整理したものが図2である。まず、「わたしの消費」は自身を省みた消費行動で、その消費行動が自身に寄与する度合を客観視しながら購買の意思決定をしている。次に「ウチらの消費」は他人を省みた消費行動で、コミュニケーション目的のネタ消費と同調意識や帰属意識を充足するためのアイデンティティを保持、形成することを目的とした消費に分けることができる。

1 廣瀨涼(2020b)「Z世代の情報処理と消費行動(6)「ウチら」と「わたし」」『基礎研レター(2020/03/09)』

2 廣瀨涼(2019)「現代消費文化を斬る-「今時の若いもんはなぜ消費しないのか」という問いに対する試論」『基礎研レポート(2019/09/17)』

3 廣瀨涼(2020a)「Z世代の情報処理と消費行動(2)-Z世代と4つの市場変化」『基礎研レター(2020/02/06)』

1 廣瀨涼(2020b)「Z世代の情報処理と消費行動(6)「ウチら」と「わたし」」『基礎研レター(2020/03/09)』

2 廣瀨涼(2019)「現代消費文化を斬る-「今時の若いもんはなぜ消費しないのか」という問いに対する試論」『基礎研レポート(2019/09/17)』

3 廣瀨涼(2020a)「Z世代の情報処理と消費行動(2)-Z世代と4つの市場変化」『基礎研レター(2020/02/06)』

3――若者のブランドに対する考え方

ここまで、若者の消費行動における意思決定要因について論じてきた。ここからは、現代消費のメインストリームであるブランド消費や流行に着目して、Z世代の消費について考えてみたいと思う。高級バッグや車など我々の生活にはブランドが溢れている。そもそもブランドとは上流層が消費していた高級品を中流層が消費し、上流層として見てもらうという“ステータス”を得ることが始まりであった。これを消費文化論では、「顕示的消費」と呼び、ブランド消費から得られるステータスを見せつけることが消費の動機になっている。例えばメルセデスベンツが高級車としてのイメージを持たれているのは、「ベンツは高級車でお金持ちが乗るもの」という、ステータスとしての意味が社会的に浸透し、消費者が共有することで成立するのである。このような背景から、Z世代以前の消費者は、モノを購入することで物質的な豊かさを実感したり(70年代)、流行やブランド品で他人と差別化しようとしたり(80年代)するなど、所有に重きを置いて物品が購入されていた。しかし、モノより「コト消費」や「トキ消費」といった消費に対して精神的な豊かさを求めるようなった現代において、所有することにお金を費やすことがステータスとなる価値観が薄れ、モノを所有する意義を見出しづらくなった。

4――なぜ、ブランド物の紙袋を持ち歩くのか

その結果例えば、ブランド消費の代表である「高級ブランドバッグ」を持っているということだけでは、自身の承認欲求を満たすことができなくなっている。実際に高級ブランドバッグはレンタルやサブスクリプション等でわざわざ自身が購入しなくても使用することが可能になった。また、フリマアプリやオークションサイトでは、高級ブランド品が正規価格よりも安く取引されており、ただカバンを持っているだけでは“ステータス”としての価値が下がっているのである。この現象に反して、面白い消費行動がみられるようになった。最近はずいぶん数は減ったが、街でブランド物の紙袋を持ち歩いている人を見たことないだろうか。この紙袋は「ショッパー」と呼ばれており、通常ブランド商品を買った際にその商品を入れるための手提げ袋としてもらうものである。しかし、明らかに今購入したわけでもないのに、会社や学校にショッパーを持って通勤通学をしている人をここ数年見かけるようになった。筆者が2018年に新橋、新宿、原宿、渋谷の四か所でショッパーを日常使いとして使用している女性を対象に行ったインタビュー調査4では、対象50人中38人がショッパーにお弁当を入れて使用していた。使用理由を聞くと「丈夫で汚れても捨てることができるから」という回答が多かった一方で、「そのブランドを買ったことがあるということを見せることができるから」という回答も多かった。前述した通り、現代において高級ブランドバッグを持つということ自体は敷居が下がっている。そのため、購入した人しか持つことができないショッパーを使用することで、実態はどうであれ、そのブランドをよく購入しているということを見せることができるわけである。また、女子高生の回答には、「ブランド物をたくさん買うことはできないけど、ショッパーはフリマアプリで購入できるから、それを学校に持って行って、いろいろなブランドを持っているって思わせることができる。」というものもあった。いわばバッグそのものではなく購買経験による顕示的消費をしているわけである。

4 実施期間2018年10月25日~10月30日、サンプル50人(16~45歳女性)

4 実施期間2018年10月25日~10月30日、サンプル50人(16~45歳女性)

5――Z世代のブランド消費に対する5つの側面

消費文化の変遷やショッパーの例からみても、現代のブランドに対する意識は変化しており、特にZ世代のブランド消費に対する意識は特徴的である。もちろん、従来の消費文化同様に、Z世代においてもブランド消費による「ステータス」を誇示することを目的とした顕示的消費は行われているのは確かであるが、それとは別に筆者はZ世代のブランド消費には以下の5つの側面があると考えている。

(1) 「ウチら」にとっての意味がブランドに求められる

(2) なにかをするから欲しくなる。それを用いて何をするのかが大事。

(3) ブランド消費は自己満足

(4) ブランドに対する憧れの源泉がより身近な対象に

(5) ブランドよりもテイスト

次回はこの5つに焦点を当て若者のブランド消費に対するスタンスを考えてみたいと思う。

(2020年03月23日「基礎研レター」)

03-3512-1776

経歴

- 【経歴】

2019年 大学院博士課程を経て、

ニッセイ基礎研究所入社

・公益社団法人日本マーケティング協会 第17回マーケティング大賞 選考委員

・令和6年度 東京都生活文化スポーツ局都民安全推進部若年支援課広報関連審査委員

【加入団体等】

・経済社会学会

・コンテンツ文化史学会

・余暇ツーリズム学会

・コンテンツ教育学会

・総合観光学会

廣瀬 涼のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/21 | 選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

| 2025/10/17 | 選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

| 2025/09/25 | 情報・幸福・消費──SNS社会の欲望の三角形-欲望について考える(1) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

| 2025/09/12 | 「イマーシブ」の消費文化論-今日もまたエンタメの話でも。(第7話) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年11月04日

数字の「26」に関わる各種の話題-26という数字で思い浮かべる例は少ないと思われるが- -

2025年11月04日

ユーロ圏消費者物価(25年10月)-2%目標に沿った推移が継続 -

2025年11月04日

米国個人年金販売額は2025年上半期も過去最高記録を更新-但し保有残高純増は別の課題- -

2025年11月04日

パワーカップル世帯の動向(2)家庭と働き方~DINKS・子育て・ポスト子育て、制度と夫婦協働が支える -

2025年11月04日

「ブルー寄付」という選択肢-個人の寄付が果たす、資金流入の突破口

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【Z世代の情報処理と消費行動(7)-「ウチら」と「わたし」の消費文化論(1) 】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

Z世代の情報処理と消費行動(7)-「ウチら」と「わたし」の消費文化論(1) のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!