- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 資産運用・資産形成 >

- 株式 >

- なぜPERの逆効果が続いているのか~背景に自己資本比率が関係している可能性~

2020年02月27日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――PERによる銘柄選択が逆効果に

PERは最も代表的な株価指標の1つであり、一般的には利益に対して株価が割安な低PER銘柄は割高な高PER銘柄と比べて高いパフォーマンスが期待できるとされている。ただ、日本の株式市場で単純な低PER銘柄投資がうまくいかなくなってきている。

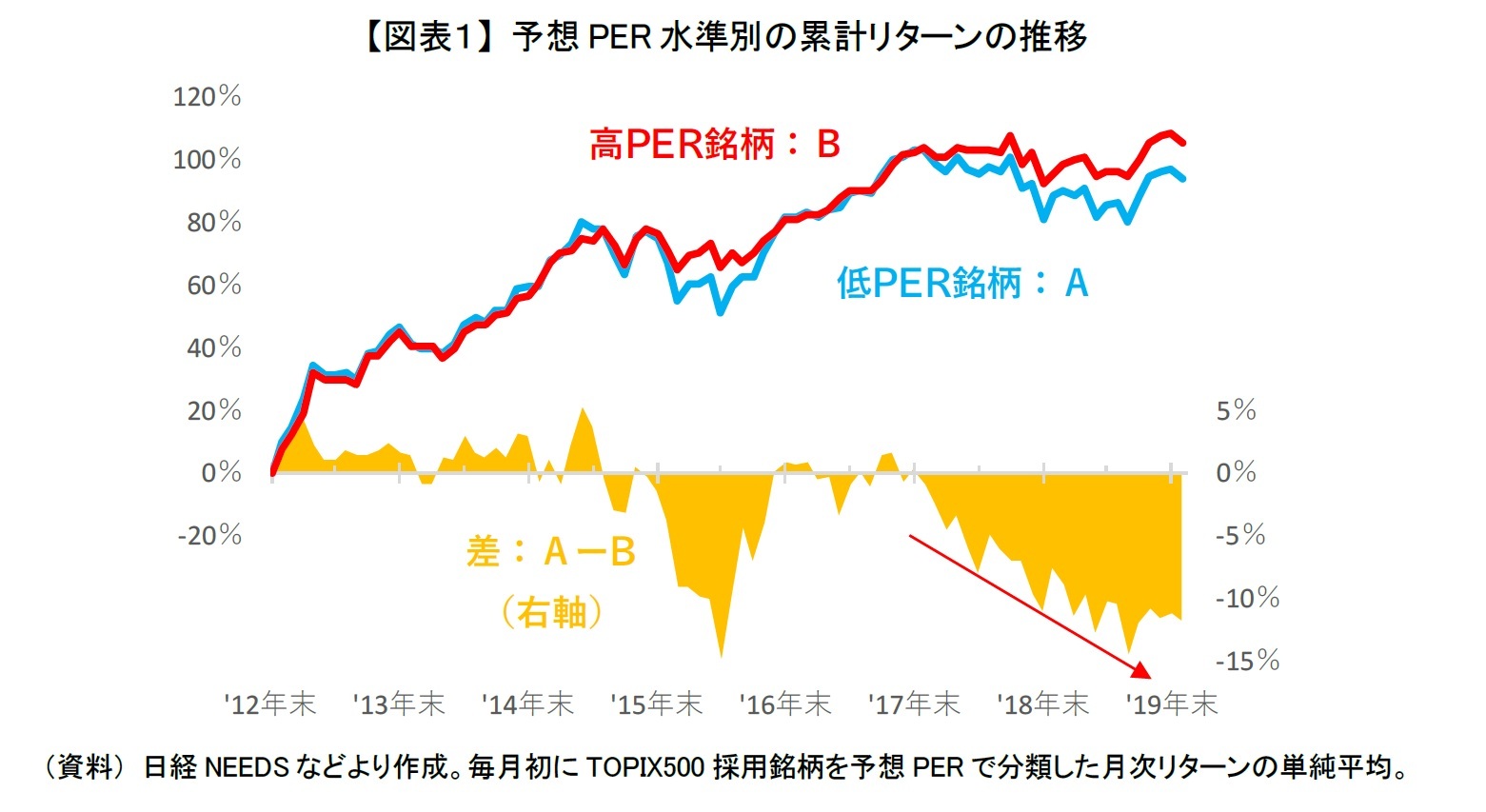

TOPIX500採用銘柄を毎月初に予想PERが中央値以下の銘柄は低PER銘柄(青線)、中央値より大きい銘柄は高PER銘柄(赤線)と銘柄数が同じになるように2つに分けて、それぞれのパフォーマンスと その差(面グラフ)をみる【図表1】。アベノミクス相場が始まった2013年から2017年にかけて、明確な差がなく低PER銘柄と高PER銘柄とでパフォーマンスに明確な違いがなかった。それが2018年以降は、低PER銘柄が高PER銘柄のパフォーマンスに劣後しており、PERによる銘柄選択が足元では逆効果になる展開が続いていることが分かる。

TOPIX500採用銘柄を毎月初に予想PERが中央値以下の銘柄は低PER銘柄(青線)、中央値より大きい銘柄は高PER銘柄(赤線)と銘柄数が同じになるように2つに分けて、それぞれのパフォーマンスと その差(面グラフ)をみる【図表1】。アベノミクス相場が始まった2013年から2017年にかけて、明確な差がなく低PER銘柄と高PER銘柄とでパフォーマンスに明確な違いがなかった。それが2018年以降は、低PER銘柄が高PER銘柄のパフォーマンスに劣後しており、PERによる銘柄選択が足元では逆効果になる展開が続いていることが分かる。

2――背景には自己資本比率が

このように日本の株式市場でPERによる銘柄選択が有効でないだけでなく、逆効果が続いている背景には、自己資本比率が関係しているかもしれない。

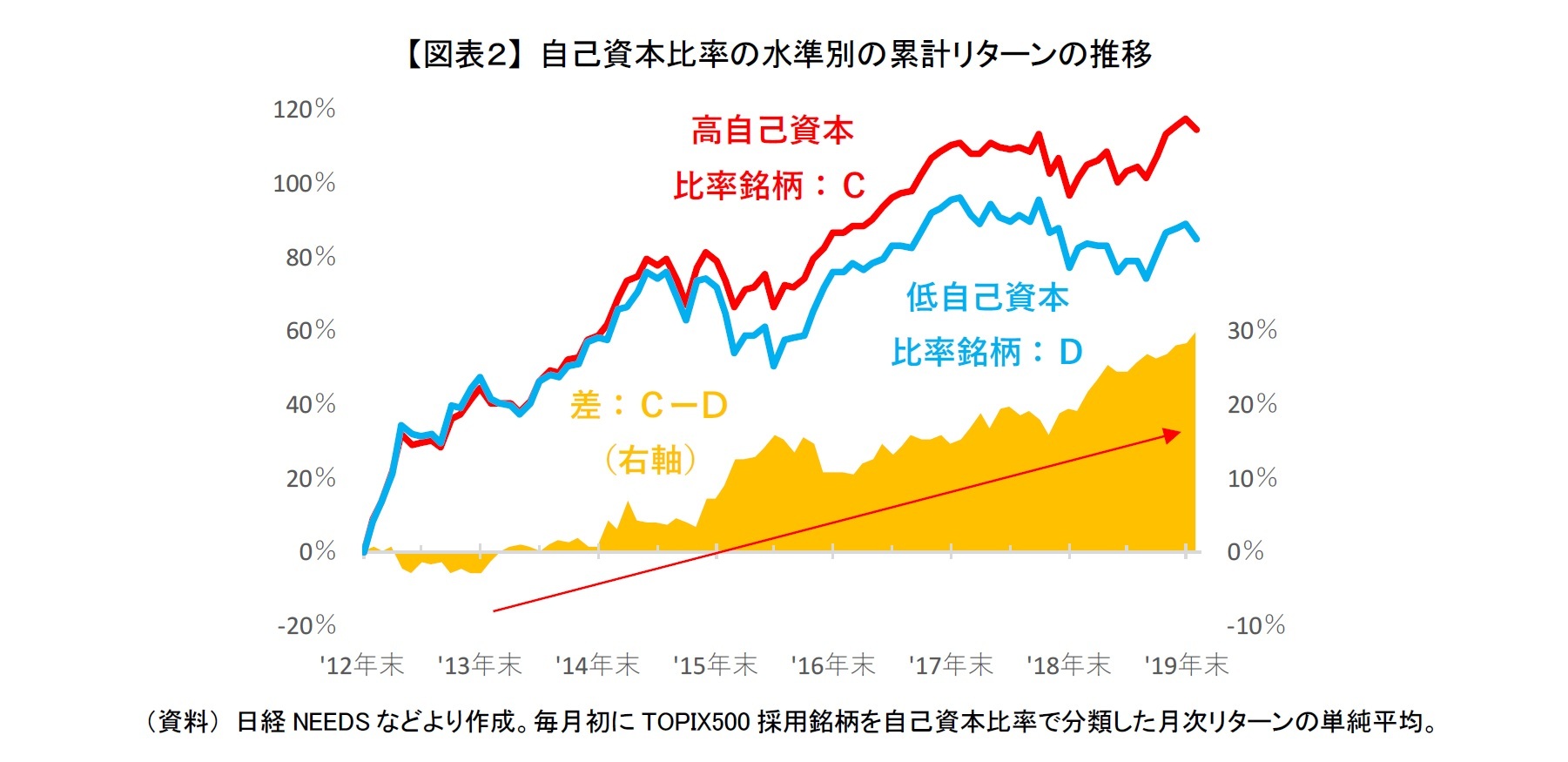

そもそも自己資本比率は高ければ高いほど良いわけでは決してないが、自己資本比率が高い銘柄のほうが低い銘柄と比べて財務基盤が安定しているといえる。2014年以降、日本株式市場では自己資本比率の高い銘柄が選好されている。実際にPERと同様にTOPIX500採用銘柄を毎月初に自己資本比率が中央値以上である銘柄は高自己資本比率銘柄(赤線)、中央値未満である銘柄は低自己資本比率銘柄(青線)と銘柄数が同じになるように2つに分けると、2つのグループのパフォーマンスの差(面グラフ)が2014年以降、開き続けていることが確認できる【図表2】。

そもそも自己資本比率は高ければ高いほど良いわけでは決してないが、自己資本比率が高い銘柄のほうが低い銘柄と比べて財務基盤が安定しているといえる。2014年以降、日本株式市場では自己資本比率の高い銘柄が選好されている。実際にPERと同様にTOPIX500採用銘柄を毎月初に自己資本比率が中央値以上である銘柄は高自己資本比率銘柄(赤線)、中央値未満である銘柄は低自己資本比率銘柄(青線)と銘柄数が同じになるように2つに分けると、2つのグループのパフォーマンスの差(面グラフ)が2014年以降、開き続けていることが確認できる【図表2】。

3――PER自体の有効性も乏しい

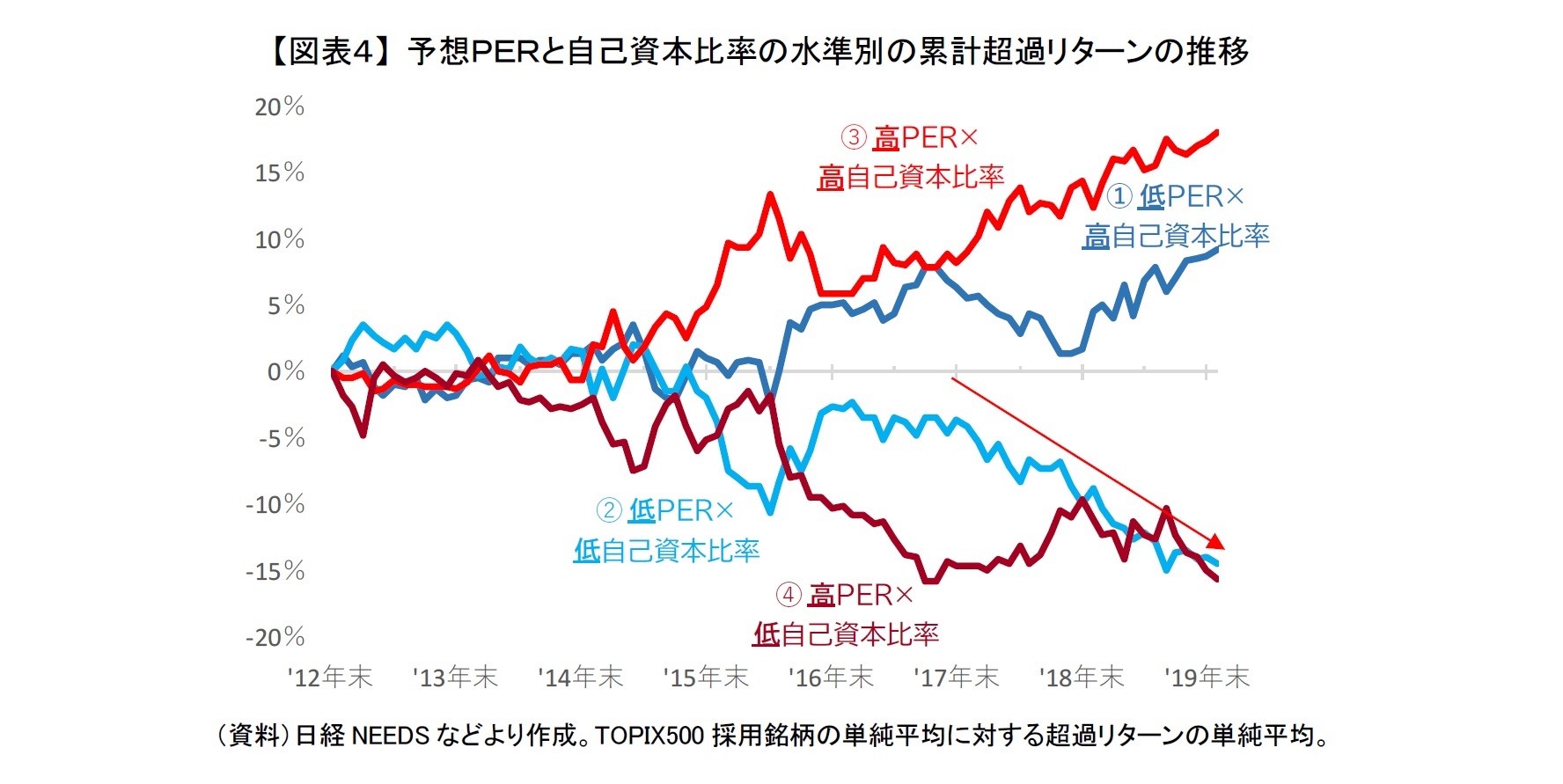

より詳しくPER、自己資本比率と株価の関係をみるため、低PER銘柄と高PER銘柄を自己資本比率の水準別に2つに分け、2×2の4つのグループに分けた【図表4】。例えば「① 低PER×高自己資本比率」は【図表1】の「低PER銘柄:A」かつ【図表2】の「高自己資本比率銘柄:C」に含まれている銘柄である。PERと自己資本比率それぞれで(独立して)グループ分けているため、それぞれのグループの銘柄数は等しくなっていない【図表5】。また、それぞれのグループのパフォーマンスは分析対象であるTOPIX500採用銘柄の単純平均リターンを引いた超過リターンを集計した。

「① 低PER×高自己資本比率」の銘柄の累計超過リターンはほぼプラス圏で推移しており、市場平均を上回って株価が上昇していることが分かる。 PERの銘柄選択効果が逆効果になった2018年以降も、累計超過リターンは上昇こそしていないがほぼ横ばいで推移しており、株価は市場平均並みで推移していた。その一方で「② 低PER×低自己資本比率」の銘柄の累計超過リターンは2018年以降、一貫して下落しており、市場平均を劣後する傾向が顕著であった。

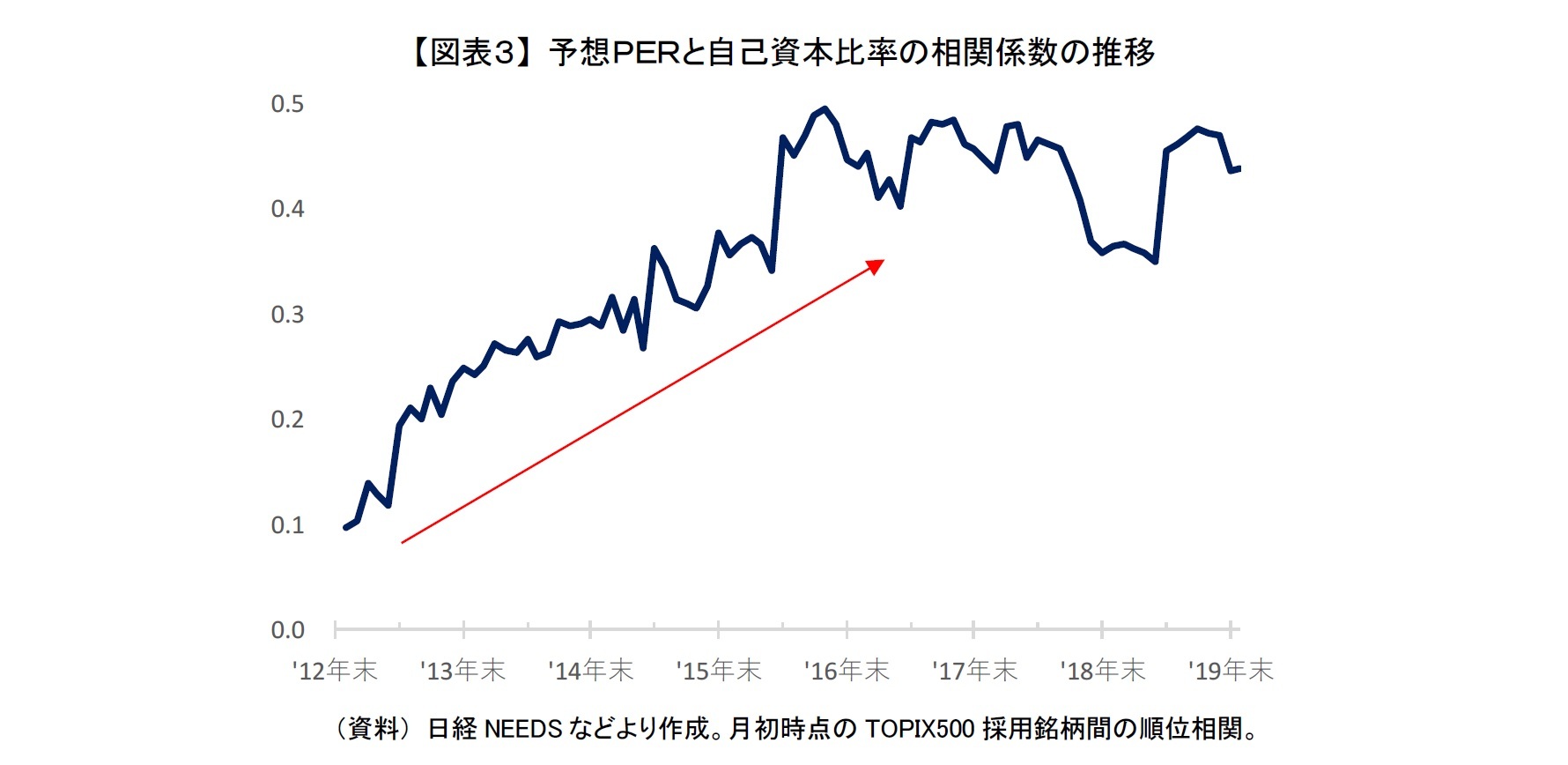

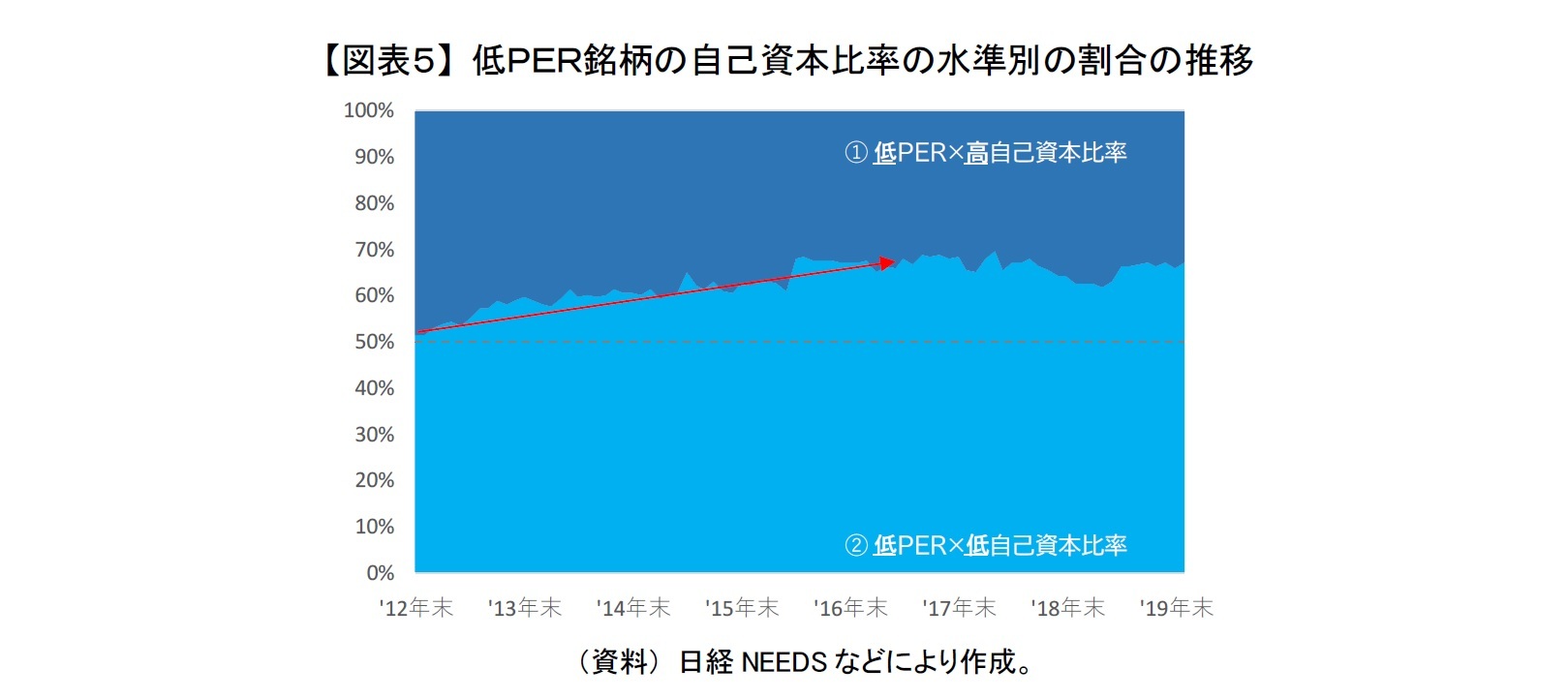

また、低PER銘柄の自己資本比率の水準別の割合は相関があるため、低自己資本比率銘柄の割合が大きくなっている【図表5】。2013年から2016年にかけて相関が強まったため、低自己資本比率銘柄の割合が2012年頃に5割強であったのが2016年以降は約7割までに増加している。

「① 低PER×高自己資本比率」の銘柄の累計超過リターンはほぼプラス圏で推移しており、市場平均を上回って株価が上昇していることが分かる。 PERの銘柄選択効果が逆効果になった2018年以降も、累計超過リターンは上昇こそしていないがほぼ横ばいで推移しており、株価は市場平均並みで推移していた。その一方で「② 低PER×低自己資本比率」の銘柄の累計超過リターンは2018年以降、一貫して下落しており、市場平均を劣後する傾向が顕著であった。

また、低PER銘柄の自己資本比率の水準別の割合は相関があるため、低自己資本比率銘柄の割合が大きくなっている【図表5】。2013年から2016年にかけて相関が強まったため、低自己資本比率銘柄の割合が2012年頃に5割強であったのが2016年以降は約7割までに増加している。

以上から2018年以降、低PER銘柄の中で多い低自己資本比率銘柄が市場平均を下回るパフォーマンスであったため、低PER銘柄全体でみても市場平均を下回る、つまり逆効果になったといえるだろう。

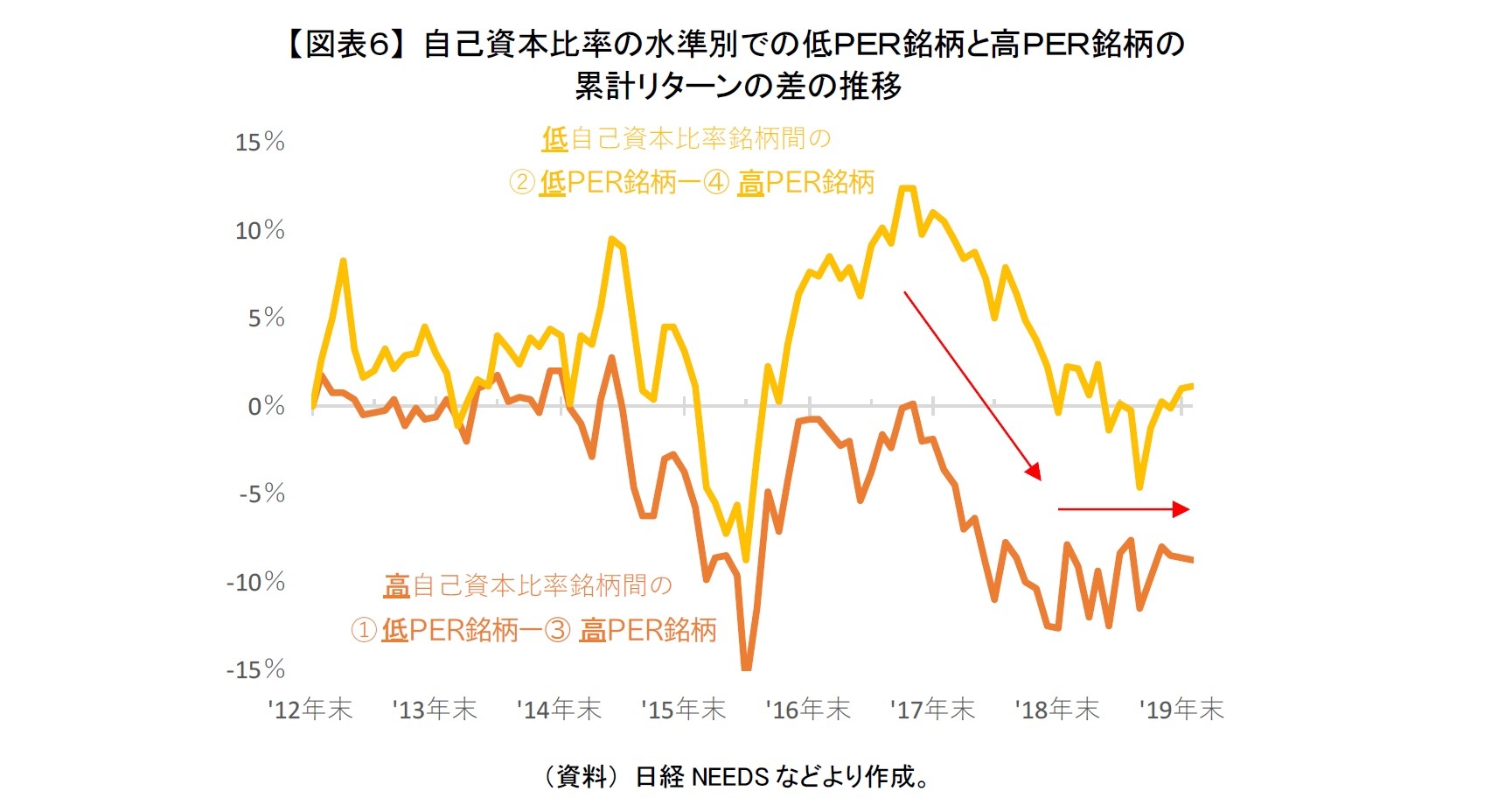

当然、PERの逆効果が続いているのは自己資本比率の影響だけでなく、PER自体の有効性が乏しいこともある。自己資本比率の水準ごとで低PER銘柄と高PER銘柄のパフォーマンス(【図表4】で高自己資本比率銘柄同士である①と③、低自己資本比率同士である②と④)を比較すると、自己資本比率の水準によらず2018年は低PER銘柄が高PER銘柄を下回り、2019年は差がなかった【図表6】。PERを用いた銘柄選択は、自己資本比率の影響を控除しても2018年は逆効果、2019年は明確な効果がなかったといえよう。

当然、PERの逆効果が続いているのは自己資本比率の影響だけでなく、PER自体の有効性が乏しいこともある。自己資本比率の水準ごとで低PER銘柄と高PER銘柄のパフォーマンス(【図表4】で高自己資本比率銘柄同士である①と③、低自己資本比率同士である②と④)を比較すると、自己資本比率の水準によらず2018年は低PER銘柄が高PER銘柄を下回り、2019年は差がなかった【図表6】。PERを用いた銘柄選択は、自己資本比率の影響を控除しても2018年は逆効果、2019年は明確な効果がなかったといえよう。

(ご注意)当資料のデータは信頼ある情報源から入手、加工したものですが、その正確性と完全性を保証するものではありません。当資料の内容について、将来見解を変更することもあります。当資料は情報提供が目的であり、投資信託の勧誘するものではありません。

(2020年02月27日「基礎研レポート」)

03-3512-1785

経歴

- 【職歴】

2008年 大和総研入社

2009年 大和証券キャピタル・マーケッツ(現大和証券)

2012年 イボットソン・アソシエイツ・ジャパン

2014年 ニッセイ基礎研究所 金融研究部

2022年7月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

・投資信託協会「すべての人に世界の成長を届ける研究会」 客員研究員(2020・2021年度)

前山 裕亮のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/08 | 国内株式投信の売り一巡か?~2025年9月の投信動向~ | 前山 裕亮 | 研究員の眼 |

| 2025/10/07 | 株主資本コストからみた米国株式~足元の過熱感の実態は?~ | 前山 裕亮 | 基礎研レポート |

| 2025/09/05 | 外国株式の長期保有が増加?~2025年8月の投信動向~ | 前山 裕亮 | 研究員の眼 |

| 2025/08/07 | 高値警戒感から米国株離れか~2025年7月の投信動向~ | 前山 裕亮 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【なぜPERの逆効果が続いているのか~背景に自己資本比率が関係している可能性~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

なぜPERの逆効果が続いているのか~背景に自己資本比率が関係している可能性~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!