- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 不動産 >

- 不動産市場・不動産市況 >

- 世界の観光市場における日本の立ち位置を考える~2030年訪日客6000万人は達成可能か?

2020年01月24日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

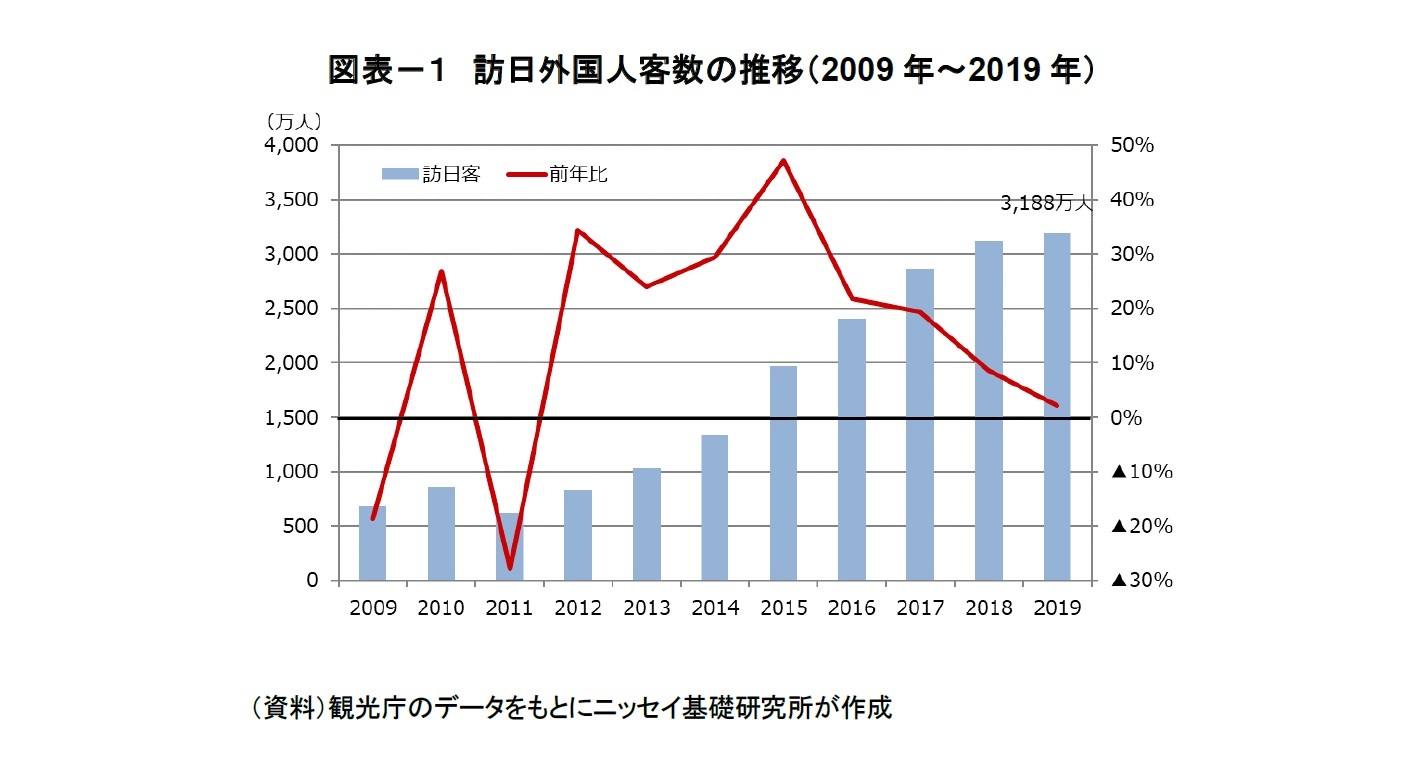

1――2019年の訪日客数は前年比2%増加。伸び率の鈍化が顕著に

日本政府は2030年に訪日客数を6,000万人とする高い目標を掲げているが、足もとでは2018年以降に頻発した自然災害や政治対立が先行きに影を落としている。しかし、今年は東京五輪の開催を迎え今後の訪日機運の高まりが期待される。また、世界の観光市場は中長期的に世界経済の成長に伴い持続的な拡大が見込まれる分野である。

そこで、本稿では世界の観光市場の潮流とそのなかでの日本の立ち位置を確認したのち、政府目標である2030年訪日客6000万人の実現可能性について考えたい。

1 渡邊布味子『気になる訪日外国人客数の伸び悩み-訪日主要国の需要が一巡した可能性はないか』(基礎研レター、2019年9月24日)

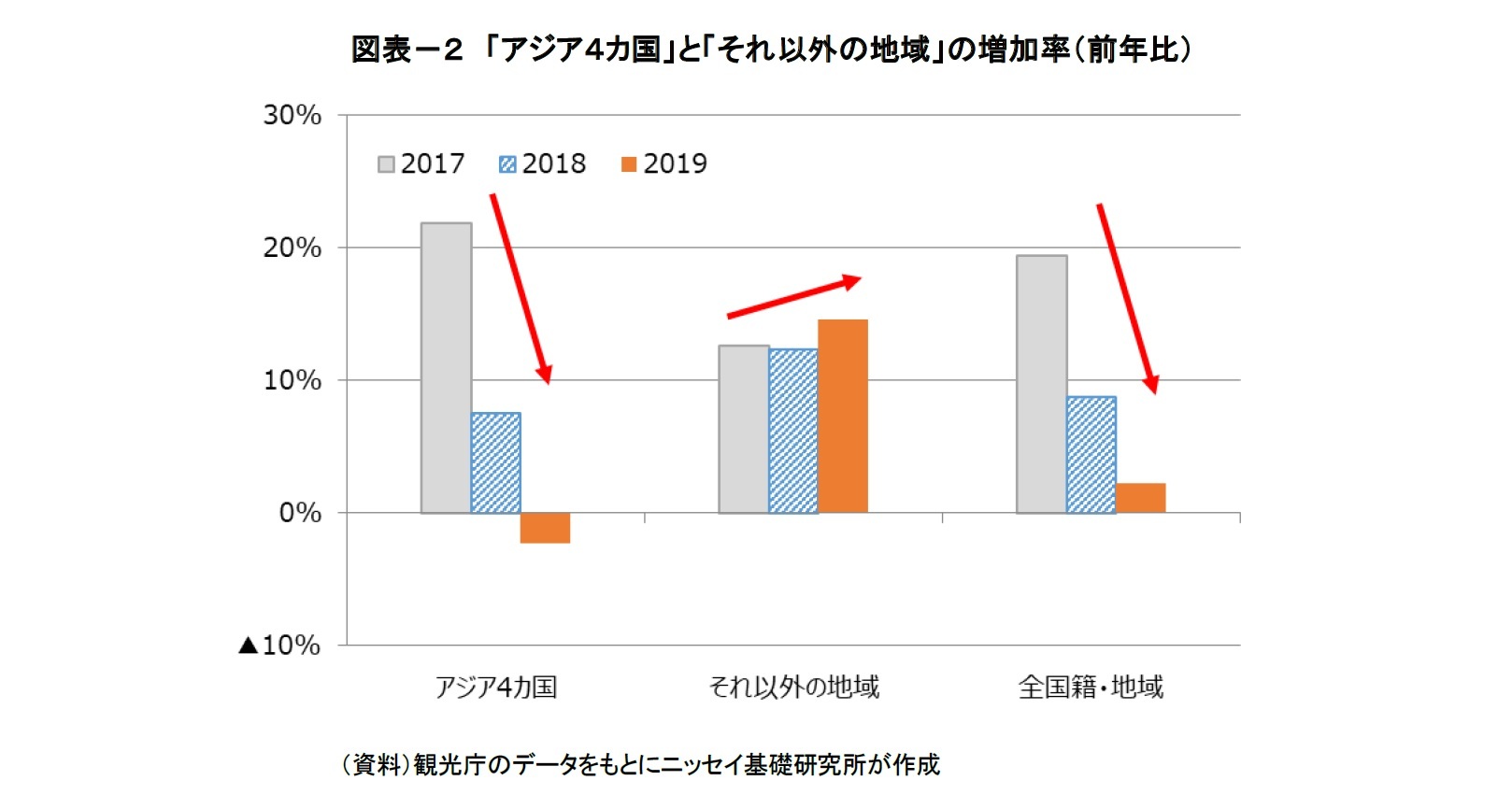

2 なお、中国の訪日客数は前年比+15%、台湾は+3%、香港は+4%である。

そこで、本稿では世界の観光市場の潮流とそのなかでの日本の立ち位置を確認したのち、政府目標である2030年訪日客6000万人の実現可能性について考えたい。

1 渡邊布味子『気になる訪日外国人客数の伸び悩み-訪日主要国の需要が一巡した可能性はないか』(基礎研レター、2019年9月24日)

2 なお、中国の訪日客数は前年比+15%、台湾は+3%、香港は+4%である。

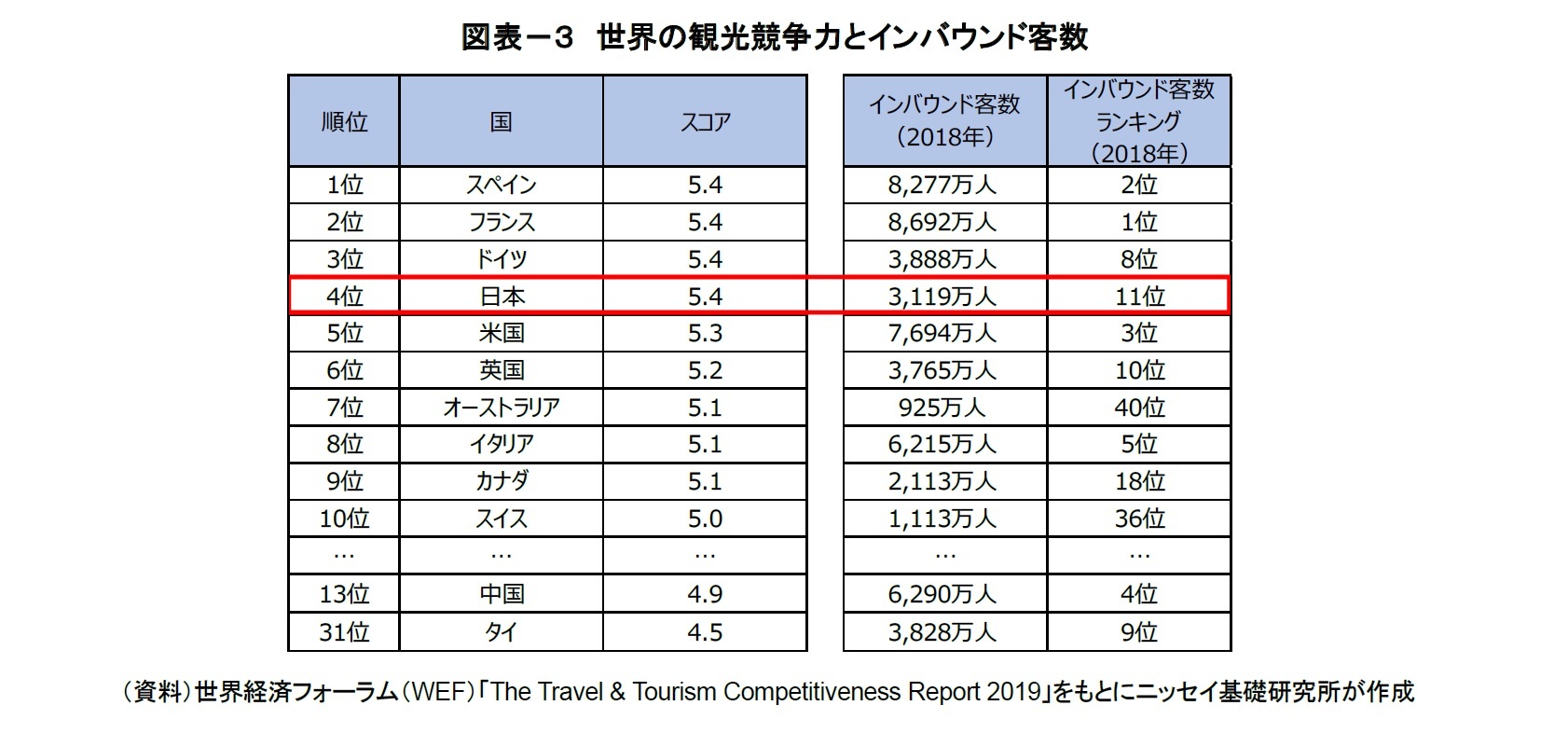

2――日本の観光競争力は高く、訪日客数の伸びしろは依然として大きい

高く評価された項目は、「安心・安全」、「保健・衛生」、「交通インフラ」、「ICTの普及」、「国際的な開放度」、「文化」など多岐にわたる。具体的には、「交通の利便性(1位)」、「おもてなし(2位)」、「国際的な開放度(前年10位から6位に上昇)」、「文化遺産と無形遺産(7位)」、「スポーツ施設の数(3位)」、「国際会議の数(第7位)」の評価が高く、「文化(5位)」についても独自性があると指摘している。スコアでは日本と同等の高い評価を受けている「スペイン(スコア5.4)」や「フランス(スコア5.4)」は、インバウンド客数(海外からの観光客数)も世界トップクラスであり、日本の観光市場は高い潜在能力を有している。

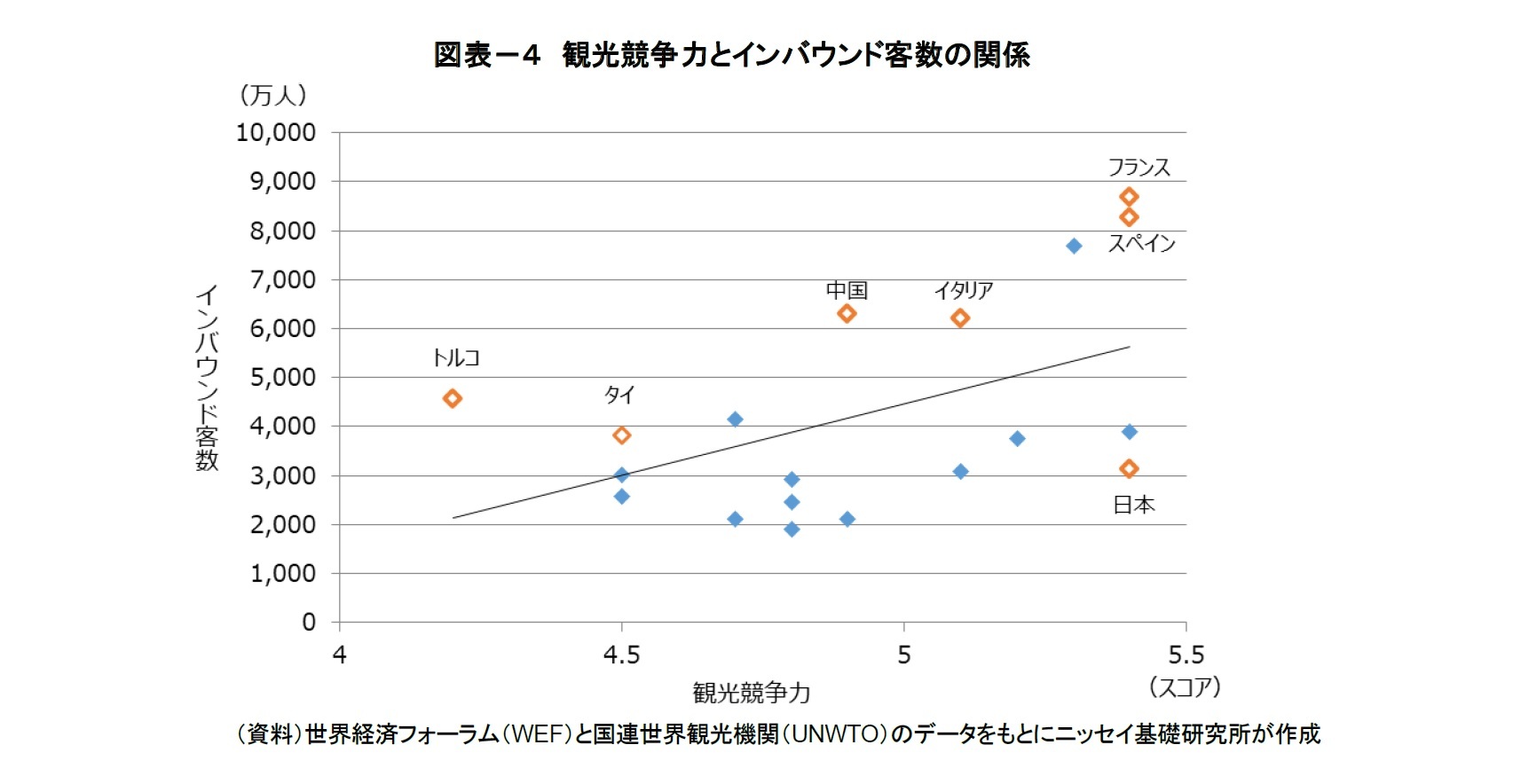

これは、各国の観光競争力とインバウンド客数の関係をみると明らかだ。現状、日本のインバウンド客数は観光競争力の水準に追いついておらず、依然として伸びしろが大きいと言える(図表-4)。

これは、各国の観光競争力とインバウンド客数の関係をみると明らかだ。現状、日本のインバウンド客数は観光競争力の水準に追いついておらず、依然として伸びしろが大きいと言える(図表-4)。

具体的には、日本と同等の評価を受ける「スペイン」や「フランス」は日本の2倍以上のインバウンド客数を誇る。また、競争力スコアで日本より下位の「イタリア(スコア5.1)」や「トルコ(スコア4.2)」、同じアジア圏の「中国(スコア4.9)」や「タイ(スコア4.5)」にも、日本を上回る観光客が訪れている。

もちろん、日本は世界地図でみれば極東に位置し他の国と比べて距離が遠いなどの地理的ハンデがあるのは確かであろう。しかし、観光資源などに恵まれた日本の対外評価は高く、さらなる訪日客の誘致は可能だと思われる。

もちろん、日本は世界地図でみれば極東に位置し他の国と比べて距離が遠いなどの地理的ハンデがあるのは確かであろう。しかし、観光資源などに恵まれた日本の対外評価は高く、さらなる訪日客の誘致は可能だと思われる。

3――世界のアウトバウンド市場はヨーロッパを中心としている

それでは何故、日本は観光競争力とインバウンド客数に大きな乖離が生じているのであろうか。以下では、アウトバウンド市場(海外旅行客の出国地)の動向からその理由を考えたい。

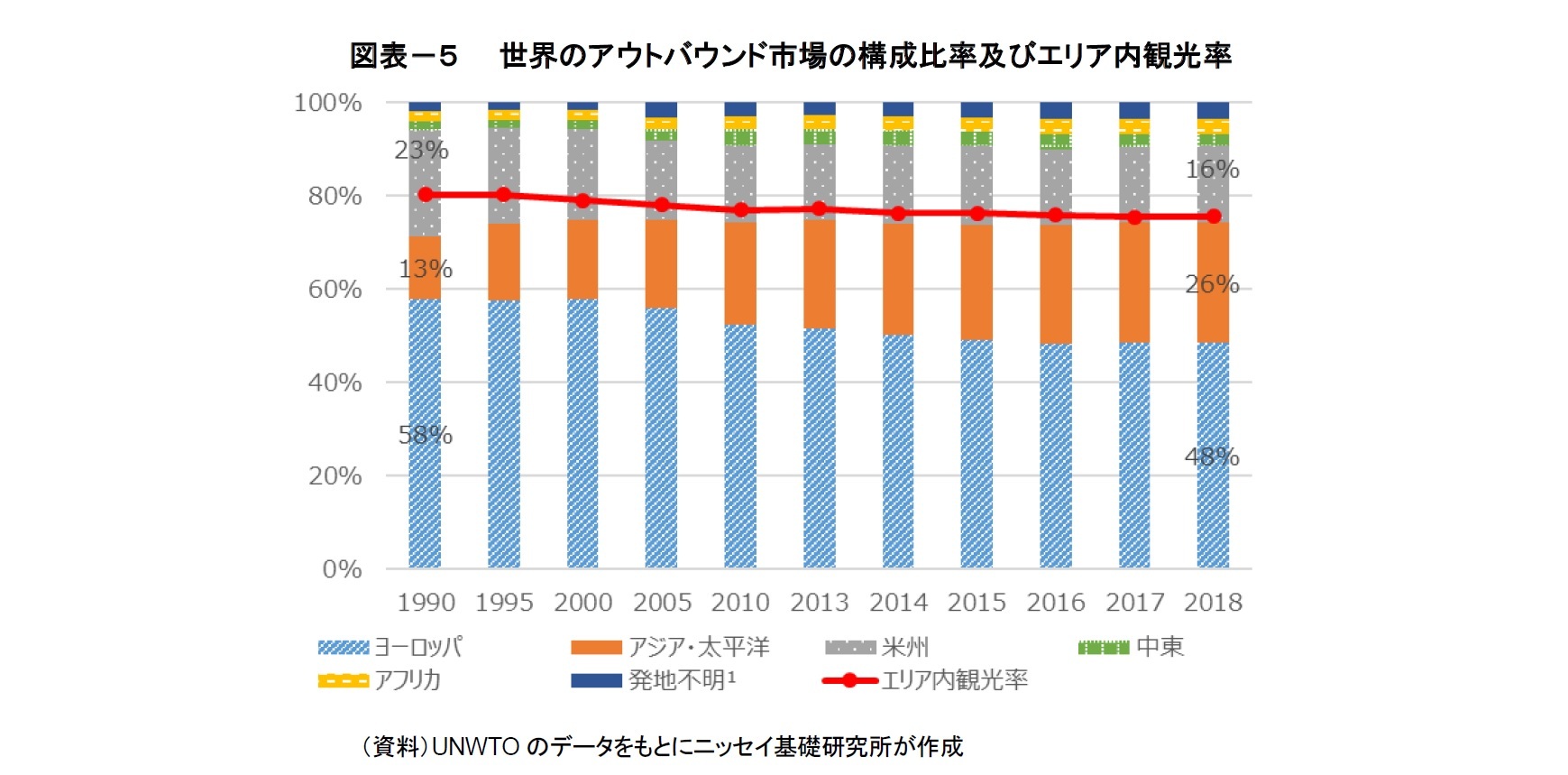

国連世界観光機関(以下UNWTO)によると、世界のアウトバウンド市場(2018年)は「ヨーロッパ(48%)」、「アジア・太平洋(26%)」、「米州(16%)」の順に高く、3エリア合計で全体の9割を占める(図表-5)。つまり、「海外旅行客」を地球全体で100人とした場合、48人が「ヨーロッパ」、26人が「アジア・太平洋」、16人が「米州」を出国したことになる。また、約30年前の1990年の構成比率(「ヨーロッパ58%」、「米州23%」、「アジア・太平洋13%」)と比較した場合、「ヨーロッパ」と「米州」が緩やかに低下しているのに対して、「アジア・太平洋」が13%から26%へ大きく上昇している。

一方で、「海外旅行先にどのエリアを選択するか」については、大きな変動はみられない。同一エリア内での旅行比率(エリア内観光率)は概ね80%で推移しており、いつの時代でも「5人に4人」は同一エリア内で、「5人に1人」はエリアを超えて旅行を楽しんでいると言える。つまり、「ヨーロッパ」の人は「ヨーロッパ」を、「アジア」の人は「アジア」を旅先に選ぶため、各国のインバウンド客数は所在エリアのアウトバウンド市場の規模や成長率に大きな影響を受けることになる。

国連世界観光機関(以下UNWTO)によると、世界のアウトバウンド市場(2018年)は「ヨーロッパ(48%)」、「アジア・太平洋(26%)」、「米州(16%)」の順に高く、3エリア合計で全体の9割を占める(図表-5)。つまり、「海外旅行客」を地球全体で100人とした場合、48人が「ヨーロッパ」、26人が「アジア・太平洋」、16人が「米州」を出国したことになる。また、約30年前の1990年の構成比率(「ヨーロッパ58%」、「米州23%」、「アジア・太平洋13%」)と比較した場合、「ヨーロッパ」と「米州」が緩やかに低下しているのに対して、「アジア・太平洋」が13%から26%へ大きく上昇している。

一方で、「海外旅行先にどのエリアを選択するか」については、大きな変動はみられない。同一エリア内での旅行比率(エリア内観光率)は概ね80%で推移しており、いつの時代でも「5人に4人」は同一エリア内で、「5人に1人」はエリアを超えて旅行を楽しんでいると言える。つまり、「ヨーロッパ」の人は「ヨーロッパ」を、「アジア」の人は「アジア」を旅先に選ぶため、各国のインバウンド客数は所在エリアのアウトバウンド市場の規模や成長率に大きな影響を受けることになる。

世界のアウトバウンド市場は、構成比率が低下傾向にあるとはいえ依然として「ヨーロッパ」が中心である。したがって、日本のインバウンド客数がヨーロッパ諸国を下回ることは、やむを得ない面もありそうだ。それでは、「アジア・太平洋」における日本の立ち位置はどうか。以下では、「アジア・太平洋」を中心に世界のインバウンド市場の動向を確認したのち、日本を上回るインバウンド客数を集める「中国」及び「タイ」と比較したい

(2020年01月24日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1853

経歴

- 【職歴】

2000年 東海銀行(現三菱UFJ銀行)入行

2006年 総合不動産会社に入社

2018年5月より現職

・不動産鑑定士

・宅地建物取引士

・不動産証券化協会認定マスター

・日本証券アナリスト協会検定会員

・2022年、2023年 兵庫県都市計画審議会専門委員

渡邊 布味子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/25 | 「持ち家か、賃貸か」。法的視点から「住まい」を考える(5)~「所有権」の制限:「共有」は原則、共有者全員の同意が必要 | 渡邊 布味子 | 研究員の眼 |

| 2025/09/18 | 不動産投資市場動向(2025年上期)~日本市場の取引額は高水準を維持。グローバル市場は回復基調を辿るも依然低調 | 渡邊 布味子 | 不動産投資レポート |

| 2025/08/25 | 「持ち家か、賃貸か」。法的視点から「住まい」を考える(4)~「所有権」の制限:「公法上の制限」は公共の福祉のため~ | 渡邊 布味子 | 研究員の眼 |

| 2025/08/12 | 東京オフィス市場は賃料上昇継続。宿泊需要は伸び率が鈍化-不動産クォータリー・レビュー2025年第2四半期 | 渡邊 布味子 | 不動産投資レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【世界の観光市場における日本の立ち位置を考える~2030年訪日客6000万人は達成可能か?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

世界の観光市場における日本の立ち位置を考える~2030年訪日客6000万人は達成可能か?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!