- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 企業経営・産業政策 >

- SaaSから生まれる新しいビジネスチャンス

2020年01月16日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

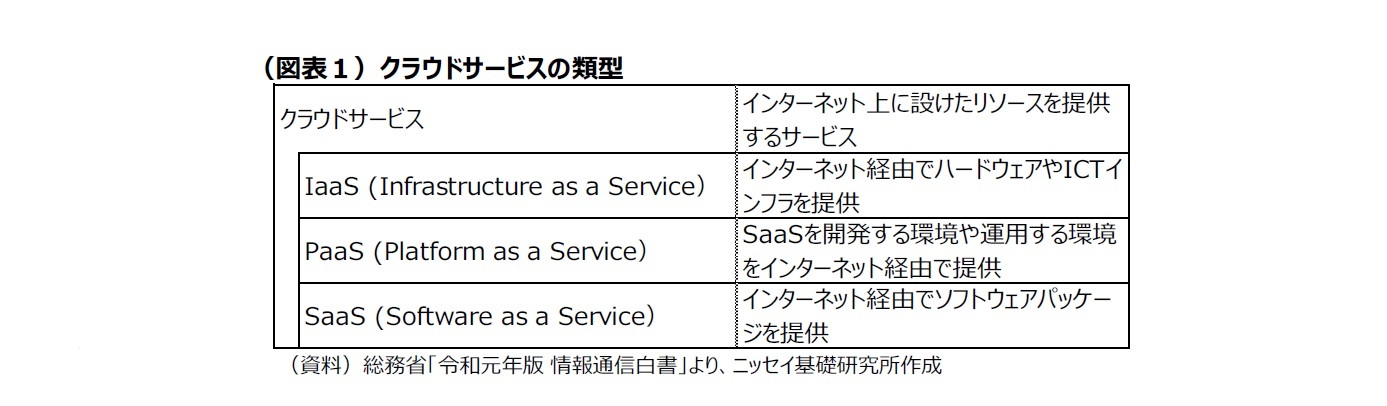

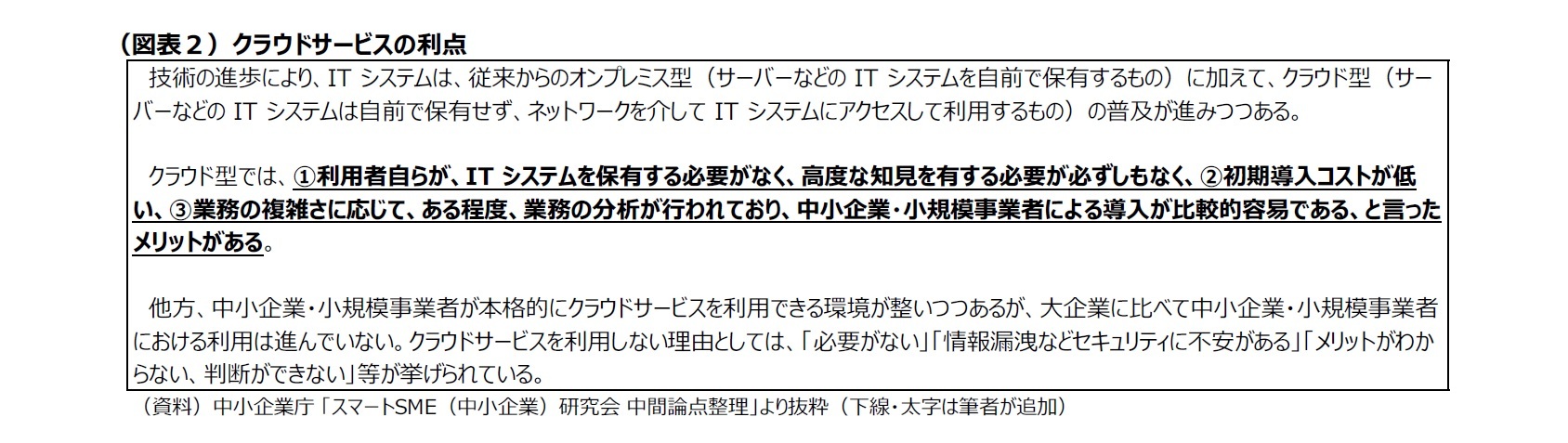

近年、中堅企業や中小企業、個人事業主等(以下、中小企業等と称する)のバックオフィス業務(経理、人事労務、受発注等)の効率化を支援するSaaS(サース、Software as a Service)が増えている。中小企業等の業務効率化、生産性向上に資することが期待されている他、サービス利用を通じて集まるデータの活用等、新たなビジネスチャンスの芽も見られる。本稿では、日本のSaaSの事例や、SaaSが生み出すビジネスチャンスについて考察していきたい。

2――「SaaS」とは

代表的な例として、クラウド会計ソフトがある。1~2人の担当者が経理業務を切り盛りしており、大企業のようなシステム運用部署は存在しない、という企業を思い浮かべていただきたい。従来のパッケージソフトであれば、家電量販店等でパッケージを購入して3、経理担当者のパソコン端末にソフトをインストールして使う。業務で入力した会計データは、基本的にはその端末に保存される。法改正等(例えば、軽減税率の導入)があると、新たにソフトの購入や有償アップデートが必要になる場合がある。一方、クラウド会計ソフトの場合、インターネットを使ってそのサービスを利用する。利用申込をしてアカウントを取得し、サービスのウェブサイトにアクセスし、ログインする。いつも使っているインターネットブラウザ(Internet Explorer、Google Chrome等)上で作業を行う。インターネットに繋がるパソコン端末であれば使え、スマートフォンのアプリで使えるものもある。利用者が入力したデータは、基本的にはクラウド上に保存される。月額や年額の利用料といった形で、定期的にサービス利用料金を支払う「サブスクリプション型」のサービスである4。法改正等も含めて、必要に応じてバージョンアップがなされ、利用者はいつでも最新のバージョンが利用できる。

1 総務省「令和元年版情報通信白書」より

2 総務省「平成30年通信利用動向調査(企業用)調査票の記入の手引き」より

3 インターネットで購入手続後、プログラムをダウンロードするものもある。

4 初期設定費用等、導入時の費用が必要なケースもある。

1 総務省「令和元年版情報通信白書」より

2 総務省「平成30年通信利用動向調査(企業用)調査票の記入の手引き」より

3 インターネットで購入手続後、プログラムをダウンロードするものもある。

3――「SaaS」の利点と課題

一方、課題もある。自社開発や委託開発をする場合と異なり、自社の都合に合わせて細部までカスタマイズできるわけではない。場合によっては、業務フローを変えたり、既存の他のシステムを改修したりする必要もある。多くの機能が実装されているものの、全ての機能を使いきれないこともある。導入して使っている間に、一部の機能が変更・廃止されたり、価格が変更(値上げ、一部機能の有料オプション化等)されたりする可能性もある。提供するベンダー側の障害やシステムメンテナンスで、一時的にアクセスできなくなる恐れもあるだろう。

導入を検討する中小企業等にとっては、こうした点をよく検討・理解した上で、上手にSaaSを活用していくことが必要となる。SaaSを提供するベンダー側にとっては、情報漏洩等への不安も根強いと見られる中、しっかりとしたセキュリティを構築していくとともに、導入するメリットを分かりやすく訴求していく必要があるだろう。

導入を検討する中小企業等にとっては、こうした点をよく検討・理解した上で、上手にSaaSを活用していくことが必要となる。SaaSを提供するベンダー側にとっては、情報漏洩等への不安も根強いと見られる中、しっかりとしたセキュリティを構築していくとともに、導入するメリットを分かりやすく訴求していく必要があるだろう。

4――どのような「サービス」があるのか?

近年、中小企業等が活用できるSaaS型の業務ソリューションが増えている。以下で、日本の中小企業等が活用するSaaSの一例を見ていきたい。

1|会計

いわゆる「クラウド会計ソフト」と称される分野の代表例の1つが、「クラウド会計ソフトfreee」だ。その開発・提供を手掛けるのは、2012年設立のフリー株式会社である。同社は、注目を集めるスタートアップ企業の1つであり、2019年12月に東証マザーズに新規上場を果たしたことでも話題になった。

同社によれば、「カンタン、自動化」が特徴の1つである。借方、貸方といった一般的な会計ソフトの入力方式を経ない方法による会計帳簿の作成を可能とし、簿記の知識のない人でも利用可能であるとアピールしている。代表的な機能として、銀行口座やクレジットカード、ECサイト等の請求明細のデータを自動で取り込むことができる。例えば、オンラインバンキングのログイン情報を登録しておくと、銀行口座の利用履歴が自動で取り込まれる(ログイン情報を登録することなくデータを取り込める「API5連携方式」が使える銀行口座もある)。データ(取引先の名前等)から取引内容を推測する機能もある(「○○電力」からの引き落としがあれば、勘定科目を「水道光熱費」として推察して提示する等)。また、毎月の水道光熱費や消耗品購入等のよくある取引については、事前にルールを作成・登録して自動で処理させることができる。レシートや領収書をスマートフォンのカメラで撮影したり、スキャナで取り込んだりすることで、その記載内容(取引日や金額等)をデータとして読み込むことも可能だ。こうした機能によって、担当者による手入力作業が減り、入力ミスや作業時間の削減に繋がる。他にも、請求書や見積書の作成・管理、従業員の経費精算等の機能も提供している。複数人数で利用が可能で、税理士や公認会計士等がインターネット上でデータにアクセスすることもできる。

「freee」の利用者である中小企業等を対象にした金融サービスもある。例えば、株式会社ジャパンネット銀行が「freee」の利用者専用のビジネスローンを提供している。銀行はクラウド会計ソフトのデータから直近の財務状況等を確認し、審査を行う。申込はインターネット完結(来店不要)で、口座を持っていれば申込後最短で翌営業日には借入ができるという6。融資契約後も、定期的に借主の財務状況等についてクラウド会計ソフトを通じて確認するとのことだ。

2019年6月、フリーの子会社が、クラウド会計ソフトの財務データを用いて提携先金融機関の融資商品の借入可能額や金利等の借入条件を独自に試算し提示するサービスを開始した。利用者は、オンラインで試算結果を確認でき、金融機関に対する正式な融資の審査もオンラインで申込むことができる(申込のタイミングで、利用者が同意した後に、利用者の情報や財務データが金融機関に連携される)。提携先のファクタリング事業者が利用者の売掛債権を買い取る(早期に現金化する)サービスもある。利用者の財務データや、作成して登録されている請求書(売掛債権。「freee」には取引先に対する請求書を作成し、入金状況等を管理する機能がある。)のデータを用いて、ファクタリング事業者が買い取りできそうな請求書(売掛債権)の一覧が提示される。利用者はオンラインで正式な申込をすることができ、審査を通過すれば申込から最短で1営業日以内に現金が口座に振り込まれるという。

フリーは、クラウド人事労務ソフトも提供している。人事労務ソフトで作成した給与や賞与のデータを、会計ソフトに連携させることもできる。同社の開示資料7によれば、「従来の会計・人事労務ソフトの枠を超えて、バックオフィス全体の効率化に資するERP(統合型業務ソフト)を志向し、サービスの範囲拡大を目指す」としており、中小企業等の情報が蓄積された「ビジネスプラットフォーム」を目指していることもうかがえる。

なお、クラウド会計ソフトは、個人向け家計簿アプリも手掛る株式会社マネーフォワード(2012年5月設立、2017年9月東証マザーズ上場)や、パッケージ型会計ソフトを手掛けてきた弥生株式会社(オリックス株式会社傘下)、株式会社オービックビジネスコンサルタント(東証1部上場)等も提供している。便利な業務用ソフトという域にとどまらず、利用者の会計データを活用した金融サービスの可能性にも期待が高まる。金融機関との提携や連携が見られる等、フィンテック関連として注目を集めているのが現状だ。

5 Application Programming Interfaceの略。プログラムの機能をその他のプログラムでも利用できるようにするための規約であり、特定の機能を利用することができる。(出所:総務省「平成30年度版 情報通信白書」)

6 ジャパンネット銀行ウェブサイト(2020年1月15日時点)より

https://www.japannetbank.co.jp/business/loan/freee/index.html

7 フリー株式会社 有価証券届出書(新規公開時)

1|会計

いわゆる「クラウド会計ソフト」と称される分野の代表例の1つが、「クラウド会計ソフトfreee」だ。その開発・提供を手掛けるのは、2012年設立のフリー株式会社である。同社は、注目を集めるスタートアップ企業の1つであり、2019年12月に東証マザーズに新規上場を果たしたことでも話題になった。

同社によれば、「カンタン、自動化」が特徴の1つである。借方、貸方といった一般的な会計ソフトの入力方式を経ない方法による会計帳簿の作成を可能とし、簿記の知識のない人でも利用可能であるとアピールしている。代表的な機能として、銀行口座やクレジットカード、ECサイト等の請求明細のデータを自動で取り込むことができる。例えば、オンラインバンキングのログイン情報を登録しておくと、銀行口座の利用履歴が自動で取り込まれる(ログイン情報を登録することなくデータを取り込める「API5連携方式」が使える銀行口座もある)。データ(取引先の名前等)から取引内容を推測する機能もある(「○○電力」からの引き落としがあれば、勘定科目を「水道光熱費」として推察して提示する等)。また、毎月の水道光熱費や消耗品購入等のよくある取引については、事前にルールを作成・登録して自動で処理させることができる。レシートや領収書をスマートフォンのカメラで撮影したり、スキャナで取り込んだりすることで、その記載内容(取引日や金額等)をデータとして読み込むことも可能だ。こうした機能によって、担当者による手入力作業が減り、入力ミスや作業時間の削減に繋がる。他にも、請求書や見積書の作成・管理、従業員の経費精算等の機能も提供している。複数人数で利用が可能で、税理士や公認会計士等がインターネット上でデータにアクセスすることもできる。

「freee」の利用者である中小企業等を対象にした金融サービスもある。例えば、株式会社ジャパンネット銀行が「freee」の利用者専用のビジネスローンを提供している。銀行はクラウド会計ソフトのデータから直近の財務状況等を確認し、審査を行う。申込はインターネット完結(来店不要)で、口座を持っていれば申込後最短で翌営業日には借入ができるという6。融資契約後も、定期的に借主の財務状況等についてクラウド会計ソフトを通じて確認するとのことだ。

2019年6月、フリーの子会社が、クラウド会計ソフトの財務データを用いて提携先金融機関の融資商品の借入可能額や金利等の借入条件を独自に試算し提示するサービスを開始した。利用者は、オンラインで試算結果を確認でき、金融機関に対する正式な融資の審査もオンラインで申込むことができる(申込のタイミングで、利用者が同意した後に、利用者の情報や財務データが金融機関に連携される)。提携先のファクタリング事業者が利用者の売掛債権を買い取る(早期に現金化する)サービスもある。利用者の財務データや、作成して登録されている請求書(売掛債権。「freee」には取引先に対する請求書を作成し、入金状況等を管理する機能がある。)のデータを用いて、ファクタリング事業者が買い取りできそうな請求書(売掛債権)の一覧が提示される。利用者はオンラインで正式な申込をすることができ、審査を通過すれば申込から最短で1営業日以内に現金が口座に振り込まれるという。

フリーは、クラウド人事労務ソフトも提供している。人事労務ソフトで作成した給与や賞与のデータを、会計ソフトに連携させることもできる。同社の開示資料7によれば、「従来の会計・人事労務ソフトの枠を超えて、バックオフィス全体の効率化に資するERP(統合型業務ソフト)を志向し、サービスの範囲拡大を目指す」としており、中小企業等の情報が蓄積された「ビジネスプラットフォーム」を目指していることもうかがえる。

なお、クラウド会計ソフトは、個人向け家計簿アプリも手掛る株式会社マネーフォワード(2012年5月設立、2017年9月東証マザーズ上場)や、パッケージ型会計ソフトを手掛けてきた弥生株式会社(オリックス株式会社傘下)、株式会社オービックビジネスコンサルタント(東証1部上場)等も提供している。便利な業務用ソフトという域にとどまらず、利用者の会計データを活用した金融サービスの可能性にも期待が高まる。金融機関との提携や連携が見られる等、フィンテック関連として注目を集めているのが現状だ。

5 Application Programming Interfaceの略。プログラムの機能をその他のプログラムでも利用できるようにするための規約であり、特定の機能を利用することができる。(出所:総務省「平成30年度版 情報通信白書」)

6 ジャパンネット銀行ウェブサイト(2020年1月15日時点)より

https://www.japannetbank.co.jp/business/loan/freee/index.html

7 フリー株式会社 有価証券届出書(新規公開時)

2|人事労務

経理や会計に関する業務と同様、社会保険等の人事労務に関する手続や事務も、中小企業等にとっては負担感の大きい業務である。この分野でも、SaaSが登場している。例えば、「SmartHR」は2013年設立の新興企業(非上場)である株式会社SmartHRが提供するクラウド人事労務ソフトだ。従業員の入退社時の書類作成や社会保険・労働保険の各種手続等を、「簡単かつシンプルに行えること」をセールスポイントとして打ち出している。例えば、新しく入社する従業員の諸手続を行う場合、必要な情報を書面に記入して提出してもらうのではなく、入社する従業員自身に必要な情報を直接オンライン上で入力してもらう機能がある。入力された情報をもとに、必要な書類が自動で作成され、社会保険や雇用保険に関する役所への届出も、「SmartHR」上で電子申請(オンライン申請)することができる。政府のe-Gov(イーガブ)電子申請システムの外部連携APIに対応しているため、業務で使うソフトウェア上でデータ作成や申請等が行え、別途e-Gov電子申請システムのWebサイト上から操作する必要はなく、効率的に申請や届出が行える。人事労務に限らず、申請や届出、報告等が必要な業務において、簡単に電子申請やオンライン報告が行えるSaaSが増えていけば、デジタル・ガバメント政策を後押しするだろう。

「SmartHR」には、従業員の年末調整に関する業務をペーパーレス、オンラインで行える機能等もある。また、他社のサービスとの連携(API連携)も進めている。例えば、他社が提供するクラウド型の給与計算ソフトや、勤怠管理システム、人事評価・人材管理システム等と従業員データを共有することができる。

同社のウェブサイトを見ると、導入企業には中小企業等だけではなく上場会社の名前も見られる。2019年1月には、保険関連事業を行う子会社、株式会社SmartHR Insuranceを新規に設立した。「確定拠出年金や保険を駆使して『お金の不安』を解消し、いわゆる老後2,000万円問題の解決を目指す8」とのことだ。顧客接点やデータを活かして新たな領域でビジネスを広げていこうという姿勢が見て取れる。同社は、2019年7月に国内外の投資家(ベンチャー・キャピタル等)から約61.5億円という巨額の資金調達を実施したことでも話題になった。投資テーマとしてもSaaSが注目を集めてきたという一例である。

なお、フリーやオービックビジネスコンサルタント等もクラウド人事労務ソフトを提供している。給与計算や勤怠管理等の機能を提供するクラウド型のソフトウェアも多い。何かと複雑で手間のかかる人事労務関連の業務だけに、ビジネスチャンスはまだまだありそうだ。

8 株式会社SmartHR 2019年7月22日付プレスリリースより https://smarthr.jp/release/15279

経理や会計に関する業務と同様、社会保険等の人事労務に関する手続や事務も、中小企業等にとっては負担感の大きい業務である。この分野でも、SaaSが登場している。例えば、「SmartHR」は2013年設立の新興企業(非上場)である株式会社SmartHRが提供するクラウド人事労務ソフトだ。従業員の入退社時の書類作成や社会保険・労働保険の各種手続等を、「簡単かつシンプルに行えること」をセールスポイントとして打ち出している。例えば、新しく入社する従業員の諸手続を行う場合、必要な情報を書面に記入して提出してもらうのではなく、入社する従業員自身に必要な情報を直接オンライン上で入力してもらう機能がある。入力された情報をもとに、必要な書類が自動で作成され、社会保険や雇用保険に関する役所への届出も、「SmartHR」上で電子申請(オンライン申請)することができる。政府のe-Gov(イーガブ)電子申請システムの外部連携APIに対応しているため、業務で使うソフトウェア上でデータ作成や申請等が行え、別途e-Gov電子申請システムのWebサイト上から操作する必要はなく、効率的に申請や届出が行える。人事労務に限らず、申請や届出、報告等が必要な業務において、簡単に電子申請やオンライン報告が行えるSaaSが増えていけば、デジタル・ガバメント政策を後押しするだろう。

「SmartHR」には、従業員の年末調整に関する業務をペーパーレス、オンラインで行える機能等もある。また、他社のサービスとの連携(API連携)も進めている。例えば、他社が提供するクラウド型の給与計算ソフトや、勤怠管理システム、人事評価・人材管理システム等と従業員データを共有することができる。

同社のウェブサイトを見ると、導入企業には中小企業等だけではなく上場会社の名前も見られる。2019年1月には、保険関連事業を行う子会社、株式会社SmartHR Insuranceを新規に設立した。「確定拠出年金や保険を駆使して『お金の不安』を解消し、いわゆる老後2,000万円問題の解決を目指す8」とのことだ。顧客接点やデータを活かして新たな領域でビジネスを広げていこうという姿勢が見て取れる。同社は、2019年7月に国内外の投資家(ベンチャー・キャピタル等)から約61.5億円という巨額の資金調達を実施したことでも話題になった。投資テーマとしてもSaaSが注目を集めてきたという一例である。

なお、フリーやオービックビジネスコンサルタント等もクラウド人事労務ソフトを提供している。給与計算や勤怠管理等の機能を提供するクラウド型のソフトウェアも多い。何かと複雑で手間のかかる人事労務関連の業務だけに、ビジネスチャンスはまだまだありそうだ。

8 株式会社SmartHR 2019年7月22日付プレスリリースより https://smarthr.jp/release/15279

(2020年01月16日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

中村 洋介

中村 洋介のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2021/10/01 | 岸田新政権によるスタートアップ支援への期待 | 中村 洋介 | 研究員の眼 |

| 2021/07/06 | スタートアップとの連携、問われる本気度 | 中村 洋介 | 研究員の眼 |

| 2021/03/15 | 関西のスタートアップ・エコシステム構築への期待 | 中村 洋介 | 基礎研レポート |

| 2020/07/16 | 「情報銀行」は日本の挽回策となるのか | 中村 洋介 | ニッセイ基礎研所報 |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【SaaSから生まれる新しいビジネスチャンス】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

SaaSから生まれる新しいビジネスチャンスのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!