- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- アベノミクスは積極財政か?

コラム

2019年11月22日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2019年度補正予算は10兆円規模か

安倍首相は、台風19号などを踏まえた災害対策、消費増税対策、世界経済の下振れリスクへの備え、東京五輪後の景気底上げなどを柱とする経済対策の策定と2019年度補正予算の編成を指示した。補正予算は年内にまとめられ、2020年1月に召集される通常国会での審議、成立が見込まれているが、すでに補正予算の規模については10兆円以上が必要との声が出ている。

経済対策の議論で筆者がいつも違和感を覚えるのは、経済対策を実施すべきかどうかという議論がほとんどされることなく、経済対策の規模や中身の議論になってしまうことだ。

本来、補正予算とは当初予算編成時には想定できなかったような不測の事態が起きたときに編成すべきものである。典型的なのが今年のように自然災害によって甚大な被害を受けたケースで、災害復旧のための補正予算の編成は躊躇なく速やかに行うべきだ。

一方、足もとの経済情勢を確認すると、海外経済が下振れしていることは確かだが、今のところ緩やかな減速にとどまっており、ITバブルの崩壊、リーマン・ショック後のように世界経済全体が失速するといった事態には至っていない。また、国内需要は消費税率引き上げの影響で弱い動きとなっていることが見込まれるが、これに対しては当初予算の段階で大規模な増税対策が打たれている。

現時点では、消費税率が引き上げられた10月以降の経済指標は公表されていないものが多い。経済対策が必要なのか、必要な場合でもどの位の規模が適切なのかを判断する材料がほとんどない。政府が重要視するEBPM(エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング、証拠に基づく政策立案)の観点からも、消費増税後の経済データがある程度揃ってから、実施するかどうかも含めて経済対策について判断すべきだ。

経済対策の議論で筆者がいつも違和感を覚えるのは、経済対策を実施すべきかどうかという議論がほとんどされることなく、経済対策の規模や中身の議論になってしまうことだ。

本来、補正予算とは当初予算編成時には想定できなかったような不測の事態が起きたときに編成すべきものである。典型的なのが今年のように自然災害によって甚大な被害を受けたケースで、災害復旧のための補正予算の編成は躊躇なく速やかに行うべきだ。

一方、足もとの経済情勢を確認すると、海外経済が下振れしていることは確かだが、今のところ緩やかな減速にとどまっており、ITバブルの崩壊、リーマン・ショック後のように世界経済全体が失速するといった事態には至っていない。また、国内需要は消費税率引き上げの影響で弱い動きとなっていることが見込まれるが、これに対しては当初予算の段階で大規模な増税対策が打たれている。

現時点では、消費税率が引き上げられた10月以降の経済指標は公表されていないものが多い。経済対策が必要なのか、必要な場合でもどの位の規模が適切なのかを判断する材料がほとんどない。政府が重要視するEBPM(エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング、証拠に基づく政策立案)の観点からも、消費増税後の経済データがある程度揃ってから、実施するかどうかも含めて経済対策について判断すべきだ。

実態は緊縮財政?

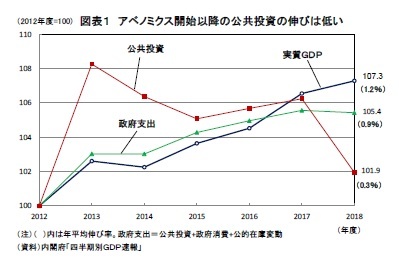

アベノミクスの3本の矢で機動的な財政政策を掲げていたことや、経済対策のための補正予算の編成が繰り返されていることから、アベノミクスは積極財政との印象が強いかもしれないが、実態は異なる。アベノミクス開始以降の2013年度から2018年度までの6年間で、GDP統計の公共投資(公的固定資本形成)の伸びは1.9%、年平均で0.3%にすぎない(図表1)。安倍首相の就任直後に策定された10兆円規模の大型経済対策の効果で、公共投資は2013年度には急拡大した。しかし、その後はむしろ減少傾向となっている。この間、実質GDPは7.3%(年平均1.2%)伸びているので、公共投資はむしろ経済成長の足を引っ張る形となっている。高齢化に伴う医療費の拡大などから増加が続く政府消費を含めた政府支出全体でも6年間の伸びは5.4%(年平均0.9%)で、経済成長率を下回っていることに変わりはない。

アベノミクスの3本の矢で機動的な財政政策を掲げていたことや、経済対策のための補正予算の編成が繰り返されていることから、アベノミクスは積極財政との印象が強いかもしれないが、実態は異なる。アベノミクス開始以降の2013年度から2018年度までの6年間で、GDP統計の公共投資(公的固定資本形成)の伸びは1.9%、年平均で0.3%にすぎない(図表1)。安倍首相の就任直後に策定された10兆円規模の大型経済対策の効果で、公共投資は2013年度には急拡大した。しかし、その後はむしろ減少傾向となっている。この間、実質GDPは7.3%(年平均1.2%)伸びているので、公共投資はむしろ経済成長の足を引っ張る形となっている。高齢化に伴う医療費の拡大などから増加が続く政府消費を含めた政府支出全体でも6年間の伸びは5.4%(年平均0.9%)で、経済成長率を下回っていることに変わりはない。一般的な印象と違って政府支出の伸びが低いのは、建設業の人手不足によって公共工事の執行が遅れていることも一因だが、予算が実態として緊縮気味であることも影響している。

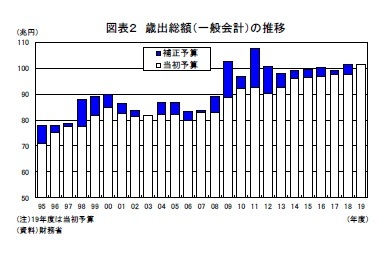

2019年度予算では、一般会計の歳出総額が101.5兆円と初めて100兆円を上回り、7年連続で過去最高を更新した。しかし、これはあくまでも当初予算の数字だ。2018年度補正後予算は100兆円を超えており、これと比較すると2019年度当初予算はほぼ横這いにとどまる。さらに、当初予算を前年度の補正後予算と比較すると、2005年度から2018年度まで14年連続で前年度比減少となっていた(図表2)。財務省の資料や報道などでは当初予算同士の比較が示されることが多いため、積極財政と捉えられがちだが、実態としては緊縮気味の当初予算が毎年組まれている。このことが本来であれば必要のない補正予算の編成につながっているとの見方もできる。

2019年度予算では、一般会計の歳出総額が101.5兆円と初めて100兆円を上回り、7年連続で過去最高を更新した。しかし、これはあくまでも当初予算の数字だ。2018年度補正後予算は100兆円を超えており、これと比較すると2019年度当初予算はほぼ横這いにとどまる。さらに、当初予算を前年度の補正後予算と比較すると、2005年度から2018年度まで14年連続で前年度比減少となっていた(図表2)。財務省の資料や報道などでは当初予算同士の比較が示されることが多いため、積極財政と捉えられがちだが、実態としては緊縮気味の当初予算が毎年組まれている。このことが本来であれば必要のない補正予算の編成につながっているとの見方もできる。

補正予算常態化の非効率

安倍政権発足後、経済対策を目的とした補正予算の編成は常態化している。現在検討されている経済対策は2016年度以来3年ぶりとされているが、2018年度第2次補正予算では、国土強靭化を目的とした公共事業関係費の大幅な積み増しが行われるなど、実質的な経済対策は毎年のように策定され、そのための補正予算が組まれている。

しかし、このような予算編成のやり方には問題が多い。まず、短期間でまとめなければならない補正予算では事業の選択が場当たりなものとなりやすい。補正予算はまず全体の歳出規模ありきとなりがちなので、無駄な支出につながりやすい。また、近年の補正予算の中には、必ずしも緊急性が高いとはいえず、本来は当初予算に盛り込むべき事業を押し込むような事例も散見される。

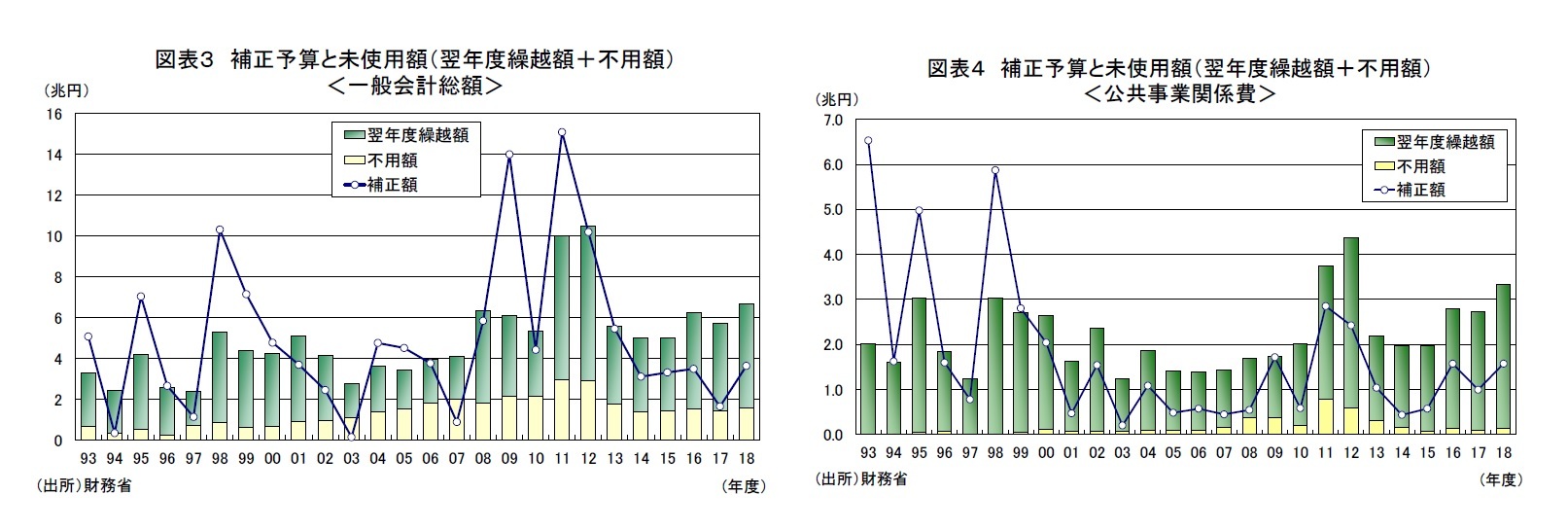

補正予算の成立は年度末近くになることが多いため、予算が消化しきれないという問題もある。日本の予算は単年度主義となっており、予算によって認められた国費の歳出期限が及ぶのは原則とし当年度限りで、年度内に使用し終わらない金額は国庫に返納することになっている。一定の条件を満たせば翌年度に繰り越すことができるが、東日本大震災からの復興、大型景気対策のために補正予算の規模が大きく膨らんだ2011、2012年度は10兆円以上が使いきれずに、そのうち約3兆円が不用額となり結局執行されずに終わった。2013年度以降は補正予算の規模縮小に伴い未使用額(翌年度繰越額+不用額)も小さくなったが、それでも補正額を上回る未使用額が毎年発生している(図表3)。使い切れない額の予算を毎年のように組むことは極めて非効率だ。特に、公共事業関係費については人手不足の影響もあって予算の約3割が翌年度に繰り越されている(図表4)。2019年度補正予算は規模が大きいことに加え、成立が年度末近くになることが見込まれるため、予算の使い残しが膨らむ可能性がある。

しかし、このような予算編成のやり方には問題が多い。まず、短期間でまとめなければならない補正予算では事業の選択が場当たりなものとなりやすい。補正予算はまず全体の歳出規模ありきとなりがちなので、無駄な支出につながりやすい。また、近年の補正予算の中には、必ずしも緊急性が高いとはいえず、本来は当初予算に盛り込むべき事業を押し込むような事例も散見される。

補正予算の成立は年度末近くになることが多いため、予算が消化しきれないという問題もある。日本の予算は単年度主義となっており、予算によって認められた国費の歳出期限が及ぶのは原則とし当年度限りで、年度内に使用し終わらない金額は国庫に返納することになっている。一定の条件を満たせば翌年度に繰り越すことができるが、東日本大震災からの復興、大型景気対策のために補正予算の規模が大きく膨らんだ2011、2012年度は10兆円以上が使いきれずに、そのうち約3兆円が不用額となり結局執行されずに終わった。2013年度以降は補正予算の規模縮小に伴い未使用額(翌年度繰越額+不用額)も小さくなったが、それでも補正額を上回る未使用額が毎年発生している(図表3)。使い切れない額の予算を毎年のように組むことは極めて非効率だ。特に、公共事業関係費については人手不足の影響もあって予算の約3割が翌年度に繰り越されている(図表4)。2019年度補正予算は規模が大きいことに加え、成立が年度末近くになることが見込まれるため、予算の使い残しが膨らむ可能性がある。

財政再建への近道

補正予算はリーマン・ショックのような景気の急速な悪化や自然災害の発生など、緊急性の高い場合に限って編成すべきだ。逆に言えば、不測の事態が起きない限り補正予算が不要な金額を当初予算の段階で確保しておくことが望ましい。確かに、当初予算の規模を拡大すると財政健全化の放棄と受け取られかねないリスクはある。しかし、重要なのは当初予算で財政赤字を減らすことではなく、実態として着実に財政再建を進めることだ。当初予算の規模が拡大してもそれによって無駄な補正予算の編成をなくすことができれば、そのほうが財政再建にとっては近道だろう。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2019年11月22日「研究員の眼」)

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/31 | 鉱工業生産25年9月-7-9月期の生産は2四半期ぶりの減少も、均してみれば横ばいで推移 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/31 | 雇用関連統計25年9月-女性の正規雇用比率が50%に近づく | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/30 | 潜在成長率は変えられる-日本経済の本当の可能性 | 斎藤 太郎 | 基礎研レポート |

| 2025/10/24 | 消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月31日

鉱工業生産25年9月-7-9月期の生産は2四半期ぶりの減少も、均してみれば横ばいで推移 -

2025年10月31日

行政の枠を越えた流域単位の水管理-気候変動時代に求められる広域的な水マネジメント戦略 -

2025年10月31日

雇用関連統計25年9月-女性の正規雇用比率が50%に近づく -

2025年10月31日

ユーロ圏GDP(2025年7-9月期)-前期比プラス成長を維持し、成長率は加速 -

2025年10月31日

ユーロ圏失業率(2025年9月)-失業率は6.3%で横ばい推移

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【アベノミクスは積極財政か?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

アベノミクスは積極財政か?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!