- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融市場・外国為替(通貨・相場) >

- 米ドル/円のヘッジコストが9月に高騰する理由

2018年10月15日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

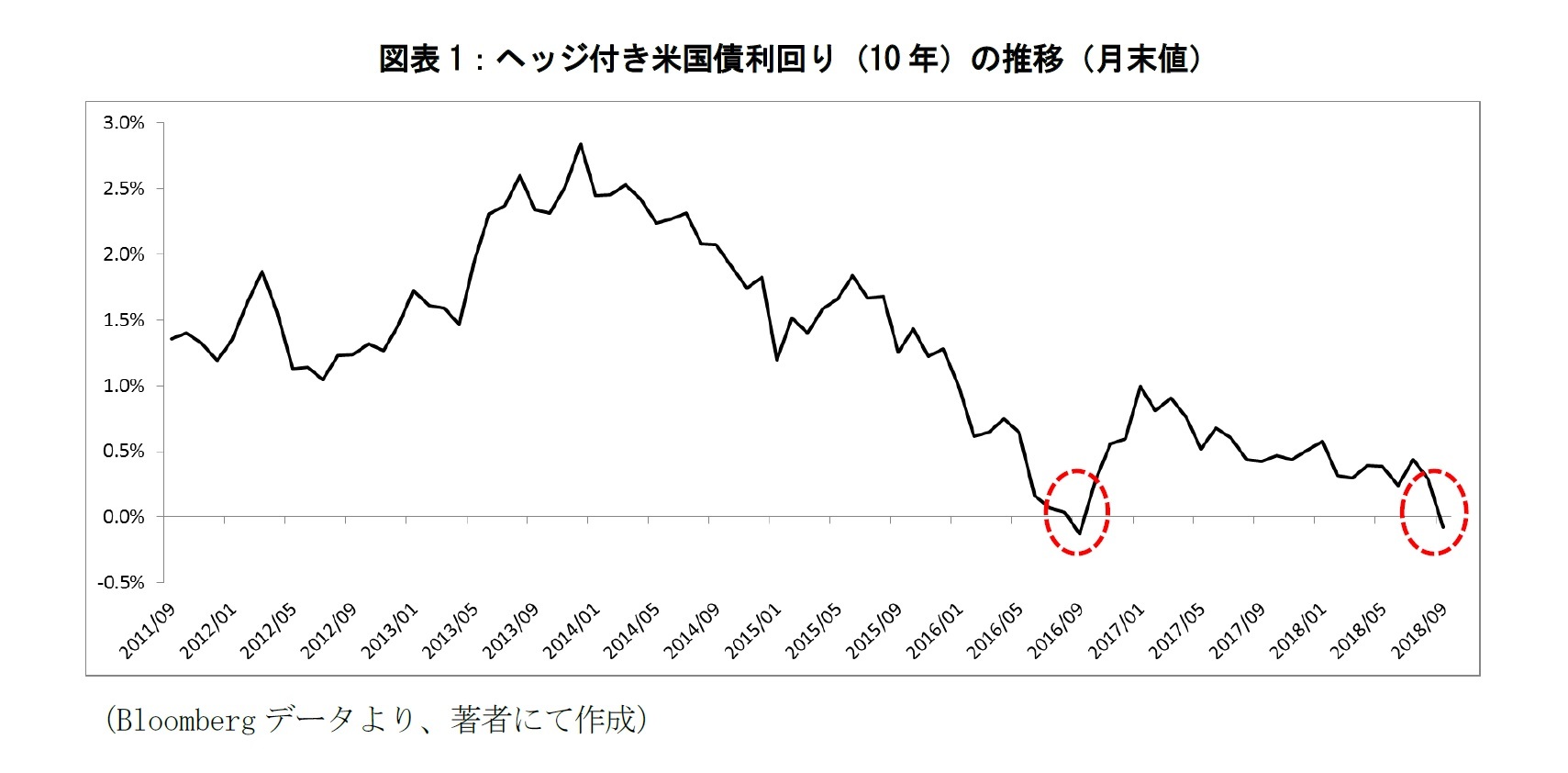

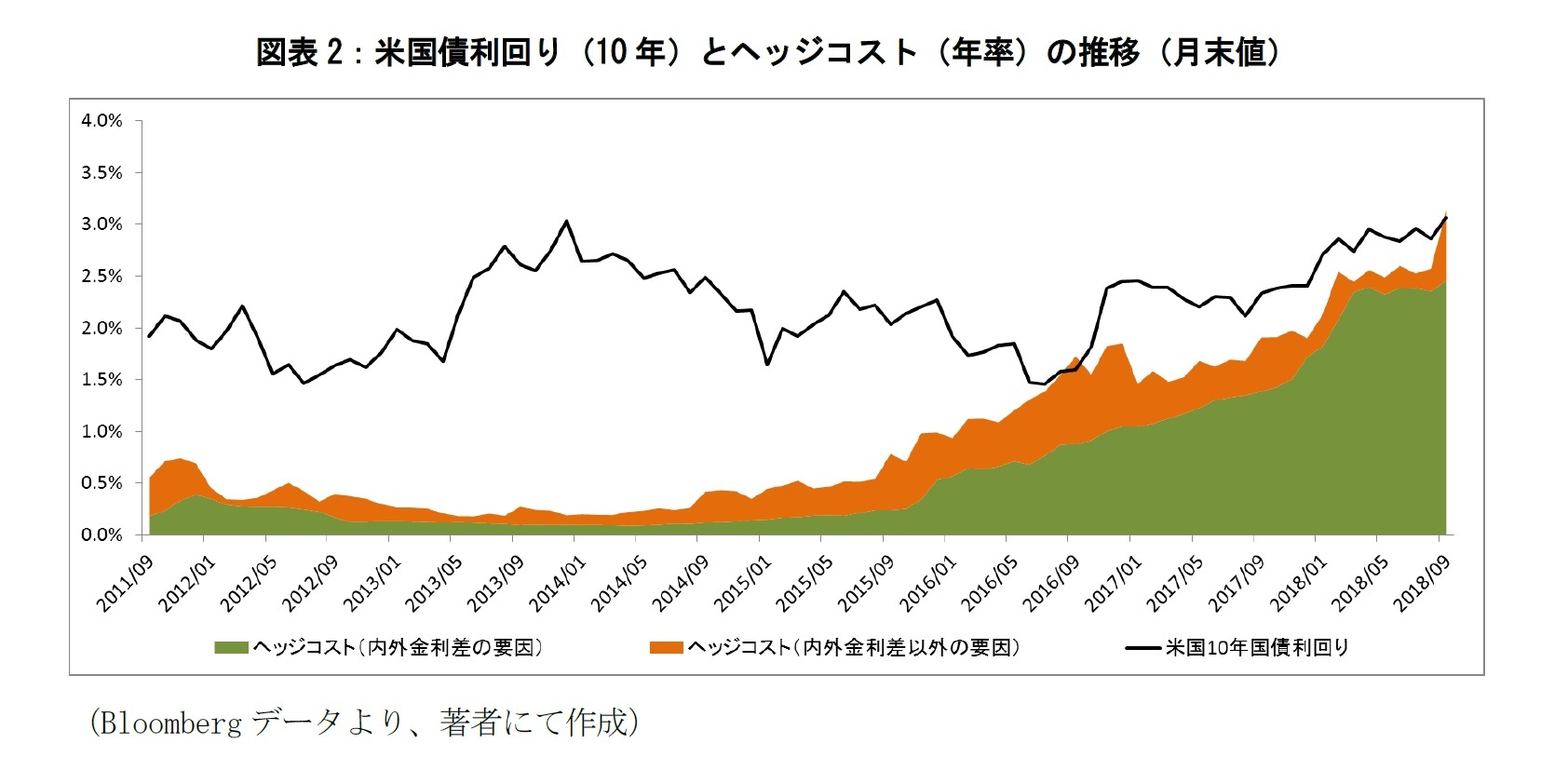

2018年9月の米ドル/円のヘッジコスト(米ドルの資金調達コスト)は、月末にかけて3.14%にまで急上昇し、ヘッジ付き米国債利回り(10年)は-0.08%にまで低下した(図表1)。月末にヘッジ付き米国債利回り(10年)がマイナス値になるのは2016年9月末以来である。2018年8月末と比較すると、米国債利回り(10年)は0.20%上昇したが、その一方でヘッジコストが0.57%上昇している。ヘッジコストの上昇の内訳をみると、内外金利差(ここでは、米ドルと円の3ヶ月LIBORの差分とする)は0.10%の上昇に留まっているものの、内外金利差以外の要因が0.47%上昇したことが大きく寄与している(図表2)。

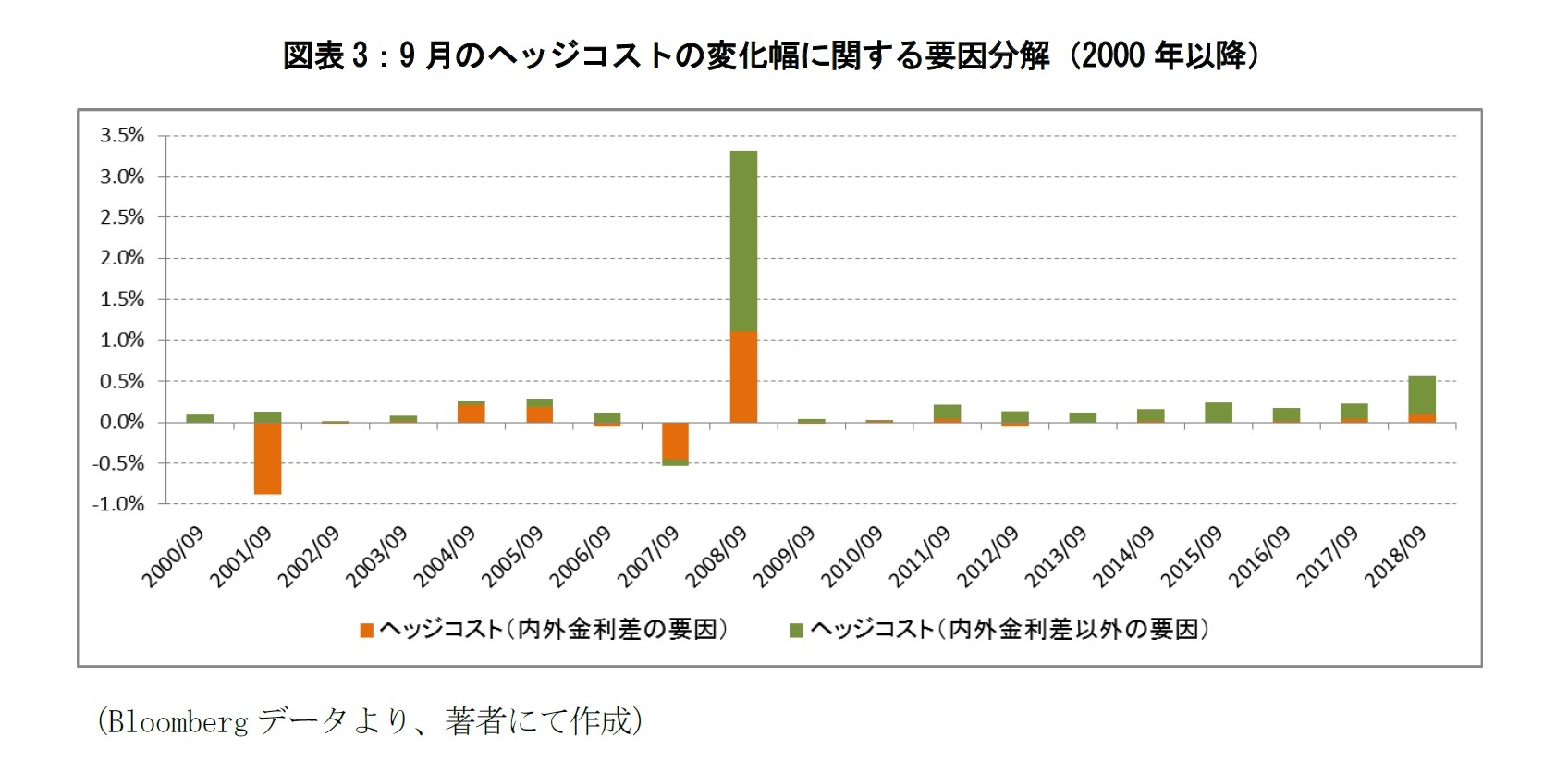

実は、2008年より11年連続で9月にヘッジコストが上昇しており、季節的な要因が大きいといえる(図表3)。その理由として、特に国際的に活動する金融機関に課せられるレバレッジ比率規制の影響が指摘できるだろう1。レバレッジ比率規制は金融機関のレバレッジの拡大を抑制することを目的とする金融規制で、2010年12月に基本的な枠組みが導入され、2017年12月に最終文書が公表された。米ドルの資金調達に用いられる通貨スワップ等のバランスシートを用いる取引手段は金融機関のレバレッジを拡大させる。よって、バランスシート(分母)の拡大に対して資本(分子)を積む必要が出てくるため、通貨スワップ等を取り組む際には、米ドルを提供する金融機関が米ドルの資金調達ニーズのある金融機関に対して規制対応のコストを徴求するインセンティブが高まるものと想定される。ヘッジコストは通貨スワップ市場の利払い慣行などを理由に3ヶ月間を代表的な指標とみなすことが多く、特に9月末にかけて、3ヶ月先(12月末)のリスク指標の計算に向けて、一時的にヘッジコストが上昇する傾向が強まるものと推測される。

レバレッジ比率規制の基本的な枠組みが導入された2010年12月以降でみると、ヘッジコストは9月に平均0.22%上昇している。そのうち内外金利差以外の要因による寄与度は92%だが、内外金利差による寄与度は8%と非常に小さい。つまり、年末に向けた短期金融市場の需給以上に、レバレッジ比率規制を含む金融規制の要因が無視できないことが示唆される。

ところで、2018年9月は例年以上に内外金利差以外の要因でヘッジコストが上昇したことになる。そこで、SOFR2などの翌日物金利とヘッジコストの内外金利差以外の要因が連動している点にも注目したい。長らくヘッジコストが高止まりしているため、米国外の銀行にとって、通貨スワップ市場だけではなく、米国内の現地法人や支店によるレポ等を用いた資金調達も重要な選択肢になっている3。9月の利上げ後に翌日物金利が上昇した一方で、3ヶ月LIBORの上昇が限定的であったため、翌日物の資金調達コストの上昇分についても、通貨スワップ市場において内外金利差以外の要因に上乗せされる形でヘッジコストの水準が調整されたものと考えられる。

レバレッジ比率規制の基本的な枠組みが導入された2010年12月以降でみると、ヘッジコストは9月に平均0.22%上昇している。そのうち内外金利差以外の要因による寄与度は92%だが、内外金利差による寄与度は8%と非常に小さい。つまり、年末に向けた短期金融市場の需給以上に、レバレッジ比率規制を含む金融規制の要因が無視できないことが示唆される。

ところで、2018年9月は例年以上に内外金利差以外の要因でヘッジコストが上昇したことになる。そこで、SOFR2などの翌日物金利とヘッジコストの内外金利差以外の要因が連動している点にも注目したい。長らくヘッジコストが高止まりしているため、米国外の銀行にとって、通貨スワップ市場だけではなく、米国内の現地法人や支店によるレポ等を用いた資金調達も重要な選択肢になっている3。9月の利上げ後に翌日物金利が上昇した一方で、3ヶ月LIBORの上昇が限定的であったため、翌日物の資金調達コストの上昇分についても、通貨スワップ市場において内外金利差以外の要因に上乗せされる形でヘッジコストの水準が調整されたものと考えられる。

1 “Covered interest parity lost: understanding the cross-currency basis”(BIS, 2016年)、「グローバルな為替スワップ市場の動向について」(日本銀行, 2016年)、「金融機関のドル資金調達と金融規制改革の影響」(日本銀行, 2016年)、などでも金融規制の影響に関する指摘がある。

2 SOFR(Secured Overnight Financing Rate)は銀行間のレポ取引(翌日物)に基づいた金利指標のこと。無リスク金利として使用される。

3 “Business models and dollar funding of global banks”(BIS, 2018年)では、邦銀による米ドルの資金調達において、レポ取引へ依存度が増していることが指摘されている。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2018年10月15日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1848

経歴

- 【職歴】

2005年4月 住友信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入社

2014年9月 株式会社ニッセイ基礎研究所 入社

2021年7月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

・経済産業省「キャッシュレスの普及加速に向けた基盤強化事業」における検討会委員(2022年)

・経済産業省 割賦販売小委員会委員(産業構造審議会臨時委員)(2023年)

【著書】

成城大学経済研究所 研究報告No.88

『日本のキャッシュレス化の進展状況と金融リテラシーの影響』

著者:ニッセイ基礎研究所 福本勇樹

出版社:成城大学経済研究所

発行年月:2020年02月

福本 勇樹のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/08/15 | 生成AIを金融リスク分析の視点から読み解いてみる-なぜ人間によるファクトチェックが必要なのか | 福本 勇樹 | 研究員の眼 |

| 2025/07/08 | 家計はなぜ破綻するのか-金融経済・人間行動・社会構造から読み解くリスクと対策 | 福本 勇樹 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/24 | 日本国債市場における寡占構造と制度的制約-金利上昇局面に見られる構造的脆弱性の考察 | 福本 勇樹 | 基礎研レポート |

| 2025/06/12 | 金融技術革新の4類型とその波及効果-キャッシュレス化にみる「制度から始まるイノベーション」の形 | 福本 勇樹 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

ユーロ圏消費者物価(25年10月)-2%目標に沿った推移が継続 -

2025年11月04日

米国個人年金販売額は2025年上半期も過去最高記録を更新-但し保有残高純増は別の課題- -

2025年11月04日

パワーカップル世帯の動向(2)家庭と働き方~DINKS・子育て・ポスト子育て、制度と夫婦協働が支える -

2025年11月04日

「ブルー寄付」という選択肢-個人の寄付が果たす、資金流入の突破口 -

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【米ドル/円のヘッジコストが9月に高騰する理由】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

米ドル/円のヘッジコストが9月に高騰する理由のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!