- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 年金 >

- 公的年金 >

- 日米で異なる高齢期の収入構成

日米で異なる高齢期の収入構成

金融研究部 企業年金調査室長 年金総合リサーチセンター・ジェロントロジー推進室・サステナビリティ投資推進室兼任 梅内 俊樹

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

これに対して、日本ではどうだろうか。厚生労働省の国民生活基礎調査(2017年)によれば、65歳以上の高齢者世帯においては、収入の66.3%を公的年金が占め、稼働所得は22.3%、企業・個人年金や資産・財産所得に至っては、それぞれ4.5%、5.3%に留まっている。米国の収入構成と大きく異なり、公的年金に多くを依存する構造となっている。

米国と日本とでは、公的・私的年金制度の体系や年金制度を取り巻く環境は異なる。こうした中で、日本において公的年金の給付水準が米国に比べ充実しているのであれば、公的年金の構成割合が米国に比べ高いとしても不思議ではない。しかしながら、OECDの所得代替率を比較する限り、そうでもなさそうだ。

OECDは加盟国の公的年金をいくつかの指標により比較しているが、その一つとして所得代替率による比較を行っている。OECDの所得代替率(※)は、現役時代の平均収入に対して、公的年金の受給開始年齢時の給付水準がどの程度かを示す割合として定義される。各国間の所得代替率が直接比較できるように様々な調整を行いながら、各国の所得代替率の将来の見込みが推計されている。

これによれば、米国の公的年金の所得代替率が38.3%であるのに対して、日本では34.6%に留まっている。日本については、マクロ経済スライド終了時の給付水準に基づいており、所得代替率は低めに推計されているが、2017年時点の給付水準に換算しても41%程度に留まるものと推測される。日本の公的年金が米国に比べ充実しているという事実は残念ながら確認できない。

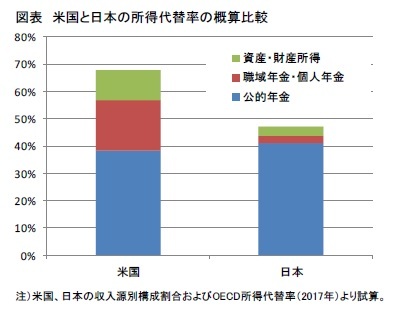

これによれば、米国の公的年金の所得代替率が38.3%であるのに対して、日本では34.6%に留まっている。日本については、マクロ経済スライド終了時の給付水準に基づいており、所得代替率は低めに推計されているが、2017年時点の給付水準に換算しても41%程度に留まるものと推測される。日本の公的年金が米国に比べ充実しているという事実は残念ながら確認できない。結局のところ、高齢者の収入構成が米国と日本とで大きく異なるのは、公的年金の給付水準に違いがあるからではなく、公的年金以外の収入に大きな格差があるためと考えられる。ちなみに、平均収入の構成割合とOECDの所得代替率をもとに、公的年金以外の所得代替率を単純計算すると、図表の通りとなる。平均収入の統計とOECDの公的年金とでは前提に違いがあるため正確性を欠くが、米国と日本の違いを概観することはできるだろう。これによれば、日本では職域・個人年金や資産・財産所得が極端に少ないことが一目瞭然だ。

もちろん、現役時代に対する高齢期の収入が高いほど良いとは言い切れない。高齢期の収入を高めるためには、将来に備えて現役時代の消費を抑制する必要があり、そのバランスをとる必要があるためである。しかしながら、日米の意識調査によれば、米国では収入に満足・やや満足している退職者の割合は79%と高いのに対して、日本では収入に満足・やや満足している65歳以上の割合が51%に留まっている。裏を返せば、日本においては生活に不安を抱える人の割合が相対的に高いということであり、こうした実態を踏まえると、高齢化が急速に進み、公的年金の拡大が難しい日本においては、企業・個人年金を含む自助努力の拡充が、高齢期の安心を確保する上で欠かせない。

こうした課題に対しては、既に私的年金制度や資産形成をサポートする制度の整備が進められている。今後は、これまでに手当てされた制度改正や新たな制度の創出により、自助努力の拡大も期待されるところではある。しかしながら、自助努力を促す政策については、継続的な検討が望まれる。他方、個人、特に若い世代においては、遠い将来のこととして先送りすることなく、高齢期への備えについて早い時期から計画実行することが求められる。自助努力への意識が国全体で高まり、安心できる超高齢化社会が迎えられることを願いたい。

(※)厚生労働省の所得代替率との違い

厚生労働省の所得代替率とは計算前提が異なる。主な違いとして、以下が挙げられる。

・厚生労働省では「本人(基礎年金+報酬比例部分)及び配偶者(基礎年金)の年金額の合計」を所得代替率の分子としているのに対し、OECDでは「本人のみ」を分子としている。

・厚生労働省では分子は税金・社会保険料控除前、分母の現役世代の平均年収は税金・社会保険料控除後としているのに対し、OECDでは分子、分母ともに、税金・社会保険料控除前としている。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2018年07月31日「研究員の眼」)

03-3512-1849

- 【職歴】

1988年 日本生命保険相互会社入社

1995年 ニッセイアセットマネジメント(旧ニッセイ投信)出向

2005年 一橋大学国際企業戦略研究科修了

2009年 ニッセイ基礎研究所

2011年 年金総合リサーチセンター 兼務

2013年7月より現職

2018年 ジェロントロジー推進室 兼務

2021年 ESG推進室 兼務

梅内 俊樹のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/16 | サステナビリティ情報開示の法制化の概要 | 梅内 俊樹 | 基礎研レター |

| 2025/04/03 | 資産配分の見直しで検討したいプライベートアセット | 梅内 俊樹 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/02/28 | 日本版サステナビリティ開示基準を巡る議論について-開示基準開発の経過と有価証券報告書への適用の方向性 | 梅内 俊樹 | 基礎研レター |

| 2024/09/06 | 持続的な発展に向けて-SDGsの先を見据えた継続的な取組が必要か? | 梅内 俊樹 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書 -

2025年10月31日

鉱工業生産25年9月-7-9月期の生産は2四半期ぶりの減少も、均してみれば横ばいで推移

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【日米で異なる高齢期の収入構成】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

日米で異なる高齢期の収入構成のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!