- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 医療・介護・健康・ヘルスケア >

- 医療制度・ヘルスケア早分かり >

- 医療分野における個人IDの導入で、何が便利になるの?

医療分野における個人IDの導入で、何が便利になるの?

保険研究部 主任研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任 村松 容子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――医療分野における個人IDの活用

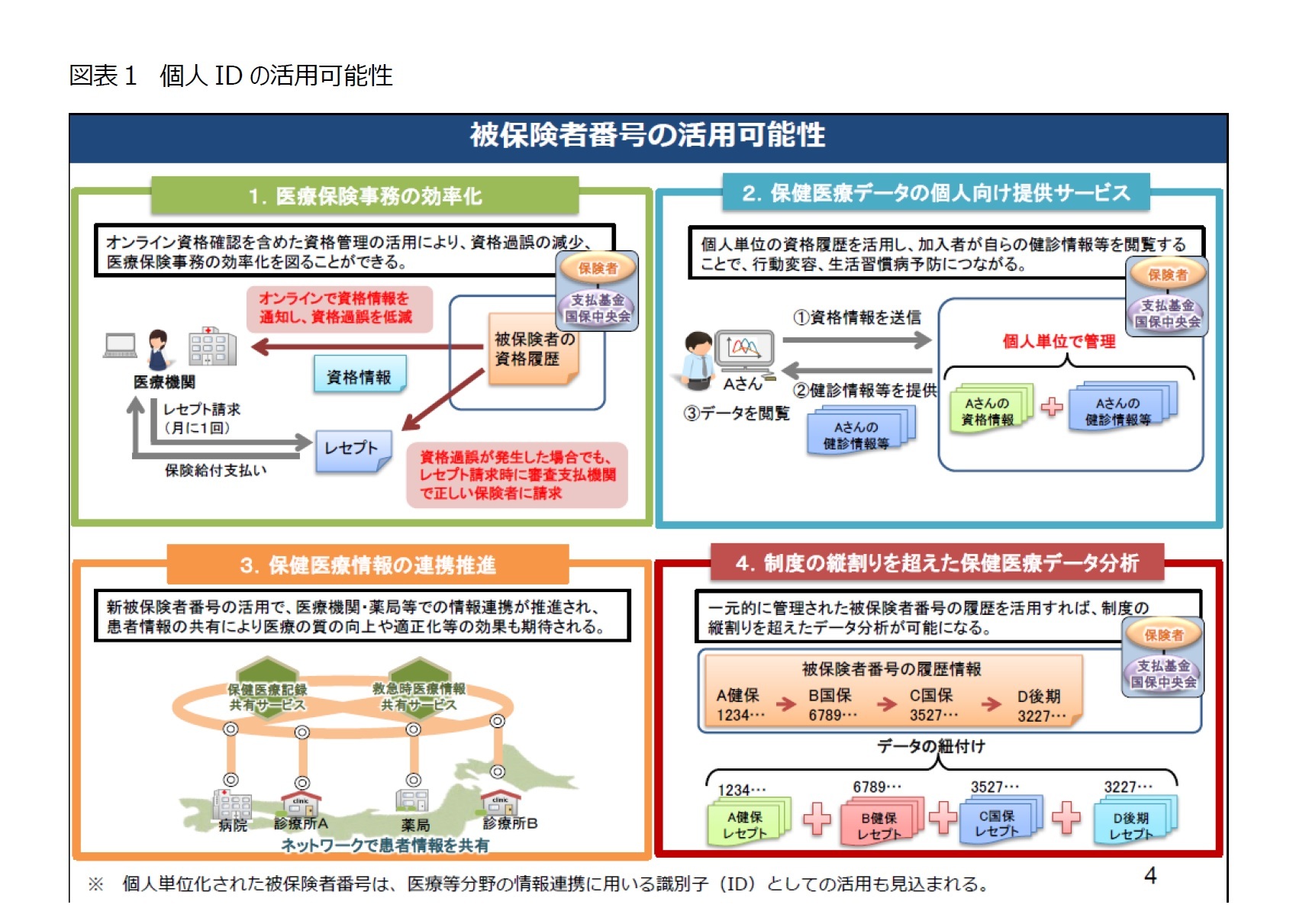

マイナンバーや医療等ID等の個人IDの導入によって、これまでに受けた予防接種歴や健診結果のほか、病歴、服用中の薬、介護施設で受けたリハビリテーション等といった医療や介護等に関するサービス利用記録が、個人ごとに把握できるようになります。つまり、個々人の生涯にわたる医療関連情報の収集と参照が可能となります。こういった情報は、たとえば、救急搬送された際に、より早く的確な治療を受けるためや、地域の医療機関や介護施設、介護士間の情報連携をスムーズにするために使われます。将来的には、病気や投薬・治療に関する研究によって、医療の質の向上や無駄な医療費削減への応用が期待されています。

2――医療等ID導入の背景

国民皆保険制度を採用している日本では、すでに個人を特定するためのIDとして、公的医療保険の保険証についている被保険者番号があります。しかし、被保険者番号は、保険者ごとに発行されるため、結婚や就職、転居、転・退職、あるいは75歳で後期高齢者になると、加入する保険者が変わり、番号も変わります。番号が変われば、過去の利用歴は途絶えてしまいます。また、原則として世帯単位で管理されているため、特に被扶養家族については、個人単位で継続した情報が取得しにくい仕組みとなっています。

そこで、加入する保険者が変わっても、個人ごとに利用記録を生涯にわたって追うことができる番号が必要だと考えられ、医療等IDが配布されることになりました。

現在のところ、医療等IDは、マイナンバー制度のために構築されたインフラを活用しますが、プライバシーや安全等の観点から、目的に応じて、マイナンバーとは異なる番号が複数個付与され、場面によって番号を使い分ける予定です。たとえば、医療機関で使う場合、会計窓口で見ることができるのは、患者の公的医療保険の加入資格情報だけを確認できる番号に限られます。また、医療等IDは、場合によっては番号を変更できる等の措置も検討されています。

一方、医療保険の保険料徴収や現金給付には、マイナンバーが使用されます。また、予防接種履歴の記録の自治体間での連携や特定健診・保健指導の結果の被用者保険間での連携にはマイナンバーが利用される予定です1。

1 マイナンバー法には、大規模な災害時には医療機関でマイナンバーが使える例外規程があります。

2025年を目途に構築される地域包括ケアシステムでは、高齢になっても住み慣れた地域で暮らせるように、かかりつけ医と大病院、介護機関等の、関係する複数の機関によって高齢者をサポートすることになります。その際、それぞれの機関が個人を識別し、継続的に適切なサポートするために個人IDを利用されることが考えられています。

また、2020年を目途に、医療機関間で、診療情報や服薬情報を共有することで、転院等にともなう無駄な検査や、不必要な多剤服用を減らすことも期待されています。また、救急搬送時に、より早く適切な処置を行うため、過去の受診歴を医療機関で共有することが考えられています。

個人に向けても、過去の健診結果や予防接種記録を閲覧できるポータルサイト(マイナポータル)が開設される予定です。これによって、自分の健康状態を把握し、生活習慣病予防に役立てることが考えられます(図1参照)。

3――当面の導入予定

ID導入による私たちの生活に身近な変更として、2019年7月以降、マイナンバーカードに保険証の資格確認機能が付きます。現在は、毎月、窓口で患者の保険証から医療保険資格の確認を行っていますが、転・退職等による資格喪失後の保険証による受診や、それに伴う過誤請求が発生しており、保険者や医療機関、支払基金の負担になっています。今後は、マイナンバーカードに付けられた電子証明書を窓口で読み取り、オンラインで資格の照会を行う仕組みとなり、過誤請求による負担が軽減されると考えられます。

ただし、マイナンバーカードを持っていない国民も多いほか、全国の医療機関がマイナンバーカードによるオンライン確認に対応していないため、当面は、健康保険証に記載される新被保険者番号で資格情報の確認を行う予定です。

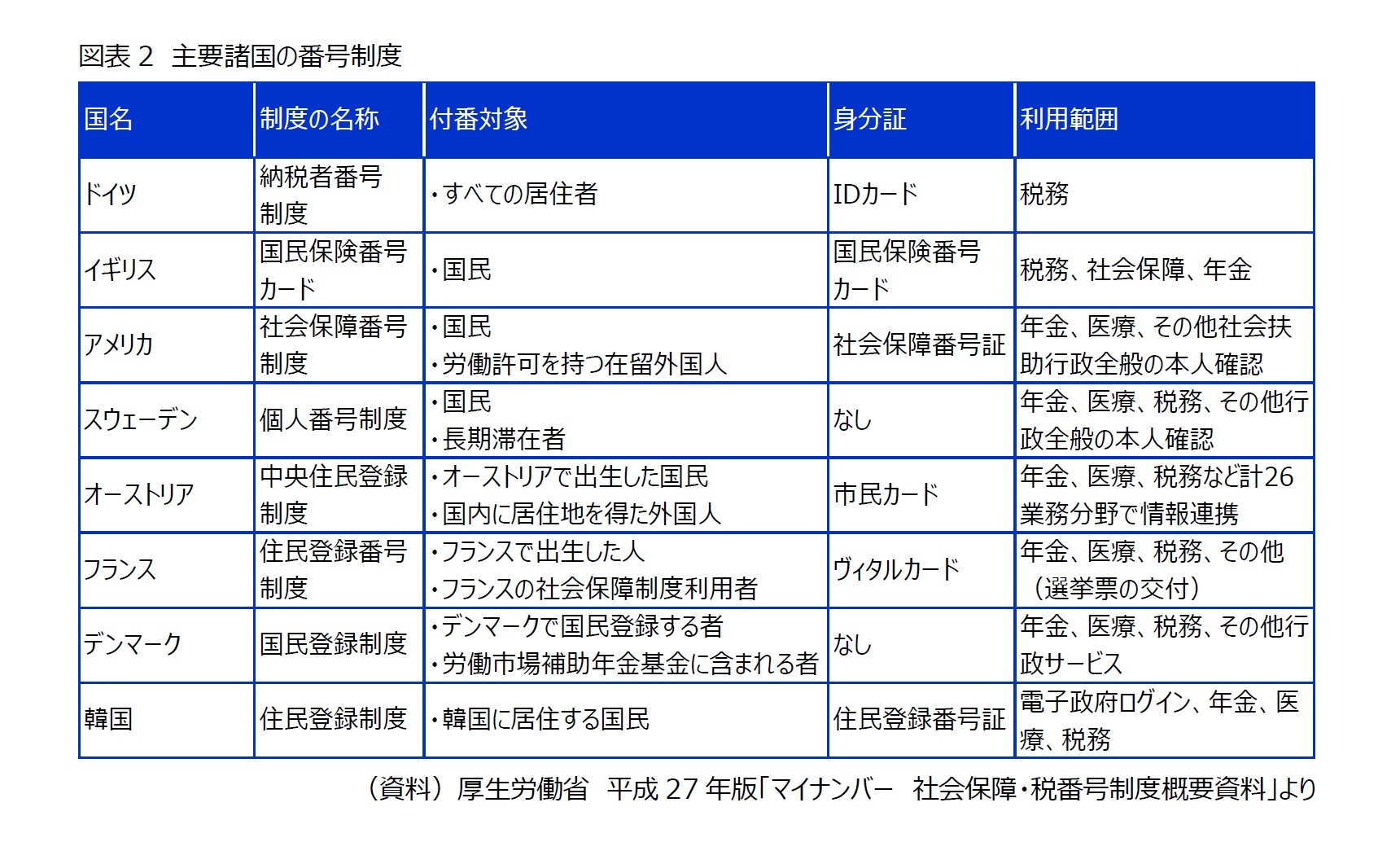

4――諸外国の状況

(2018年03月16日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1783

- 【職歴】

2003年 ニッセイ基礎研究所入社

村松 容子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/29 | 生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して | 村松 容子 | 基礎研レター |

| 2025/10/17 | 日本における「老衰死」増加の背景 | 村松 容子 | 研究員の眼 |

| 2025/09/18 | 保険適用後の不妊治療をめぐる動向~ARTデータとNDBデータの比較 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/22 | 保険ショップの利用実態とその変化~利用目的とチャネル選択にみる役割の変化 | 村松 容子 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【医療分野における個人IDの導入で、何が便利になるの?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

医療分野における個人IDの導入で、何が便利になるの?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!