- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 財政・税制 >

- 国の役割はどこへ行った? -ふるさと納税シリーズ(4)ふるさと納税研究会からワンストップ特例制度創設に至るまで

国の役割はどこへ行った? -ふるさと納税シリーズ(4)ふるさと納税研究会からワンストップ特例制度創設に至るまで

金融研究部 主任研究員・年金総合リサーチセンター・ジェロントロジー推進室・サステナビリティ投資推進室兼任 高岡 和佳子

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

3――ワンストップ特例制度

(1)報告書におけるワンストップ特例制度

報告書には、寄附者にとって「使いやすい」仕組みとすることが必要であると記載されている。この記載が平成27年度に創設されたワンストップ特例制度につながる。

報告書は国の役割を考慮し、税額軽減の一部を所得税から還付すべきという考えに基づいて作られている。しかし、所得税の還付を受けるには確定申告を行うことが必要である。報告書にも指摘されているように、確定申告を行ったことがない給与所得者にとって、確定申告の為の書類作成等を行う負担は小さくない。そこで報告書では、個人住民税の税額控除の適用のみ受けられれば良く、所得税の還付を望まないような寄附者のために、個人住民税における簡素な申告手続きについて検討することを求めている。加えて、確定申告を行わない場合には所得税の所得控除の適用は受けられず、結果として税額軽減効果が限定されてしまうことについて、寄附者に周知、理解してもらう必要についても報告書で触れられている。つまり、報告書の段階では、利便性を追求する寄附者は税額軽減効果の一部を放棄することが求められていた。

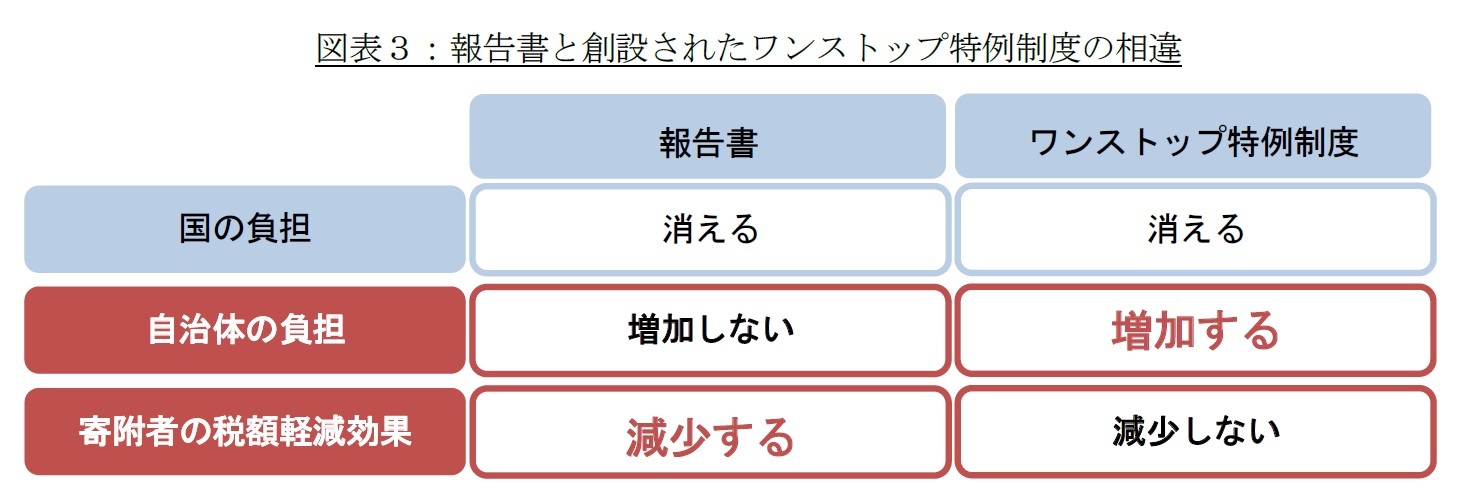

要するに、国も相当程度の役割を担うことが望ましいとする一方で、寄附者の選択によっては、国は役割を担う必要がなくなる制度が検討されていたわけだ(図表3)。

平成27年度に創設されたワンストップ特例制度は、寄附先自治体数が5団体以下であることを条件として、寄附する自治体にワンストップ特例申請書を提出することで、確定申告を免除する制度である。報告書で検討することが求められた「使いやすい」仕組みに他ならない。しかし、報告書に記載された内容と大きく異なる点がある。それは、ワンストップ特例制度を利用しても、寄附者の税額軽減効果が限定されない点である。但し、確定申告を行わなくても所得税の還付を受けられるようになった訳ではない。種をあかすと、所得税と住民税から控除される総額(寄附額から自己負担下限額を差し引いた額)がまるまる住民税から控除されることになっているのだ。つまり、寄附者がワンストップ特例制度を選択した場合、国の役割が消える。その分だけ、代わりに地方の負担が増加することになった(図表3)。

では、ワンストップ特例制度によって国の役割は、どの程度小さくなる可能性があるのだろうか。そこで、ワンストップ特例制度により自治体の負担に移転しうる額が国の負担額に占める割合を試算した。結果、国の負担額のうち50%程度3が自治体の負担に移転しうることがわかった。ワンストップ特例制度が本来の目的を果たす「使いやすい」仕組みならば、適用対象者の大多数が制度を利用するだろう。すると、国の役割の大部分が自治体に移転することになる。

3 平成26年分民間給与実態統計調査(平成27年9月)並びに、平成26年分申告所得税標本調査(平成28年2月)を基に試算。調査別に設定された階級別(給与階級もしくは合計所得階級)に一人当たり課税所得、一人当たり最大減税額、国が負担する最大減税額などを試算。民間給与実態統計調査と、申告所得税標本調査の給与所得者以外を納税者全体とみなし、年間給与総額が2,000万円以下の給与所得者に対する国が負担する最大減税額が、納税者全体に対する国が負担する最大減税額に占める割合を、国の負担のうち、自治体に移転しうる割合とした。

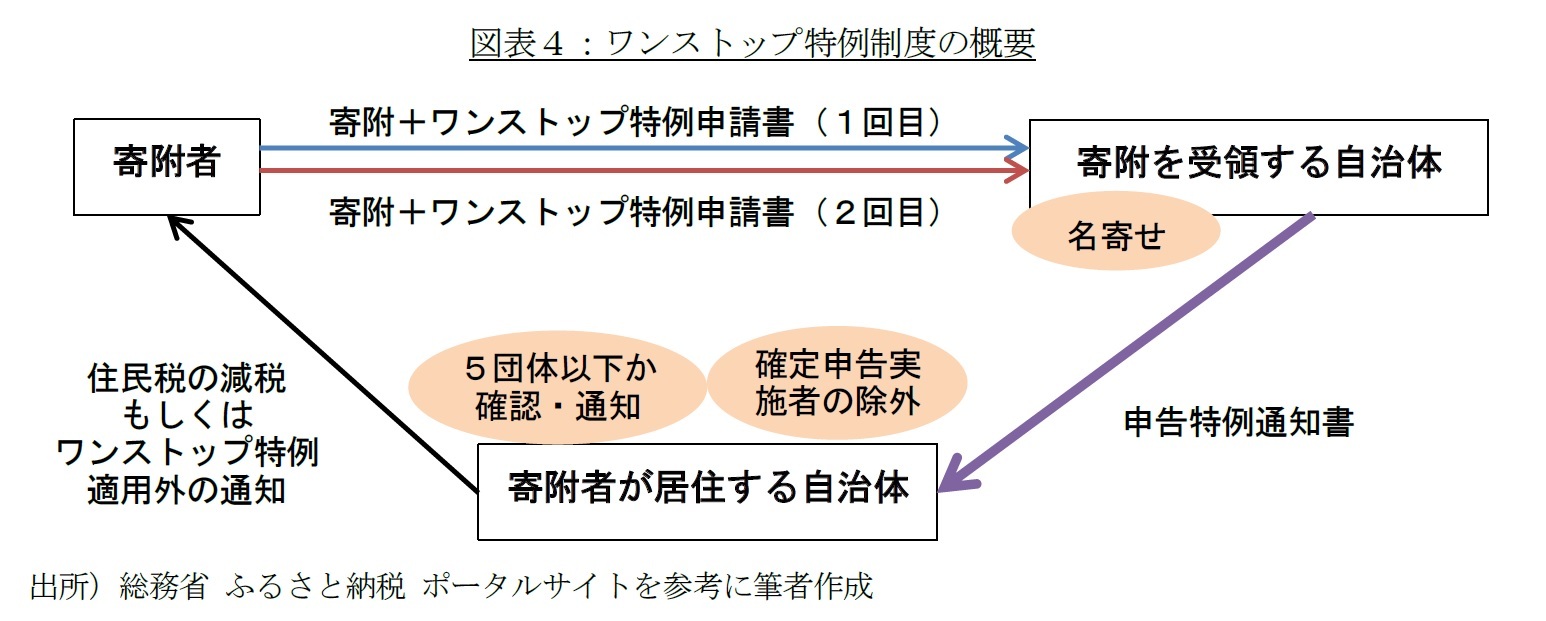

寄附者がワンストップ特例制度を積極的に利用した場合、国の役割が小さくなる一方、自治体の負担が増すことに対する償いだろうか。「ふるさと納税ワンストップ制度の取り扱いについて(「地方税法の施行に関する取扱いについて(市町村税関係)」(抜粋)(平成27年4月1日総税市第22号により一部改正))」には、寄附者が居住する自治体の負担軽減に対する配慮が示されている。具体的には、申告特例通知書(寄附者が申告特例を求めた場合に、寄附を受領した自治体が寄附者の居住する自治体に送付する書類、図表4参照)の様式を全国的に統一している。更に、同一寄附者が同一自治体に複数回に分けて寄附した場合の扱いについても配慮を感じる。寄附者はその都度ワンストップ特例申請書を提出するが、寄附を受領した自治体は、それらを名寄せし1枚の申告特例通知書を作成する必要がある。これは、寄附先自治体数が5団体以下であることが、ワンストップ特例制度を利用する条件だからだ。この条件がある以上、寄附を受領する自治体か寄附者が居住する自治体のいずかに名寄せする必要が生じる。寄附者が居住する自治体の負担軽減に対する配慮し、寄附を受領する自治体にその事務負担を負わせたと考えられる。

なお、平成28年以降、ワンストップ特例制度を利用する際にはマイナンバーが必要となった。「行政の効率化」はマイナンバー制度のメリットの一つだ。マイナンバーを利用するのならば、申告特例通知書数増加は、さほど負担にはならず、申告特例通知書数を抑制するメリットは小さい。むしろ、うっかり6団体以上に寄附した寄附者へのケアという負担を増加させるデメリットの方が大きいのではないだろうか。

加えて、ワンストップ特例制度の利用を申請しても、確定申告を行うとワンストップ特例制度の適用対象外となる。実際、ワンストップ特例制度の利用を申請したにも関わらず、その後多額の医療費を支払った場合など確定申告を行う必要が生じることはあるだろう。このため、寄附者が居住する自治体には、ワンストップ特例制度の利用を申請した寄附者のうち確定申告を行った寄附者と区別する必要まで生じる。

(2016年08月26日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1851

- 【職歴】

1999年 日本生命保険相互会社入社

2006年 ニッセイ基礎研究所へ

2017年4月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

高岡 和佳子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/20 | ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む | 高岡 和佳子 | 研究員の眼 |

| 2025/07/03 | 国内企業年金が好むオルタナティブ投資 | 高岡 和佳子 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/06/30 | 食品ロス削減情報の比較可能性-何のための情報開示か? | 高岡 和佳子 | 基礎研レター |

| 2025/04/30 | ふるさと納税のピットフォール-発生原因と望まれる改良 | 高岡 和佳子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【国の役割はどこへ行った? -ふるさと納税シリーズ(4)ふるさと納税研究会からワンストップ特例制度創設に至るまで】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

国の役割はどこへ行った? -ふるさと納税シリーズ(4)ふるさと納税研究会からワンストップ特例制度創設に至るまでのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!