- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 子ども・子育て支援 >

- 男性の育休取得の現状(2024年度)-過去最高の40.5%へ、産後パパ育休で「すそ野拡大」効果も

男性の育休取得の現状(2024年度)-過去最高の40.5%へ、産後パパ育休で「すそ野拡大」効果も

生活研究部 上席研究員 久我 尚子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

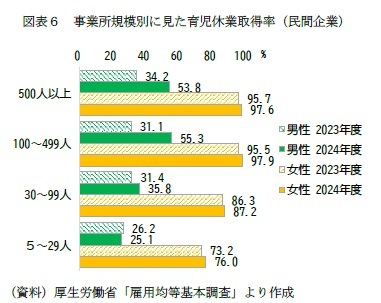

事業所規模別に見ると、男性の育休取得率はこれまで規模が大きいほど高い傾向があった。しかし、2024年度では100人以上の事業所で大幅に上昇したため、100~499人規模(55.3%、2023年より+23.8ポイント)が500人以上(53.8%、同+19.6ポイント)をやや上回っている(図表6)。一方、5~29人規模以下では25.1%(同▲1.1ポイント)と、前年を若干下回っている。

この背景には、男性育休取得状況の公表義務化に向けた組織的な制度導入の進展があると考えられる。特に100~499人規模の事業所における大幅な上昇は、親会社や本社からの方針展開により制度活用が促進されたことを示唆している。

この背景には、男性育休取得状況の公表義務化に向けた組織的な制度導入の進展があると考えられる。特に100~499人規模の事業所における大幅な上昇は、親会社や本社からの方針展開により制度活用が促進されたことを示唆している。一方で、規模による格差は依然として大きい。最も取得率の高い100~499人(55.3%)と最も低い5~29人(25.1%)の間には30ポイント超の開きがあり、小規模事業所では代替要員の確保困難や制度に関する情報不足、組織的な取り組み体制の未整備といった構造的課題が残り、政策効果の浸透に格差が生じていると見られる。

女性の育休取得率についても、規模が大きいほど高い傾向は変わらない。しかし、男性ほど顕著な格差は見られず、最も高い500人以上(97.6%)と最も低い5~29人(76.0%)の差は約22ポイントにとどまる。女性については規模を問わず一定程度、制度が浸透している様子が伺える。

3――育休取得期間~男性では1か月以上が4割超で長期化傾向、産業による多様な取得パターン

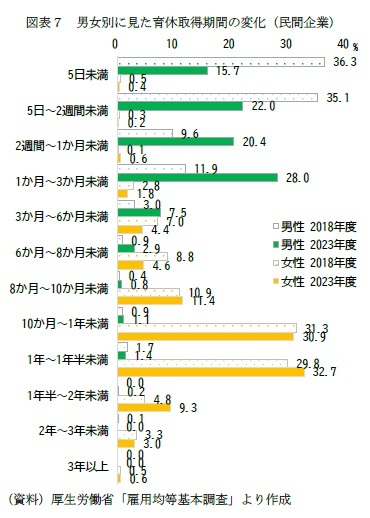

育休取得期間については、2024年度は調査が実施されていないため、ここでは参考として2023年度の結果を示す(図表7)。2024年度は男性の育休取得率がさらに伸びているため、取得期間にも変化が生じている可能性がある。

育休取得期間については、2024年度は調査が実施されていないため、ここでは参考として2023年度の結果を示す(図表7)。2024年度は男性の育休取得率がさらに伸びているため、取得期間にも変化が生じている可能性がある。2023年度調査では、男性は「1か月前後」、女性は「1年前後」に集中しており、依然として男女差は大きい。ただし、2018年度には男性の約7割が2週間未満に集中していたのに対し、2023年度には4割弱へと半減し、「1か月以上」が約4割を占めるようになっており、男性の育休取得期間は長期化している。

産業別に見ると、男性の育休取得期間は大きく二つに分けられる。1つは短期間中心の産業であり、「宿泊業,飲食サービス業」(2週間未満83.7%)や「金融業,保険業」(同76.1%)、「複合サービス事業」(同60.6%)などが該当する。もう1つは1か月以上が半数を超える産業であり、「教育,学習支援業」(1か月以上64.2%)や「鉱業,採石業,砂利採取業」(同60.5%)、「電気・ガス・熱供給・水道業」(同58.5%)、「サービス業(他に分類されないもの)」(57.6%)、「学術研究,専門・技術サービス業」(56.2%)、「運輸業,郵便業」(51.2%)などが含まれる。

つまり、育休取得率の高低と取得期間の長短は必ずしも連動していない。取得率が高くても短期間に集中する産業もあれば、取得率は低くても比較的長期間の産業もある。背景には、戦略的な促進環境の有無や雇用形態、組織風土、裁量労働制の有無など産業特性が影響していると考えられる。

男性の育休取得期間が女性と比べて短い背景には、いくつかの要因がある。第一に、育児休業給付には上限額が設けられており、男性が休業を取得すると女性に比べて世帯収入への影響が大きい世帯が多いこと。第二に、制度が柔軟化しても評価制度が従来通りであれば、数か月の休業がその後のキャリアに与える影響が不透明であること。これらが男性が長期取得をためらう要因とも考えられる。

4――おわりに~制度の量的拡大から質的充実へ、職場全体の働き方改革が次の課題

産業別に見ると、「鉱業,採石業,砂利採取業」が首位に躍り出る一方、「金融業,保険業」「学術研究,専門・技術サービス業」「情報通信業」が継続的に上位を占めていた。

また、2022年10月から開始された産後パパ育休制度の活用状況を分析すると、育休取得率が低い業種で同制度の活用率が高い状況も見え、制度改正の狙い通り「すそ野拡大」効果が現れている。一方で、前年度首位だった「生活関連サービス業,娯楽業」は大幅に低下し、コロナ禍収束後の需要回復に伴う人手不足や業務特性が影響している可能性がある。

事業所規模別では、100~499人規模が500人以上をやや上回る逆転が生じ、組織的な制度導入の効果が見て取れた。しかし、小規模事業所との間には依然として大きな差があり、政策効果の浸透は一様ではない。

育休取得期間については2023年度の結果だが、男性で「1か月以上」が4割を超え、長期化が進んでいる。ただし、産業によって短期集中型と長期型に分かれ、取得率の高さと期間の長さは必ずしも一致しておらず、この背景には業務特性や組織風土、評価制度の在り方の違いがあると考えられる。

以上を踏まえると、男性育休は量的拡大から質的充実の段階へと移りつつある。今後の課題としては、第一に、代替要員の確保と同僚の負担軽減があげられる。制度の浸透と長期化に伴い、残る職場の負担をどう分担・評価するかが鍵となる。単なる業務分担ではなく、報酬や評価制度の見直し、生産性向上による業務総量の削減も求められる。第二に、小規模事業所への支援強化がある。助成や人員計画策定支援といった具体的な支援策がなければ、格差の是正は進みにくい。第三に、産業特性に応じた柔軟な制度運用である。特に需要変動や人手不足の影響を受けやすい業種では、業界単位の取り組みや繁忙期を考慮した制度設計が不可欠である。

男性育休の浸透は、単なる制度利用の促進を超えて、職場全体の働き方や価値観の変革を促している。取得する本人と支える同僚が共に安心して働ける環境を整えるには、「お互い様」の精神を基盤とした組織文化の醸成が欠かせない。さらに、労働力不足が深刻化する中で、性別や家族構成にかかわらず全ての社員が力を発揮できる柔軟な働き方の構築が、企業の持続的成長の前提条件となるだろう。

なお、日本の男性育休制度は国際的に見ても高水準にある。OECD諸国との比較では、日本の父親に向けた育休制度は期間・給付水準ともに手厚く設計されており、給付水準を考慮した「実質的な休業期間」はOECD内で最長水準に位置する3。制度基盤の充実度を踏まえると、今後はその活用の質的向上がより重要となる。

3 「OECD Family Database」(2024)によると、父親専用の有給育児休業期間の最多は韓国(54.0週)、次いで日本(52.0週)、フランス(30.2週)、スロバキア・ルクセンブルグ(28.0週)と続く。これに育休中の給付水準(Average payment rate)を掛け合わせた実質的な休業期間(Full‑rate equivalent)の最多は日本(31.1週)、次いで韓国(29.2週)、スロバキア(21.0週)、ルクセンブルグ(20.5週)、スペイン(16.0週)と続く。

(2025年09月16日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1878

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/27 | 大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/23 | パワーカップルと小学校受験-データで読み解く暮らしの風景 | 久我 尚子 | 研究員の眼 |

| 2025/10/21 | インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/20 | 家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【男性の育休取得の現状(2024年度)-過去最高の40.5%へ、産後パパ育休で「すそ野拡大」効果も】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

男性の育休取得の現状(2024年度)-過去最高の40.5%へ、産後パパ育休で「すそ野拡大」効果ものレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!