- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 人口動態 >

- 図表でみる世界の人口ピラミッド

2024年07月30日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――日本の人口は減少も世界では増加

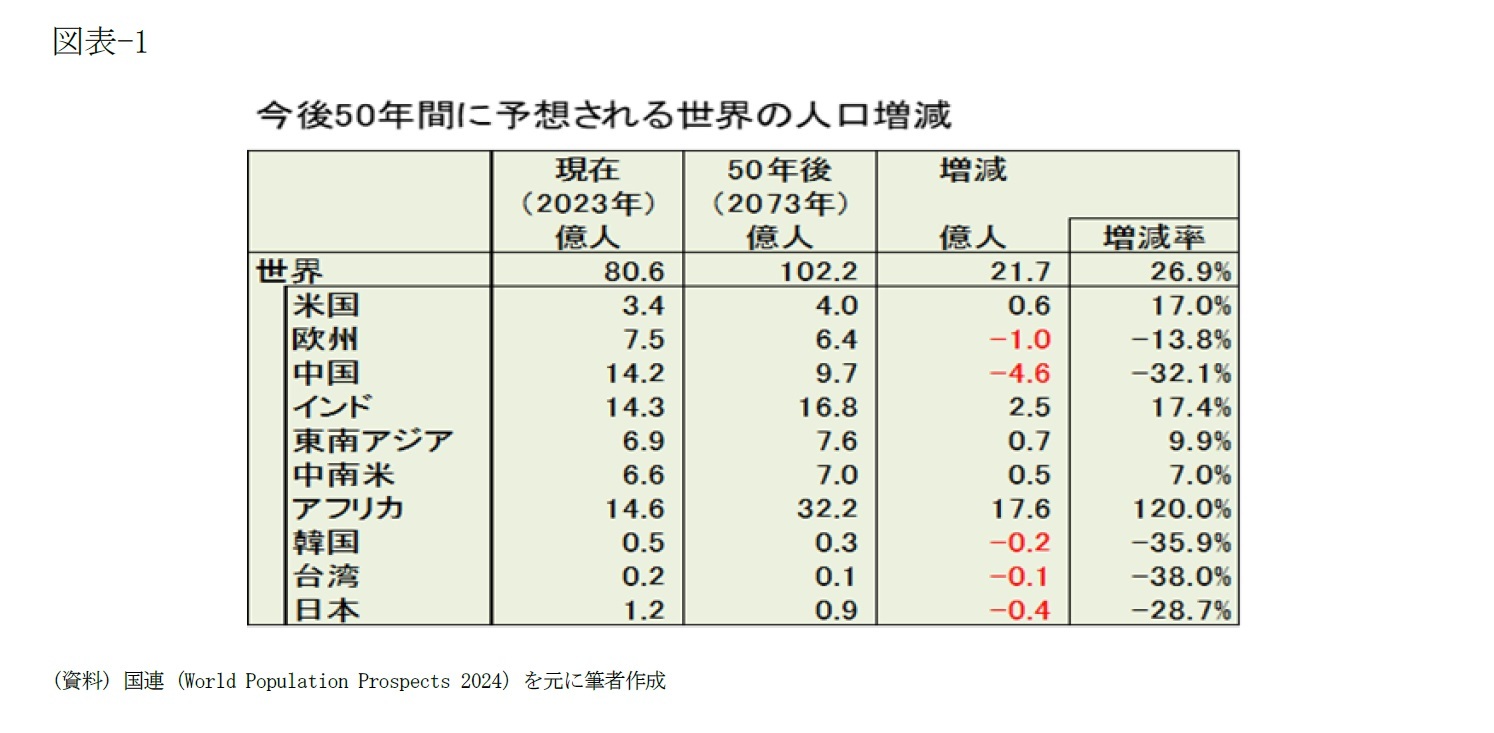

日本の人口は減少する見込みだが、世界では増加する見通しである。国連が公表した「World Population Prospects 2024」によれば、世界全体の人口は今後50年間で21.7億人ほど増えて100億人余りとなる見通しだ(図表-1)。

国・地域別にみると、アフリカでは17.6億人も増えて現在の2.2倍になる。さらにインドは2.5億人増、東南アジアは0.7億人増、中南米は0.5億人増と、発展途上にある国・地域の増加が目立つ。また先進国でも移民の多い米国は0.6億人ほど増える見込みだ。他方、中国は4.6億人も減って10億人の大台を下回るほか、欧州も1億人ほど減少し、日本は0.4億人ほど減って1億人の大台を下回り、韓国や台湾も3割を超える大幅な減少が予想されている。

国・地域別にみると、アフリカでは17.6億人も増えて現在の2.2倍になる。さらにインドは2.5億人増、東南アジアは0.7億人増、中南米は0.5億人増と、発展途上にある国・地域の増加が目立つ。また先進国でも移民の多い米国は0.6億人ほど増える見込みだ。他方、中国は4.6億人も減って10億人の大台を下回るほか、欧州も1億人ほど減少し、日本は0.4億人ほど減って1億人の大台を下回り、韓国や台湾も3割を超える大幅な減少が予想されている。

2――世界の人口ピラミッド

1|日本の人口ピラミッド

1|日本の人口ピラミッドそれでは、それぞれの人口ピラミッドはどうなっているのだろうか。はじめに日本の人口ピラミッドの歴史的変遷を簡単に振り返っておこう。第二次世界大戦後の日本は、ベビーブームが起きたこともあって子供が多く高齢者の少ない「富士山型」の人口ピラミッドだった(図表-2)。当時(1950年代)の合計特殊出生率は2.57と人口増減の分岐点とされる人口置換水準(約2.07)を大幅に上回っていた。その後の合計特殊出生率はやや下がり人口置換水準で推移したため、ベビーブーマーが大人となった1975年には「つりがね型」の人口ピラミッドへと変化した。しかし1980年代に入ると、ライフスタイルの変化などを背景に合計特殊出生率はじわじわと下がり、2023年には1.208まで低下、現在の人口ピラミッドは「つぼ型」となっている。そしてこのような少子高齢化を織り込んでいなかった日本の社会保障制度は、その持続可能性に疑問符が付くようになり、その持続可能性を高めるための構造改革が急務となっている。

2|人口が増加する国・地域の人口ピラミッド

2|人口が増加する国・地域の人口ピラミッド人口の急増が予想されるアフリカは「富士山型」の人口ピラミッドであり(図表-3)、前述した1950年頃の日本と似た年齢構成だ(図表-2)。子供が多く将来の生産活動を担う現役世代が増えるという点では明るい希望が持てる状況ではあるが、政府がその子供を養う現役世代に十分な就業機会を提供することができなければ、児童労働などの人権問題を招いたり、言葉・習慣の違いや人種差別を覚悟した上で、国外に就業機会を求めて流出(移民)したりしてしまう。また人口が増えると、学校や病院などの社会インフラが不足しがちで、それを充足するには大規模な資金投入が必要となる。さらにエネルギー需要も増えるため、地球環境への負荷拡大という問題も生じてくる。

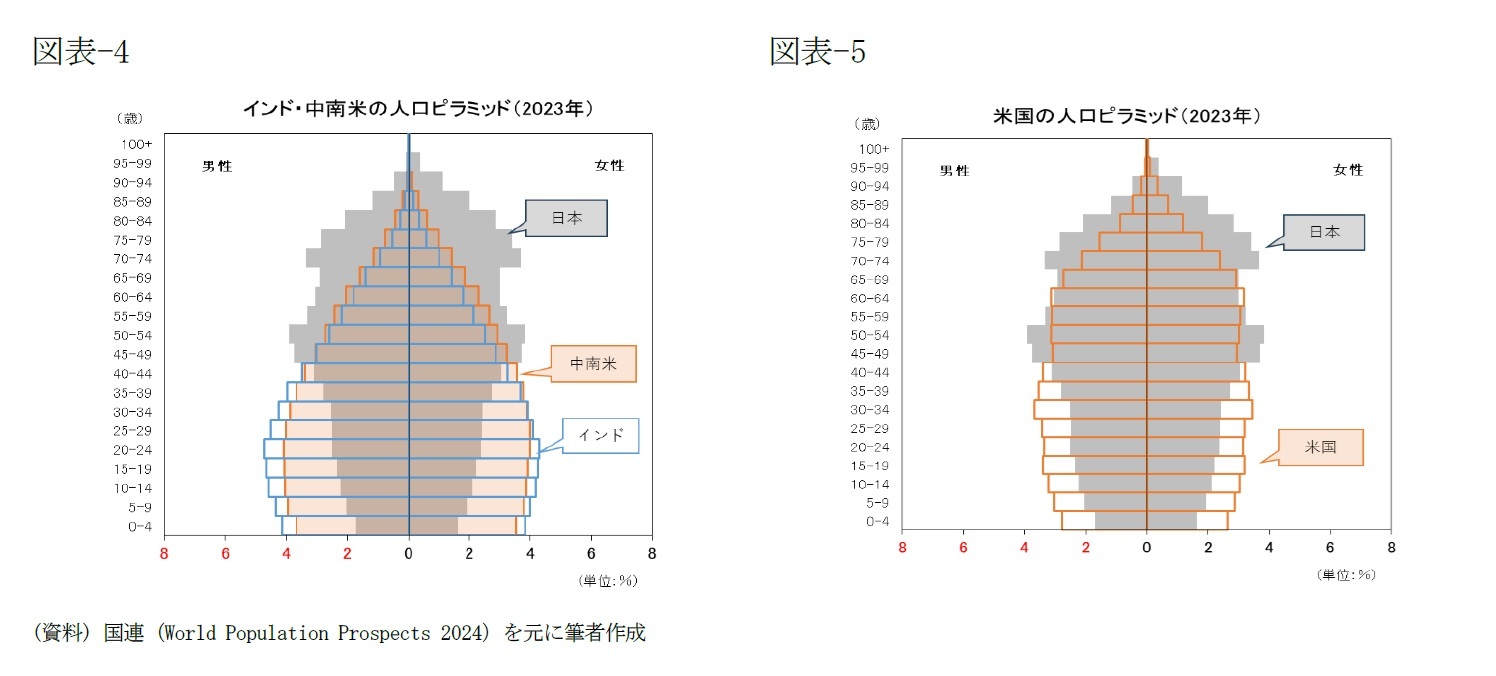

また緩やかな人口増加が続く東南アジア、インド、中南米は「つりがね型」の人口ピラミッドであり(図表-3、図表-4)、前述した1975年の日本と似た年齢構成だ(図表-2)。先進国に比べて所得水準が低いことから、さらなる経済発展で高質な就業機会を増やすとともに、若年層が増えなくなり高齢層が増えてくるので、それに応じた社会インフラの拡充・質的改善が必要となってくる段階である。

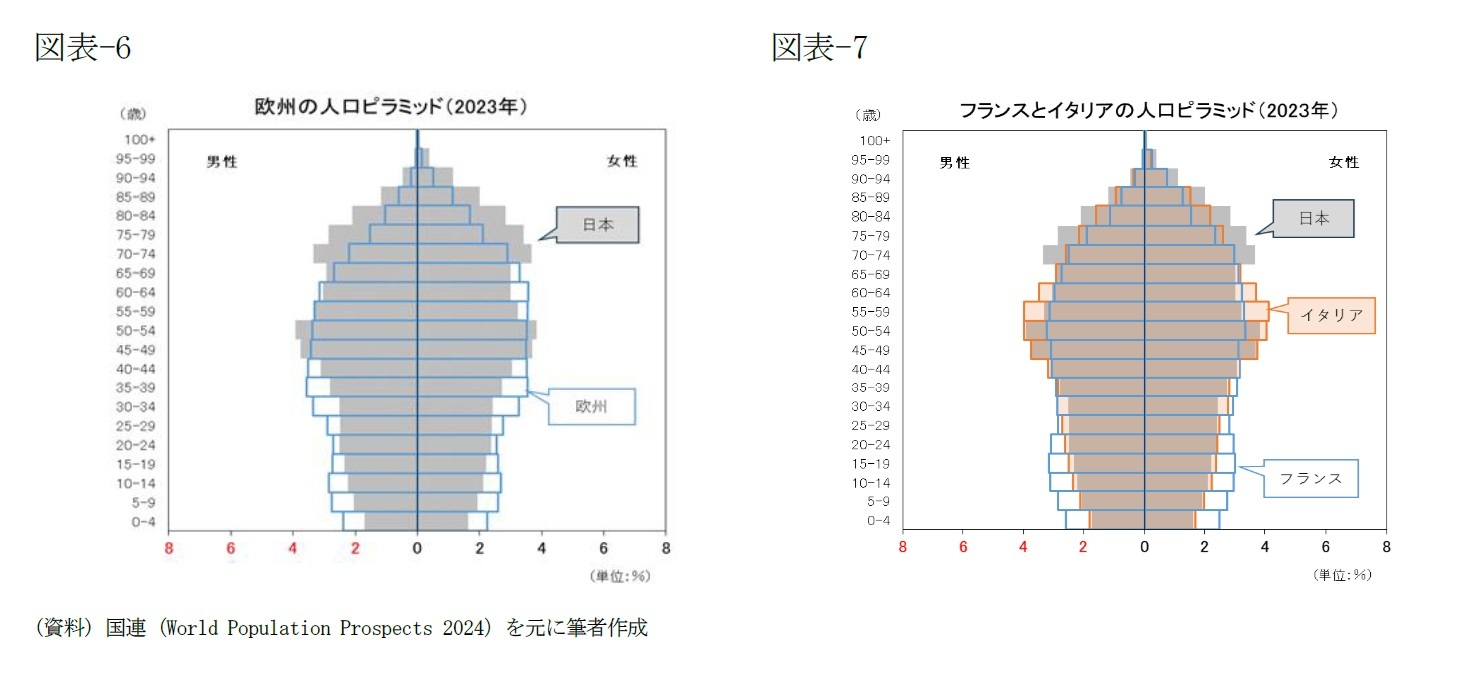

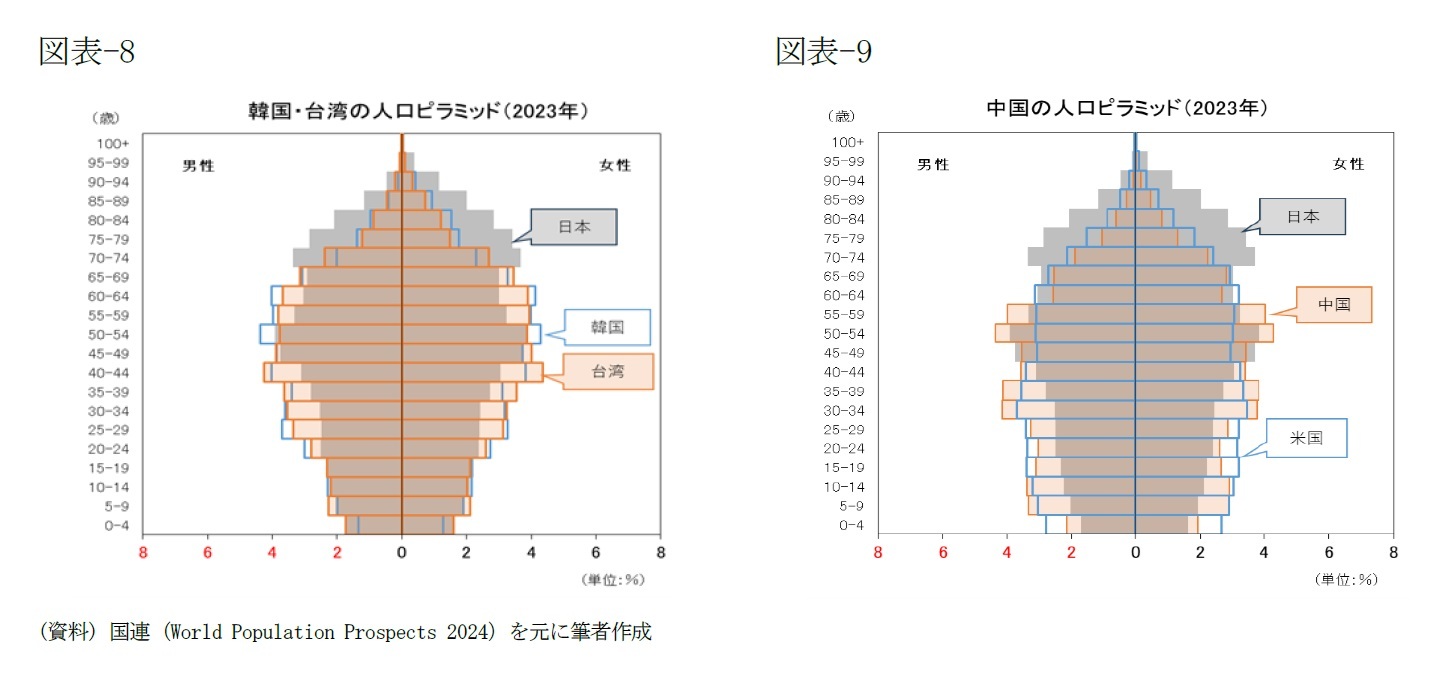

また日本と同じくらい豊かな韓国と台湾も、日本と同じ「つぼ型」の人口ピラミッドであり、日本と比べると、少子化の度合いは同水準だが、高齢化の度合いは日本より低い(図表-8)。そして韓国も台湾も少子化対策を積極化してはいるものの、韓国の合計特殊出生率は0.720(2023年)、台湾は0.870(2023年)と日本のそれを下回っており、目立った改善は確認できていない。

他方、発展途上国としては珍しく人口が減少する中国は、欧州や日韓台のような豊かさに到達していないにもかかわらず、「つりがね型」に近い「つぼ型」の人口ピラミッドである(図表-9)。日本と比べると若年層の比率は多く高齢層は少ない。また米国と比べると少子化・高齢化ともに大きな違いはない。しかも、足元(2023年)の合計特殊出生率は0.999と日本を下回るところまで低下してきた。その背景には、出産適齢期の女性人口が少ないことや新型コロナウイルス感染症による出産控えなど周期的・一時的な要因もあるため改善する余地はある。但し、結婚・出産年齢の上昇や子育てに対する意欲の低下などライフスタイルの変化もあるため、大幅な改善は期待できないだろう。

他方、発展途上国としては珍しく人口が減少する中国は、欧州や日韓台のような豊かさに到達していないにもかかわらず、「つりがね型」に近い「つぼ型」の人口ピラミッドである(図表-9)。日本と比べると若年層の比率は多く高齢層は少ない。また米国と比べると少子化・高齢化ともに大きな違いはない。しかも、足元(2023年)の合計特殊出生率は0.999と日本を下回るところまで低下してきた。その背景には、出産適齢期の女性人口が少ないことや新型コロナウイルス感染症による出産控えなど周期的・一時的な要因もあるため改善する余地はある。但し、結婚・出産年齢の上昇や子育てに対する意欲の低下などライフスタイルの変化もあるため、大幅な改善は期待できないだろう。

3――おわりに

このように世界の人口ピラミッドを俯瞰してみると、豊かになった国・地域のほとんどは「つぼ型」の年齢構成であるため、少子化・高齢化対策が社会・経済の主要課題となっている。一方、発展途上にある国・地域のほとんどは「富士山型」や「つりがね型」の年齢構成であるため、さらなる経済発展によって高質な就業機会を増やし、社会インフラの拡充・質的改善を図っていくことが社会・経済の主要課題となっている。

日本としては、社会・経済の主要課題が共通する国・地域とは、少子化・高齢化対策に関する情報交換が双方に有益なヒントをもたらすだろう。他方、経済発展や社会インフラの拡充・質的改善が主要課題となっている国・地域には、日本が経験した成功例や失敗例を伝えることが、その国・地域の政府関係者には有益な情報となるだろう。また人口増加に伴う地球環境負荷の拡大という問題に対しては、日本が技術支援などを通じて貢献することができるし、それは先進国としての責務でもある。

日本としては、社会・経済の主要課題が共通する国・地域とは、少子化・高齢化対策に関する情報交換が双方に有益なヒントをもたらすだろう。他方、経済発展や社会インフラの拡充・質的改善が主要課題となっている国・地域には、日本が経験した成功例や失敗例を伝えることが、その国・地域の政府関係者には有益な情報となるだろう。また人口増加に伴う地球環境負荷の拡大という問題に対しては、日本が技術支援などを通じて貢献することができるし、それは先進国としての責務でもある。

本資料記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と完全性を保証するものではありません。

また、本資料は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2024年07月30日「基礎研レター」)

三尾 幸吉郎

三尾 幸吉郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/01 | 図表でみる世界の出生率-出生率が高い国・地域と低い国・地域、それぞれにどんな特徴があるのか? | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2025/05/23 | 図表でみる世界の外為レート-世界各地の通貨をランキングすると、日本円はプラザ合意を上回るほどの割安で、人民元はさらに安い | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2025/04/15 | 図表でみる世界の民主主義-日本の民主主義指数は上昇も、世界平均は低下。世界ではいったい何が起きているのか? | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2024/12/16 | 図表でみる世界のGDP-日本が置かれている現状と世界のトレンド | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【図表でみる世界の人口ピラミッド】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

図表でみる世界の人口ピラミッドのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!