- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 介護保険制度 >

- 認知症基本法はどこまで社会を変えるか-当事者参加などに特色 問われる自治体や事業者の取り組み

認知症基本法はどこまで社会を変えるか-当事者参加などに特色 問われる自治体や事業者の取り組み

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~認知症基本法はどこまで社会を変えるか~

さらに、同法に基づき、国が「認知症施策推進基本計画」を定めることになっており、秋頃の策定に向けて、認知症の人や医療・介護業界関係者や自治体関係者、有識者などが加わる「認知症施策推進関係者会議」で検討が進んでいる。

この法律の特徴の一つとして、認知症の人が制定過程に参画した点を指摘できる。具体的には、超党派の議員連盟で条文の検討が進んだ際、認知症の人の意見を聞くなど丁寧な合意形成プロセスが採用された。

しかし、この法律に限らず、議員立法による基本法では具体的な施策が盛り込まれないのが通例であり、今後の施策展開を考える上では、政府が検討している認知症施策推進基本計画の内容が重要になる。さらに、認知症の人の暮らしを支える上では、自治体の主体性が必要になるほか、接遇改善などでは事業者の積極的な貢献も求められる。本稿では、認知症基本法の制定過程や内容を考察した上で、その意味合いや関係者に期待される役割など検討する。

2――認知症基本法の経緯と内容

最初に、認知症基本法(正式名称は共生社会の実現を推進するための認知症基本法、以下は「認知症基本法」で統一)の検討過程を振り返る1。元々、認知症施策については、2012年9月の「認知症施策推進5か年計画」(オレンジプラン)を嚆矢として、その後も2015年1月の「認知症施策推進総合戦略」(新オレンジプラン)、2019年6月の「認知症施策推進大綱」(以下、大綱)が国レベルで策定されていた 認知症施策推進大綱の経過や内容に関しては、2019年8月13日。

さらに、▽認知症の人が少人数でケアを受けられる介護保険サービスである「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」の整備、▽介護職員の対応力強化、▽多職種による介入で状態の悪化を防ぐ「初期集中支援チーム」の設置、▽認知症の基本を学べる講座を受けた「認知症サポーター」の拡大、▽地域の関係者などを繋ぐ「認知症地域支援員」の配置――などの施策が介護保険や高齢者福祉の枠内で実施されてきた。

一方、認知症に特化した法的な枠組みとして、2018年9月に公明党が「認知症基本法案」を公表。これを契機に与党主導で検討が進み、2019年6月には「認知症基本法案」が衆院に提出された。

その後、新型コロナウイルスの感染拡大で議論がストップし、衆院解散で廃案になった。さらに、2021年6月に超党派による議員連盟が発足するなど、議論が仕切り直しとなった。その際、認知症の人で構成する「日本認知症本人ワーキンググループ」のメンバーも議員連盟の議論に加わった。結局、2023年6月に法案が国会に提出され、同月の参院本会議で可決、成立した。

さらに、認知症基本法の施行に先立つ形で、関係閣僚や認知症の人、有識者などで成る「認知症と向き合う『幸齢社会』実現会議」が2023年9月に発足。同年12月の報告書では、▽「誰もが認知症になり得る自分事である」「認知症の人が希望を持って生きられる」といった「新しい認知症観」の理解促進、▽早期かつ継続的な意思決定支援、▽仕事と家庭の両立支援――などの必要性が示された。

1 本稿は煩雑さを避けるため、引用を最小限に止めるが、紀伊信之(2024)「認知症基本法施行へ 『共生社会』の実現に向け、自治体や企業が果たすべき役割」『日本総研オピニオン』、栗田駿一郎(2024)「認知症基本法の意義と今後への期待」2024年1月1日『週刊医学界新聞』、永田久美子(2024)「認知症とともに希望のある社会にわがまちならではの共生を共創する時代」『月刊福祉』2024年7月号、徳田雄人(2023)「認知症基本法の誕生」『世界』2023年10月号のほか、『朝日新聞』『産経新聞』『毎日新聞』『読売新聞』『日経グローカル』『シルバー新報』『社会保険旬報』『週刊社会保障』などを参照。与党による議員立法の動きを取り上げた2019年3月26日拙稿「議員立法で進む認知症基本法を考える」も参照。

2 認知症施策推進大綱の経過や内容に関しては、2019年8月13日拙稿「認知症大綱で何が変わるのか」を参照。

次に、認知症基本法の内容を考察する。法律は全37条で構成しており、第1条の目的では「急速な高齢化の進展に伴って、認知症の人が増加している現状などに鑑み、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるように、認知症施策に関する基本理念や国・自治体の責務を定める」という規定が盛り込まれた。

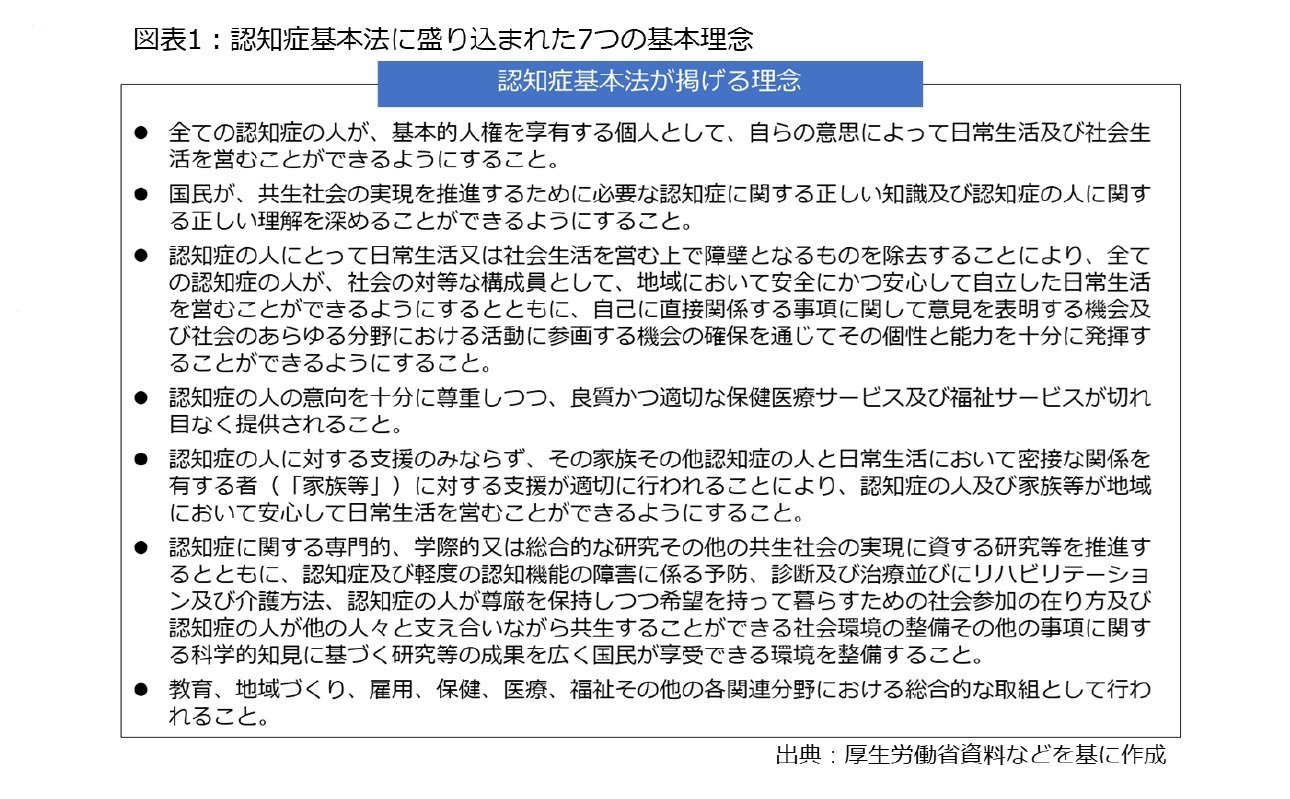

さらに、「認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会」を「共生社会」と定義し、その実現を目指す旨も記された。その上で、国や自治体の認知症施策に求められる基本理念として、図表1のような内容が示された。

このほか、国や自治体に求められる基本的な施策として、認知症の正しい理解の促進とか、認知症の人の社会参加機会の確保、保健・医療・福祉サービスの体制整備、相談体制の整備、多様な主体による相互連携などが言及された。

このうち、医療・介護サービスに関しては、医師や福祉職の努力義務として、国・自治体の認知症施策に協力することとか、良質で適切なサービスを提供することが盛り込まれた。現場における認知症ケアの実践に関して、多職種・多機関が連携する意義も強調された。

交通や金融、小売などの事業者の役割についても、「国及び地方公共団体が実施する認知症施策に協力するとともに、そのサービスを提供するに当たっては、その事業の遂行に支障のない範囲内において、認知症の人に対し必要かつ合理的な配慮をするよう努めなければならない」という条文も入った。なお、本稿の末尾に参考資料として条文の構成や概要を載せたので参照されたい。

しかし、今回の法律に限らず、議員立法による基本法では、予算措置を伴うような具体的な施策が規定されないのが通例であり、認知症基本法も同様の傾向を持っている。

それでも筆者は国権の最高機関とされる国会の意思として、認知症の人の尊厳保持や施策強化の方向性が示された意義は大きいと考えている。例えば、政変や選挙で内閣の顔触れとか、国会の構成が変わったとしても、この法律は廃止されない限り、国会の意思として残り続ける。

さらに、図表1で示した基本理念などの条文で、認知症の人の権利や尊厳の保持が盛り込まれたことで、「認知症の人=何も分からなくなった人」という偏見の払拭も期待される。第8条でも国民の責務として、「共生社会の実現を推進するために必要な認知症に関する正しい知識及び認知症の人に関する正しい理解を深めるように努める」ことが位置付けられた。

このほか、認知症基本法の大きな特色として、認知症の人が参画しつつ、条文が検討されたことも要注目である。その結果、当初に示された与党案と比べると、条文の変化も見られる。以下、第1条の目的規定と第3条の基本理念について、両者の比較を試みる。

3――認知症基本法の条文の変化

まず、与党が2019年6月に提出した認知症基本法案を見ると、目的を定める第1条では、下記のように書かれていた3。

この法律は、我が国における急速な高齢化の進展に伴い認知症である者が増加している現状等に鑑み、認知症の予防等を推進しながら、認知症の人が尊厳を保持しつつ社会の一員として尊重される社会の実現を図るため、認知症に関する施策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにし、及び認知症施策の推進に関する計画の策定について定めるとともに、認知症施策の基本となる事項を定めること等により、認知症施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

一方、認知症基本法では下記のような記述となっている。

この法律は、我が国における急速な高齢化の進展に伴い認知症である者が増加している現状等に鑑み、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、認知症に関する施策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにし、及び認知症施策の推進に関する計画の策定について定めるとともに、認知症施策の基本となる事項を定めること等により、認知症施策を総合的かつ計画的に推進し、もって認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会の実現を推進することを目的とする。

注目点の第1として、与党の案では「施策の総合的かつ計画的」な推進が目的の中心に置かれていたのに対し、成立した法律では「認知症の人を含めた国民一人一人が…」という記述が加えられており、施策の推進目的として共生社会の理念が強調されている。しかも、成立した法律の名称に「共生社会」の言葉が使用されている点などを併せて考えると、全体として施策の推進だけでなく、共生社会の理念が前面に出た形だ。

次に、「予防」が後景に退いた変化も要注目である。与党案では「認知症の予防等を推進しながら…」と出ていたが、成立した法律では目的規定から消えた。これは「予防」という言葉に対する反発が根強い点が影響していると思われる。

そもそも、90歳以上になると、半数程度の人が認知症の「有病」状態になる4とされており、一般的に「ならない」という意味の予防は現時点で困難である。このため、先に触れた大綱では、「認知症になるのを遅らせる」「認知症になっても進行を緩やかにする」という意味での予防が重視されている。

しかし、大綱の作成に際しては、認知症の人や家族だけでなく、与党からも「『認知症=予防できなかった人』という誤解を増幅させる」「偏見を助長し、自己責任論に結びつきかねない」「エビデンスがないのに、どうやって予防の目標を立てるのか」といった意見や要望が寄せられた。

こうした観点で成立した認知症基本法を読むと、研究開発などの文脈で「予防」は第21条で言及されているが、論争的な言葉を第1条の目的規定から外したことで、多くの人の理解を得られやすくなったと言える5。

3 以下、引用する条文では言葉の定義として、「認知症に関する施策(以下「認知症施策」という。)」といった条文が盛り込まれているが、煩雑さを避けるため、定義を定めるカッコ内の文言を省略した。

4 2024年5月8日、認知症施策推進関係者会議に提出された二宮利治九州大学大学院教授の資料などを参照。

5 第21条に関しても、「希望する者が科学的知見に基づく適切な認知症及び軽度の認知機能の障害の予防に取り組むことができるよう…」と記されている点を引き合いに、「得てしてパターナリズム(筆者注:温情主義、専門家主導を批判する際に使われることが多い言葉)に陥りがちな予防・健康増進施策において、一人ひとりの市民を意思決定の主体とする書きぶりがなされたことは、同様に疾病対策や健康増進をめざす他の法律と比較しても画期的」という指摘が出ている。栗田駿一郎(2024)「認知症基本法の意義と今後への期待」2024年1月1日『週刊医学界新聞』を参照。

(2024年06月25日「保険・年金フォーカス」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/28 | 地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? | 三原 岳 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【認知症基本法はどこまで社会を変えるか-当事者参加などに特色 問われる自治体や事業者の取り組み】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

認知症基本法はどこまで社会を変えるか-当事者参加などに特色 問われる自治体や事業者の取り組みのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!