- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 介護保険制度 >

- 介護の「生産性向上」を巡る論点と今後の展望-議論が噛み合わない原因は?現場の業務見直し努力が重要

介護の「生産性向上」を巡る論点と今後の展望-議論が噛み合わない原因は?現場の業務見直し努力が重要

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~介護の「生産性向上」を巡る論点と今後の展望~

その一例として、2024年度介護報酬改定では、施設系サービスなどに対し、生産性向上のための委員会を設置することが運営基準に追加された。さらに、センサーなどを導入する事業所を対象にした加算(ボーナス)なども創設された。

しかし、「生産性」という言葉が効率性や採算性を想起させるためか、「生産性は介護に合わない」といった抵抗感を示す介護業界の関係者は少なくない。そこで、本稿では近年の政策動向を取り上げた上で、噛み合わない議論の背景を考察するため、介護における「生産性」とは何か、そもそも論から紐解く。その上で、人材不足対策としての側面だけでなく、現場で働く介護従事者の意欲や士気を高める重要性とか、現場の積み上げによる業務見直しの努力が必要な点を強調する。

一方、介護業界では基準・報酬で人員配置が厳格に定められているため、人材不足への対策としては、現場の積み上げだけでは限界がある点も指摘。最終的に「介護の質の向上・確保」「人員基準の見直し」という二律背反が大きなテーマになる可能性を論じる。

2――介護現場における「生産性向上」の現状

見守りセンサーやロボット、情報共有ツール、インカム(マイクロホンが取り付けられたイヤホン)、勤怠管理、申請書類作成の効率化、人材確保……。新型コロナウイルスの影響が一段落したことで、今年に入ってリアルの展示会兼セミナーが復活しており、久しぶりに足を運ぶと、「生産性向上」に絡めた様々な商品が各ブースで紹介されていることに驚いた。

特に食事に関して言うと、以前の展示会では、高齢者も嚥下しやすい食べ物や栄養管理に関するブースが中心だったが、厨房・配膳などの業務を効率化するため、複数の事業所の料理を一括して調理する「セントラルキッチン」の需要が高まっており、大手外食会社による出展ブースも含めて、実に多くの会社が冷凍食の味や風味を競い合っていた。

さらに官民問わず、「介護の生産性」を掲げたイベントが増えている。例えば、厚生労働省は2024年2~3月、「令和5年度介護現場における生産性向上推進フォーラム」と銘打ったイベントを仙台、東京、神戸で開催。フォーラムでは、▽ICT(情報通信機器)の導入を通じて介護記録や書類作成時間を短縮したケース、▽5S(整理、整頓、清掃、清潔、習慣)の徹底を通じて業務を効率化したケース、▽これらを支援する自治体の施策――などの事例が数多く紹介されていた。

このように介護分野で「生産性向上」が一種の流行語になっており、特に「介護ロボット」の分野1では、高齢者を車椅子などに移す動作である「移乗」のほか、「移動」「排泄支援」「見守り・コミュニケーション」「入浴支援」「介護業務支援」の6分野で導入の必要性が提唱されている。

1 厚生労働省は介護ロボットについて、「ロボット技術が応用され利用者の自立支援や介護者の負担の軽減に役立つ介護機器」と定義しており、本稿も踏襲する。

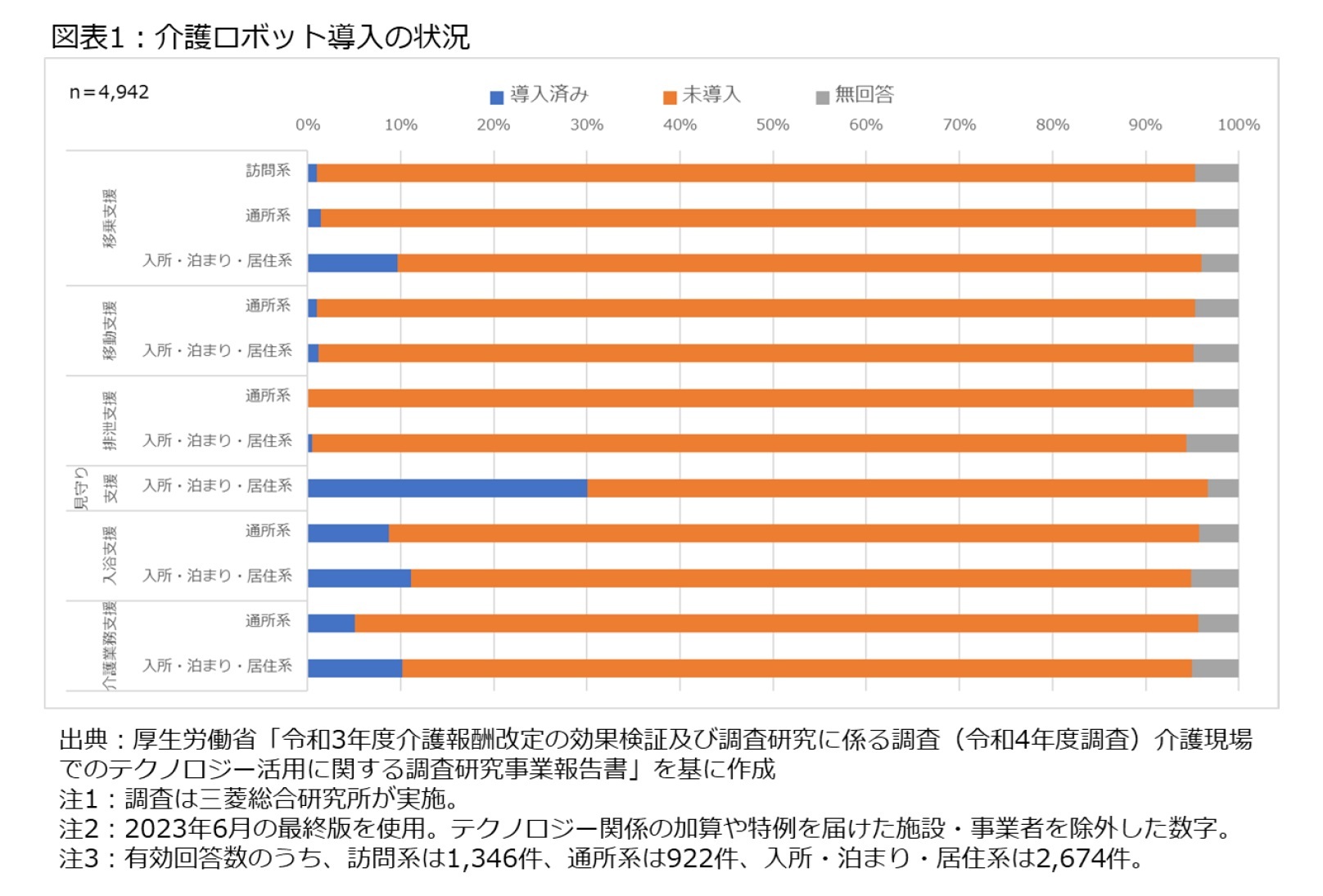

しかし、厚生労働省の委託調査などを見ると、新しい技術の導入は必ずしも進んでいない。2023年3月の社会保障審議会(厚生労働相の諮問機関)介護給付費分科会で示された調査結果2によると、図表1の通り、介護ロボットを導入していた事業所は僅かだった3。

この調査では、訪問介護などの「訪問系」、通所介護(デイサービス)などの「通所系」、特別養護老人ホーム(特養)など「入所・泊まり・居住系」のサービス類型で整理しつつ、移乗支援など上記6分野の導入状況を把握しており、最も導入比率が高い「入所・泊まり・居住系」の見守りセンサーでさえ、導入している事業所は3割程度に過ぎなかった4。

このため、政府は生産性向上の必要性を盛んに強調しつつ、補助金や介護報酬改定などを通じてテコ入れを図ろうとしているが、「介護現場に生産性という言葉は合わない」といった批判も絶えない。そこで、手始めに「生産性」という言葉が介護分野で使われ始めた淵源を探る5。

2 2023年3月16日、介護給付費分科会資料を参照。調査は2022年10~12月、三菱総合研究所の受託で実施された。

3 なお、同様の傾向については、三菱総合研究所(2024)「「介護施設等における生産性向上に関する委員会の実態調査研究事業報告書(老人保健健康増進等事業)でも明らかになっている。例えば、「導入済み」と答えたのは見守り機器で75.3%だったが、移乗支援機器で24.7%、移動支援機器で2.9%、排泄支援機器で2.4%だった。有効回答数は659件。

4 ただし、この調査結果では、テクノロジー導入に関わる加算や特例を利用している事業所・施設が除外されている点は留意する必要がある。

5 なお、煩雑さを避けるため、引用は最低限にとどめるが、本稿執筆に際しては、厚生労働省ウエブサイトに加えて、2024年1~3月に開催された「令和5年度介護現場における生産性向上推進フォーラム」「介護ロボット全国フォーラム」の資料などを参照。このほか、各種見本市兼セミナーやオンラインセミナーなどの情報も参考にした。論考やメディアとしては、石黒暢(2023)「介護とテクノロジー」『社会政策』第14巻第3号、菊池馨実(2022)「介護現場の生産性向上」『週刊社会保障』No.3186に加えて、介護・福祉現場における生産性を取り上げた『日経ヘルスケア』2023年5月号、『地域ケアリング』Vol.24 No.9、『社会福祉研究』2022年12月号、『月刊福祉』2022年9月号などを参照。政策動向については、『朝日新聞デジタル』『毎日新聞』『高齢者住宅新聞』『週刊社会保障』『シルバー新報』『シルバー産業新聞』『Jointニュース』なども参照。

3――介護分野で「生産性向上」が浮上した経緯

介護分野の生産性向上を巡る論議を振り返ると、2018年6月の骨太方針(経済財政運営と改革の基本方針)に遡ると考えられる。この時には「医療・介護サービスの生産性向上」という項目が立てられ、データを活用した健康づくりの推進や改善度合いに応じた支払い制度の導入、AI(人工知能)やICTの活用、元気な高齢者に洗濯などの業務をボランティアとして担ってもらう「介護助手」の拡大などの必要性が列挙された。

さらに、同じ時期に閣議決定された「未来投資戦略」でも、介護現場のICT 化や文書量の半減などの方針が打ち出されるとともに、介護業務に関して効率化や生産性の向上を図るガイドラインを2018年度中に作成する方針が示された。

これらが打ち出された背景を理解する上では、当時の政治情勢を意識する必要がある。当時の安倍晋三政権は経済成長を重視しており、2017~2018年の骨太方針では、「生産性」あるいは「生産性革命」といった言葉を用いつつ、全ての産業で生産性を向上させる必要性が強調されていた。この流れの下で、厚生労働省としても対応を求められたと思われる。

その後、厚生労働省は2019年5月に「医療・福祉サービス改革プラン」を策定した。このプランでは、(1)ロボット、AI、ICTなどの実用化推進、データヘルス改革、(2)他の職種に仕事を移譲する「タスクシフティング」、シニア人材の活用推進、(3)組織マネジメント改革、(4)経営の大規模化・協働化――を進めることで、医療・介護の生産性を高める必要性が強調された。さらに、少子高齢化が深刻化する2040年時点で、医療・福祉分野の「単位時間サービス提供量」を5%(医師は7%)以上の改善を目指すという数値目標も盛り込まれた。

ここで言う「単位時間サービス提供量」とは「サービス提供量÷従事者の総労働時間」の計算式で算出される指標とされ、テクノロジーの活用や業務の適切な分担を通じて、医療・福祉の現場全体で必要なサービスが効率的に提供されるという期待感が示されていた。さらに、この数値目標は各種施策とともには同年6月の骨太方針にも踏襲された。

しかし、このプランや指標、数字が現在、関係者の間で話題に上る機会は全くない。実際の問題として、内閣主導で社会保障改革を横断的に検討する全世代型社会保障検討会議が2020年2月、「介護の生産性」を話し合った時も、この指標は論点になっていない6し、同年7月の骨太方針で早くも姿を消した。誤解を恐れずに言うと、安倍首相の退陣など政治的な転変を重ねる中で、「なかったことになっている目標」である。

6 2020年2月19日、全世代型社会保障検討会議の議事録、資料を参照。

それでも人手不足が顕著な介護分野で「生産性向上」という言葉が残り、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進も含めて、具体策の検討が進んだ7。

その手始めとして、厚生労働省は2018年12月、「介護現場革新会議」を組織し、関係団体などから意見を聴取した上で、2019年3月に「基本方針」を策定した。ここでは、「各介護現場における業務を洗い出し」「業務の切り分けと役割分担の明確化」を進めるとともに、ロボットやセンサー、ICTの導入を図るように訴えた。

さらに、基本的な考え方を示す「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン(以下、ガイドライン)」が2019年3月に作られた。現在、ガイドラインはリハビリテーションなど医療系サービス、特養などの施設系サービス、訪問介護など居宅系サービスに分類されつつ、更新・拡充が重ねられている。

これらを細かく見ると、言葉遣いや図表などに微妙な差異が見られるものの、大きな方向性は共通しており、例えば2021年3月に改定された施設系サービス版のガイドラインを見ると、介護サービスの業務改善の上位目的を「介護サービスの質の向上」と位置付けた上で、「業務改善に取り組む意義は、人材育成とチームケアの質の向上、そして情報共有の効率化」「この3つの意義に資する取組を通して、楽しい職場・働きやすい職場を実現し、そこで働く人のモチベーションを向上することで、人材の定着・確保へつなげる」と強調されている。

つまり、生産性向上の最終目標は「介護サービスの質の向上」であり、現場の職場環境の改善を通じて、働きやすい職場づくりなどに取り組むことが重要と説明されているわけだ。

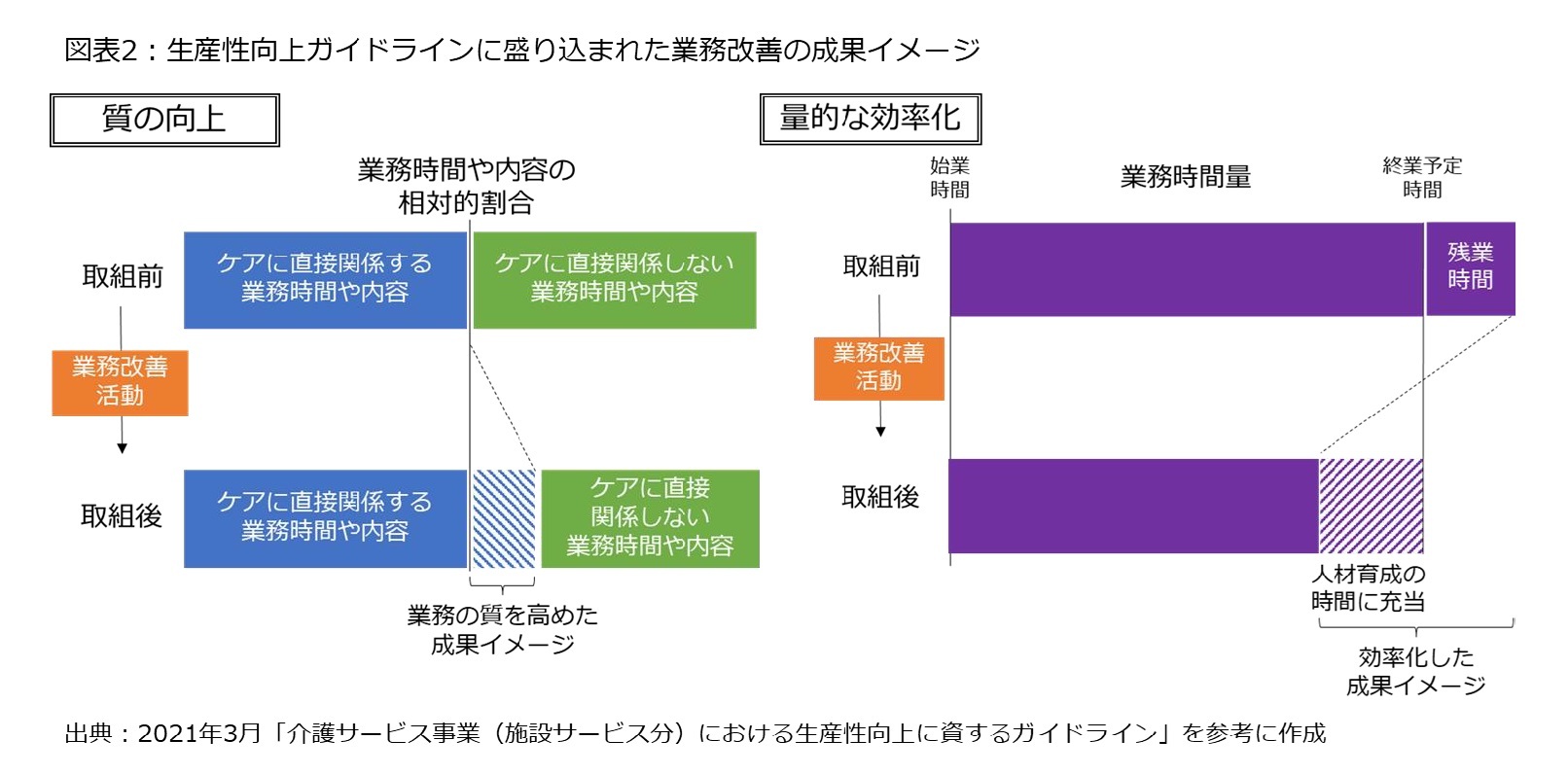

さらに、施設における業務を「ケアに直接関係する業務」「ケアに直接関係しない業務」に分類するとともに、成果の考え方を「質の向上」「量的な効率化」で捉える必要性も指摘された。

このうち、「質の向上」では、業務の改善活動を通じて、ケアに直接関係する業務時間の割合を増加したり、内容を充実させたりすることとし、「量的な効率化」では業務の質を維持・向上しつつ、ムダな作業や業務時間を減らすとされた。

このほか、施設サービスについては、介護ロボットなどの活用を通じて、ケアに直接関係する業務時間の効率化や安全性の向上が含まれるとされており、「量的な効率化」では業務負担の軽減と働きやすい環境づくりを図ることで、生み出した時間や人手の余裕を研修など人材育成に振り分けることで、「質の向上」に活用する可能性も言及されている。

ガイドラインで使われている図表や文言を参照しつつ、生産性向上による業務改善のイメージを整理すると、図表2のような形になる。

一方、量的な効率化ではロボットの導入などを通じて業務時間を縮小し、残業時間を減らすだけでなく、空いた業務時間で研修などの人材育成の時間に充当できることが想定されている。

さらに、ガイドラインでは生産性向上に至るプロセスとして、(1)改善活動の準備、(2)現場の課題の見える化、(3)実行計画の作成、(4)改善活動の実施、(5)改善活動の振り返り、(6)実行計画の修正――が提示されたほか、先に触れた5Sの必要性も言及された。

業務改善の打ち手としても、▽職場環境の整備、▽業務全体の流れの再構築、▽テクノロジーの活用、▽手順書の作成、▽記録・報告形式の工夫、▽情報共有の工夫、▽OJT(職場内訓練)の仕組みづくり、▽理念・行動指針の徹底――を列挙した。このほか、ガイドラインを使いこなすためのツールとして、E-ラーニング動画教材とか、研修手順書、介護記録の見直しに向けたマニュアルなどが作成、公表されている8。

7 なお、医療でもDXの重要性が盛んに強調されており、自民党が2022年5月に策定した「医療DXビジョン」では、マイナンバーカードを用いたオンライン資格確認の拡充とか、電子カルテの標準化などに取り組む方針が打ち出された。その後、首相をトップとする「医療DX推進本部」が2022年10月に発足し、実施時期などを明記した工程表などが策定されたほか、マイナンバーカードの普及策が実行されている。

8 ここでは紙幅の都合上、全てを取り上げないが、生産性向上に関する支援ツールについては、ワンストップで閲覧できるポータルサイトを参照。https://www.mhlw.go.jp/kaigoseisansei/index.htmlこのほか、産業総合研究所も2024年3月、「介護現場におけるテクノロジーの効果的活用のための評価手法検討委員会最終報告書」を公表した。

(2024年05月23日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- 介護保険の「ローカルルール」問題をどうすべきか-国による一律規制にとどまらない是正策を

- 介護保険の2割負担拡大、相次ぐ先送りの経緯と背景は?-「改革工程」では2つの選択肢を提示、今後の方向性と論点を探る

- 次期介護保険制度改正に向けた審議会意見を読み解く-負担と給付の見直し論議は先送り、小粒の内容に

- 全世代社会保障法の成立で何が変わるのか(上)-高齢者も含めた応能負担の強化、制度の複雑化は進行

- 2021年度介護報酬改定を読み解く-難しい人材不足への対応、科学化や予防重視の利害得失を考える

- 2024年度の社会保障予算の内容と過程を問う(上)-インフレ対応でトリプル改定は増額、少子化対策で複雑な様相に

- 科学的介護を巡る「モヤモヤ」の原因を探る-不十分なフィードバックの弊害などで考える論点

- 介護の「科学化」はどこまで可能か-リハビリ強化など予防強化に向けた政策の動向と論点

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/28 | 地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? | 三原 岳 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月05日

インドネシアGDP(25年7-9月期)~5.04%と底堅い成長を維持 -

2025年11月05日

完璧な成果より「誠実な経過」を-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(2) -

2025年11月05日

新たな局面に入るロシア制裁・ウクライナ支援 -

2025年11月05日

子どもにもっと「芸術の秋」を~より多くの子どもに機会を提供するには、企業による貢献も欠かせない。ニッセイ名作シリーズは今年で62年~ -

2025年11月04日

数字の「26」に関わる各種の話題-26という数字で思い浮かべる例は少ないと思われるが-

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【介護の「生産性向上」を巡る論点と今後の展望-議論が噛み合わない原因は?現場の業務見直し努力が重要】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

介護の「生産性向上」を巡る論点と今後の展望-議論が噛み合わない原因は?現場の業務見直し努力が重要のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!