- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 女性 >

- 日本の10歳代女性における月経に伴う諸症状に関する実態調査(3)-2割に睡眠6時間未満、3割が痩せ体型、4割に運動不足とファストフード摂取傾向、月経随伴症状の下腹部痛へはBMIと運動習慣が有意に影響-

日本の10歳代女性における月経に伴う諸症状に関する実態調査(3)-2割に睡眠6時間未満、3割が痩せ体型、4割に運動不足とファストフード摂取傾向、月経随伴症状の下腹部痛へはBMIと運動習慣が有意に影響-

生活研究部 研究員・ジェロントロジー推進室・ヘルスケアリサーチセンター 兼任 乾 愛

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

月経随伴症状に関する既存の学術調査では、生活習慣などの偏りが症状に及ぼす影響を示したものや3、痩せなどの体格が月経痛の頻度へ影響するもの4、睡眠時間や質がホルモン分泌へ影響を与える5,6などの分析結果が明らかにされている。

いずれも、青年期や成人期の女性を対象としているものではあるが、これらの月経随伴症状との関連性が認められている要因について、10歳代女性においても月経随伴症状の発現へ影響を与えるのか、また、既存の研究では検証されていないPMS症状についても、これらの要因が影響を与えるのかを統計学的に分析したい。

その結果、日本の10歳代女性において、睡眠6時間未満が2割、BMI18.5未満の痩せ体型が3割、運動不足とファストフード摂取傾向が4割である実態が明らかとなった。また、月経随伴症状の下腹部痛へはBMIと運動習慣が有意な影響を与えていることが明らかとなった。

尚、本稿は、「日本の10歳代女性における月経随伴症状に関する実態調査」の第3稿にあたり、インターネット調査で明らかとなった日本の10歳代女性の月経随伴症状の症状と、BMIや睡眠時間、生活習慣との関連性を検討した結果を示すものである。

1 基礎研レポート「日本の10歳代女性における月経随伴症状に関する実態調査(1)」

https://www.nli-research.co.jp/files/topics/74017_ext_18_0.pdf?site=nli

2 基礎研レポート「日本の10歳代女性における月経随伴症状に関する実態調査(2)」

https://www.nli-research.co.jp/files/topics/74084_ext_18_0.pdf?site=nli

3 ときた順子ら(2009)「看護女子学生の臨地実習におけるストレス対処とライフスタイルが月経随伴症状に及

ぼす影響」Japanese journal of maternal health 50 (1), 71-78, 2009-04.

4 平田まりら(2002)「青年期女性における月経痛の頻度と痩せとの関連」日本公衆衛生雑誌第49巻第6号

p516-524.

5 澤井朱美ら(2021)「女性大学生における月経随伴症状と睡眠質の関連性:女性競技者のコンディショニング

への試験的まとめ」日本女性体育大学附属基礎体力研究所紀要第30巻p20-29.

6 渋井佳代ら(2005)「女性の睡眠とホルモン」バイオメカニズム学会誌第29巻4号p205-209.

2――分析方法

本稿では、まず、10歳代女性の睡眠時間、BMI、生活習慣についての調査結果を示した。これらの項目は、看護学生やアスリートに対する先行研究において、月経随伴症状との関連性が認められた項目である。

次に、10歳代女性においても、月経随伴症状やPMS症状へ影響をしているのか、また、影響している場合の影響度合いについて多変量解析であるロジスティック回帰分析にて明らかにしていく。

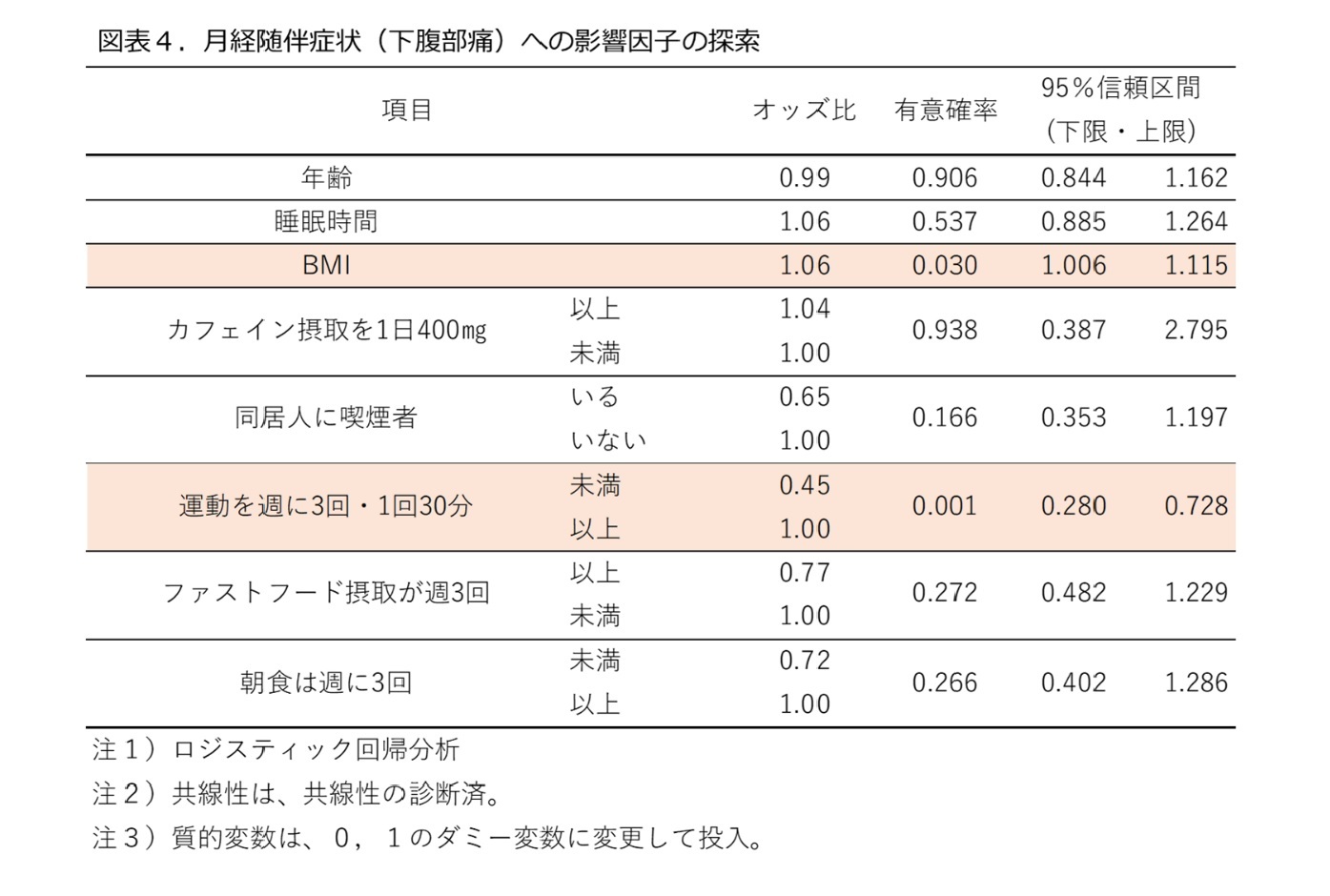

統計学的分析方法としては、月経随伴症状の第1位である「下腹部痛」と、PMS症状第1位である「イライラする」の2つの変数を従属変数におき、年齢、睡眠、BMI、生活習慣の5項目を共変量として強制投入している。尚、共線性は、同変数にて線形回帰分析において共線性の診断を実施、問題ないものと確認している。

3――10歳代における睡眠時間・BMI・生活習慣の実態

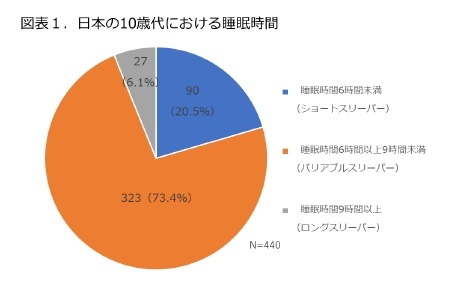

最初に、日本の10歳代女性における睡眠時間・BMI・生活習慣を調査した結果を図表1へ示す。

睡眠時間の平均は、6.45±1.26時間、最小3.0時間、最大10.0時間であった。睡眠時間の最小最大は、医学的妥当性のある範囲の数値であると判断し、すべてのデータ440名を解析した7。

睡眠時間の平均は、6.45±1.26時間、最小3.0時間、最大10.0時間であった。睡眠時間の最小最大は、医学的妥当性のある範囲の数値であると判断し、すべてのデータ440名を解析した7。また、従来の知見に従い睡眠時間を、6時間未満であるショートスリーパー群、最も平均的な睡眠時間である6時間から8時間以内であるバリアブルスリーパー群、平均的な睡眠時間より超過している8時間以上のロングスリーパー群の3つに区分した。

その結果、ショートスリーパー群は90人(20.5%)、バリアブルスリーパー群は323人(73.4%)、ロングスリーパー群は27名(6.1%)であった。日本の15歳から19歳の女性における睡眠は、バリアブルスリーパーが最も多いものの、ショートスリーパーも全体の2割存在していることが明らかとなった。

7 睡眠時間については、例えば睡眠時間0時間と回答があった場合は、医学的妥当性がないため除外する必要があるが、今回は最小3時間、最大10時間であることから、データを除外せず440名全ての睡眠時間を解析した。

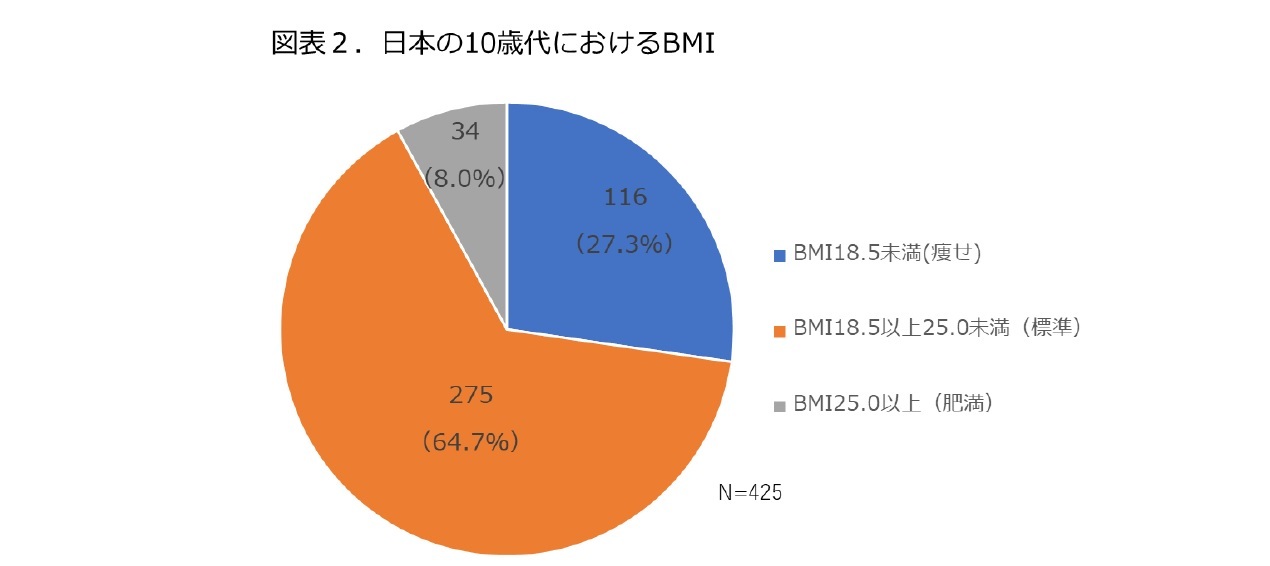

次に、BMIについて調査した。15歳から19歳に適用される体格指標としてローレル指数とBMIのいずれを適用するのが妥当であるかは意見が分かれるところではあるが、本稿では、慣行的にBMI指数を用いるものとする8。

そのため、最終的な分析対象数は、医学的妥当性から除外した者(1名)と欠損値を除外した425名としている9。

こちらも、BMIの区分である、「BMI18.0未満の痩せ群」、「BMI18.0~24.0未満の標準群」、「BMI25.0以上の肥満群」の3つに分類した。

その結果、痩せ群は、116名(27.3%)標準群は275名(64.7%)、肥満群は、34名(8.0%)であった。日本の15歳から19歳の女性におけるBMIは、標準体型が最も多いものの、痩せ体型も全体の3割近く存在していることが明らかとなった。

8 廣原ら(2000)「高校生に適用される体重/身長P指数」茨城大学教育実践研究19(2000),283-293.

9 例えば、BMIの場合、身長170㎝体重30キロの場合のBMIは10(昨今のシンデレラ体重などの流行を鑑み十分あり得る)、身長120センチ体重10キロのBMIは69のため存在すると判断したが、本サンプルのBMI最大値138の場合は、身長100センチ、体重140キロの場合が考えられるが、平均身長よりもマイナス2SDも低い場合には内分泌疾患などの疾患の影響が考えられるため、BMI138と回答があったものは除外。

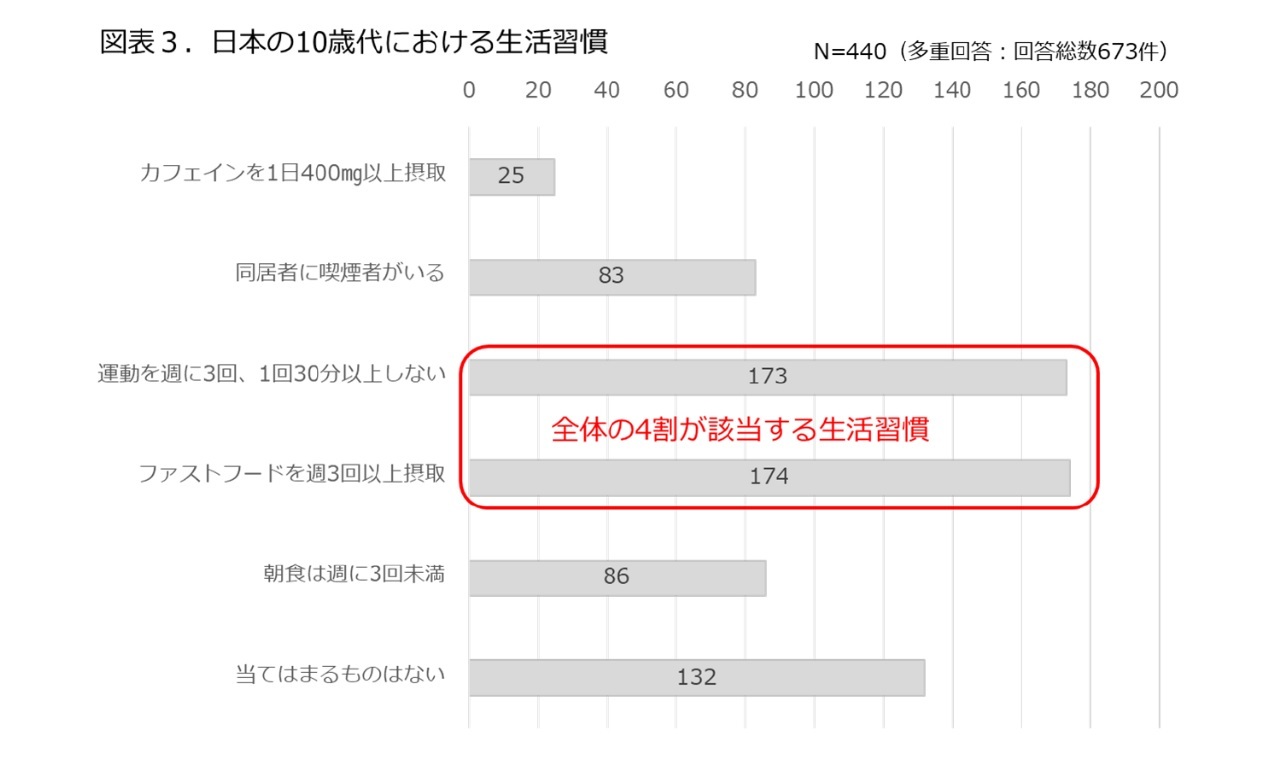

続いて、生活習慣について、従来の研究において関連性が認められている項目について当てはまるもの全てにチェックをしていただくように回答を得た(多重回答)。

その結果、「カフェインを1日400㎎以上摂取」に該当する者は25名(以下ケースの割合:5.7%)、「同居者に喫煙者がいる」のは83名(18.9%)、「運動を週に3回、1回30分以上しない」に該当する者は173名(39.3%)、「ファストフードを週3回以上摂取する」に該当する者は174名(39.5%)、「朝食は週に3回未満」は86名(19.50%)、「当てはまるものはない」は132名(30.0%)であった。

ケースのパーセントで考えると、「運動を週に3回、1回30分以上しない」及び、「ファストフードを週3回以上摂取する」の生活習慣に該当する割合は、全体の4割近くにのぼることが明らかとなった。

4――睡眠時間・BMI・生活習慣による月経随伴症状(下腹部痛)への影響

月経随伴症状の要因分析に関する先行研究では、月経痛と痩せとの関連性について検証しているものが多10,11、今回の解析でBMIが高い場合にも下腹部痛の出現に影響を与えていることが示された可能性がある。

痩せ体型が月経痛を引き起こす機序としては、体脂肪減少による保温能力の低下により骨盤内循環不全を引き起こすことや、脂肪細胞由来のレプチンというホルモン分泌の減少などが月経に伴う痛みに影響しているとされている。

一方で、本分析で明らかになったBMIが高くなると下腹部痛を引き起こす機序としては、例えばBMI25.0以上の肥満体型では、卵巣や副腎皮質、脂肪細胞からのホルモン分泌が過剰となることによる子宮内膜の異常増殖が認められ、この肥厚した子宮内膜を排出しようと過剰な子宮収縮が起こることで痛みを引き起こされるものと考えられている12。

つまり、今回の解析では、痩せ体型だけではなく肥満体型についても、月経随伴症状である「下腹部痛」を引き起こす可能性があることが認められ、標準的な体格の維持が非常に重要であることが示唆される結果となった。

また、今回の解析では、運動習慣が「週3回・1回30分」未満であるものは、月経随伴症状である「下腹部痛」の発現率が低くなる、つまり低下することが示された。

統計的な解析で因果関係を明らかにすることはできないが、例えば下腹部痛が出現している場合に、過度な運動をするのではなく、月経痛の緩和方法としても知られている横になり下腹部の筋緊張を解くことで、適度な安静が下腹部痛の軽減に影響した13結果が示されている可能性がある。

尚、適度な運動習慣は、体内循環を適度に保つ効果があるため、今回の結果は運動習慣を否定するものではなく、痛みの軽減には安静も必要であることを示したものと解釈していただきたい。

10 平田まりら(2002)「青年期女性における月経痛の頻度と痩せとの関連」日本公衆衛生雑誌第49巻第6号 p516-524.

11 Risa Mitsuhashi et.at,“Factors Associated with the Prevalence and Severity of Menstrual-Related

Symptoms: A Systematic Review and Meta-Analysis” Int J Environ Res Public Health. 2022 Dec 29;20(1):569.

12 Human+「痩せすぎ、肥満の女性への影響」http://humanplus.jp/

13 松竹ゆにはら(2020)「高校生における月経教育が月経痛に対するセルフケアの変容に与える効果」

日本助産学学会誌第34巻1号p69-80.

(2023年03月14日「基礎研レポート」)

関連レポート

- 日本の10歳代女性における月経に伴う諸症状に関する実態調査(1)-月経不順や無月経は全体の3割近く、月経前はイライラが2割強、月経中は下腹部痛が7割も出現、対処行動は「我慢」が4割近く-

- 日本の10歳代女性における月経に伴う諸症状に関する実態調査(2)-月経随伴症状「下腹部痛」「眠気」「イライラ」と、PMS症状「イライラ」「食欲亢進」は、全体の6割近くが日常生活に影響あり-

- “プレコンセプションケア”とは? (1)-起源はCDC、10歳代の望まない妊娠や早産・乳幼児死亡率などが背景に-

- “プレコンセプションケア”とは? (2)-WHOは、生涯の健康に影響する思春期の健康課題を背景に提唱-

- “プレコンセプションケア”とは? (3)-日本では成育医療等基本方針で初明記、不妊症・妊娠間隔の視点を-

03-3512-1847

- 【職歴】

2012年 東大阪市入庁(保健師)

2018年 大阪市立大学大学院 看護学研究科 公衆衛生看護学専攻 前期博士課程修了(看護学修士)

2019年 ニッセイ基礎研究所 入社

・大阪市立大学(現:大阪公立大学)研究員(2019年~)

・東京医科歯科大学(現:東京科学大学)非常勤講師(2023年~)

・文京区子ども子育て会議委員(2024年~)

【資格】

看護師・保健師・養護教諭一種・第一種衛生管理者

【加入団体等】

日本公衆衛生学会・日本公衆衛生看護学会・日本疫学会

乾 愛のレポート

新着記事

-

2025年11月06日

世の中は人間よりも生成AIに寛大なのか? -

2025年11月06日

働く人の飲酒量とリスク認識:適正化に気づくのはどのような人か -

2025年11月06日

Meta、ByteDanceのDSA違反の可能性-欧州委員会による暫定的見解 -

2025年11月06日

財政赤字のリスクシナリオ -

2025年11月06日

老後の住宅資産の利活用について考える

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【日本の10歳代女性における月経に伴う諸症状に関する実態調査(3)-2割に睡眠6時間未満、3割が痩せ体型、4割に運動不足とファストフード摂取傾向、月経随伴症状の下腹部痛へはBMIと運動習慣が有意に影響-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

日本の10歳代女性における月経に伴う諸症状に関する実態調査(3)-2割に睡眠6時間未満、3割が痩せ体型、4割に運動不足とファストフード摂取傾向、月経随伴症状の下腹部痛へはBMIと運動習慣が有意に影響-のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!