- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 対内直接投資倍増は実現できるのか

コラム

2023年01月11日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

5――対内直接投資は倍増できるのか

冒頭でも触れた通り、政府は、「2030年の対日直接投資80兆円、対GDP比12%」というKPIを掲げる。KPI達成のためには、単純計算で年間4兆円ほど対内直接投資残高を増加させる必要がある。足もとの大幅な円安による「安い日本」は、海外の企業・投資家が日本を「買い」やすい要因となっており、対内直接投資拡大の観点からは追い風となっている。しかし、2021年の残高は約40.5兆円と前年の約40兆円からは微増にとどまった。コロナ禍の影響もあったとはいえ、KPI達成に向けてはやや出遅れた形になってしまった。

足もとでは、2022年10月に策定された総合経済対策において、対内直接投資の拡大によって、国内の供給力強化、輸出拡大を図る旨が示された。地政学的な環境の変化からサプライチェーンが不安定化する中、半導体や航空機関連部素材等の重要な物資について、政府は対内直接投資拡大や企業の国内投資回帰による国内生産拠点等の整備を支援する。また、GX、DX、ヘルスケア、フードテック等の成長分野への海外からの投資を呼び込みも推進する方針だ。

もっとも、取組が推進されたからといって、それが対内直接投資の増加につながるとは限らない。最終的にどこに投資するかは、投資家が決めることだからだ。その点において、政府の取組によって行うことができるのは、あくまでも投資意識の醸成にとどまる。また、対内直接投資の拡大を図る国・地域は多いことから、それらの国・地域との競争も余儀なくされる。

このような例としては、国際金融センターをめぐる足もとの状況が挙げられる。多数の金融機関や投資家等が集積し、世界中から優秀な人材や資金、情報が集まることで金融商品のグローバルな取引がなされている都市、である国際金融センターは対内直接投資の促進に資するとされる。現在、国内では東京・大阪・福岡の3都市が国際金融センターを目指しており、取組を進めている。また、国際金融センターの実現は、対内直接投資促進に向けた取組にも含まれている。

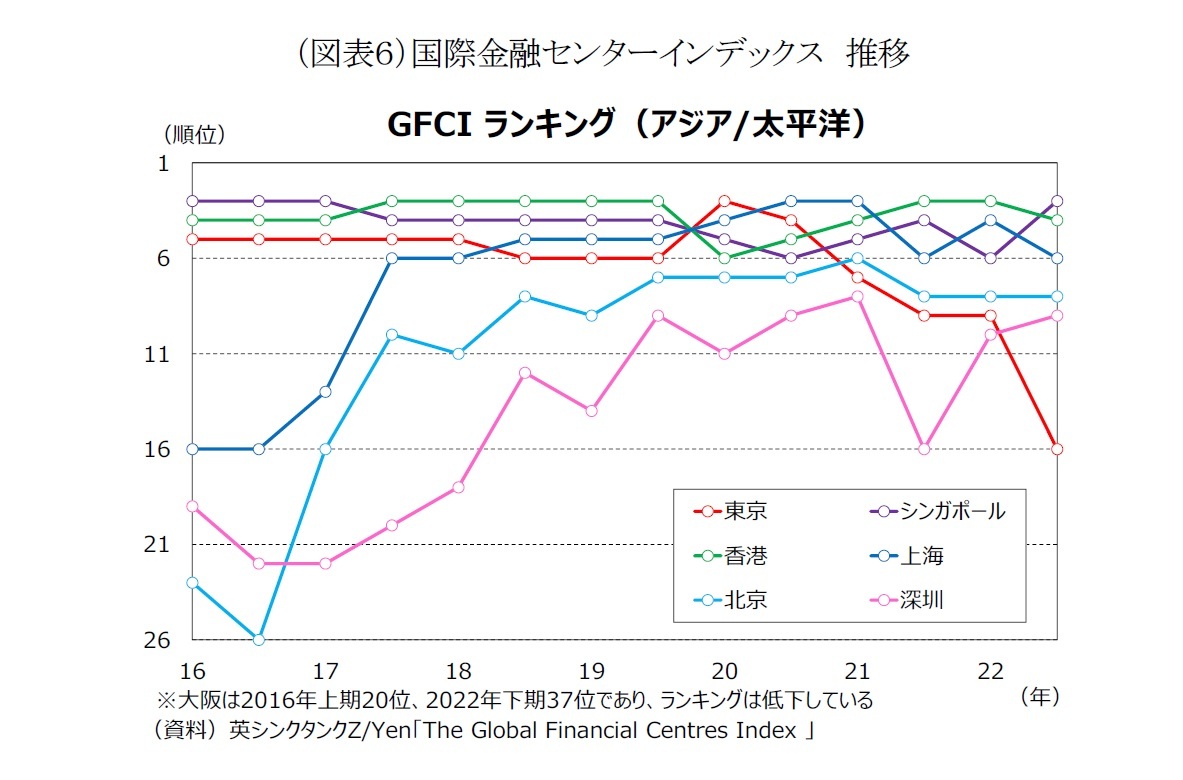

しかし、英国のシンクタンクZ/Yenが全世界の国際金融センターのプレゼンスを順位付け、公表する国際金融センターインデックス(GFCI)において、東京や大阪のランキングはここ数年でむしろ低下してしまっている。福岡はランク外だ(図表6)。確かに、GFCIの結果はあくまでも一調査の結果に過ぎない。しかし、国際金融センターを目指す都市は多く、アジア圏に限っても、シンガポールや香港、上海などの都市がしのぎを削る状況であることが、このような結果の一因となっていることは事実だろう。

冒頭でも触れた通り、政府は、「2030年の対日直接投資80兆円、対GDP比12%」というKPIを掲げる。KPI達成のためには、単純計算で年間4兆円ほど対内直接投資残高を増加させる必要がある。足もとの大幅な円安による「安い日本」は、海外の企業・投資家が日本を「買い」やすい要因となっており、対内直接投資拡大の観点からは追い風となっている。しかし、2021年の残高は約40.5兆円と前年の約40兆円からは微増にとどまった。コロナ禍の影響もあったとはいえ、KPI達成に向けてはやや出遅れた形になってしまった。

足もとでは、2022年10月に策定された総合経済対策において、対内直接投資の拡大によって、国内の供給力強化、輸出拡大を図る旨が示された。地政学的な環境の変化からサプライチェーンが不安定化する中、半導体や航空機関連部素材等の重要な物資について、政府は対内直接投資拡大や企業の国内投資回帰による国内生産拠点等の整備を支援する。また、GX、DX、ヘルスケア、フードテック等の成長分野への海外からの投資を呼び込みも推進する方針だ。

もっとも、取組が推進されたからといって、それが対内直接投資の増加につながるとは限らない。最終的にどこに投資するかは、投資家が決めることだからだ。その点において、政府の取組によって行うことができるのは、あくまでも投資意識の醸成にとどまる。また、対内直接投資の拡大を図る国・地域は多いことから、それらの国・地域との競争も余儀なくされる。

このような例としては、国際金融センターをめぐる足もとの状況が挙げられる。多数の金融機関や投資家等が集積し、世界中から優秀な人材や資金、情報が集まることで金融商品のグローバルな取引がなされている都市、である国際金融センターは対内直接投資の促進に資するとされる。現在、国内では東京・大阪・福岡の3都市が国際金融センターを目指しており、取組を進めている。また、国際金融センターの実現は、対内直接投資促進に向けた取組にも含まれている。

しかし、英国のシンクタンクZ/Yenが全世界の国際金融センターのプレゼンスを順位付け、公表する国際金融センターインデックス(GFCI)において、東京や大阪のランキングはここ数年でむしろ低下してしまっている。福岡はランク外だ(図表6)。確かに、GFCIの結果はあくまでも一調査の結果に過ぎない。しかし、国際金融センターを目指す都市は多く、アジア圏に限っても、シンガポールや香港、上海などの都市がしのぎを削る状況であることが、このような結果の一因となっていることは事実だろう。

市場の大きさ10や、国家・社会の安定性など、対内直接投資の拡大を図る上での日本のアピールポイントは数多い。だが、対内直接投資を10年間で倍増させるというKPIを達成するためには、様々な阻害要因を取り除くことはもちろんのこと、投資拡大に向けた海外への積極的な働きかけの一層の実施も必要になる。

また、それと同時に、我が国企業の稼ぐ力を回復し、投資先としての魅力自体を高めることも求められる。「新しい資本主義」を構成する成長戦略の策定・実行等、国内経済の活性化に向けたビジョンを提示し、国内外の投資家が「Invest in Kishida」はその通りだ、と考えるようにならなければ、対内直接投資の大幅な拡大は難しいのではないだろうか。今後の動向が注目される。

10 内閣府によれば、日本の名目GDP総額は5兆37億ドル(2021年)であり、米国、中国に次ぐ世界第3位の経済規模の国家である。

また、それと同時に、我が国企業の稼ぐ力を回復し、投資先としての魅力自体を高めることも求められる。「新しい資本主義」を構成する成長戦略の策定・実行等、国内経済の活性化に向けたビジョンを提示し、国内外の投資家が「Invest in Kishida」はその通りだ、と考えるようにならなければ、対内直接投資の大幅な拡大は難しいのではないだろうか。今後の動向が注目される。

10 内閣府によれば、日本の名目GDP総額は5兆37億ドル(2021年)であり、米国、中国に次ぐ世界第3位の経済規模の国家である。

(2023年01月11日「研究員の眼」)

坂田 紘野

坂田 紘野のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2024/03/14 | 「中間層」について考える | 坂田 紘野 | 研究員の眼 |

| 2024/01/11 | 少子化問題に影を落とす若年層の経済状況 | 坂田 紘野 | 基礎研マンスリー |

| 2023/12/21 | 家計金融資産の日米比較~なぜ日本は現金・預金が多いのか~ | 坂田 紘野 | 研究員の眼 |

| 2023/11/02 | 少子化問題に影を落とす若年層の経済状況 | 坂田 紘野 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年11月04日

数字の「26」に関わる各種の話題-26という数字で思い浮かべる例は少ないと思われるが- -

2025年11月04日

ユーロ圏消費者物価(25年10月)-2%目標に沿った推移が継続 -

2025年11月04日

米国個人年金販売額は2025年上半期も過去最高記録を更新-但し保有残高純増は別の課題- -

2025年11月04日

パワーカップル世帯の動向(2)家庭と働き方~DINKS・子育て・ポスト子育て、制度と夫婦協働が支える -

2025年11月04日

「ブルー寄付」という選択肢-個人の寄付が果たす、資金流入の突破口

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【対内直接投資倍増は実現できるのか】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

対内直接投資倍増は実現できるのかのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!