- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 医師の需給バランス 2022-医師偏在是正のためにどのような手立てが講じられているか?

医師の需給バランス 2022-医師偏在是正のためにどのような手立てが講じられているか?

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

本稿では、その内容をもとに、日本の医師の配置の現状や見通しについて、見ていくこととしたい2。

1 「第5次中間取りまとめ」(医療従事者の需給に関する検討会 医師需給分科会, 令和4年2月7日)

2 本稿は、「医師の需給バランス-医師の偏在は是正されるか?」篠原拓也(ニッセイ基礎研究所, 基礎研レター, 2019年5月10日)の続編でもある。併せてご参照いただきたい。

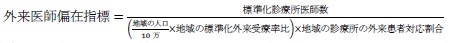

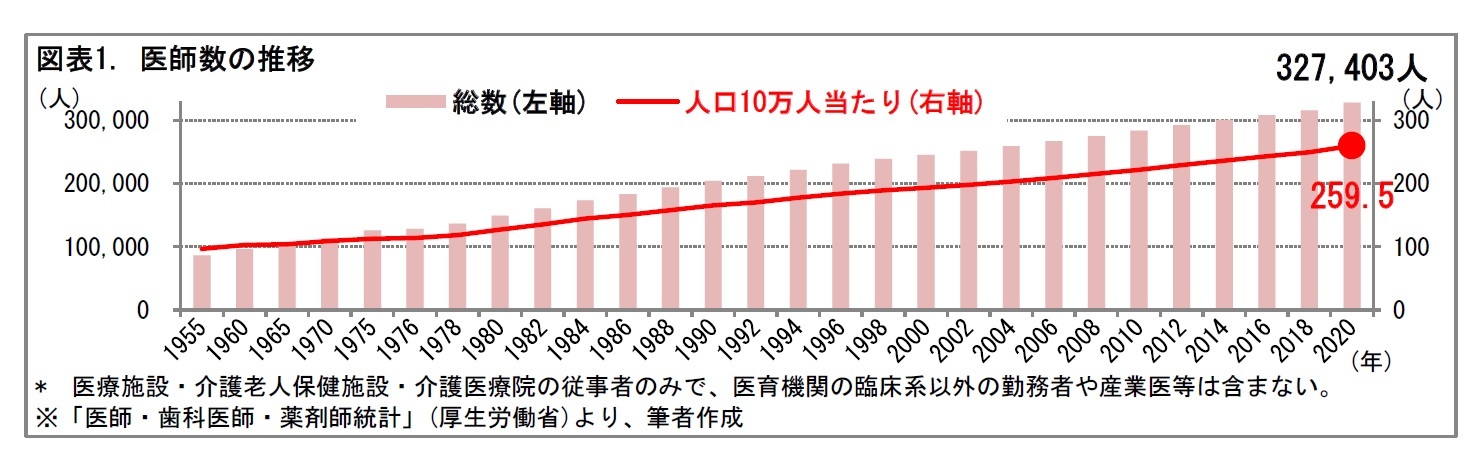

2――日本の医師の現状

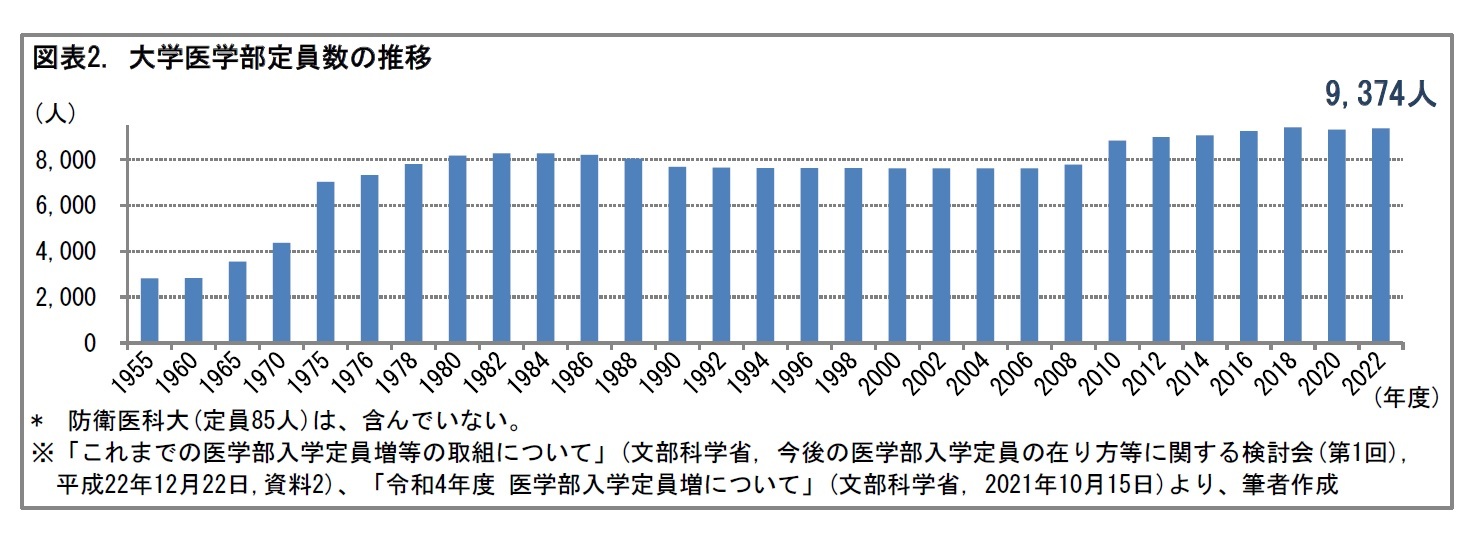

つぎに、診療科別の医師数の推移をみてみよう。1996~2020年の24年間で、主たる診療科をみると、多くの診療科で、医師は増加している。そのなかで、外科は減少、産婦人科はほぼ横這いとなっている。

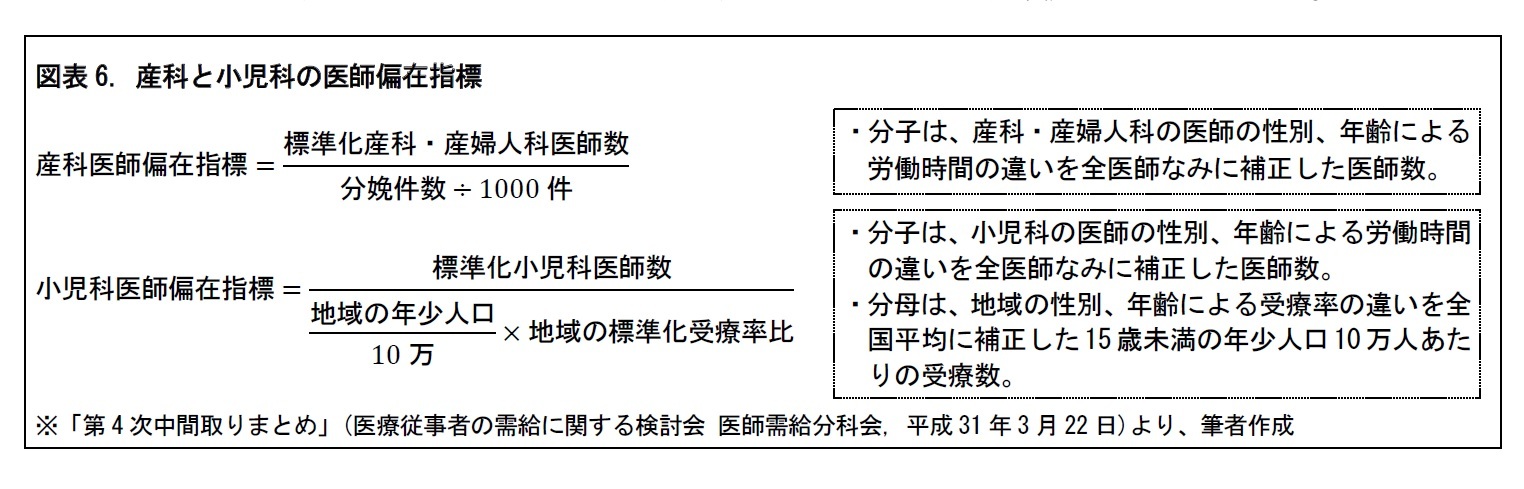

医師が診療科を複数回答した場合でみると、これも多くの診療科で増加している。しかし、小児科と産婦人科では、減少している。その背景として、これらの診療科では医師の当直や拘束時間が多く激務であることや、患者に対する診療の安全性に医師が懸念を持つようになったことから3、これまで内科と兼ねていた診療所が内科のみを標榜するようになった、などの変化があったものとみられる。引き続き、小児科や産婦人科の医師の充足が、医療体制整備の課題の1つといえる。

3 2000年代には、さまざまな文献やサイトで同様の指摘がなされた。例えば、平成22年11月11日開催の社会保障審議会医療部会(厚生労働省)の資料1には、「産婦人科の訴訟リスクは、他の診療科に比べて高い」と指摘されている。

3――医師偏在指標

4 同指標には批判もある。日本医師会は、「この指標は、一定の仮定を置いた上で機械的に試算した"相対的"な指標に過ぎない」としたうえで、地域の実情を反映させ、実効性のある医師確保対策につなげていく鍵は、医師会、大学、病院団体等の医療関係者を中心とした「地域医療対策協議会」が握っている、としている。(「日医ニュース」(2019年7月5日)より)

5 これとあわせて、次章でみるように、産科医師偏在指標と小児科医師偏在指標も設けられた。また、二次医療圏ごとに、外来医師偏在指標も設けられている。

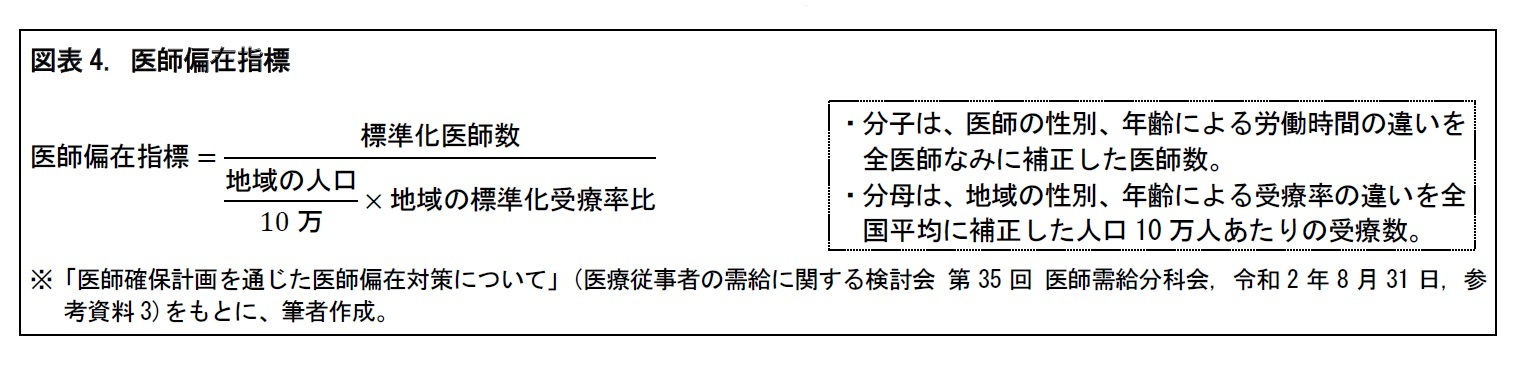

一般に、高齢者の割合が高い地域ほど、医療ニーズが増す。そこで、指標の分母の「地域の標準化受療率比」において、地域の性年齢階級別の人口構成を反映することとされている。

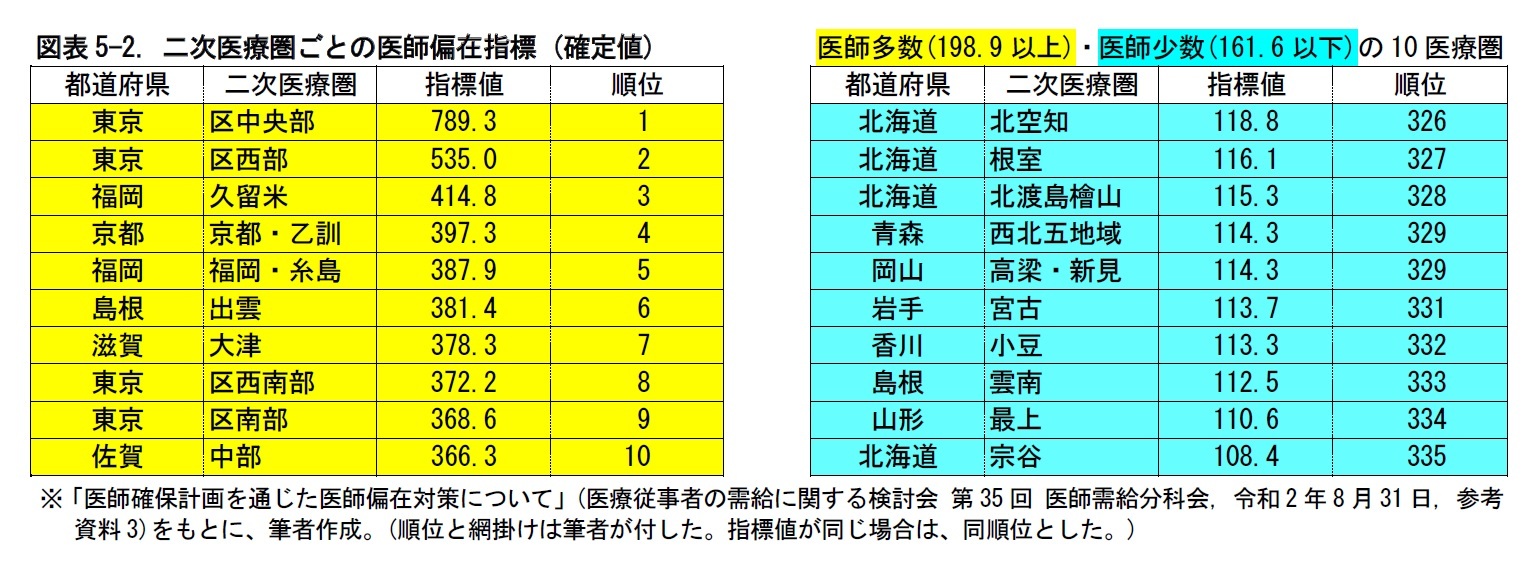

(2) 患者の流出入

大都市の中心地域では、昼間人口と夜間人口が大きく異なる。また、患者が、医療圏を越えて受療することもある。これらに関して、医師数は、夜間人口(患者住所地ベース)をもとに算出されており、昼間に所在する地域での受療行動は考慮できていない。そこで、外来医療については、現実の受療行動に関するデータを参考として、患者の流出入を反映する。入院医療については、地域医療構想における推計方法を参考に、患者住所地をもとに医療需要を算出し、流出入についての実態も情報提供した上で、都道府県間等の調整を行うことで、患者の流出入を反映することが基本とされている。

(3) へき地等の地理的条件

へき地等は指標では、きめ細かく対応できない。このため各都道府県が、局所的に医師が少ない場所を「医師少数スポット」6と定め、医師少数区域(次ページ参照)と同様に取り扱うこととされている。

6 医師少数スポット等における局所的な医師確保にあたっては、常勤医師派遣という選択だけではなく、複数医師での多様な連携による派遣システムや巡回診療等の体制整備、遠隔医療の活用を検討するなど、実情に応じた柔軟な運用により医療ニーズを充足していくことが適切である、とされている。

地域の人口のみならず、医師についても、地域ごとに男女比や年齢分布が異なる。そこで、指標の分子の「標準化医師数」において、性・年齢ごとの平均労働時間による重み付けをして、医師数を標準化することとされている。

(5) 指標の単位と見直しの間隔

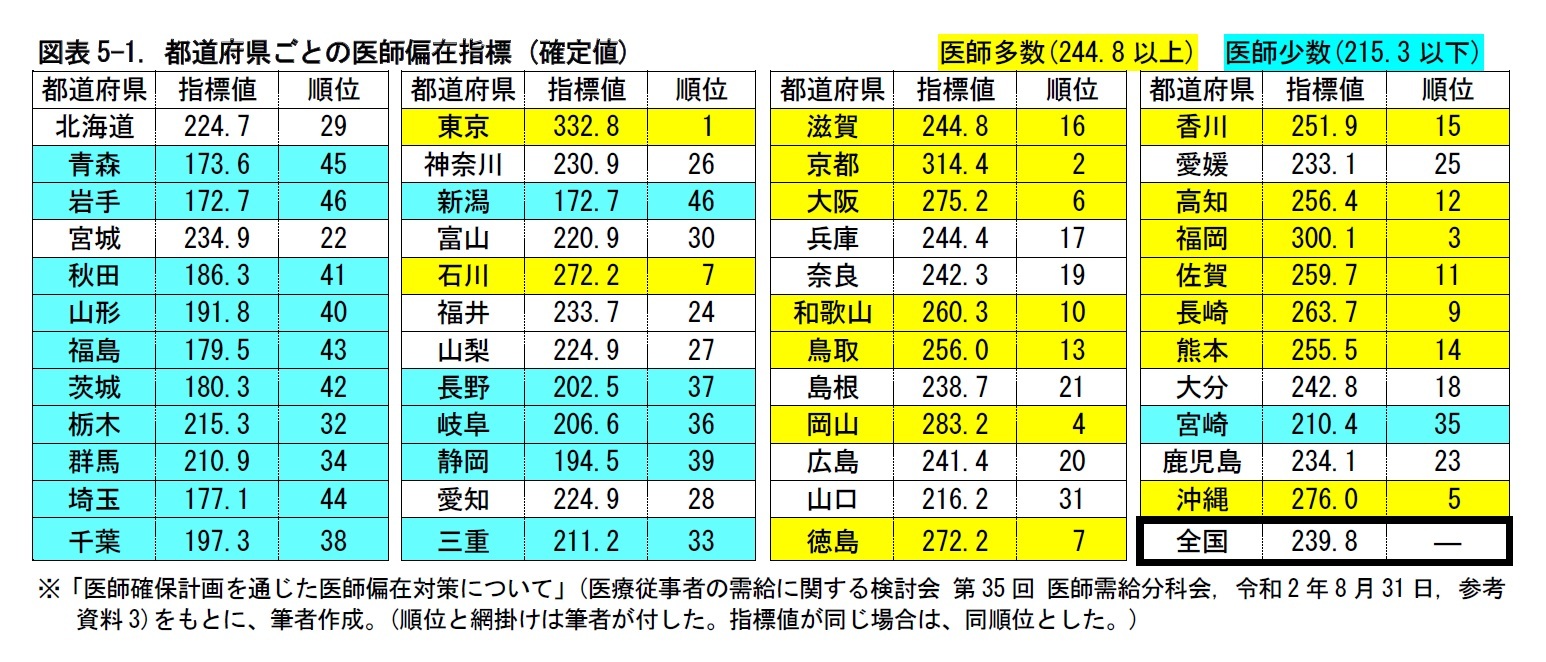

医師偏在指標は、三次医療圏(都道府県)と二次医療圏を単位として算出されている。なお、見直しの間隔は、医師確保計画と同様に3年ごととされている。

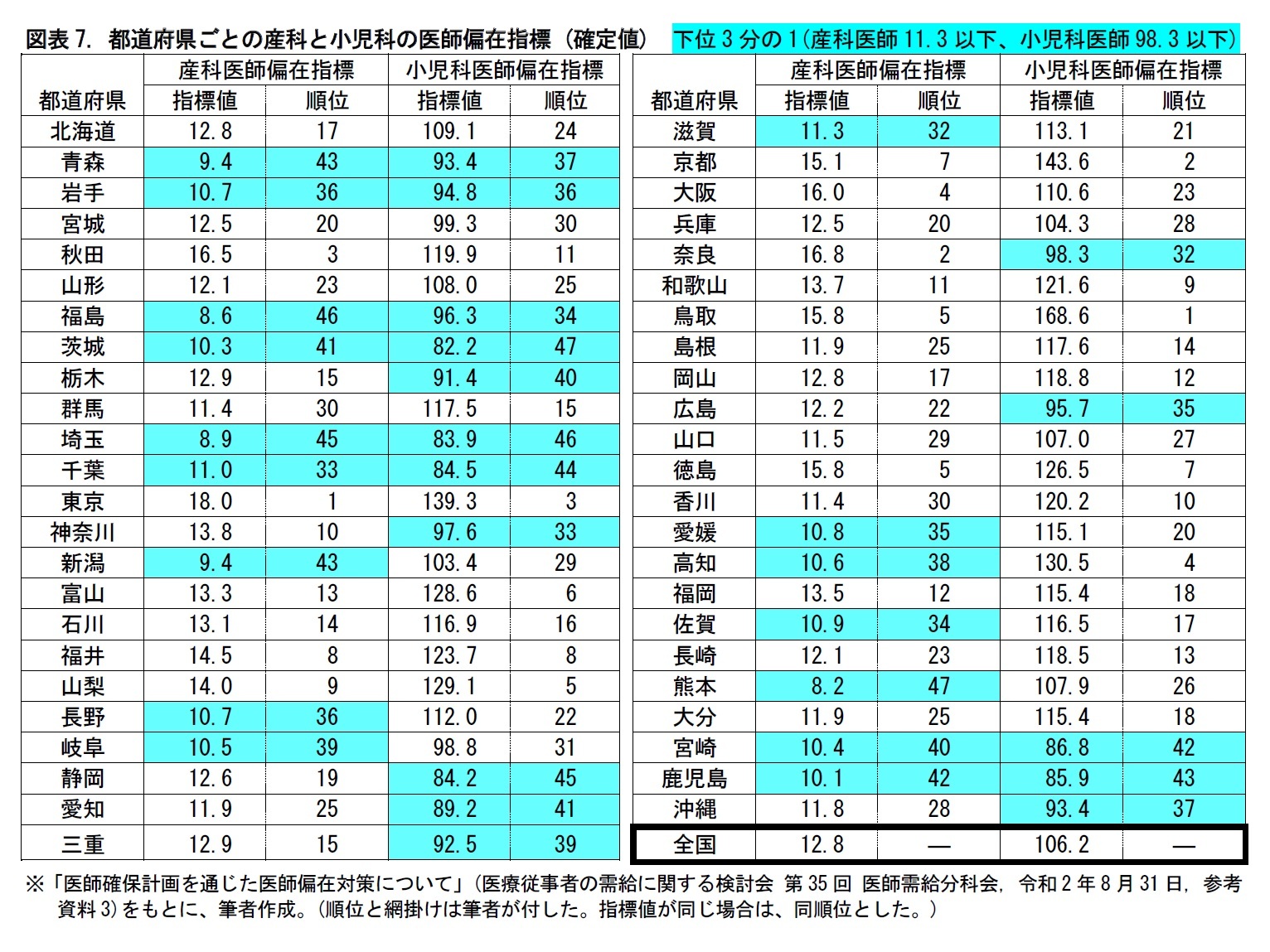

4――産科と小児科の医師偏在指標

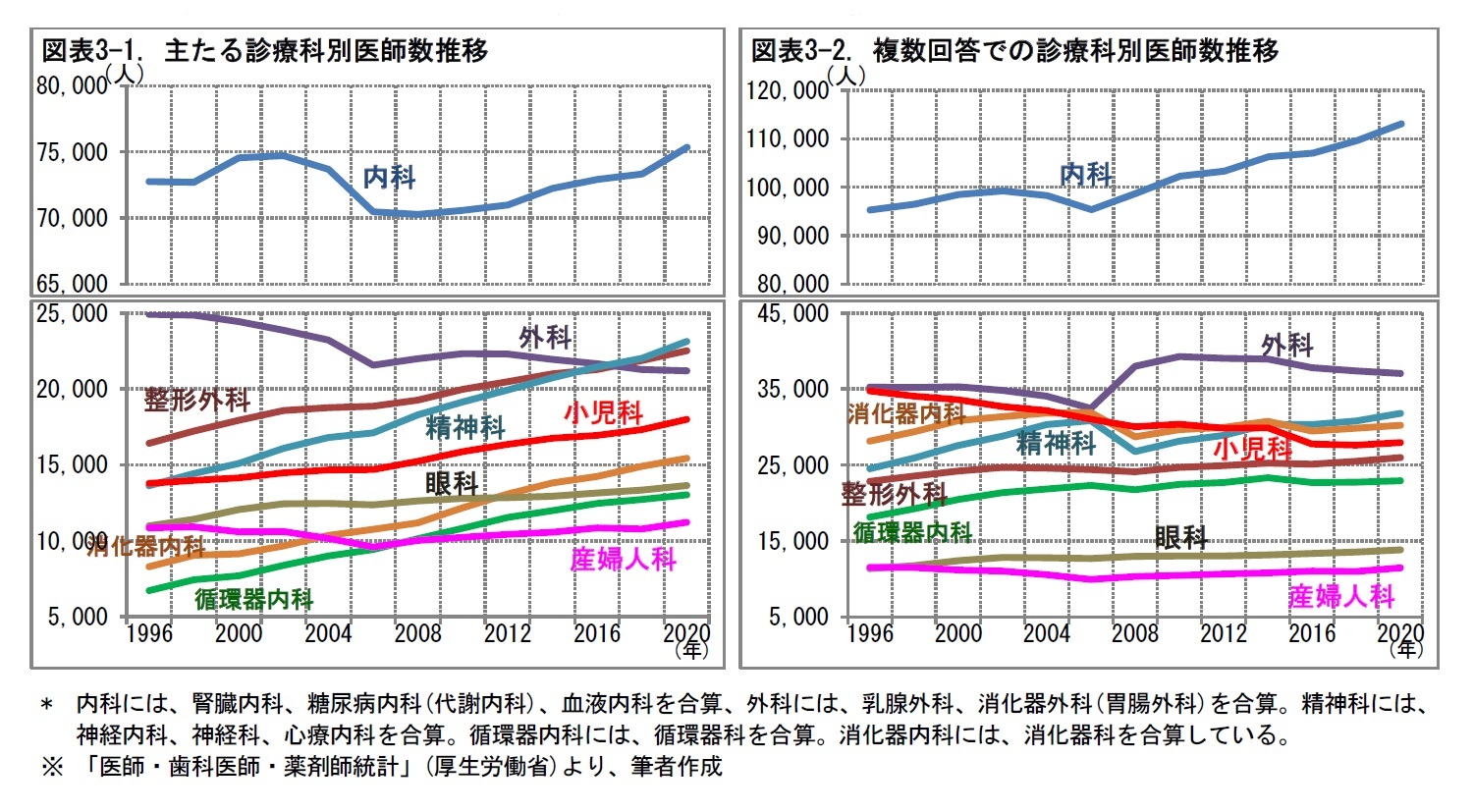

7 このほか、外来医師偏在指標も設けられ、二次医療圏別の指数が示されている。これは、

として、計算される。この計算式の分子は、診療所の医師の性別、年齢による労働時間の違いを全医師なみに補正した医師数。分母は、地域の性別、年齢による外来受療率の違いを全国平均に補正した人口10万人あたりの外来受療数に、地域の医療施設(病院と診療所)のうち診療所で外来患者を診る割合(患者数の比)を掛け算したもの。

として、計算される。この計算式の分子は、診療所の医師の性別、年齢による労働時間の違いを全医師なみに補正した医師数。分母は、地域の性別、年齢による外来受療率の違いを全国平均に補正した人口10万人あたりの外来受療数に、地域の医療施設(病院と診療所)のうち診療所で外来患者を診る割合(患者数の比)を掛け算したもの。(2022年05月17日「基礎研レター」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年11月07日

フィリピンGDP(25年7-9月期)~民間消費の鈍化で4.0%成長に減速、電子部品輸出は堅調 -

2025年11月07日

次回の利上げは一体いつか?~日銀金融政策を巡る材料点検 -

2025年11月07日

個人年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年11月07日

中国の貿易統計(25年10月)~輸出、輸入とも悪化。対米輸出は減少が続く -

2025年11月07日

英国金融政策(11月MPC公表)-2会合連続の据え置きで利下げペースは鈍化

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【医師の需給バランス 2022-医師偏在是正のためにどのような手立てが講じられているか?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

医師の需給バランス 2022-医師偏在是正のためにどのような手立てが講じられているか?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!