- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 経済予測・経済見通し >

- 2021~2023年度経済見通し-21年10-12月期GDP2次速報後改定

2022年03月09日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

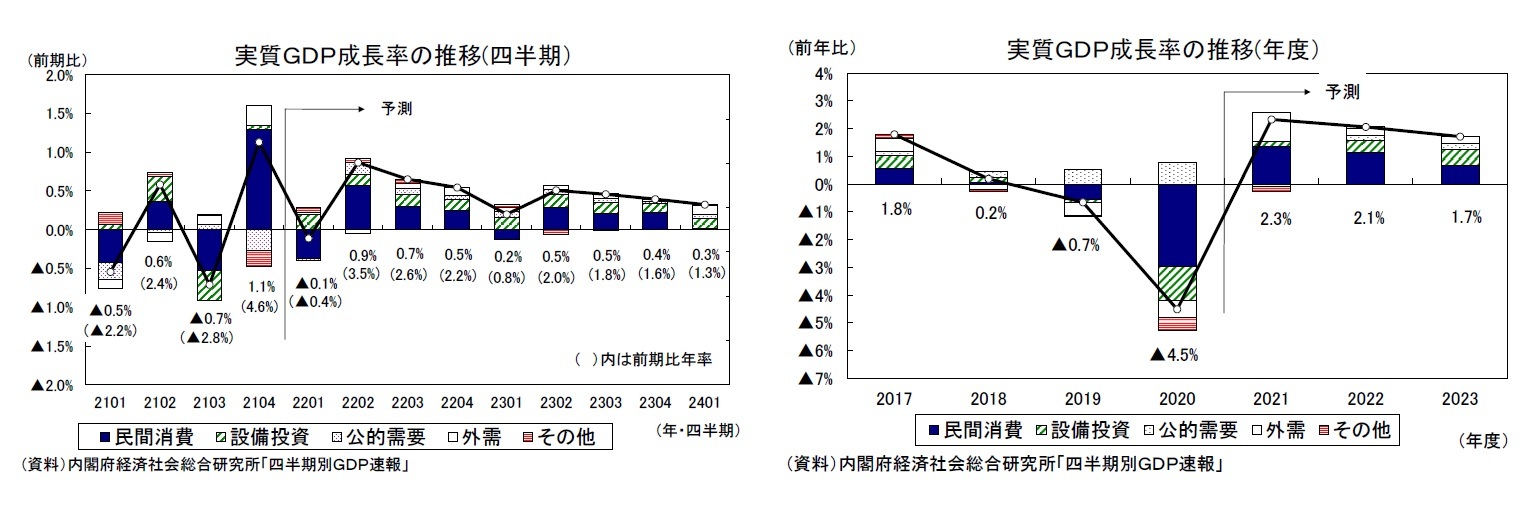

1. 2021年10-12月期の実質GDPは前期比年率4.6%へ下方修正

3/9に内閣府が公表した2021年10-12月期の実質GDP(2次速報値)は前期比1.1%(年率4.6%)となり、1次速報の前期比1.3%(年率5.4%)から下方修正された。

10-12月期の法人企業統計の結果が反映されたことにより、設備投資が前期比0.4%から同0.3%へ下方修正されたほか、12月のサービス産業動向調査、建設総合統計などの結果を受けて、民間消費(前期比2.7%→同2.4%)、公的固定資本形成(前期比▲3.3%→同▲3.8%)が下方修正された。

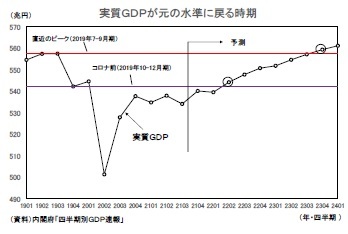

2021年10-12月期の実質GDPの水準は、1次速報ではコロナ前(2019年10-12月期)比で▲0.2%となっていたが、2次速報では▲0.4%となった。

10-12月期の法人企業統計の結果が反映されたことにより、設備投資が前期比0.4%から同0.3%へ下方修正されたほか、12月のサービス産業動向調査、建設総合統計などの結果を受けて、民間消費(前期比2.7%→同2.4%)、公的固定資本形成(前期比▲3.3%→同▲3.8%)が下方修正された。

2021年10-12月期の実質GDPの水準は、1次速報ではコロナ前(2019年10-12月期)比で▲0.2%となっていたが、2次速報では▲0.4%となった。

(対面型サービス消費が再び落ち込む)

2021年10-12月期の成長率は下方修正されたものの、緊急事態宣言の解除に伴う民間消費の高い伸びを主因に高成長となったことは1次速報時点と変わらない。しかし、2022年に入ってから状況は一変している。オミクロン株を中心とした新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、多くの地域でまん延防止等重点措置が実施されており、東京都、大阪府など18都道府県の実施期間は3/21までとなっている。

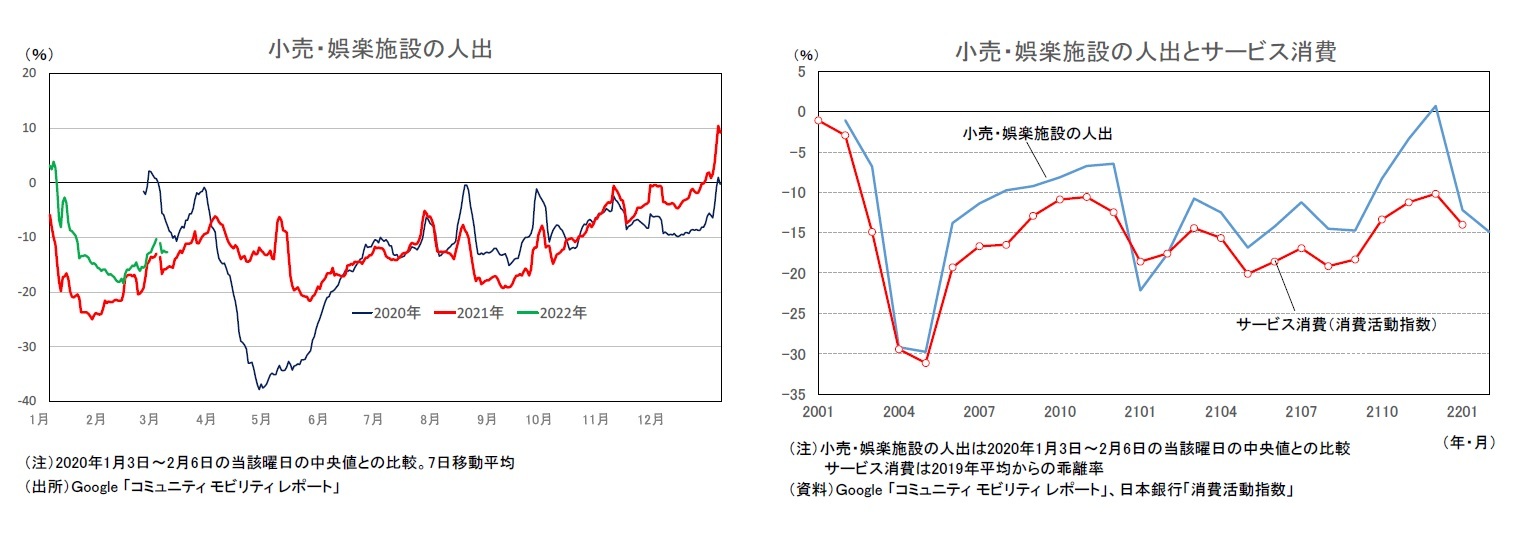

2021年9月末の緊急事態宣言の解除を受けて、小売・娯楽施設の人出は2021年10月以降持ち直し、年末にかけてはコロナ前を上回る水準まで回復した。しかし、2022年に入ると感染者数の急増やそれに伴うまん延防止等重点措置の影響で人出が大きく減少し、2月以降は緊急事態宣言が発令されていた2021年の水準に近づいている。

日本銀行の「消費活動指数」によれば、実質消費支出(旅行収支調整済)は2021年10-12月期に前期比4.6%の高い伸びとなったが、2022年1月は前月比▲2.9%の減少となった。2021年末にかけて急回復していた外食、旅行などが再び弱い動きとなったことから、サービス消費が前月比▲4.3%と大きく落ち込んだ。1月の実質消費支出(旅行収支調整済)は2021年10-12月期よりも▲2.5%低い水準となっている。2022年1-3月期の民間消費は対面型サービスを中心に減少に転じる可能性が高い。

2021年10-12月期の成長率は下方修正されたものの、緊急事態宣言の解除に伴う民間消費の高い伸びを主因に高成長となったことは1次速報時点と変わらない。しかし、2022年に入ってから状況は一変している。オミクロン株を中心とした新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、多くの地域でまん延防止等重点措置が実施されており、東京都、大阪府など18都道府県の実施期間は3/21までとなっている。

2021年9月末の緊急事態宣言の解除を受けて、小売・娯楽施設の人出は2021年10月以降持ち直し、年末にかけてはコロナ前を上回る水準まで回復した。しかし、2022年に入ると感染者数の急増やそれに伴うまん延防止等重点措置の影響で人出が大きく減少し、2月以降は緊急事態宣言が発令されていた2021年の水準に近づいている。

日本銀行の「消費活動指数」によれば、実質消費支出(旅行収支調整済)は2021年10-12月期に前期比4.6%の高い伸びとなったが、2022年1月は前月比▲2.9%の減少となった。2021年末にかけて急回復していた外食、旅行などが再び弱い動きとなったことから、サービス消費が前月比▲4.3%と大きく落ち込んだ。1月の実質消費支出(旅行収支調整済)は2021年10-12月期よりも▲2.5%低い水準となっている。2022年1-3月期の民間消費は対面型サービスを中心に減少に転じる可能性が高い。

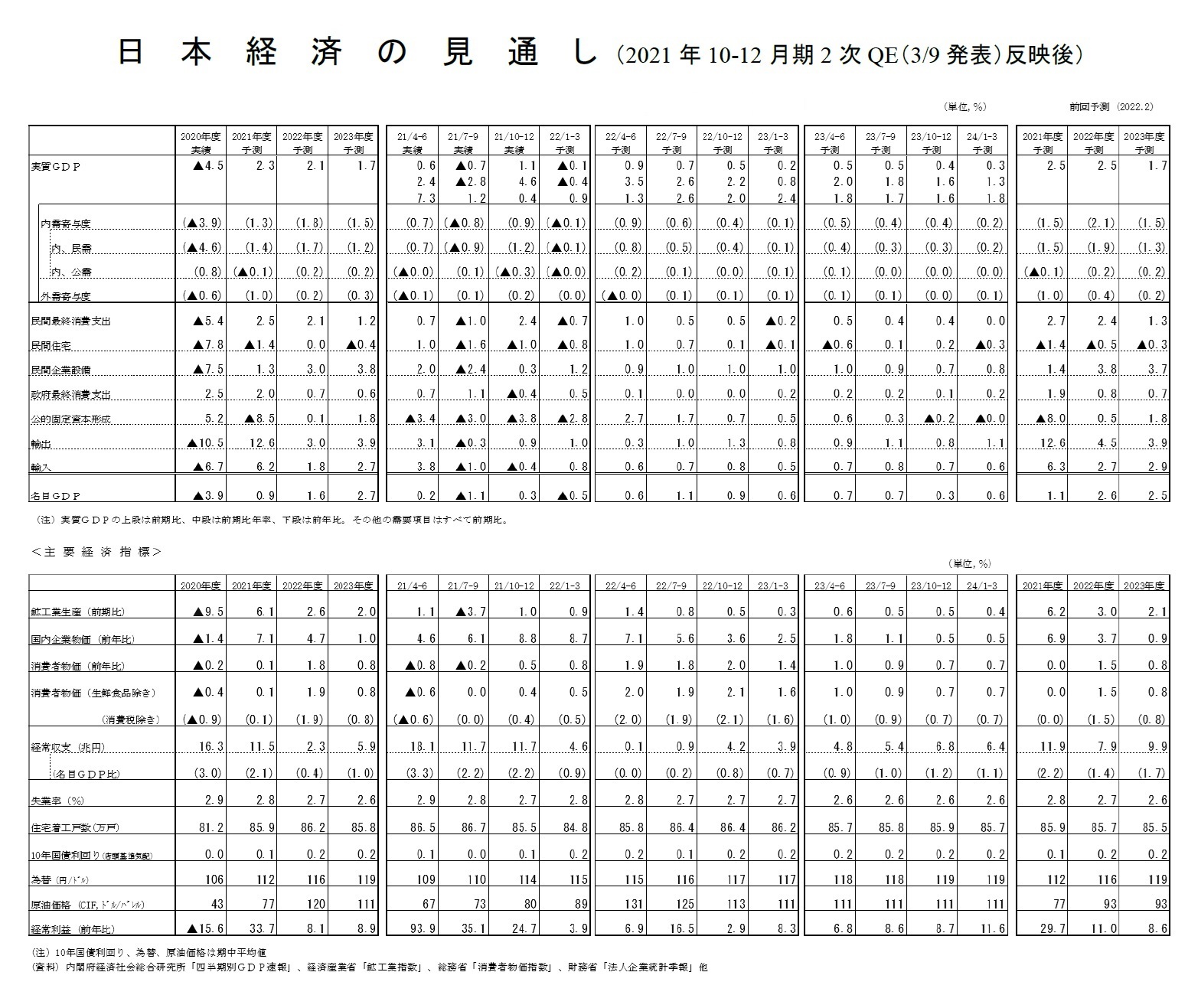

2. 実質成長率は2021年度2.3%、2022年度2.1%、2023年度1.7%を予想

(ロシアによるウクライナ侵攻の影響)

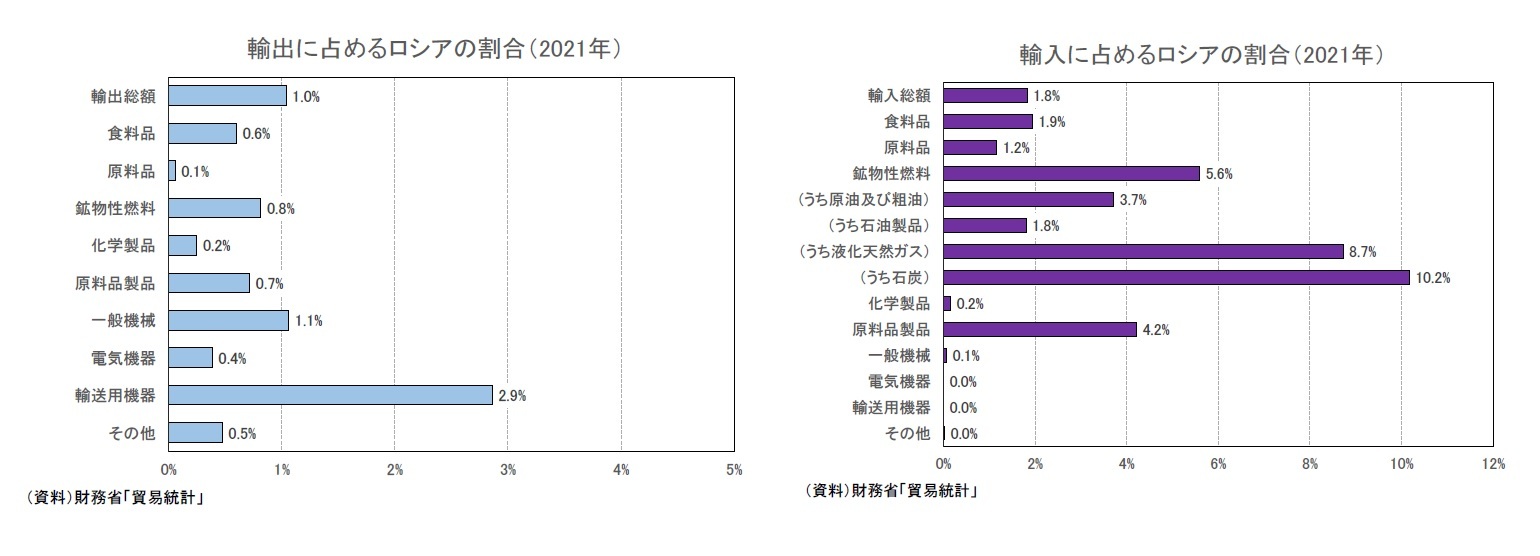

ロシアのウクライナ侵攻による日本経済への影響は、主として、(1)ロシアとの貿易取引の停滞、(2)欧州をはじめとした海外経済の減速、(3)原油、天然ガス、石炭の輸入停止による国内の電力不足、(4)資源価格高騰に伴う交易条件の悪化(海外への所得流出)、のルートで考えることができる。

このうち、輸出については、ロシア向けの割合は1.0%(2021年の実績値)と低く、直接的な影響は限定的と考えられる。ロシアとの結びつきが強い欧州を中心とした海外経済の減速が日本の輸出を下押しする影響のほうが大きくなるだろう。

一方、輸入に占めるロシアの割合は、総額では1.8%とそれほど高くないが、鉱物性燃料が5.6%(うち液化天然ガスが8.7%、石炭が10.2%)となっており、エネルギー調達に関してはロシアへの依存度が高い。ロシアからの供給が途絶した場合には、深刻な電力不足に陥ることで国内の経済活動が制限される恐れがある。

ロシアのウクライナ侵攻による日本経済への影響は、主として、(1)ロシアとの貿易取引の停滞、(2)欧州をはじめとした海外経済の減速、(3)原油、天然ガス、石炭の輸入停止による国内の電力不足、(4)資源価格高騰に伴う交易条件の悪化(海外への所得流出)、のルートで考えることができる。

このうち、輸出については、ロシア向けの割合は1.0%(2021年の実績値)と低く、直接的な影響は限定的と考えられる。ロシアとの結びつきが強い欧州を中心とした海外経済の減速が日本の輸出を下押しする影響のほうが大きくなるだろう。

一方、輸入に占めるロシアの割合は、総額では1.8%とそれほど高くないが、鉱物性燃料が5.6%(うち液化天然ガスが8.7%、石炭が10.2%)となっており、エネルギー調達に関してはロシアへの依存度が高い。ロシアからの供給が途絶した場合には、深刻な電力不足に陥ることで国内の経済活動が制限される恐れがある。

短期間で悪影響が顕在化するのは、原油をはじめとした資源価格高騰によるものだろう。原油価格は、ウクライナ情勢が緊迫化する以前から、世界経済の回復に伴う需要拡大や投資縮小による生産能力の低下などから上昇が続いてきたが、ロシアのウクライナ侵攻後は世界的な供給不足の懸念から高騰している。

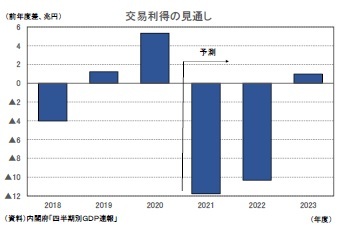

日本は資源のほとんどを輸入しているため、資源価格の高騰は輸入物価の上昇、交易条件の悪化につながる。GDP統計の交易利得は2021年1-3月期から減少が続いているが、2022年入り後は輸入物価の上昇ペース加速によって、交易利得の減少幅はさらに拡大する可能性が高い。

日本は資源のほとんどを輸入しているため、資源価格の高騰は輸入物価の上昇、交易条件の悪化につながる。GDP統計の交易利得は2021年1-3月期から減少が続いているが、2022年入り後は輸入物価の上昇ペース加速によって、交易利得の減少幅はさらに拡大する可能性が高い。

今回の見通しでは、原油価格(通関ベース)は2022年1-3月期の1バレル=89ドルから4-6月期に131ドルへと急上昇した後、ウクライナ情勢の落ち着きや原油高による需要の減退を受けて、2022年度末にかけて110ドル程度まで低下することを想定している。年度平均では2020年度が1バレル=43ドル、2021年度が77ドル、2022年度が120ドル、2023年度が111ドルである。

今回の見通しでは、原油価格(通関ベース)は2022年1-3月期の1バレル=89ドルから4-6月期に131ドルへと急上昇した後、ウクライナ情勢の落ち着きや原油高による需要の減退を受けて、2022年度末にかけて110ドル程度まで低下することを想定している。年度平均では2020年度が1バレル=43ドル、2021年度が77ドル、2022年度が120ドル、2023年度が111ドルである。この結果、交易利得は2021年度の前年度差▲11.8兆円に続き、2022年度も同▲10.3兆円の大幅減少を予想する。海外への所得流出額は2年間で22.1兆円、GDP比で4%以上の規模となる。国内企業、家計の実質購買力の低下を通じて国内需要の下押し圧力となるだろう。

2022年1-3月期は前期比年率▲0.4%と小幅なマイナス予想する。まん延防止等重点措置の影響で外食、旅行などの対面型サービスを中心に民間消費が前期比▲0.7%の減少となることがマイナス成長の主因である。高水準の企業収益を背景に設備投資が増加し、ワクチン接種の進捗を反映し政府消費も高めの伸びとなるが、消費の落ち込みをカバーするには至らないだろう。

2022年4-6月期以降は、新型コロナウイルスの感染状況が落ち着いていること、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置などが講じられないことを前提として、ゼロ%台半ばとされる潜在成長率を上回る成長が続くことが予想される。経済活動の制限がなくなれば、消費性向が大きく上昇し、民間消費が高い伸びとなることが期待できる。しかし、感染動向とその対応策に関しては不確実性が非常に高いことに加え、ウクライナ情勢のさらなる深刻化によって世界経済全体が急減速する可能性がある。日本経済は当面下振れリスクの高い状態が続くだろう。

2022年4-6月期以降は、新型コロナウイルスの感染状況が落ち着いていること、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置などが講じられないことを前提として、ゼロ%台半ばとされる潜在成長率を上回る成長が続くことが予想される。経済活動の制限がなくなれば、消費性向が大きく上昇し、民間消費が高い伸びとなることが期待できる。しかし、感染動向とその対応策に関しては不確実性が非常に高いことに加え、ウクライナ情勢のさらなる深刻化によって世界経済全体が急減速する可能性がある。日本経済は当面下振れリスクの高い状態が続くだろう。実質GDPは2021年10-12月期にコロナ前(2019年10-12月期)比で▲0.4%まで回復したが、2022年1-3月期がマイナス成長となることから、コロナ前を上回るのは2022年4-6月期までずれ込むだろう。

なお、日本はコロナ前の段階で消費税率引き上げの影響から経済活動の水準が大きく落ち込んでいたため、コロナ前の水準に戻るだけでは、経済の正常化とは言えない。実質GDPが直近のピークである2019年7-9月期の水準を回復するのは、2023年10-12月期になると予想する。

(物価の見通し)

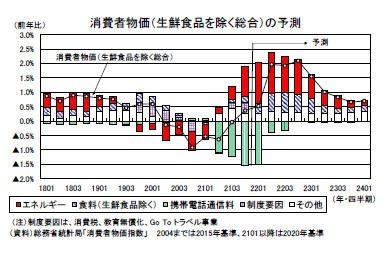

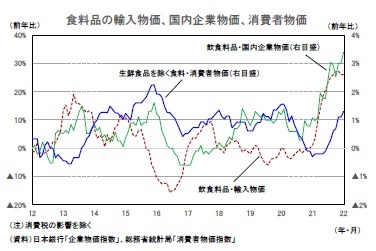

消費者物価(生鮮食品を除く総合、以下コアCPI)は、2021年9月以降上昇を続けているが、2022年1月は前年比0.2%と小幅なプラスにとどまっている。原油高・円安の影響でエネルギー価格が大幅に上昇する一方、携帯電話通信料の大幅下落がコアCPI上昇率を▲1.5%程度押し下げている。

ロシアのウクライナ侵攻を受けて原油価格(WTI)は、1バレル=120ドル台まで上昇しており、エネルギー価格の高い伸びはしばらく続く可能性が高い。政府はガソリンなどの価格を抑制するための補助金の上限を1リットルあたり5円から25円に引き上げたが、原油価格の上昇ペースがあまりにも速いため、ガソリン価格の上昇に歯止めをかけることはできないだろう。なお、補助金制度は3月末までの時限措置とされているが、今回の見通しでは、4月以降も延長されることを想定している。

消費者物価(生鮮食品を除く総合、以下コアCPI)は、2021年9月以降上昇を続けているが、2022年1月は前年比0.2%と小幅なプラスにとどまっている。原油高・円安の影響でエネルギー価格が大幅に上昇する一方、携帯電話通信料の大幅下落がコアCPI上昇率を▲1.5%程度押し下げている。

ロシアのウクライナ侵攻を受けて原油価格(WTI)は、1バレル=120ドル台まで上昇しており、エネルギー価格の高い伸びはしばらく続く可能性が高い。政府はガソリンなどの価格を抑制するための補助金の上限を1リットルあたり5円から25円に引き上げたが、原油価格の上昇ペースがあまりにも速いため、ガソリン価格の上昇に歯止めをかけることはできないだろう。なお、補助金制度は3月末までの時限措置とされているが、今回の見通しでは、4月以降も延長されることを想定している。

足もとの食料品の輸入物価は前年比で20%台後半、食料品の国内企業物価は前年比で3%台の高い伸びとなっている。近年で食料品(除く生鮮食品)の物価上昇率が2%を超えたのは2015年10~12月だが、川上段階(輸入物価、国内企業物価)の上昇率は現在のほうが当時よりも高い。

足もとの食料品の輸入物価は前年比で20%台後半、食料品の国内企業物価は前年比で3%台の高い伸びとなっている。近年で食料品(除く生鮮食品)の物価上昇率が2%を超えたのは2015年10~12月だが、川上段階(輸入物価、国内企業物価)の上昇率は現在のほうが当時よりも高い。川上段階の物価上昇を消費者向けの販売価格に転嫁する動きがさらに広がることにより、食料品(生鮮食品を除く)の物価上昇率は2022年度入り後には2%台、夏場には3%程度まで加速するだろう。

コアCPI上昇率は、携帯電話通信料の大幅下落の影響が縮小する2022年4月に2%となった後、エネルギー、食料品に加え、日用品や衣料品などでも価格転嫁の動きが広がることから、2022年中は2%前後の推移が続くことが予想される。

ただし、物価上昇のほとんどは、原材料価格の大幅上昇を販売価格に転嫁することによって生じたものであり、消費者物価指数の約5割を占め、賃金との連動性が高いサービス価格は低迷が続いている。春闘賃上げ率は2022、2023年と改善が続くものの、ベースアップでみればゼロ%台の低い伸びにとどまることが見込まれる。サービス価格の上昇を通じて物価の基調が大きく高まることは期待できない。コアCPI上昇率は、原材料価格高騰による上昇圧力が一巡することが見込まれる2023年度にはゼロ%台後半まで鈍化する可能性が高い。

コアCPI上昇率は、2021年度が前年比0.1%、2022年度が同1.9%、2023年度が同0.8%と予想する。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2022年03月09日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/31 | 2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ | 斎藤 太郎 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/31 | 鉱工業生産25年9月-7-9月期の生産は2四半期ぶりの減少も、均してみれば横ばいで推移 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/31 | 雇用関連統計25年9月-女性の正規雇用比率が50%に近づく | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/30 | 潜在成長率は変えられる-日本経済の本当の可能性 | 斎藤 太郎 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2021~2023年度経済見通し-21年10-12月期GDP2次速報後改定】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2021~2023年度経済見通し-21年10-12月期GDP2次速報後改定のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!