- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- ライフデザイン >

- どういった考えが幸福度を高めるか-他人の幸せ/他人と共有できる喜び/他人に対する優位性の比較-

2022年02月24日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

他人の幸せを願うこと、他人と共有できる喜びについて考えること、そして他人と比べた自分の優位性について考えることの、どれがより幸福度を高めるのだろうか。アメリカで学生を対象に行われた実験1では、このうち、他人の幸せを願うことが、幸福度を高める傾向があることが示された。この実験の約500名の参加者は12分のウォーキングをするのだが、その際に4種類用意された指示のうちから、ランダムに選ばれた1つの指示を受ける。4つの指示の概要は、(1)見かけた人の幸福を願うこと、(2)見かけた人との共通点を考えること、(3)見かけた人に比べて自分の方が優れている点を考えること、(4)見かけた人の着ているものをよく見ることである(コントロールグループ)。その結果、(1)のグループが(4)のコントロールグループに比べて、幸福度が高まったことが報告されたのだ。また他人と比較して自分の優位性を考えること(下方比較)は、社会的比較理論と呼ばれる心理学の理論から考えると、幸福度を高める可能性が示唆されるが、この実験では下方比較を促した(3)のグループの幸福度は高まらなかった。

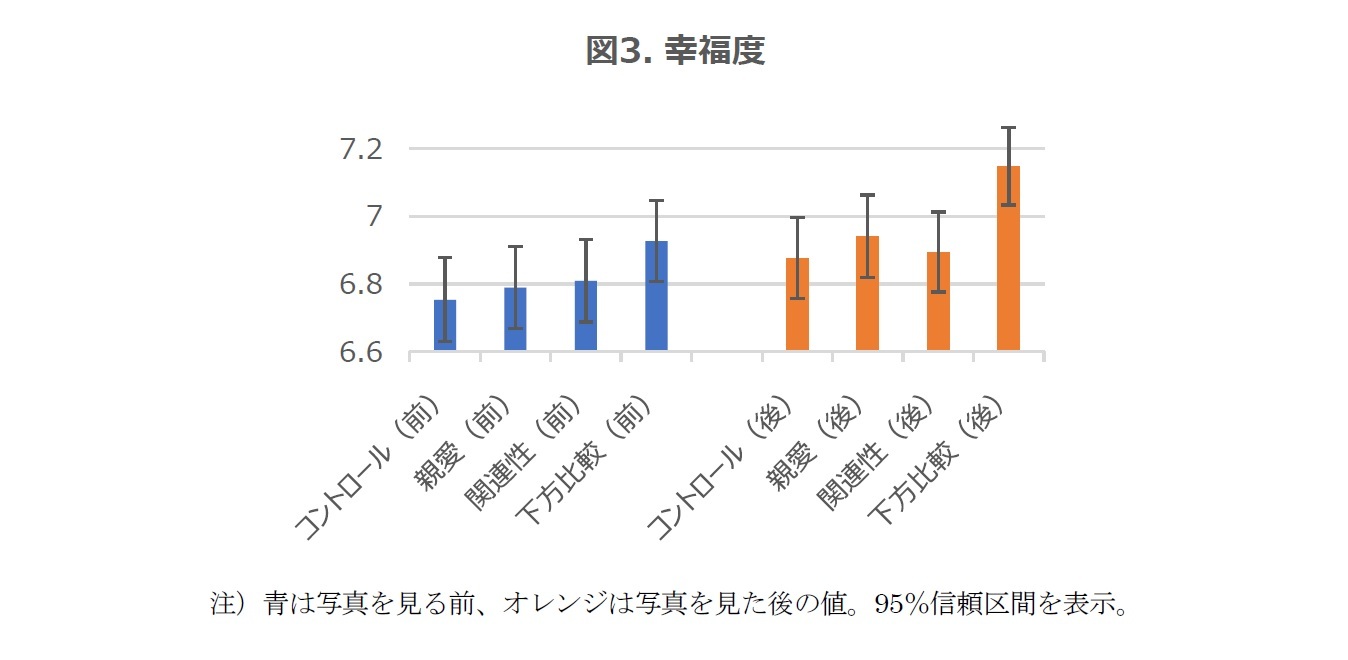

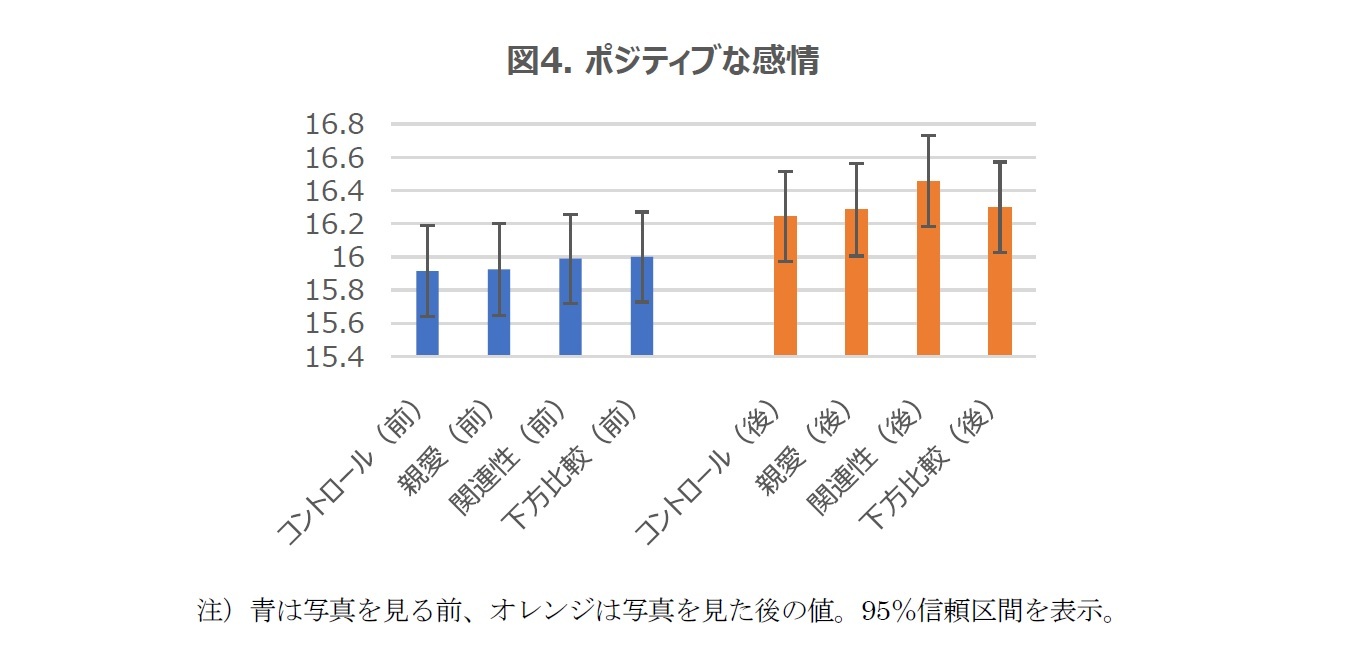

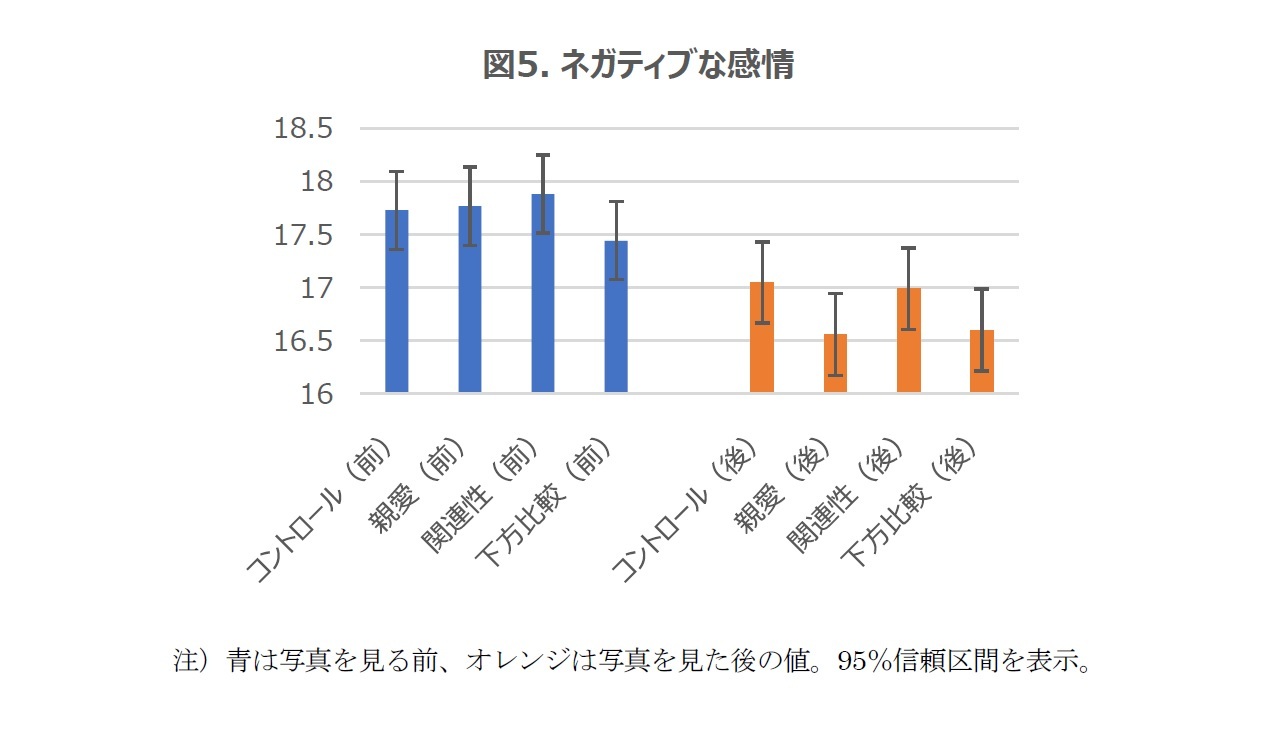

もちろん下方比較や他人の幸福を願うことの影響は、文化など様々な背景によって異なる可能性がある。そこで、日本に住む人々の間での傾向を検証するために、ニッセイ基礎研究所は、独自のWEB実験を行った。本稿では、この実験によって、他人の幸せ、他人と共有できる喜び、自分の優位性のうち、どれを考えるとより幸せになるのかを検証した結果を紹介する。結果を先取りしてお伝えすれば、本調査では、アメリカで行われた実験と同じように、他人の幸せを願うことでネガティブな感情が下がる傾向がみられた。一方で、アメリカで行われた実験とは異なり、他人を見て自分の優位性を考えること(下方比較)で、幸福度が高まる傾向が確認された。

1 Gentile et al. (2020)

もちろん下方比較や他人の幸福を願うことの影響は、文化など様々な背景によって異なる可能性がある。そこで、日本に住む人々の間での傾向を検証するために、ニッセイ基礎研究所は、独自のWEB実験を行った。本稿では、この実験によって、他人の幸せ、他人と共有できる喜び、自分の優位性のうち、どれを考えるとより幸せになるのかを検証した結果を紹介する。結果を先取りしてお伝えすれば、本調査では、アメリカで行われた実験と同じように、他人の幸せを願うことでネガティブな感情が下がる傾向がみられた。一方で、アメリカで行われた実験とは異なり、他人を見て自分の優位性を考えること(下方比較)で、幸福度が高まる傾向が確認された。

1 Gentile et al. (2020)

2――調査の概要

本分析には、ニッセイ基礎研究所が2021年2月~3月に行った独自のWEB アンケート調査のデータを用いた2。各アンケート調査の回答は、全国の 18~64 歳の被用者(公務員もしくは会社に雇用されている人)の男女を対象に、全国 6 地区、性別、年齢階層別(10 歳ごと)の分布を、 2015 年の国勢調査の分布に合わせて収集した。回答件数は 5,808 件である。本分析では、このうち、WEB実験の部分に回答頂いた5,600件の情報を用いた。

2 「2021年被用者の働き方と健康に関する調査」

2 「2021年被用者の働き方と健康に関する調査」

3――実験の設計

WEBアンケートには、ランダム化比較試験(RCT)が含められた。RCTとは、対象をランダムに複数のグループに分けることで、グループ間の元々の同質性を担保した上で、あるグループ(トリートメントグループ)には、何等かの介入を行い、他のグループ(コントロールグループ)にはその介入を行わないことで、両者の介入後の値を比較することで、トリートメントグループに行った介入の効果を測定する手法である。

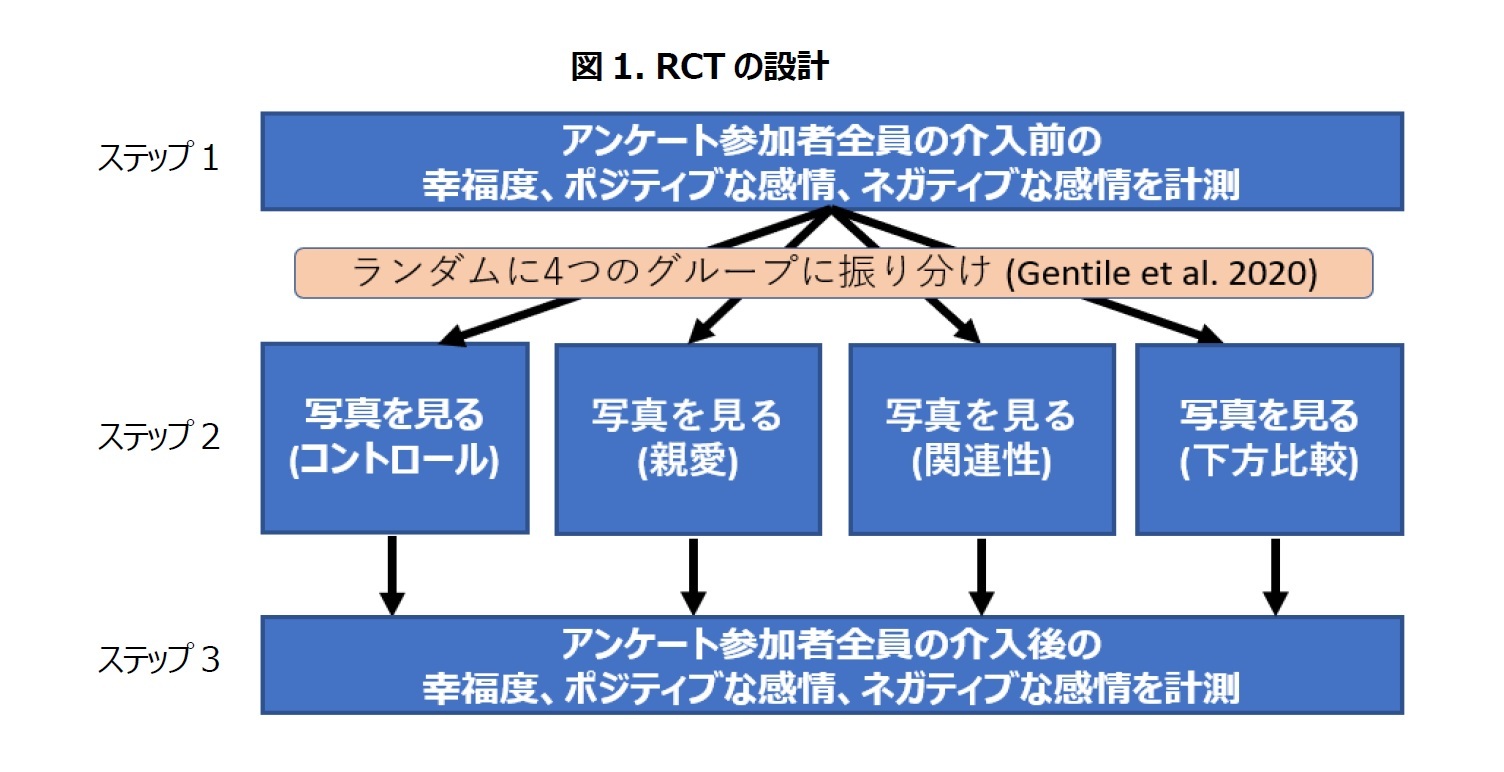

私たちの設計したRCTのステップは、図1のように3つに分かれる3。まず、ステップ1として、参加者全員の幸福度、ポジティブな感情、ネガティブな感情の値を測定した。そして、ステップ2として、図2の写真を1分間見て頂いた。この際、ランダムに分けられた4つのグループ(各1400名程度)で見て頂いた写真は同じものだが、写真の上には、グループごとに異なる指示を出した。具体的には、1つ目のコントロールグループには「1分間、以下の画像を見て、画像の2人が身につけている衣服や装飾具を注意深く観察してください。」、2つ目の親愛のグループには「1分間、以下の画像を見て、画像の2人が幸せになることを心から願ってください。」、3つ目の関連性のグループには「1分間、以下の画像を見て、画像の2人と友達になって、共有できる希望や感情について考えてください。」、4つ目の下方比較のグループには「1分間、以下の画像を見て、画像の2人と比べて自分が恵まれているかを考えてください。」と表示した4。そして最後にステップ3として参加者全員の幸福度、ポジティブな感情、ネガティブな感情の値を再度測定した。

幸福度の計測には、「現在、あなたはどの程度幸せですか。「とても幸せ」を10点、「とても不幸」を0点とすると、何点くらいになると思いますか。」という11段階の選択式質問を用いた。また、ポジティブな感情とネガティブな感情の状態の計測には、黒川ら(2014)の研究に従って、簡易気分調査票日本語版(BMC-J)5,6を用いた。

私たちの設計したRCTのステップは、図1のように3つに分かれる3。まず、ステップ1として、参加者全員の幸福度、ポジティブな感情、ネガティブな感情の値を測定した。そして、ステップ2として、図2の写真を1分間見て頂いた。この際、ランダムに分けられた4つのグループ(各1400名程度)で見て頂いた写真は同じものだが、写真の上には、グループごとに異なる指示を出した。具体的には、1つ目のコントロールグループには「1分間、以下の画像を見て、画像の2人が身につけている衣服や装飾具を注意深く観察してください。」、2つ目の親愛のグループには「1分間、以下の画像を見て、画像の2人が幸せになることを心から願ってください。」、3つ目の関連性のグループには「1分間、以下の画像を見て、画像の2人と友達になって、共有できる希望や感情について考えてください。」、4つ目の下方比較のグループには「1分間、以下の画像を見て、画像の2人と比べて自分が恵まれているかを考えてください。」と表示した4。そして最後にステップ3として参加者全員の幸福度、ポジティブな感情、ネガティブな感情の値を再度測定した。

幸福度の計測には、「現在、あなたはどの程度幸せですか。「とても幸せ」を10点、「とても不幸」を0点とすると、何点くらいになると思いますか。」という11段階の選択式質問を用いた。また、ポジティブな感情とネガティブな感情の状態の計測には、黒川ら(2014)の研究に従って、簡易気分調査票日本語版(BMC-J)5,6を用いた。

3 本実験は、Gentile et al. (2020)をもとに設計した。

4 この4つのグループで表示した文言と、それぞれのグループの呼び名は、Gentile et al. (2020)にもとづいたもの。

5 田中, 2008; Thomas & Diener, 1990

6 この尺度は、4種類のポジティブな感情に関する語句 (うれしい/心地よい/幸福である/楽しい・面白い)と、5種類のネガティブな感情に関する語句(イライラしている/不愉快だ/怒り・敵意を感じる/気分が沈んでいる・憂鬱である/何となく心配だ・不安だ)が含まれている。そして、それぞれの質問について回答したその時の気持ちで、7件法(0=全く当てはまらない; 6=非常に当てはまる)で回答頂くものである。このうち、ポジティブな感情を聞く設問4問を利用し、その4つの回答を足し合わせて、ポジティブな感情の変数と定義した。

4――実験の結果

7 有意水準1%

8 有意水準10%としても、異なるグループ無

9 有意水準1%

5――おわりに

本稿では、ニッセイ基礎研究所が行った独自のWEB実験によって、他人の幸せ、他人と共有できる喜び、他人と比べた自分の優位性のうち、どれを考えるとより幸せになるのかを検証した結果を紹介した。そして、他人の幸せを願うことによって、ネガティブな感情が下がる可能性があることと、他人と比べた自分の優位性を考えることによって幸福度が高まる可能性があることとが示された。

他人の幸せを願うことによって、ネガティブな感情が下がる傾向がみられたことは、「はじめに」で紹介したアメリカで行われた実験の結果と同じ傾向である。一方、下方比較によって幸福度が高まったことは、アメリカで行われた実験の結果とは異なる。しかし、下方比較が幸福度を高めたことは、社会的比較理論の伝統的な考え方とは整合的である。社会的比較理論の伝統的な考え方では、自分より「下」と考える人と自分の状況を対比することで、自己評価を高めるといわれているからだ10。一方で、下方比較は、自分より「下」と考える人との共通点を感じることによって感情にネガティブな影響をもたらす可能性があることが示されていること11や、度を過ぎた下方比較は社会的偏見などの、非社会的行動につながる可能性も考えられる12ことから、必ずしも良い点ばかりとは限らないことに、注意が必要だろう。

では、アメリカで行われた実験では下方比較は幸福度を高めなかったのに、今回日本で行われた実験で、下方比較が幸福度を高めたのはなぜだろうか。実験の対象も方法も異なるため、一概に比較は難しい。そのため、アメリカで行われた実験と日本での実験結果が異なる理由は、今後の検証課題であるが、可能性の一つとしては、日本の文化的背景が影響していることが考えられるかもしれない。具体的には、日本人の自尊感情は、他の人がどう思うかや、他の人との関係性の中で培われる傾向があること13や、日本人がより周りの人と比較をする傾向があることが知られており14、そうしたことが影響しているのかもしれない。

加えて、今回の調査では、4つのどのグループでも、写真を見る前に比べて写真を見た後に、幸福度とポジティブな感情の値が高まり、ネガティブな感情の値が低下した。この理由についても、今後の検証課題だが、可能性の一つとしては、写真に写る人々の笑顔からポジティブな影響を受けたことが考えられるかもしれない。具体的には、笑顔を見ることで写真の中の人の感情が移り、幸せな気分になったということである。このように他者が感情を表したことを感じて、自分も同じ感情を経験することを、「情動伝染」といい、しばしばみられる現象である15。

下方比較は、正の影響だけでなく、負の側面も考えられるが、他の人の幸福を願うことや、笑顔に負の影響は考えづらい。こうした取り組みが、社会全体の幸せにつながっていくことが期待される。

10 E. Helliwell (2012)

11 E. Helliwell (2012)

12 細田(2021.4.12)

13 Western Washington University “Culture Comparison Between the U.S. and Japan” (https://oce.wwu.edu/culture-comparison-between-us-and-japan , 2022/2/21アクセス)

14 細田(2021.4.12)

15 木村他(2007)

他人の幸せを願うことによって、ネガティブな感情が下がる傾向がみられたことは、「はじめに」で紹介したアメリカで行われた実験の結果と同じ傾向である。一方、下方比較によって幸福度が高まったことは、アメリカで行われた実験の結果とは異なる。しかし、下方比較が幸福度を高めたことは、社会的比較理論の伝統的な考え方とは整合的である。社会的比較理論の伝統的な考え方では、自分より「下」と考える人と自分の状況を対比することで、自己評価を高めるといわれているからだ10。一方で、下方比較は、自分より「下」と考える人との共通点を感じることによって感情にネガティブな影響をもたらす可能性があることが示されていること11や、度を過ぎた下方比較は社会的偏見などの、非社会的行動につながる可能性も考えられる12ことから、必ずしも良い点ばかりとは限らないことに、注意が必要だろう。

では、アメリカで行われた実験では下方比較は幸福度を高めなかったのに、今回日本で行われた実験で、下方比較が幸福度を高めたのはなぜだろうか。実験の対象も方法も異なるため、一概に比較は難しい。そのため、アメリカで行われた実験と日本での実験結果が異なる理由は、今後の検証課題であるが、可能性の一つとしては、日本の文化的背景が影響していることが考えられるかもしれない。具体的には、日本人の自尊感情は、他の人がどう思うかや、他の人との関係性の中で培われる傾向があること13や、日本人がより周りの人と比較をする傾向があることが知られており14、そうしたことが影響しているのかもしれない。

加えて、今回の調査では、4つのどのグループでも、写真を見る前に比べて写真を見た後に、幸福度とポジティブな感情の値が高まり、ネガティブな感情の値が低下した。この理由についても、今後の検証課題だが、可能性の一つとしては、写真に写る人々の笑顔からポジティブな影響を受けたことが考えられるかもしれない。具体的には、笑顔を見ることで写真の中の人の感情が移り、幸せな気分になったということである。このように他者が感情を表したことを感じて、自分も同じ感情を経験することを、「情動伝染」といい、しばしばみられる現象である15。

下方比較は、正の影響だけでなく、負の側面も考えられるが、他の人の幸福を願うことや、笑顔に負の影響は考えづらい。こうした取り組みが、社会全体の幸せにつながっていくことが期待される。

10 E. Helliwell (2012)

11 E. Helliwell (2012)

12 細田(2021.4.12)

13 Western Washington University “Culture Comparison Between the U.S. and Japan” (https://oce.wwu.edu/culture-comparison-between-us-and-japan , 2022/2/21アクセス)

14 細田(2021.4.12)

15 木村他(2007)

参考文献

木村昌紀、余語 真夫、大坊 郁夫(2007)「日本語版情動伝染尺度(the Emotional Contagion Scale)の作成」対人社会心理学研究、31-39

黒川 博文、犬飼 佳吾、大竹 文雄、2014 「感情の変化が時間選好に及ぼす影響:プログレス・レポート」行動経済学 7 p. 45-49

田中健吾、2008.「簡易気分調査票日本語版 (BMC-J) の信頼性および妥当性の検討」大阪経大論集58 p 271‒27

細田千尋、2021.4.12「脳科学が解説、なぜ人は自分より優れた人が不幸になると喜びを感じるのか」President Online(https://president.jp/articles/-/44874?page=2、2022/2/17アクセス)

E. Helliwell(2012) Social Comparison Theory and Body Image, in Encyclopedia of Body Image and Human Appearance, 751-757

Thomas, D. L., and E. Diener, 1990. Memory accuracy in the recall of emotions. Journal of Personality and Social Psychology 59, 291.

(2022年02月24日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1882

経歴

- 【職歴】

2010年 株式会社 三井住友銀行

2015年 独立行政法人日本学術振興会 特別研究員

2018年 ニッセイ基礎研究所 研究員

2021年7月より現職

【加入団体等】

日本経済学会、行動経済学会、人間の安全保障学会

博士(国際貢献、東京大学)

2022年 東北学院大学非常勤講師

2020年 茨城大学非常勤講師

岩﨑 敬子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/06/30 | マスク着用の子どもへの影響-コロナ禍の研究を経て分かっていること/いないこと | 岩﨑 敬子 | 基礎研レポート |

| 2025/06/26 | マスク着用のコミュニケーションへの影響(2)-コロナ禍の研究を経て分かっていること/いないこと | 岩﨑 敬子 | 基礎研レター |

| 2025/06/23 | マスク着用のコミュニケーションへの影響(1)-コロナ禍の研究を経て分かっていること/いないこと | 岩﨑 敬子 | 基礎研レター |

| 2025/06/19 | マスク着用のメンタルヘルスへの影響(2)-コロナ禍の研究を経て分かっていること/いないこと | 岩﨑 敬子 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年11月20日

持続可能なESGを求めて-目標と手段とを取り違えないこと -

2025年11月20日

「ラブブ」とは何だったのか-SNS発の流行から考える“リキッド消費” -

2025年11月19日

1ドル155円を突破、ぶり返す円安の行方~マーケット・カルテ12月号 -

2025年11月19日

年金額改定の本来の意義は実質的な価値の維持-年金額改定の意義と2026年度以降の見通し(1) -

2025年11月19日

日本プロ野球の監督とMLBのマネージャー~訳語が仕事を変えたかもしれない~

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【どういった考えが幸福度を高めるか-他人の幸せ/他人と共有できる喜び/他人に対する優位性の比較-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

どういった考えが幸福度を高めるか-他人の幸せ/他人と共有できる喜び/他人に対する優位性の比較-のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!