- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 年金 >

- 公的年金 >

- 年金改革ウォッチ 2021年11月号~ポイント解説:2022年の改正点と総選挙後の課題

年金改革ウォッチ 2021年11月号~ポイント解説:2022年の改正点と総選挙後の課題

保険研究部 主席研究員・年金総合リサーチセンター 公的年金調査部長 兼任 中嶋 邦夫

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1 ―― 先月までの動き

2 ―― ポイント解説:2022年の改正点と次期改革の展望

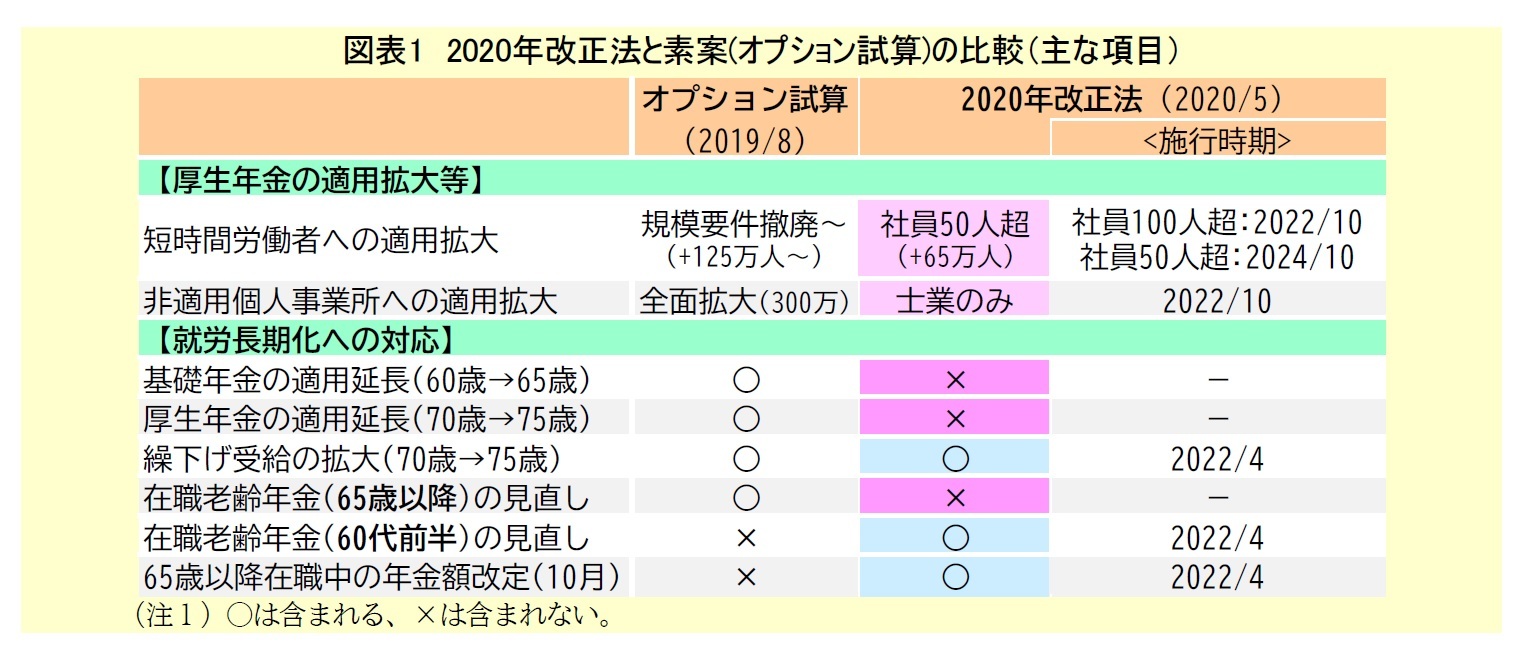

改正法はようやく本格施行となるが、その内容は2019年8月に公表された素案(オプション試算)に比べて小粒になっている。例えば厚生年金の適用拡大は、2022年10月から社員100人超、2024年10月からは社員50人超の企業のパート労働者も対象となり、新たに65万人が厚生年金の対象となる。しかし素案では拡大規模として3つの選択肢(オプション)が示されたものの、法制化されたのは最も小規模な選択肢(125万人)の約半数にとどまっている。また、一定以上の給与で働くと年金が段階的に減額される仕組み(在職老齢年金)については、素案では65歳以上向けの制度の廃止か緩和という選択肢が示されたが、最終的には両選択肢とも見送られ、いずれは対象者がいなくなる60代前半向け制度の緩和となった。さらに、基礎年金の水準低下への対応策である拠出期間の延長と延長に伴う給付の増額も、先送りとなった。その結果、改正法の検討規定や国会の附帯決議に多数の項目があがっている*1。

*1 検討規定と附帯決議の内容は、本誌2020年6月号で取り上げた。

前述した2020年の改正法に盛り込まれなかった選択肢は、2014年の素案から持ち越された選択肢であった。そのため、次期改革に向けてみたび議論されたとしても、何らかの工夫や新機軸がなければ実現は難しいだろう。そこで注目されるのが、2020年12月に厚労省が公表した「追加試算」である。

追加試算では、以前からの基礎年金拠出期間の延長案に関する工夫と、新機軸であるマクロ経済スライドの調整期間の一致(同時停止)を組み合わせた案が示された。基礎年金拠出期間の延長案は、60代前半の就労が進む現状に合い*2、基礎年金の低下を抑制する案として評価されている。しかし、財源の半分を占める国庫負担が現行制度よりも増えるため、法案化に至っていなかった。そこで追加試算には、拠出期間の延長に伴う分は国庫負担を得ずに既存の保険料財源で賄う案も盛り込まれた。

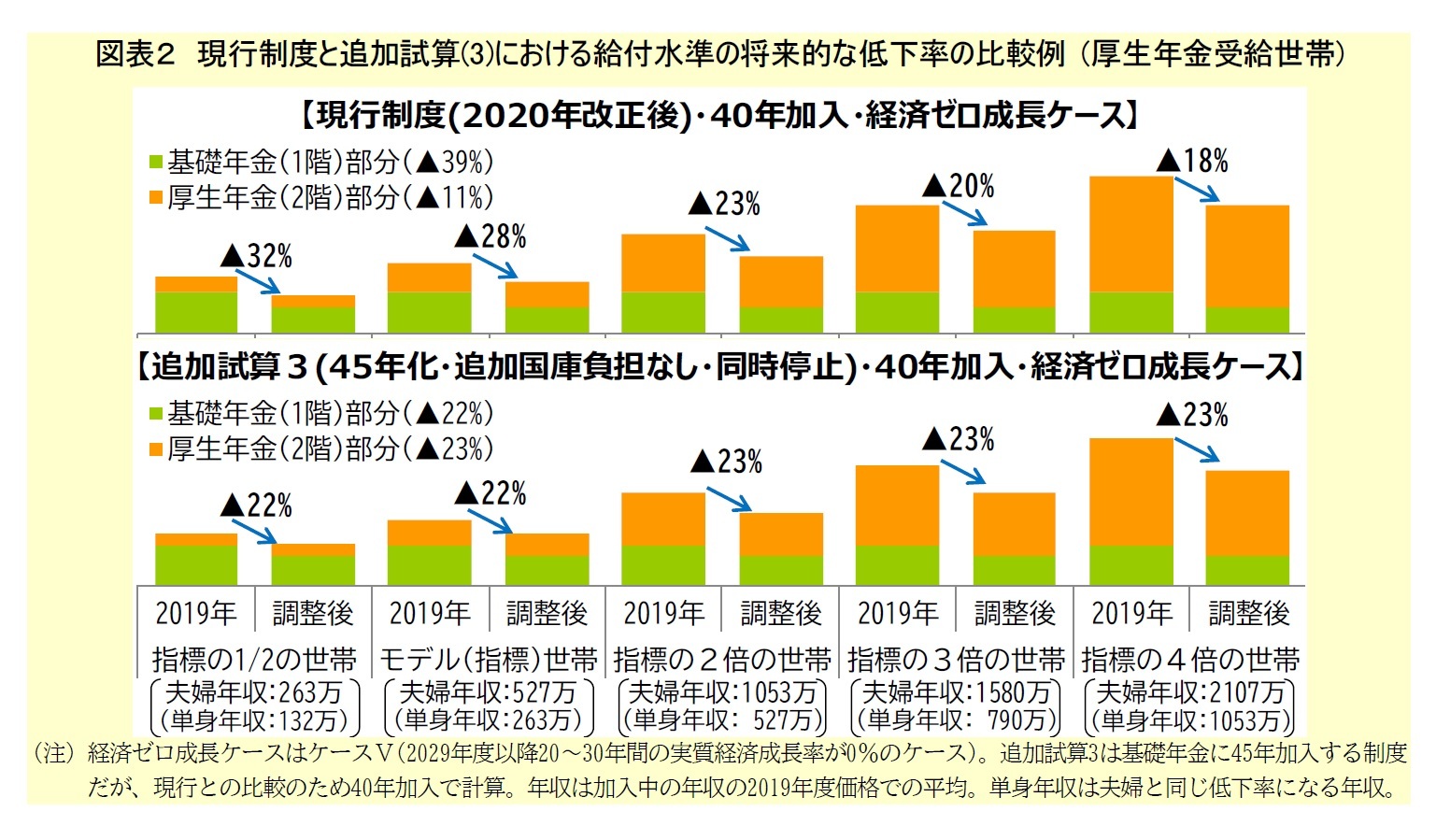

また、現行制度では現役時代に給与が高い人ほど年金全体の水準低下が小さいという逆進的な問題が生じるため、すべての人が基本的に同じ低下率となるように同時停止案も組み込まれている。この案については、今年9月に田村前厚労相が記者会見で言及した際、厚生年金財政から基礎年金財政へ拠出する金額が現行制度より多くなる点などに不満の声があがった。しかし、基礎年金の水準が底上げされる影響で、多くの厚生年金受給世帯は現行制度よりも年金全体の水準低下が抑えられる。

同時停止案に対しては、複数の野党が同様な案の検討を国会で政府に求め、田村前厚労相は記者会見で是非とも実現したいと語っていた。この状況を考えれば実現可能性が高そうにも思えるが、予断は禁物である。年金改革が政争の具となり、内容は別として与野党双方が相手の案には賛成できないという状況になる可能性や、まったく別の案が話題になる可能性もある。政局に振り回されないよう、現行制度の問題点と見直し案について人々の理解が広まり、議論が深まることを期待したい。

*2 現行では65歳になるまで厚生年金に加入しても60歳以降分は基礎年金額に反映されないが、追加試算では反映される。

(2021年11月02日「保険・年金フォーカス」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1859

- 【職歴】

1995年 日本生命保険相互会社入社

2001年 日本経済研究センター(委託研究生)

2002年 ニッセイ基礎研究所(現在に至る)

(2007年 東洋大学大学院経済学研究科博士後期課程修了)

【社外委員等】

・厚生労働省 年金局 年金調査員 (2010~2011年度)

・参議院 厚生労働委員会調査室 客員調査員 (2011~2012年度)

・厚生労働省 ねんきん定期便・ねんきんネット・年金通帳等に関する検討会 委員 (2011年度)

・生命保険経営学会 編集委員 (2014年~)

・国家公務員共済組合連合会 資産運用委員会 委員 (2023年度~)

【加入団体等】

・生活経済学会、日本財政学会、ほか

・博士(経済学)

中嶋 邦夫のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/21 | 連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を | 中嶋 邦夫 | 研究員の眼 |

| 2025/10/14 | 厚生年金の加入制限が段階的に廃止へ。適用徹底には連携強化が課題。~年金改革ウォッチ 2025年10月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/09 | 年金制度は専業主婦向けに設計!?分布推計で改正の詳細な影響把握を~年金改革ウォッチ 2025年9月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/03 | 成立した年金制度改正が将来の年金額に与える影響 | 中嶋 邦夫 | ニッセイ年金ストラテジー |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【年金改革ウォッチ 2021年11月号~ポイント解説:2022年の改正点と総選挙後の課題】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

年金改革ウォッチ 2021年11月号~ポイント解説:2022年の改正点と総選挙後の課題のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!