- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 経済予測・経済見通し >

- 欧州経済見通し-景況感急改善で夏以降の回復期待が高まる

2021年06月11日

欧州経済見通し-景況感急改善で夏以降の回復期待が高まる

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1.欧州経済概況

( 振り返り:これまでのコロナ禍の状況 )

昨年春に新型コロナウイルスの感染が拡大(第1波)してから1年以上が経過した。欧州1経済はこの間、ウイルスの感染拡大とその封じ込め政策に左右される状況が続いてきた。

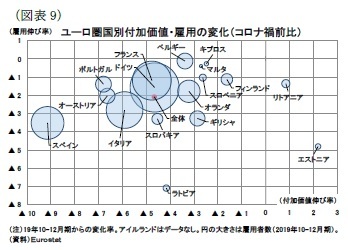

欧州は昨年春の第1波を厳しいロックダウン(都市封鎖)によって抑制した後、夏場はしばらく感染者が少ない時期が続き、経済も持ち直した(図表1)。しかし、昨年9月頃から再び感染拡大(第2波)が目立ちはじめた。第2波以降は、第1波とは異なり、できる限り経済への被害を小さくするために、制限対象(地域や業種など)や制限内容(テイクアウトは可など)の調整を行ってきたものの、医療崩壊リスクが高まる場面では強めの制限を課さざるを得ない状況となった。特に冬場の感染急拡大では、感染力が強いとされる変異株(アルファ株)も流行し、再ロックダウンを含めた制限の強化を実施、経済回復は腰折れしている(図表3・4)。行動制限の効果もあり、感染者数はピークアウトしたが、その後も4月頃までは感染者数が比較的多い状況が続いていた。

本稿では、強めの行動制限が課されていた1-3月期の経済状況を確認した上で、今後の見通しについて順に分析・考察していきたい。

昨年春に新型コロナウイルスの感染が拡大(第1波)してから1年以上が経過した。欧州1経済はこの間、ウイルスの感染拡大とその封じ込め政策に左右される状況が続いてきた。

欧州は昨年春の第1波を厳しいロックダウン(都市封鎖)によって抑制した後、夏場はしばらく感染者が少ない時期が続き、経済も持ち直した(図表1)。しかし、昨年9月頃から再び感染拡大(第2波)が目立ちはじめた。第2波以降は、第1波とは異なり、できる限り経済への被害を小さくするために、制限対象(地域や業種など)や制限内容(テイクアウトは可など)の調整を行ってきたものの、医療崩壊リスクが高まる場面では強めの制限を課さざるを得ない状況となった。特に冬場の感染急拡大では、感染力が強いとされる変異株(アルファ株)も流行し、再ロックダウンを含めた制限の強化を実施、経済回復は腰折れしている(図表3・4)。行動制限の効果もあり、感染者数はピークアウトしたが、その後も4月頃までは感染者数が比較的多い状況が続いていた。

本稿では、強めの行動制限が課されていた1-3月期の経済状況を確認した上で、今後の見通しについて順に分析・考察していきたい。

1 本稿ではユーロ圏19か国を対象とする。

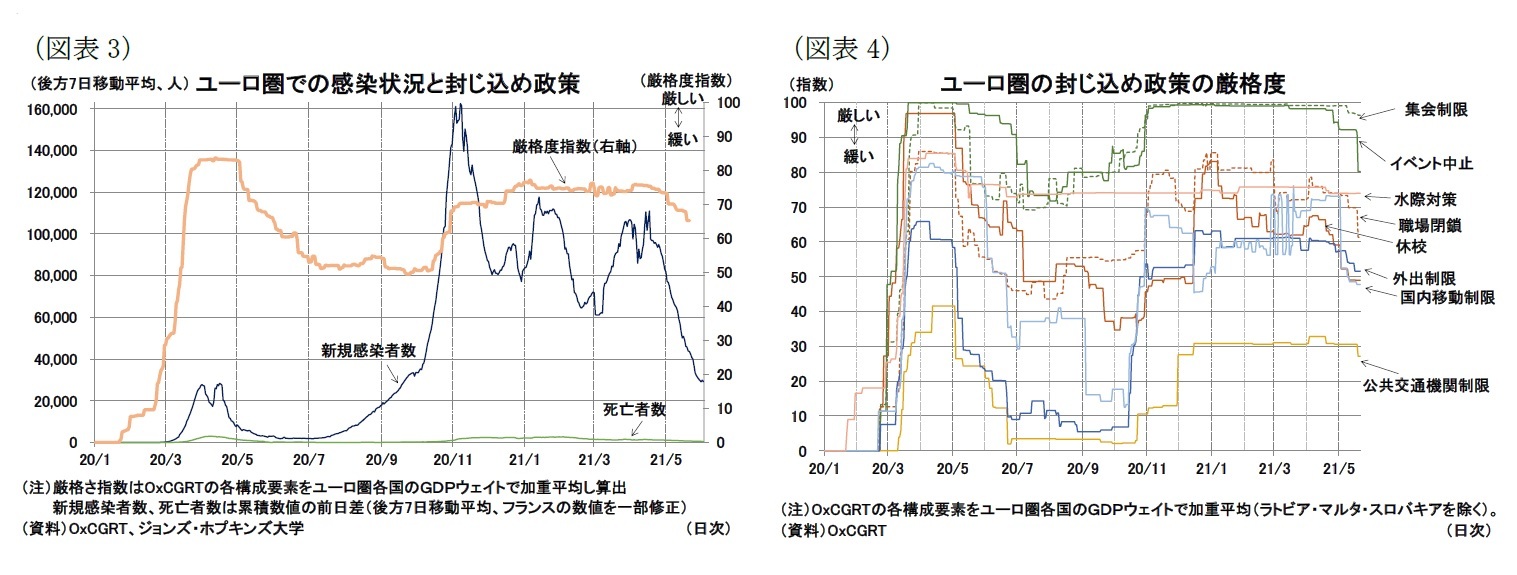

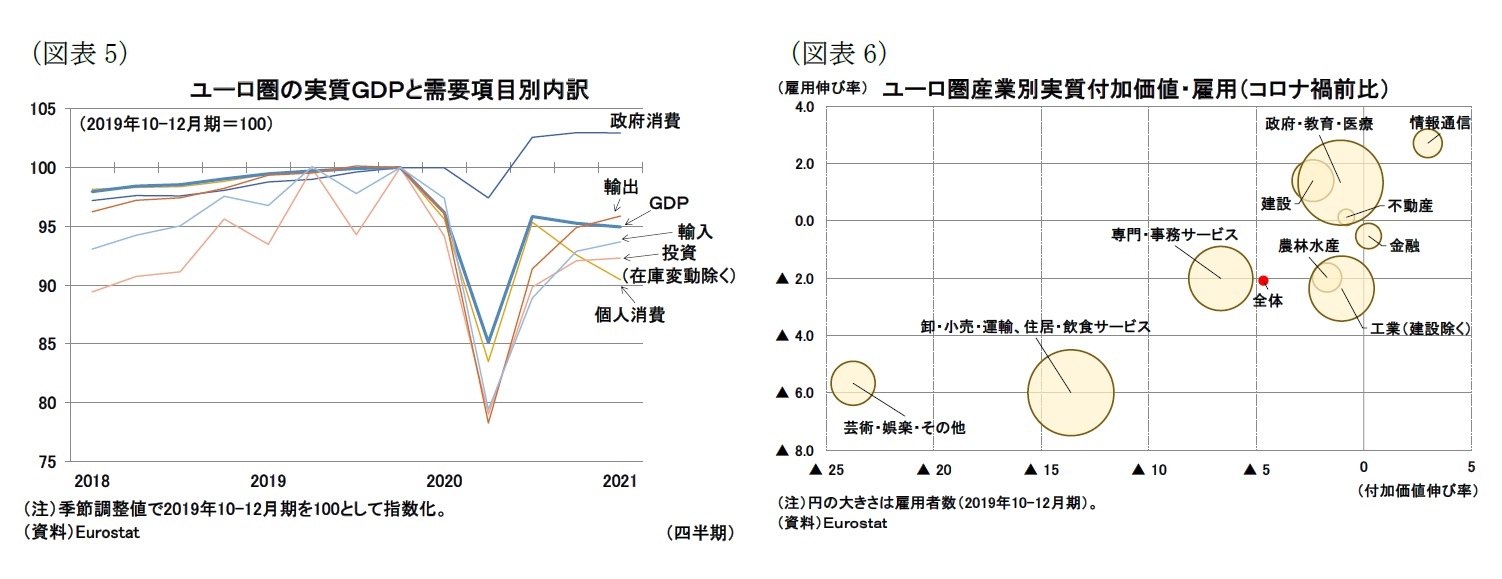

1-3月期の需要項目別の伸び率を見ると個人消費が前期比▲2.3%、投資が同0.2%、政府消費が同▲0.0%、輸出が同1.0%、輸入が同0.9%であった。個人消費の落ち込みが全体のGDP減少の主因であり、年初以降の行動制限が経済を停滞させたと言えるが、一方で、投資や輸出入は回復が続いており、これらの活動への影響は限定的だったとも言える。これは昨年10-12月期も同様の傾向にあった(図表5)。

業種別の付加価値を見ると(図表6横軸)、特に第2波以降の行動制限が一部の対面サービス産業に集中していることもあって、回復が進む業種(情報通信、金融、不動産、政府・教育・医療、工業など)と落ち込む業種(卸・小売・運裕、居住・飲食サービス、芸術・娯楽・その他)の二極化を強めている。

業種別の付加価値を見ると(図表6横軸)、特に第2波以降の行動制限が一部の対面サービス産業に集中していることもあって、回復が進む業種(情報通信、金融、不動産、政府・教育・医療、工業など)と落ち込む業種(卸・小売・運裕、居住・飲食サービス、芸術・娯楽・その他)の二極化を強めている。

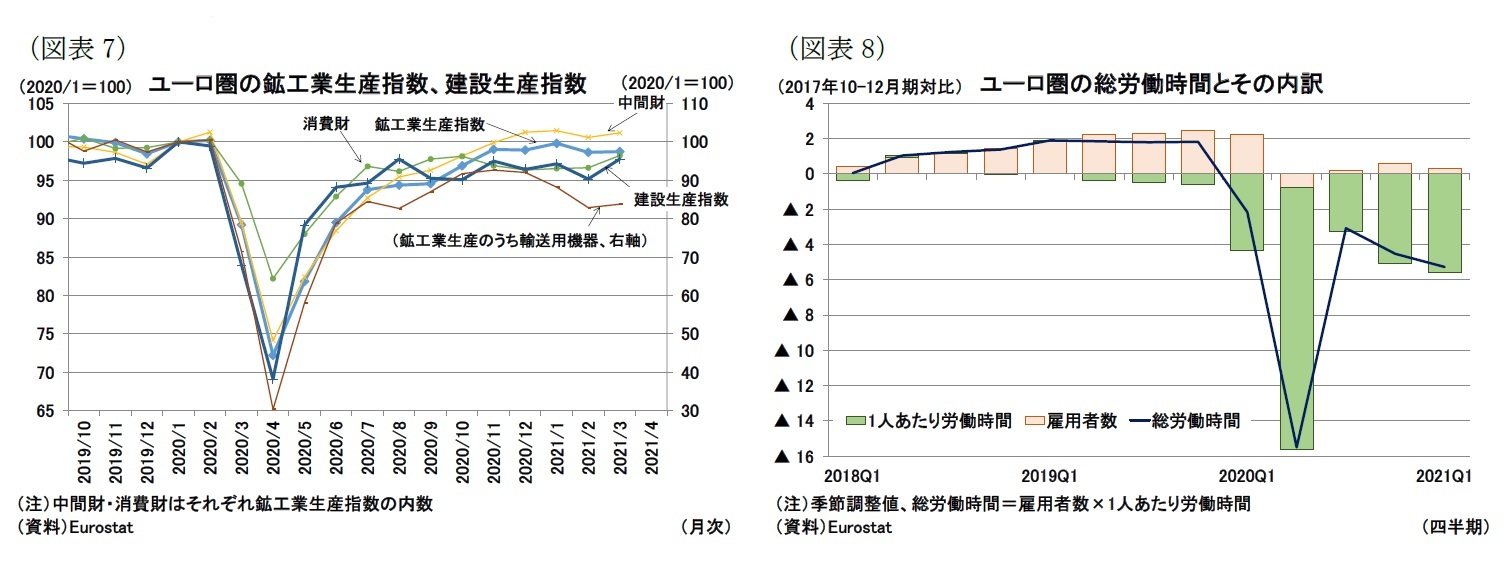

なお製造業(工業に含まれる)は回復が進む業種の一角であり、すでにコロナ禍前の水準に達しているものの、輸送用機器生産に限ってみると、年初以降に低迷している(図表7)。これは世界的な半導体不足を受けた部品の供給制約が生産回復の重しになっているものと見られる。

次に、雇用者数を見ると1-3月期の雇用者数は前期比で▲0.3%(43.7万人の減少、10-12月期は+0.4%)、コロナ禍前(19年10-12月期)との比較では▲2.1%(336.2万人の減少)となっている。一方、総労働時間は1-3月期で前期比▲0.8%(10-12月期▲1.5%)と雇用者数と比較して大きく落ち込んでいる。雇用が維持されている一方、労働時間を削減することで、労働投入が調整されていることが分かる。ただし、労働時間に比べ雇用者数は相対的に維持されているもののの、産業別に見れば(図表6縦軸)、実質GDPと同様に一部の産業は低迷しており、二極化傾向が見て取れる。

次に、雇用者数を見ると1-3月期の雇用者数は前期比で▲0.3%(43.7万人の減少、10-12月期は+0.4%)、コロナ禍前(19年10-12月期)との比較では▲2.1%(336.2万人の減少)となっている。一方、総労働時間は1-3月期で前期比▲0.8%(10-12月期▲1.5%)と雇用者数と比較して大きく落ち込んでいる。雇用が維持されている一方、労働時間を削減することで、労働投入が調整されていることが分かる。ただし、労働時間に比べ雇用者数は相対的に維持されているもののの、産業別に見れば(図表6縦軸)、実質GDPと同様に一部の産業は低迷しており、二極化傾向が見て取れる。国別の付加価値・雇用の状況を見ると、雇用はラトビアなど一部の小国を除き、概ねコロナ禍前比で▲4%未満となっており、バラツキは小さい。一方、付加価値の状況はバラツキが大きく、特にスペインの低迷が目立つ(図表9)。

また、ワクチン接種も進んできた。

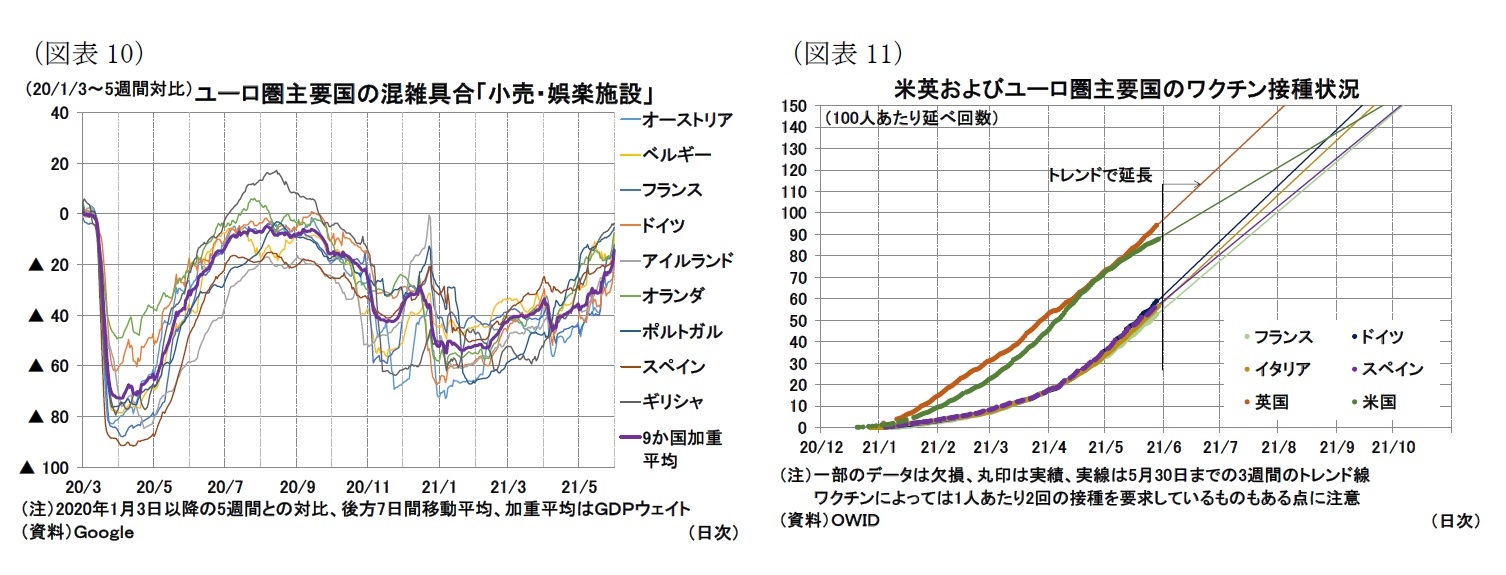

EUでは少なくとも1回のワクチン接種を終えた人が人口比40%を超えた(うち、接種完了者は20%超、延べ接種回数では人口比60%超、図表11)。

EUは「夏の終わりまでに成人の70%以上」の目標を掲げている。3か月前は約5%(完了者は3%弱)であったが、この数か月で接種ペースが大幅に加速している。春時点ではワクチンの調達に苦しんだこともあって、かなり高い目標と思われたものの、現時点のペースが続けば目標の達成も視野に入る2。ここ数か月での大きな進展と言え、こうしたワクチンの普及も、感染拡大を抑制しつつ行動制限が段階的に緩和されている背景にあると見られる。

そのため、4-6月期は行動制限の段階的な緩和に合わせる形で、これまで低迷していた対面サービス消費の持ち直しが進むだろう。自動車産業を中心に供給制約という新たな課題にも直面しているものの、全体として見れば成長率は回復に向かうと見られる。

2 EUの人口約4.5億人のうち、18才以上人口は約82%である。18才以上人口の70%は全人口の約57%(約2.6億人)に相当する。1人あたり2回のワクチン接種が必要とすると、「成人(18才以上)の70%が接種完了」するには述べ接種回数が人口比約115%となる必要がある。EUの足もとの延べ接種割合は人口比約57%である。5月の1か月間に人口比約23%の接種が進んでおり、このペースが維持できれば8月中に115%を超える計算となる(図表11も参照)。

EUでは少なくとも1回のワクチン接種を終えた人が人口比40%を超えた(うち、接種完了者は20%超、延べ接種回数では人口比60%超、図表11)。

EUは「夏の終わりまでに成人の70%以上」の目標を掲げている。3か月前は約5%(完了者は3%弱)であったが、この数か月で接種ペースが大幅に加速している。春時点ではワクチンの調達に苦しんだこともあって、かなり高い目標と思われたものの、現時点のペースが続けば目標の達成も視野に入る2。ここ数か月での大きな進展と言え、こうしたワクチンの普及も、感染拡大を抑制しつつ行動制限が段階的に緩和されている背景にあると見られる。

そのため、4-6月期は行動制限の段階的な緩和に合わせる形で、これまで低迷していた対面サービス消費の持ち直しが進むだろう。自動車産業を中心に供給制約という新たな課題にも直面しているものの、全体として見れば成長率は回復に向かうと見られる。

2 EUの人口約4.5億人のうち、18才以上人口は約82%である。18才以上人口の70%は全人口の約57%(約2.6億人)に相当する。1人あたり2回のワクチン接種が必要とすると、「成人(18才以上)の70%が接種完了」するには述べ接種回数が人口比約115%となる必要がある。EUの足もとの延べ接種割合は人口比約57%である。5月の1か月間に人口比約23%の接種が進んでおり、このペースが維持できれば8月中に115%を超える計算となる(図表11も参照)。

( 財政:6月以降は復興基金の資金調達も開始 )

財政面では、昨年設立が合意された7500億ユーロ(2018年価格、うち補助金3900億、融資3600億)規模の復興基金(「次世代EU」)の稼働が本格化する。今年2月には基金の中核となる「復興・強靭化ファシリティ(6725億ユーロ)」の設立が欧州議会で採択された。5月には加盟各国による資金調達法(the Own Resources Decision)の批准手続きが完了、正式にEUによる資金調達が可能になっている。

こうした状況を受け、欧州委員会は今年6-12月の資金調達計画を発表した。資金調達計画では、今年6月以降の調達額を長期債で約800億ユーロ(2019年のEUのGDP比で約0.6%)、残りを短期債で最大数百億ユーロとしている。したがって、今年は最大で1000億ユーロ程度の資金配分がされることになるだろう。

一方、加盟国による基金の使途をまとめた「復興・強靭化計画」については、欧州委員会が当初求めていた期限(4月末)から1か月以上が経過したが、執筆(6月10日)時点でも4か国が提出できていない3。ただし、遅れはごく一部であり、資金配分額の大きいほとんどの地域で計画の提出がされていることに鑑みれば、今年下半期の資金配分に向けた準備は着々と進んでいると評価できるだろう4。

来年以降は平準ペースでは年間約1500億ユーロの資金調達と配分がされることになるが、実際には計画の進捗次第である。本稿の見通しでは復興基金の利用は円滑なされることを前提としているが、計画の遅延・停滞があれば、ユーロ圏の回復の遅れをもたらす可能性もあるため、利用状況は引き続き注目と言える。

政治面では、2月にイタリアでドラギ氏が首相に任命された。これまで、各政党から幅広い支持を得ており、政局の安定に貢献していると言える。

ドイツでは、秋の総選挙を目前に緑の党の支持率が上昇し、現与党のCDU(キリスト教民主同盟)・CSU(キリスト教社会同盟)の支持率と拮抗しており、次期首相候補も緑の党のベアボック氏とCDU・CSUのラシェット氏が有力な状況にある。

緑の党が掲げる政策は、党名にある通り野心的な気候変動目標(二酸化炭素削減目標は、EUの2030年55%減に対し、緑の党は70%減)や人権重視の外交(対ロシア、対中国姿勢の硬化)などがあり、財政赤字には寛容と見られるが、短期的に見れば経済への負の影響が危惧される。

ただし、現時点では緑の党、CDU・CSUのいずれも単独与党となるほどの勢いはなく、いずれの党が与党となった場合でも極端な政策は取られないと見られる。ただし、これまでのメルケル路線がそのまま引き継がれることも難しいだろう。本稿の見通しではCDU・CSUが与党となり、環境配慮や対中姿勢の慎重化など、従来のメルケル路線からは一定の軌道修正をするものの、経済への大きな影響はないと見ている。ただし、政権支持率はコロナ対策に左右される部分も大きいなど総選挙へ向けて不透明感の強い状況が続くと考えられる。

3 ブルガリア、エストニア、マルタ、オランダの4か国。

4 復興基金の資金調達と配分の仕組みについては、伊藤さゆり(2021)「欧州復興基金の実相(2)-資金調達と配分遅延のリスク」Weeklyエコノミスト・レター2021-04-23を参照。計画提出後には、欧州委員会の審査(2か月以内)と欧州理事会の承認(1か月以内)がある。最大13%を前払い金として承認後2か月以内に受領でき、最速で年央から利用可能。残額の配分は計画の進展に応じて加盟国が年に2回まで申請でき、欧州委員会が予備審査(2か月以内)の上、閣僚理事会(経済・財務相理事会、ECOFIN)の意見を踏まえて承認する(なお、ECOFINで計画達成状況について疑義が呈された場合は、欧州理事会での議題となる)。

財政面では、昨年設立が合意された7500億ユーロ(2018年価格、うち補助金3900億、融資3600億)規模の復興基金(「次世代EU」)の稼働が本格化する。今年2月には基金の中核となる「復興・強靭化ファシリティ(6725億ユーロ)」の設立が欧州議会で採択された。5月には加盟各国による資金調達法(the Own Resources Decision)の批准手続きが完了、正式にEUによる資金調達が可能になっている。

こうした状況を受け、欧州委員会は今年6-12月の資金調達計画を発表した。資金調達計画では、今年6月以降の調達額を長期債で約800億ユーロ(2019年のEUのGDP比で約0.6%)、残りを短期債で最大数百億ユーロとしている。したがって、今年は最大で1000億ユーロ程度の資金配分がされることになるだろう。

一方、加盟国による基金の使途をまとめた「復興・強靭化計画」については、欧州委員会が当初求めていた期限(4月末)から1か月以上が経過したが、執筆(6月10日)時点でも4か国が提出できていない3。ただし、遅れはごく一部であり、資金配分額の大きいほとんどの地域で計画の提出がされていることに鑑みれば、今年下半期の資金配分に向けた準備は着々と進んでいると評価できるだろう4。

来年以降は平準ペースでは年間約1500億ユーロの資金調達と配分がされることになるが、実際には計画の進捗次第である。本稿の見通しでは復興基金の利用は円滑なされることを前提としているが、計画の遅延・停滞があれば、ユーロ圏の回復の遅れをもたらす可能性もあるため、利用状況は引き続き注目と言える。

政治面では、2月にイタリアでドラギ氏が首相に任命された。これまで、各政党から幅広い支持を得ており、政局の安定に貢献していると言える。

ドイツでは、秋の総選挙を目前に緑の党の支持率が上昇し、現与党のCDU(キリスト教民主同盟)・CSU(キリスト教社会同盟)の支持率と拮抗しており、次期首相候補も緑の党のベアボック氏とCDU・CSUのラシェット氏が有力な状況にある。

緑の党が掲げる政策は、党名にある通り野心的な気候変動目標(二酸化炭素削減目標は、EUの2030年55%減に対し、緑の党は70%減)や人権重視の外交(対ロシア、対中国姿勢の硬化)などがあり、財政赤字には寛容と見られるが、短期的に見れば経済への負の影響が危惧される。

ただし、現時点では緑の党、CDU・CSUのいずれも単独与党となるほどの勢いはなく、いずれの党が与党となった場合でも極端な政策は取られないと見られる。ただし、これまでのメルケル路線がそのまま引き継がれることも難しいだろう。本稿の見通しではCDU・CSUが与党となり、環境配慮や対中姿勢の慎重化など、従来のメルケル路線からは一定の軌道修正をするものの、経済への大きな影響はないと見ている。ただし、政権支持率はコロナ対策に左右される部分も大きいなど総選挙へ向けて不透明感の強い状況が続くと考えられる。

3 ブルガリア、エストニア、マルタ、オランダの4か国。

4 復興基金の資金調達と配分の仕組みについては、伊藤さゆり(2021)「欧州復興基金の実相(2)-資金調達と配分遅延のリスク」Weeklyエコノミスト・レター2021-04-23を参照。計画提出後には、欧州委員会の審査(2か月以内)と欧州理事会の承認(1か月以内)がある。最大13%を前払い金として承認後2か月以内に受領でき、最速で年央から利用可能。残額の配分は計画の進展に応じて加盟国が年に2回まで申請でき、欧州委員会が予備審査(2か月以内)の上、閣僚理事会(経済・財務相理事会、ECOFIN)の意見を踏まえて承認する(なお、ECOFINで計画達成状況について疑義が呈された場合は、欧州理事会での議題となる)。

(2021年06月11日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

新着記事

-

2025年11月04日

数字の「26」に関わる各種の話題-26という数字で思い浮かべる例は少ないと思われるが- -

2025年11月04日

ユーロ圏消費者物価(25年10月)-2%目標に沿った推移が継続 -

2025年11月04日

米国個人年金販売額は2025年上半期も過去最高記録を更新-但し保有残高純増は別の課題- -

2025年11月04日

パワーカップル世帯の動向(2)家庭と働き方~DINKS・子育て・ポスト子育て、制度と夫婦協働が支える -

2025年11月04日

「ブルー寄付」という選択肢-個人の寄付が果たす、資金流入の突破口

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【欧州経済見通し-景況感急改善で夏以降の回復期待が高まる】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

欧州経済見通し-景況感急改善で夏以降の回復期待が高まるのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!