- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- セルフメディケーションが進む中鎮痛薬の利用が増加

セルフメディケーションが進む中鎮痛薬の利用が増加

保険研究部 主任研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任 村松 容子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――鎮痛薬の利用は上昇。女性と、若年の利用が多い

2019年調査によると、市販されている医薬品1の中で、過去1年間に1回でも利用した人の割合(利用者割合)がもっとも高かったのは解熱鎮痛薬でおよそ6割だった。次いで、風邪薬が5割強、胃腸薬、鼻炎薬(アレルギー薬)が3割と続いた(図表1)。

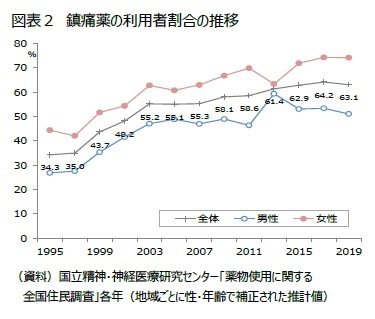

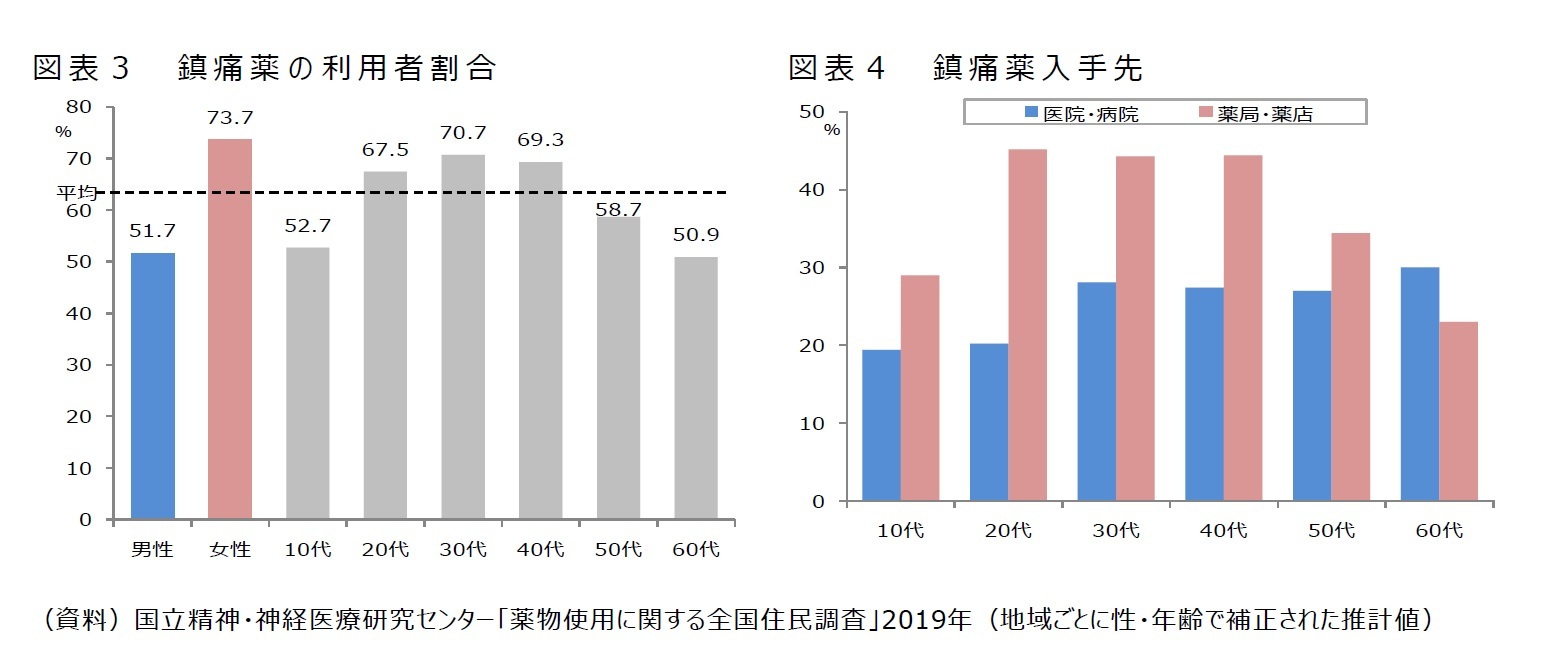

2019年調査によると、市販されている医薬品1の中で、過去1年間に1回でも利用した人の割合(利用者割合)がもっとも高かったのは解熱鎮痛薬でおよそ6割だった。次いで、風邪薬が5割強、胃腸薬、鼻炎薬(アレルギー薬)が3割と続いた(図表1)。鎮痛薬について、利用者割合を時系列でみると、調査開始以降継続的に上昇していた(図表2)。鎮痛薬は、種類が多く、適正に利用しないと効きにくいだけでなく、薬物耐性・依存が起きる場合がある。一般に、適正な診断がないまま1か月あたり10日以上鎮痛薬を飲んでいる状態が続く場合は、多用・乱用による耐性や依存の可能性があると言われている。長期に過剰に服用することで、さらに頭痛が起きる「薬物乱用頭痛」が疑われるケースも指摘されている2。

この調査において、週3回以上使用している割合をみると、1999年の1.6%から2019年の2.8%まで徐々に上昇しており、習慣的に利用しており耐性・依存の可能性がある人の割合も上昇していた(図表略)。

1 図表1に示す項目の中から複数回答で尋ねている

2 2021年4月20日日本経済新聞電子版「鎮痛薬使いすぎ注意 思わぬ副作用、頭痛や胃腸障害も」等

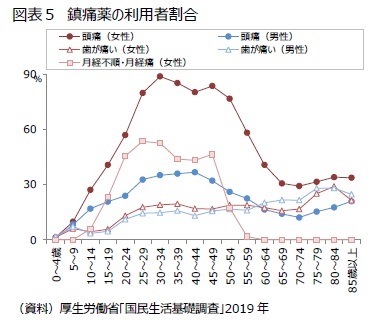

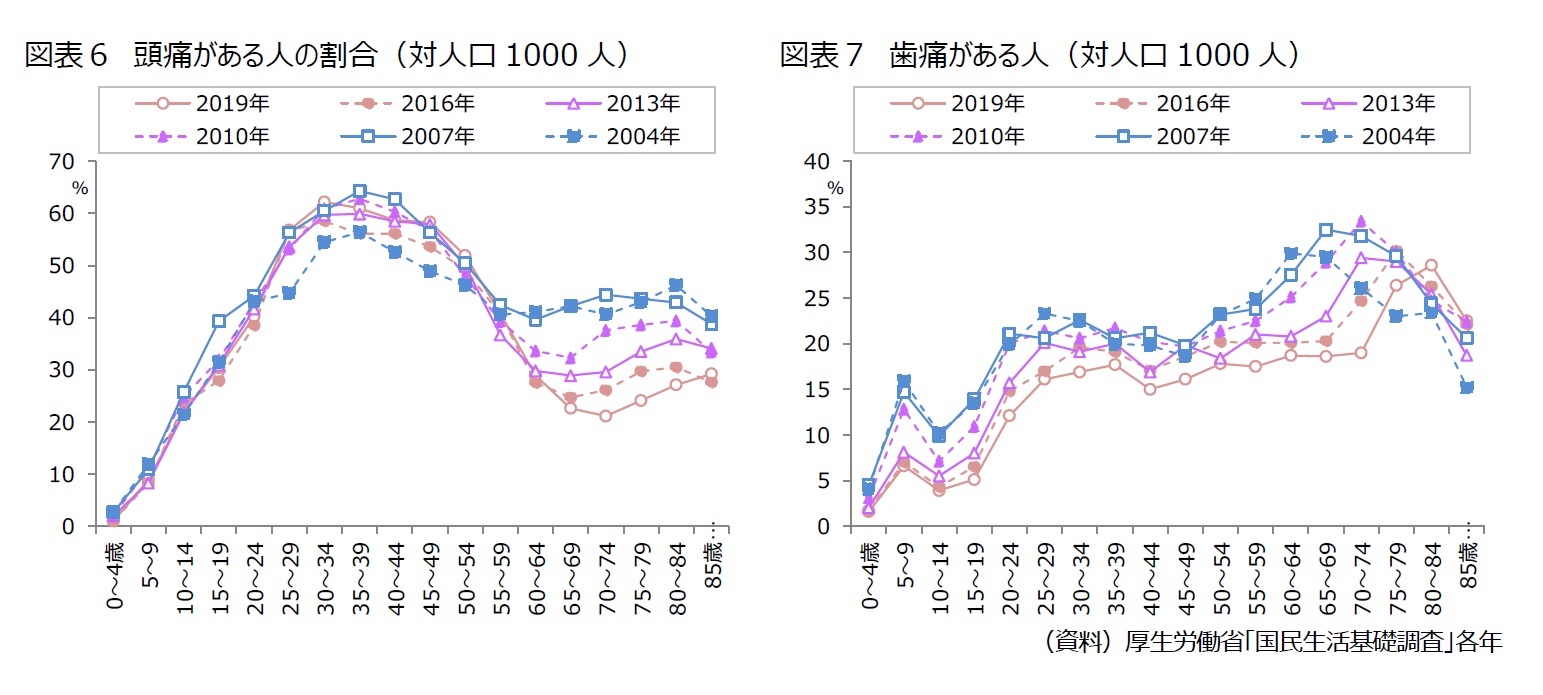

2――頭痛は若年に多く、若年では時系列でみて改善していない

3――セルフメディケーション推進に向けて、消費者が注意すべきこと

OTC医薬品4は、自覚症状により自ら服薬の開始・中止等の判断が可能な症状であることや、医師の管理下で状態が安定しており、対処方法が確定していて自己管理が可能な症状であること、疾病の発生抑制や健康づくりの寄与が期待できること等が条件となっているが、鎮痛薬の場合、服用の開始・中止等の判断は難しいことがあり、乱用に陥るケースがある。

医療機関で処方される薬については、リアルタイムでこれまでの処方歴が確認できる電子処方箋の仕組みが2022年に本格稼働することになっているため、薬の重複投与や過剰投与を抑制することが可能となっていくと考えられている。一方で、例えばOTC医薬品については、市販されている風邪薬や鎮痛薬等の中でも常習性のある成分を多く含むものもあるという実態があることから、セルフメディケーションの推進においては、消費者のリテラシーの向上を推進することとあわせて議論されることが多い5。しかし、実際には、こういった薬剤情報については、薬局で購入すれば助言や説明を受けられることがあるが、インターネット等で購入する場合には、助言等を受ける機会はない。したがって、自分で調べたり助言を受けに行く以外には、リテラシー向上の機会はない。

鎮痛薬を服用しても治らない、あるいは服用回数が多いのではないかと感じる場合は、早めに医療機関や薬局に自発的に相談することで、自分の身体を自分で守る必要があるだろう。

3 世界保健機関(WHO)では、セルフメディケーションを、自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすることと定義している。

4 OTC医薬品は、Over The Counterの略で、薬局のカウンター越しに販売される医薬品のことである。

5 参照元選別中例えば厚生労働省 第12回医療用から一般用への転用に関する評価検討会議資料「日本 OTC 医薬品協会発表資料」(2020年10月28日)

(2021年04月27日「保険・年金フォーカス」)

03-3512-1783

- 【職歴】

2003年 ニッセイ基礎研究所入社

村松 容子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/06 | 働く人の飲酒量とリスク認識:適正化に気づくのはどのような人か | 村松 容子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/29 | 生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して | 村松 容子 | 基礎研レター |

| 2025/10/17 | 日本における「老衰死」増加の背景 | 村松 容子 | 研究員の眼 |

| 2025/09/18 | 保険適用後の不妊治療をめぐる動向~ARTデータとNDBデータの比較 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月18日

2025~2027年度経済見通し(25年11月) -

2025年11月18日

ロシアの物価状況(25年10月)-サービスインフレ鈍化で10月も低下が継続 -

2025年11月18日

パワーカップル世帯の動向(3)住まいと資産~首都圏6割、金融資産4,000万円以上が35% -

2025年11月18日

今週のレポート・コラムまとめ【11/11-11/17発行分】 -

2025年11月17日

タイGDP(25年7-9月期)~外需の鈍化と観光の伸び悩みで景気減速

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【セルフメディケーションが進む中鎮痛薬の利用が増加】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

セルフメディケーションが進む中鎮痛薬の利用が増加のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!