- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- Z世代の情報処理と消費行動(8)-「ウチら」と「わたし」の消費文化論(2)

Z世代の情報処理と消費行動(8)-「ウチら」と「わたし」の消費文化論(2)

生活研究部 研究員 廣瀬 涼

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

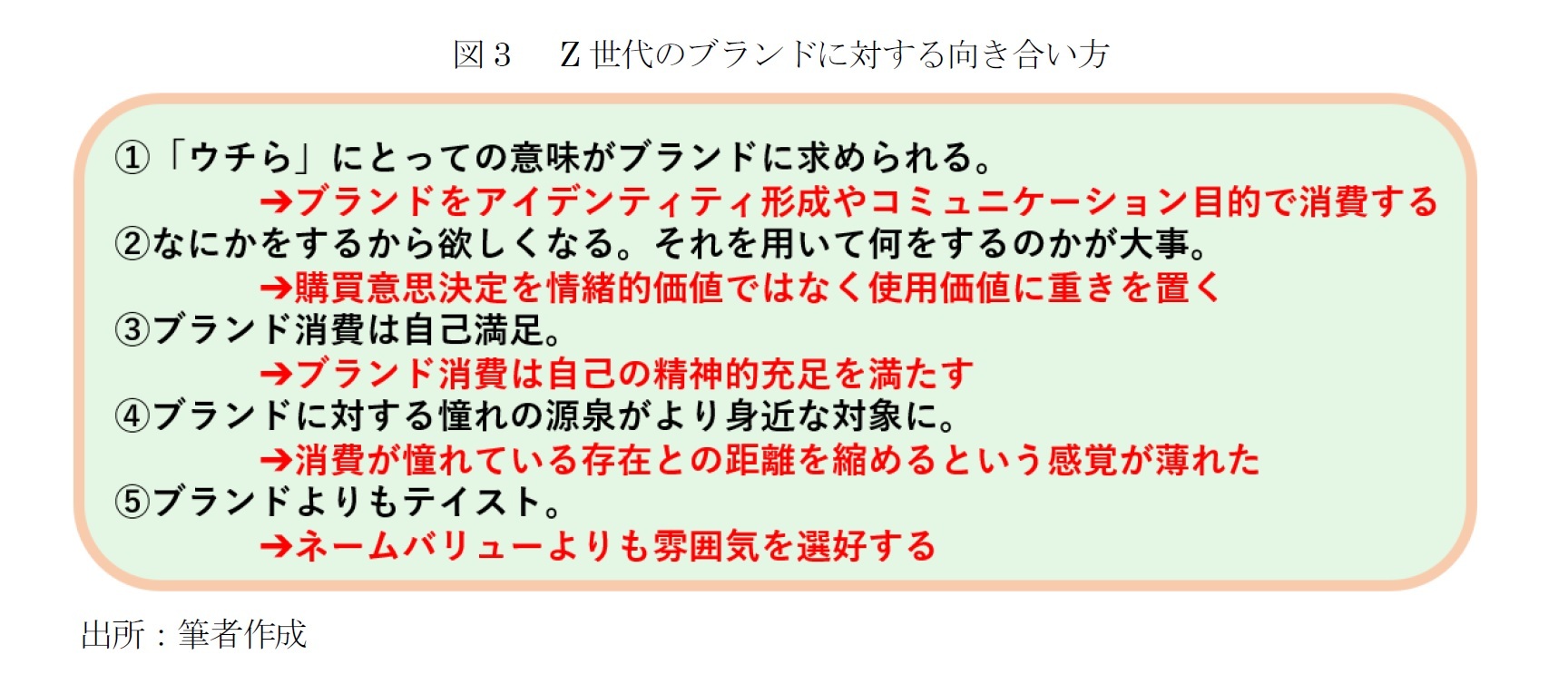

1――「ウチら」にとっての意味がブランドに求められる

1 廣瀨涼(2020b)「Z世代の情報処理と消費行動(4)若者マーケティングに対する試論(2)」『基礎研レター(2020/02/20)』https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=61894?site=nli

2 廣瀨涼(2020c)「Z世代の情報処理と消費行動(5)若者の「ヲタ活」の実態」『基礎研レポート(2020/03/02)』https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=63828?site=nli

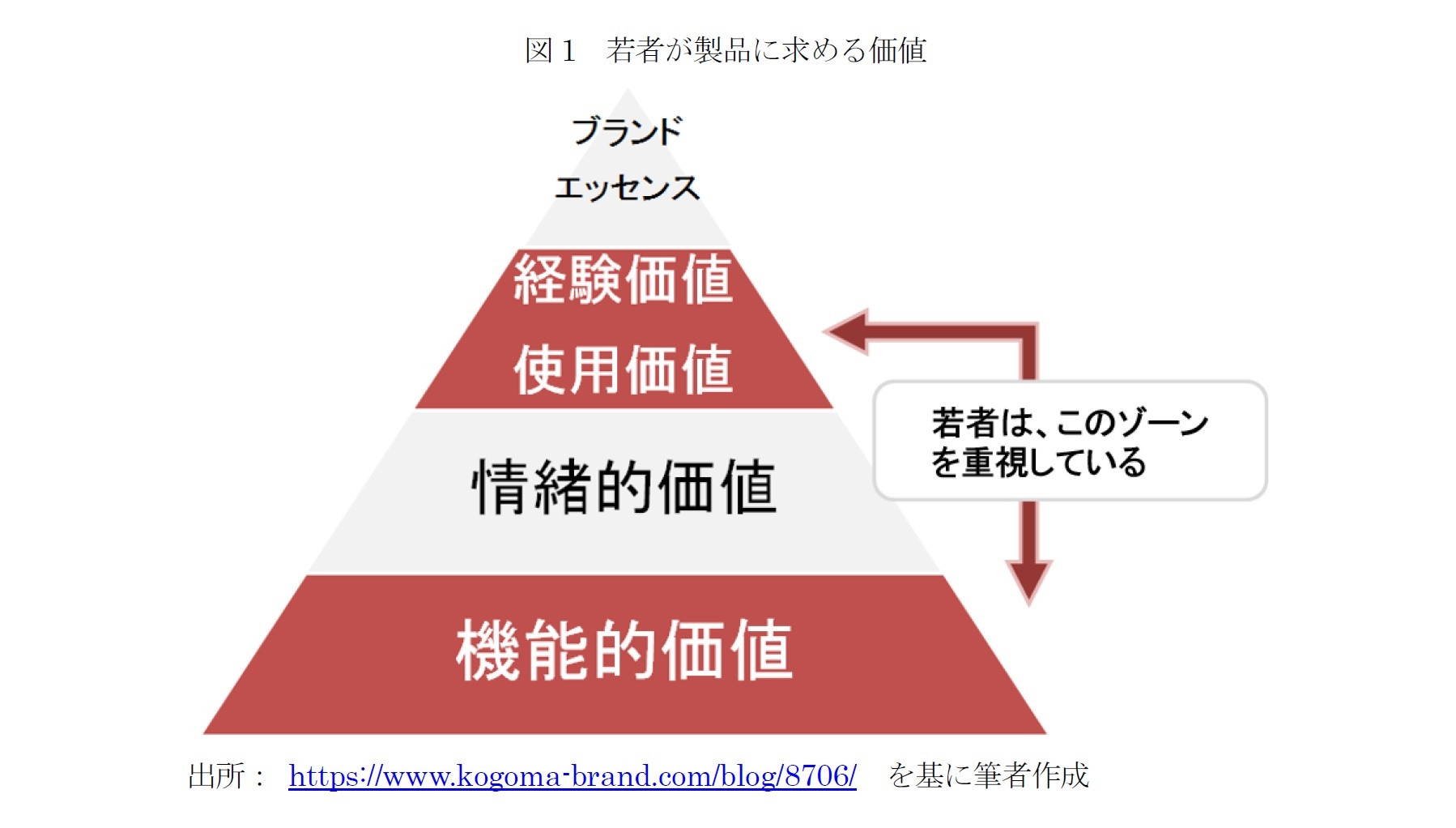

2――なにかをするから欲しくなる。それを用いて何をするのかが大事。

また、これは廣瀨(2020a)3で論じた、若者が「トキ消費」や「コト消費」の一側面として動画撮り、編集し、投稿することで自分らしさを表現しているという点とも関係してくる。以前はいわゆる“インスタ映え”のように、写真として映えることや承認欲求を充足させることが商品に求められ、機能性よりもその見た目が選考されることも多かった。そのため、「物撮り」と呼ばれるような写真を撮ることを目的として購入されることも多く、ブランド物もその例外ではなかった。しかし、「トキ消費」や「コト消費」を、動画投稿を通じて行うZ世代は、その商品を消費することで自分ならどのようにその商品を消費し、表現することができるかという、「モノ消費に見えるコト消費」よって自分らしさを追求している。そのため、ただ商品を買い、所有することで欲求を充足していた世代とは異なり、購入した商品を使用したことによる結果から逆算して、消費の意思決定をしているようである。

3 廣瀨涼(2020a)「Z世代の情報処理と消費行動(2)-Z世代と4つの市場変化」『基礎研レター(2020/02/06)』https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=63607&pno=1&site=nli

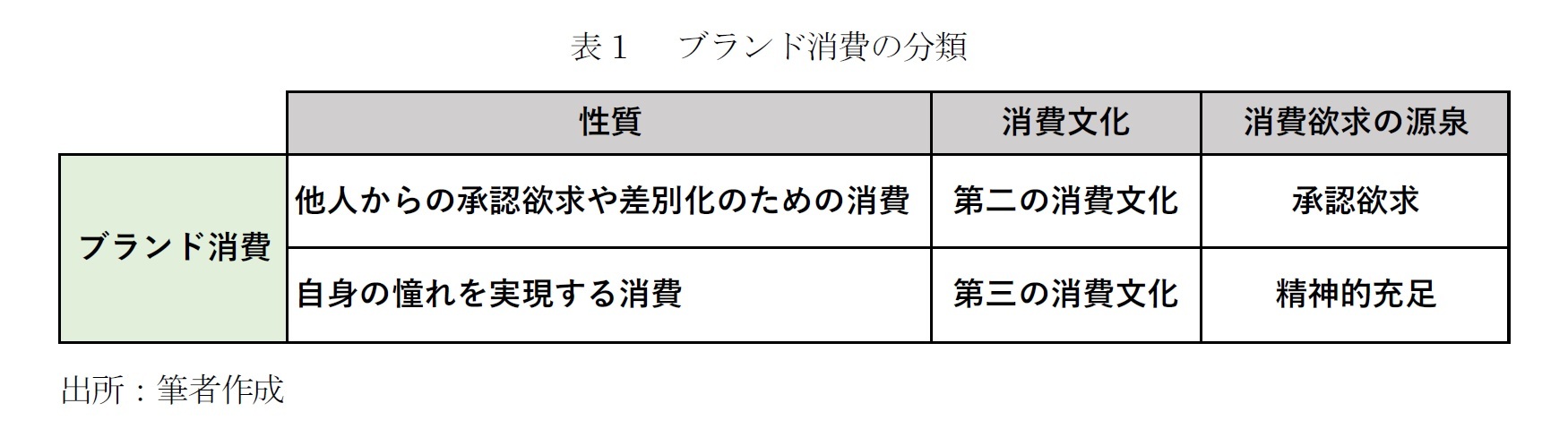

3――ブランド消費は自己満足

ある女子大生へのインタビューでは以下のような話を聞けた。「高校生のころから、あるブランドのリップ(リップグロスのこと)に憧れていて、お小遣いを貯めて買った。大学に入ってからは、バイトしているから好きなものを買えるようになって、消費に対してワクワクすることが減ったけど、そのブランドのリップを買うときはいつもドキドキしている。」

彼女に限らず、特定ブランドに対して憧れを持っている若者は少なくない。これは、ブランドに対する個人的なイメージが、そのブランドに対するロイヤリティを築いており、自身にとって特別なものであるという感情を抱いているからであると考えられる。この消費結果を例によって、若者はSNSに投稿するわけだが、その投稿は購入したことで得られた満足そのものに帰するものであり、そのブランドの持つ社会的価値(ステータス)を評価してもらいたいわけではなく、手に入れたという経緯や満足している結果を認めてもらいたいと思っているようである。

4 間々田孝夫(2007)『第三の消費文化論 モダンでもポストモダンでもなく』ミネルヴァ書房

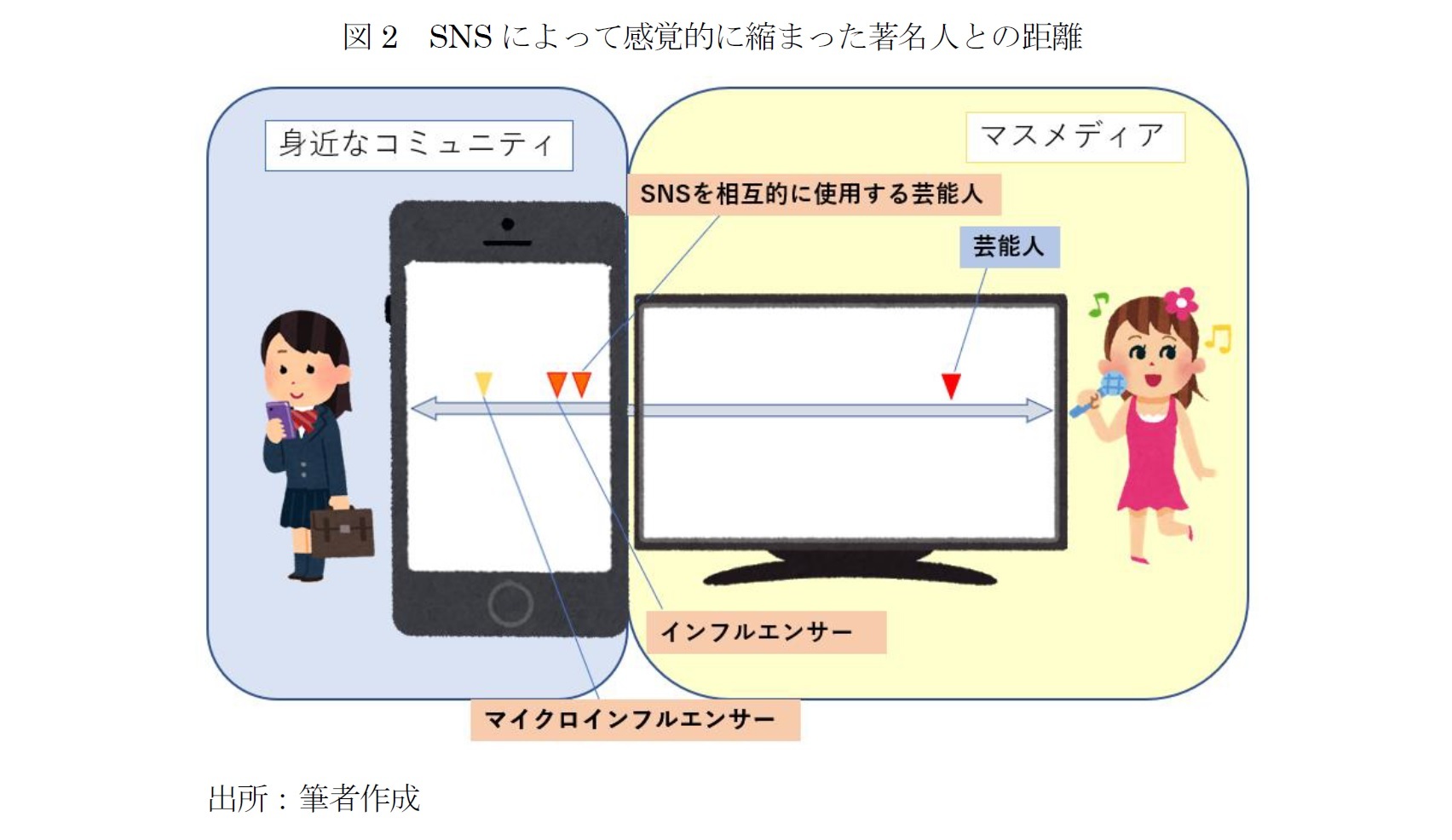

4――ブランドに対する憧れの源泉がより身近な対象に

一方でZ世代の「憧れる他人の行った消費」は大きく性質が異なる。もちろん彼らも前述したような、他人に対する憧れを消費によって埋めたり、同一化を目的とした消費も行う。しかし、ブランドに対する憧れの源泉となる対象(影響を与える人)がより身近な対象となった。例えば一般消費者なのに影響力を持つインフルエンサー5が挙げられる。従来のインフルエンサーに対する認識は良き消費者にとってのアドバイザーという商品に対する「レビュー」の側面が強く求められていた。しかし、Z世代のインフルエンサーに対する認識は異なり、彼らはインフルエンサーの「生き方」から大きな影響を受けている。インフルエンサーやマイクロ・インフルエンサーは、本を正せば彼らのファンと同じ一般消費者であり、彼らの存在はファンや同世代の「憧れ」という位置づけのみならず、代弁者としての位置づけでもあるのである。そのため、Z世代は憧れの源泉となる対象に対して協調(応援)するという側面も持っている。

次に(2)SNSのタイムライン(他人の投稿内容を時系列にしたもの)は、個人でデザインされるため、自身が必要としている情報のみで構成されているという点である。従来のマスメディアからの情報は、番組や雑誌の編成という他人の手を介して発信されるものであり、個人の意思で自由に情報を享受できるものではなかった。しかし、SNSにおける人間関係の境界線は、個人がデザイニングしており、繋がりたい人間関係の選択(情報)のイニシアチブは個人に委ねられている。そのため、SNSで著名人と繋がるという行動は、著名人の意思ではなく、各個人を起点とした主体的動作から生まれており、ファンの意思で著名人は各個人のコミュニティに属されるため、SNS上の著名人は各個人の身近なメディアの一部なのである。

以上のような点から、Z世代にとって憧れる(応援する)対象との距離が感覚的に近くなったことで、従来の消費が担ってきた「距離を縮める」という効果は機能しなくなった。その一方で、明確に欲しい商品(機能的価値)がある前提で、自身が信用を置く芸能人やインフルエンサーが実際に使用した体験をもとに消費の意思決定をしていると筆者は考える。これは、購買行動を失敗したくないという心理が働いている。

5 現在では、読者モデルのように一部の層からの支持を集める人がその影響力を利用し情報を発信したり、インフルエンサー自体のブランド化(ネームバリューを持つこと)により、芸能事務所に所属するものが現れた。また、マイクロ・インフルエンサー のような、より身近なオピニオンリーダーが登場するなど、その性質が変化してはいるものの、彼らの魅力は消費者にとって「身近である」という点にある。

5――ブランドよりテイスト

6 2人の人間がまるで双子のように、着る服の色や柄、身につけるアクセサリーなどを揃えることを意味する語

7 ディズニーキャラクターを連想させる私服のコーディネートのことである。 米国のディズニーファンがハロウィン時期以外でもディズニーパーク内でコスプレを楽しみたいとやりはじめたのが発祥とされる。

8 第4回 ミライ・マーケティング研究会報告内容より引用

6――まとめ

(2020年04月03日「基礎研レター」)

03-3512-1776

- 【経歴】

2019年 大学院博士課程を経て、

ニッセイ基礎研究所入社

・公益社団法人日本マーケティング協会 第17回マーケティング大賞 選考委員

・令和6年度 東京都生活文化スポーツ局都民安全推進部若年支援課広報関連審査委員

【加入団体等】

・経済社会学会

・コンテンツ文化史学会

・余暇ツーリズム学会

・コンテンツ教育学会

・総合観光学会

廣瀬 涼のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/21 | 選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

| 2025/10/17 | 選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

| 2025/09/25 | 情報・幸福・消費──SNS社会の欲望の三角形-欲望について考える(1) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

| 2025/09/12 | 「イマーシブ」の消費文化論-今日もまたエンタメの話でも。(第7話) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年11月04日

パワーカップル世帯の動向(2)家庭と働き方~DINKS・子育て・ポスト子育て、制度と夫婦協働が支える -

2025年11月04日

「ブルー寄付」という選択肢-個人の寄付が果たす、資金流入の突破口 -

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【Z世代の情報処理と消費行動(8)-「ウチら」と「わたし」の消費文化論(2) 】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

Z世代の情報処理と消費行動(8)-「ウチら」と「わたし」の消費文化論(2) のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!