- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 経済予測・経済見通し >

- 2019~2021年度経済見通し(20年2月)

2020年02月18日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1. 2019年10-12月期は前期比年率▲6.3%と5四半期ぶりのマイナス成長

2019年10-12月期の実質GDP(1次速報値)は、前期比▲1.6%(前期比年率▲6.3%)と5四半期ぶりのマイナス成長となった。

消費税率引き上げ前の駆け込み需要の反動などから、民間消費(前期比▲2.9%)、住宅投資(同▲2.7%)、設備投資(同▲3.7%)の国内民間需要がいずれも急速に落ち込んだことが大幅マイナス成長の主因である。政府消費(前期比0.2%)、公的固定資本形成(同1.1%)の公的需要は増加したが、国内需要は前期比▲2.1%の大幅減少となった。

一方、輸出は欧米向けを中心に低迷が続いたが、国内需要の落ち込みを背景とした輸入の大幅減少から外需寄与度が前期比0.5%(年率1.9%)と成長率の押し上げ要因となった。

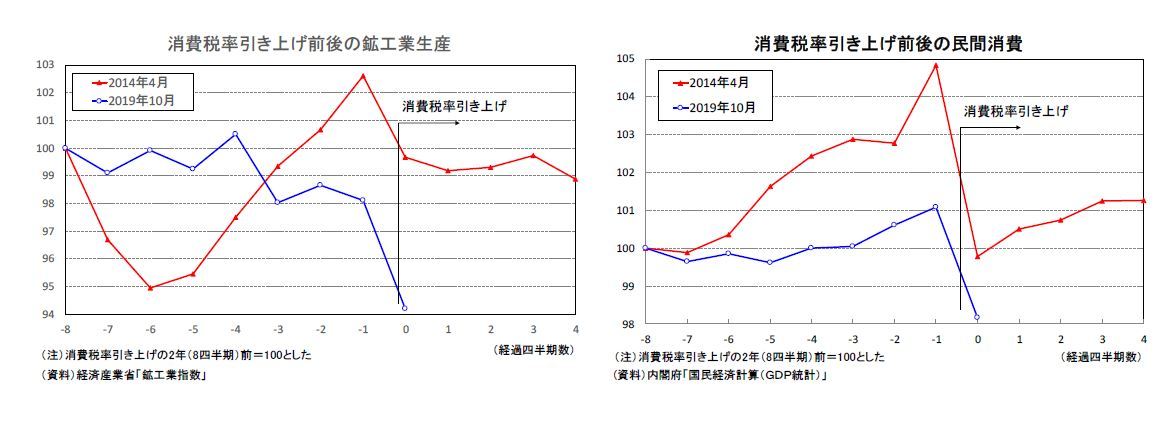

成長率のマイナス幅は前回の消費増税後(2014年4-6月期:前期比年率▲7.4%)より若干小さいが、増税前の伸びが低かった(2019年7-9月期:前期比年率0.5%、2014年1-3月期:同4.1%)こと、鉱工業生産の減産幅(前期比▲4.1%)が前回の増税後(同▲2.9%)よりも大きいことなどを踏まえれば、景気の基調は前回増税後よりも弱い。

この結果、2019年(暦年)の実質GDP成長率は0.7%(2018年は0.3%)、名目GDP成長率は1.3%(2018年は0.2%)となった。

(新型肺炎の影響)

2019年10-12月期は消費増税の影響などから大幅マイナス成長となったが、2020年1-3月期は新型コロナウィルスによる肺炎(以下、新型肺炎)の感染拡大が日本経済を大きく下押しすることが見込まれる。

すでに新型肺炎による感染者数、死者数は2002~2003年に流行したSARS(重症急性呼吸器症候群)を上回り、日本国内での感染者数も増加しているが、現時点では感染がどこまで拡大するか、いつ終息するのかなどを見通すことは難しい。ただ、確実なことはSARS流行時と比べて中国の経済規模が大きく拡大し、世界経済に及ぼす影響が圧倒的に大きくなっていることである。

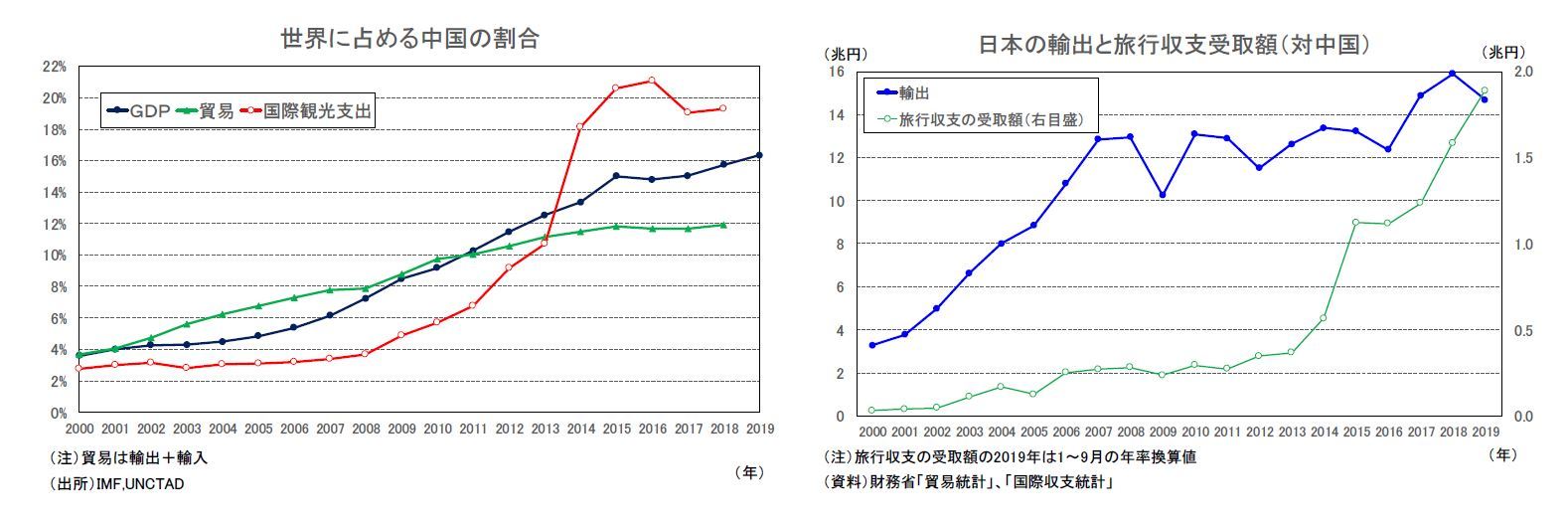

たとえば、中国のGDPが世界全体に占める割合は2003年の4.3%から2019年には16.3%(ドルベース、2019年はIMFによる見込み)へ、貿易額(輸出+輸入)は2003年の5.6%から2018年には11.9%へ、国際観光支出は2003年の2.8%から2018年には19.3%へと急上昇している。

消費税率引き上げ前の駆け込み需要の反動などから、民間消費(前期比▲2.9%)、住宅投資(同▲2.7%)、設備投資(同▲3.7%)の国内民間需要がいずれも急速に落ち込んだことが大幅マイナス成長の主因である。政府消費(前期比0.2%)、公的固定資本形成(同1.1%)の公的需要は増加したが、国内需要は前期比▲2.1%の大幅減少となった。

一方、輸出は欧米向けを中心に低迷が続いたが、国内需要の落ち込みを背景とした輸入の大幅減少から外需寄与度が前期比0.5%(年率1.9%)と成長率の押し上げ要因となった。

成長率のマイナス幅は前回の消費増税後(2014年4-6月期:前期比年率▲7.4%)より若干小さいが、増税前の伸びが低かった(2019年7-9月期:前期比年率0.5%、2014年1-3月期:同4.1%)こと、鉱工業生産の減産幅(前期比▲4.1%)が前回の増税後(同▲2.9%)よりも大きいことなどを踏まえれば、景気の基調は前回増税後よりも弱い。

この結果、2019年(暦年)の実質GDP成長率は0.7%(2018年は0.3%)、名目GDP成長率は1.3%(2018年は0.2%)となった。

(新型肺炎の影響)

2019年10-12月期は消費増税の影響などから大幅マイナス成長となったが、2020年1-3月期は新型コロナウィルスによる肺炎(以下、新型肺炎)の感染拡大が日本経済を大きく下押しすることが見込まれる。

すでに新型肺炎による感染者数、死者数は2002~2003年に流行したSARS(重症急性呼吸器症候群)を上回り、日本国内での感染者数も増加しているが、現時点では感染がどこまで拡大するか、いつ終息するのかなどを見通すことは難しい。ただ、確実なことはSARS流行時と比べて中国の経済規模が大きく拡大し、世界経済に及ぼす影響が圧倒的に大きくなっていることである。

たとえば、中国のGDPが世界全体に占める割合は2003年の4.3%から2019年には16.3%(ドルベース、2019年はIMFによる見込み)へ、貿易額(輸出+輸入)は2003年の5.6%から2018年には11.9%へ、国際観光支出は2003年の2.8%から2018年には19.3%へと急上昇している。

中国と日本との結びつきはさらに強い。日本の中国向け輸出(財)は2003年の6.6兆円から2019年には14.7兆円と2倍以上の規模となっており、中国からの訪日客数は2003年の45万人から2019年には959万人(21.4倍)、中国からの旅行収支の受取額は2003年の0.1兆円から2019年には1.9兆円(17.2倍)へと急増している(2019年の旅行収支の受取額は1-9月の年率換算値)。輸出や訪日客数がSARSと同程度落ち込んだ場合に日本経済に与える影響は当時と比べて各段に大きくなっている。

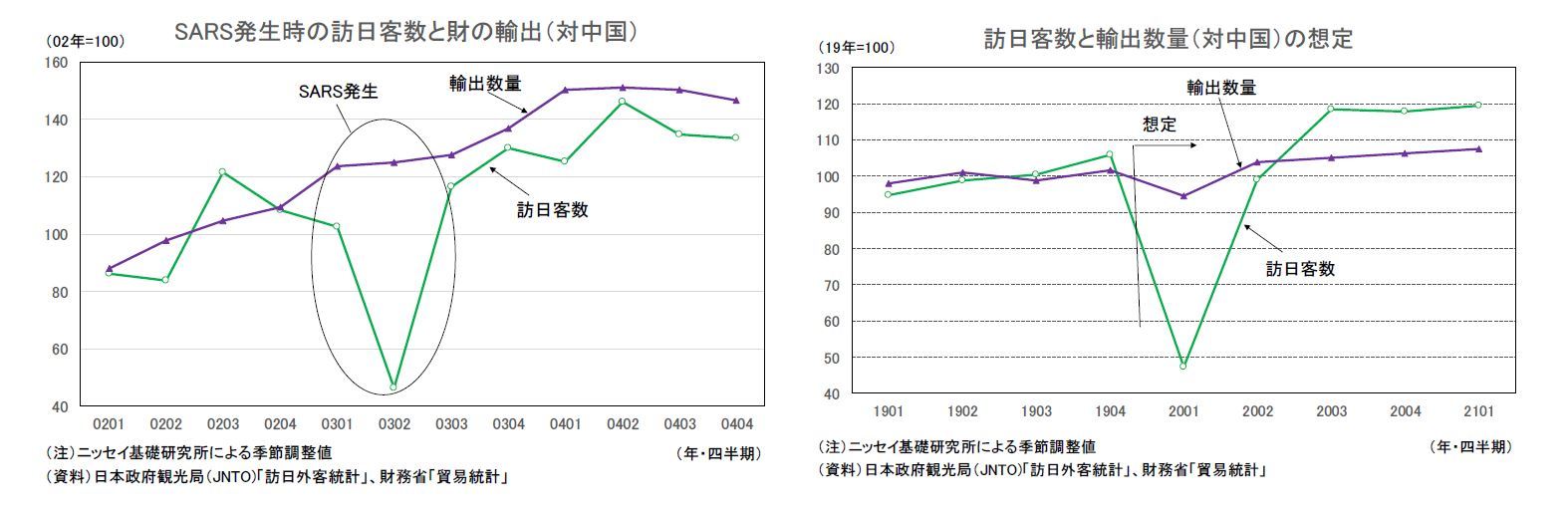

SARS流行時には訪日客数が2003年1-3月期の前年比19.2%から4-6月期に同▲43.5%と急減した後、7-9月期に同▲7.8%と減少幅が縮小し、10-12月期には同20.7%と元の勢いを取り戻した(当研究所による季節調整値では、2003年1-3月期が前期比▲5.3%、4-6月期が同▲54.7%、7-9月期が同150.8%、10-12月期が同11.5%)*1。

一方、財の輸出については中国向けの輸出数量は2013年1-3月期の前年比42.5%から4-6月期には同27.3%と伸び率は鈍化したものの(季節調整値では2013年1-3月期が前期比13.0%、4-6月期が同1.1%)、影響は限定的にとどまった。

*1 当時は2003年3月に勃発したイラク戦争も訪日客数減少の一因となった可能性がある

SARS流行時には訪日客数が2003年1-3月期の前年比19.2%から4-6月期に同▲43.5%と急減した後、7-9月期に同▲7.8%と減少幅が縮小し、10-12月期には同20.7%と元の勢いを取り戻した(当研究所による季節調整値では、2003年1-3月期が前期比▲5.3%、4-6月期が同▲54.7%、7-9月期が同150.8%、10-12月期が同11.5%)*1。

一方、財の輸出については中国向けの輸出数量は2013年1-3月期の前年比42.5%から4-6月期には同27.3%と伸び率は鈍化したものの(季節調整値では2013年1-3月期が前期比13.0%、4-6月期が同1.1%)、影響は限定的にとどまった。

*1 当時は2003年3月に勃発したイラク戦争も訪日客数減少の一因となった可能性がある

現時点では、新型肺炎の終息時期は不明だが、今回の見通しではSARSの例*2を参考に、2020年4-6月期に終息することを前提とした。中国からの訪日客数は2019年10-12月期の前年比13.5%から2020年1-3月期に前年比▲50%程度の減少となった後、4-6月期が前年比ほぼ横ばい、7-9月期が同20%程度の増加(季節調整値では2019年10-12月期の前期比5.6%から2020年1-3月期が同▲55%、4-6月期が同110%、7-9月期が同20%)となることを想定した。中国からの訪日客数は新型肺炎がなかった場合と比べて▲180万人程度の減少となる。

SARS発生時には財の輸出への影響は小さかったが、日本企業の中国との分業体制が進んでいることからサプライチェーン寸断による悪影響は避けられないだろう。すでに、中国からの部品調達が滞っていることにより一部の企業では日本工場の稼働停止を余儀なくされている。中国向けの輸出はグローバルなITサイクルの底打ちから持ち直しつつあったが、中国工場の再開の遅れや中国の経済活動の停滞を受けて、再び落ち込むことが予想される。中国向けの輸出数量(当研究所による季節調整値)は2019年10-12月期の前期比2.9%から2020年1-3月期に同▲7%程度の落ち込みとなった後、4-6月期には同10%程度へと持ち直すことを想定した。

*2 SARSは2002年11月に最初の患者が報告され、WHOが2003年3月に注意喚起、2003年7月に終息宣言を行った

SARS発生時には財の輸出への影響は小さかったが、日本企業の中国との分業体制が進んでいることからサプライチェーン寸断による悪影響は避けられないだろう。すでに、中国からの部品調達が滞っていることにより一部の企業では日本工場の稼働停止を余儀なくされている。中国向けの輸出はグローバルなITサイクルの底打ちから持ち直しつつあったが、中国工場の再開の遅れや中国の経済活動の停滞を受けて、再び落ち込むことが予想される。中国向けの輸出数量(当研究所による季節調整値)は2019年10-12月期の前期比2.9%から2020年1-3月期に同▲7%程度の落ち込みとなった後、4-6月期には同10%程度へと持ち直すことを想定した。

*2 SARSは2002年11月に最初の患者が報告され、WHOが2003年3月に注意喚起、2003年7月に終息宣言を行った

この結果、2020年1-3月期には、新型肺炎の流行がなかった場合と比べて、中国からの訪日客数の減少に伴うサービス輸出(旅行収支の受取額)が▲2,750億円、中国向け財の輸出が▲2,890億円、合計▲5,640億円減少し、実質GDPは▲0.4%低下すると試算される。4-6月期はサービス輸出の減少幅が大きく縮小(▲620億円)することに加え、工場再稼働後の挽回生産によって財の輸出が若干上振れる(+60億円)ことから、減少幅は合計▲560億円、実質GDPの押し下げ幅は▲0.04%へと縮小する。

この結果、2020年1-3月期には、新型肺炎の流行がなかった場合と比べて、中国からの訪日客数の減少に伴うサービス輸出(旅行収支の受取額)が▲2,750億円、中国向け財の輸出が▲2,890億円、合計▲5,640億円減少し、実質GDPは▲0.4%低下すると試算される。4-6月期はサービス輸出の減少幅が大きく縮小(▲620億円)することに加え、工場再稼働後の挽回生産によって財の輸出が若干上振れる(+60億円)ことから、減少幅は合計▲560億円、実質GDPの押し下げ幅は▲0.04%へと縮小する。実質GDP成長率への影響は2020年1-3月期が前期比年率▲1.6%、4-6月期が同1.4%となる。

なお、今回の試算は中国からの訪日客の減少、中国向けの財輸出の落ち込みによる直接的な影響を取り出したものである。中国以外の国からの訪日客が減少すること、中国経済の悪化が世界経済に波及すること、日本国内での各種イベントの中止や外出の手控えによって消費が下押しされることなどから、実際の悪影響はさらに大きくなる可能性がある。

また、GDP統計の民間消費は2019年10-12月期に前期比▲2.9%となり、2014年4-6月期の同▲4.8%より落ち込み幅は小さかったが、消費増税直前の2019年7-9月期の伸びが前期比0.5%(2014年1-3月期は前期比2.0%)にとどまっていたことを踏まえれば、消費の基調は今回のほうが弱い。2019年10-12月期の民間消費は2年前の水準を下回った。

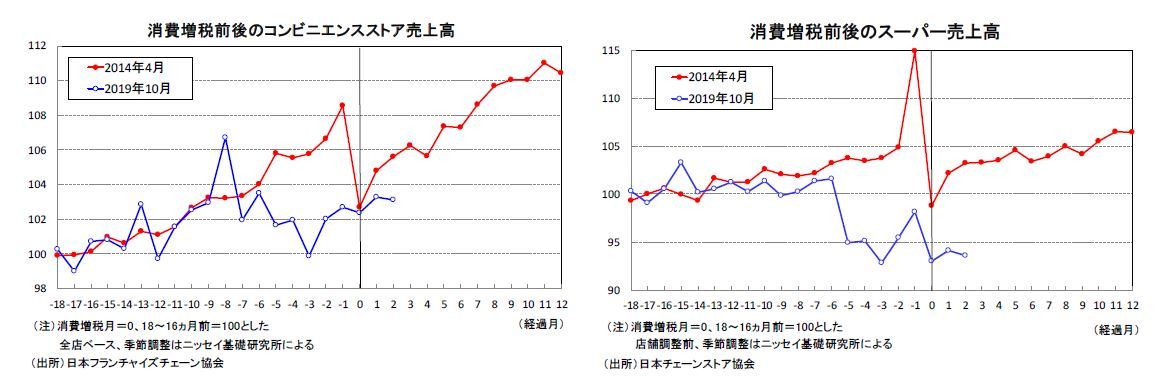

消費税率引き上げ後の消費動向を業界統計で確認すると、ポイント還元対象のコンビニエンスストア売上高は駆け込み需要と反動が生じておらず、消費税率引き上げ後も底堅い動きとなっている。一方、それ以外の業態では9月に駆け込み需要が生じ、10月にはその反動と台風19号の影響が重なったことで急速に落ち込んだ後、11月以降は持ち直しの動きがみられるが戻りは弱い。総じてみれば、個人消費は前回の消費増税後と同じかそれ以上に弱い動きとなっている。

消費税率引き上げ後の消費動向を業界統計で確認すると、ポイント還元対象のコンビニエンスストア売上高は駆け込み需要と反動が生じておらず、消費税率引き上げ後も底堅い動きとなっている。一方、それ以外の業態では9月に駆け込み需要が生じ、10月にはその反動と台風19号の影響が重なったことで急速に落ち込んだ後、11月以降は持ち直しの動きがみられるが戻りは弱い。総じてみれば、個人消費は前回の消費増税後と同じかそれ以上に弱い動きとなっている。

(景気は2018年秋以降、後退局面入りの公算)

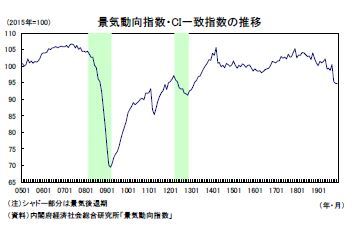

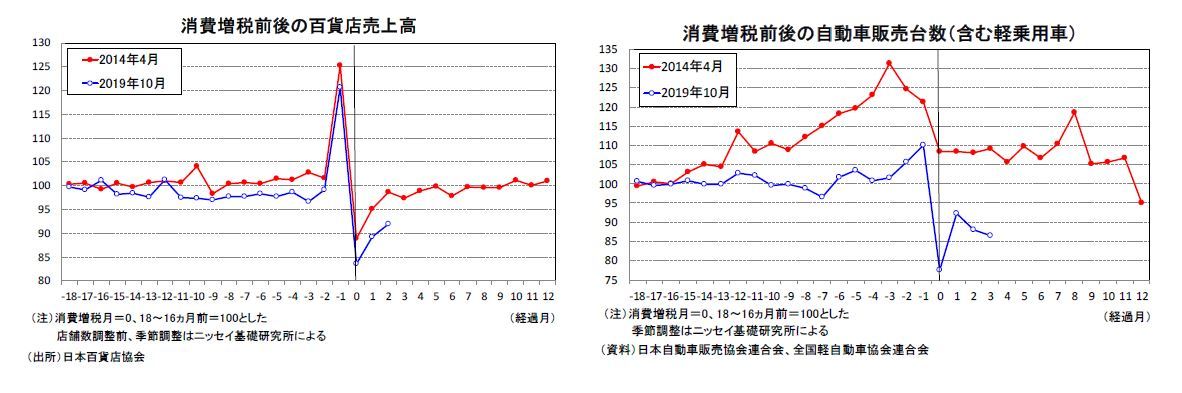

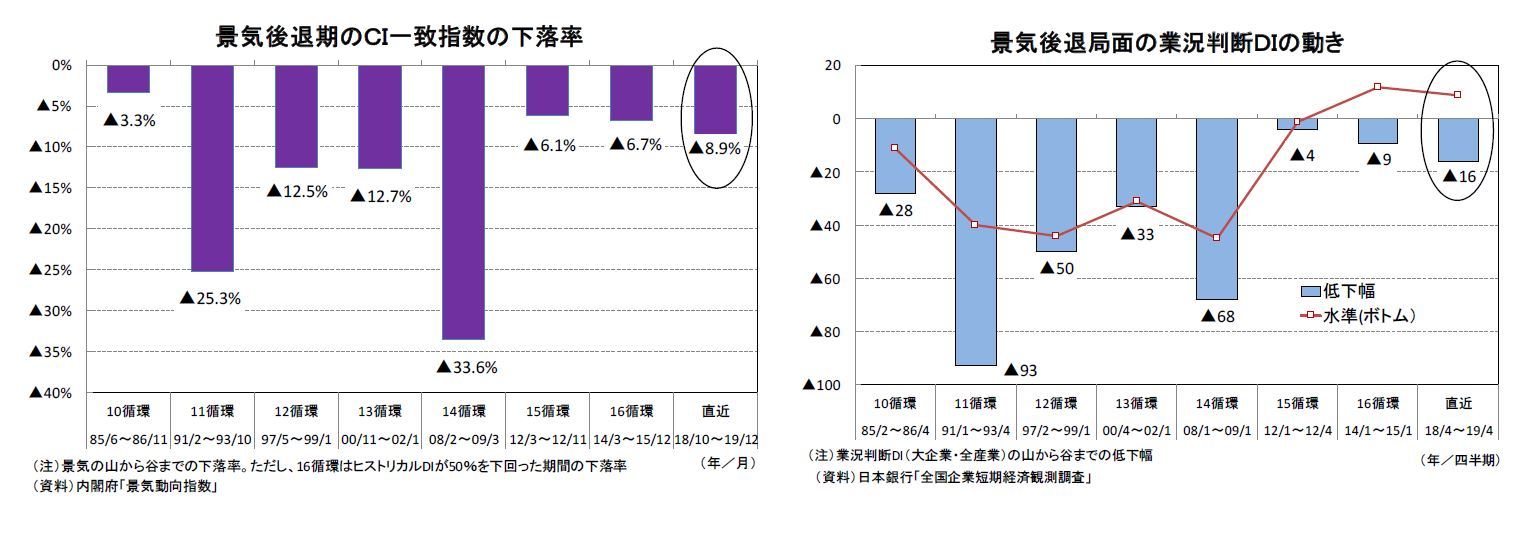

(景気は2018年秋以降、後退局面入りの公算)消費増税後の景気悪化を反映し、それ以前から低下傾向となっていた景気動向指数のCI一致指数は一段と落ち込んでおり、2019年12月の水準は直近のピーク(2017年12月)から▲10.0%低下した。

景気の山谷は主として一致指数の各採用系列から作られるヒストリカルDIに基づき決定される。当研究所が簡便的にヒストリカルDIを作成すると、2018年11月から50%を下回り、足もとでは0%(11系列の全てがピークアウト)となっている。2019年12月のCI一致指数は景気の山となる可能性がある2018年10月と比べて▲8.9%低く、低下幅は前回の景気後退期(2012年3月~11月)の▲6.1%を大きく上回っている。

景気基準日付は、景気動向指数研究会での議論を踏まえて、経済社会総合研究所長が設定するが、その際には、景気動向指数に加え、実質GDP、日銀短観の景況感などを参考指標として確認することになる。

実質GDPは2018年10-12月期から4四半期連続のプラス成長となっていたが、2019年10-12月期、2020年1-3月期と2四半期連続のマイナスとなる可能性が高い。また、日銀短観の業況判断DIも水準は引き続きプラス圏を維持しているものの、直近のピークからの低下幅は前回の景気後退期や2014年4月の消費増税後の停滞期を大きく上回っている。これまで高水準を維持してきた非製造業の景況感も消費増税に伴う国内需要の低迷、新型肺炎によるインバウンド需要の落ち込みを受けて、2020年3月短観では大幅な悪化が避けられないだろう。景気は2018年秋頃をピークに後退局面入りしていたと事後的に認定される公算が大きい。

(2020年02月18日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/31 | 2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ | 斎藤 太郎 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/31 | 鉱工業生産25年9月-7-9月期の生産は2四半期ぶりの減少も、均してみれば横ばいで推移 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/31 | 雇用関連統計25年9月-女性の正規雇用比率が50%に近づく | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/30 | 潜在成長率は変えられる-日本経済の本当の可能性 | 斎藤 太郎 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2019~2021年度経済見通し(20年2月)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2019~2021年度経済見通し(20年2月)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!