- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 経済予測はどのくらいはずれるのか(2)~民間調査機関の予測精度と特徴~

2019年12月25日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

5――日本銀行の予測との比較

ここまで、政府と民間の経済予測の検証を行ってきたが、経済予測を行う主体としては、政府、民間以外に日本銀行がある。そこで、シリーズ第2回の最後に、日本銀行の経済予測を取り上げる。

現在、日本銀行は3ヵ月に一度、「経済・物価情勢の展望(展望レポート)」において、実質GDP成長率、消費者物価上昇率(生鮮食品を除く総合)の見通しを公表しているが、その歴史は比較的新しく2004年度以降である。展望レポートは1月、4月、7月、10月の年4回公表されるが、ここでは当年度4月の政策委員見通しの中央値を用いた。

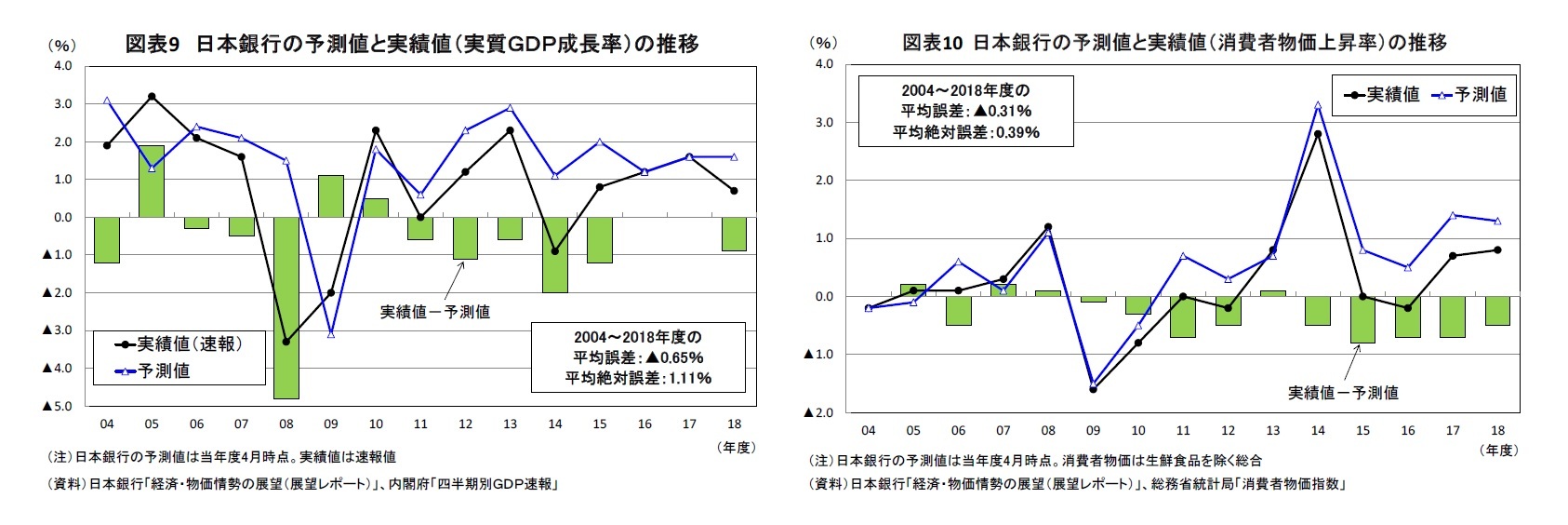

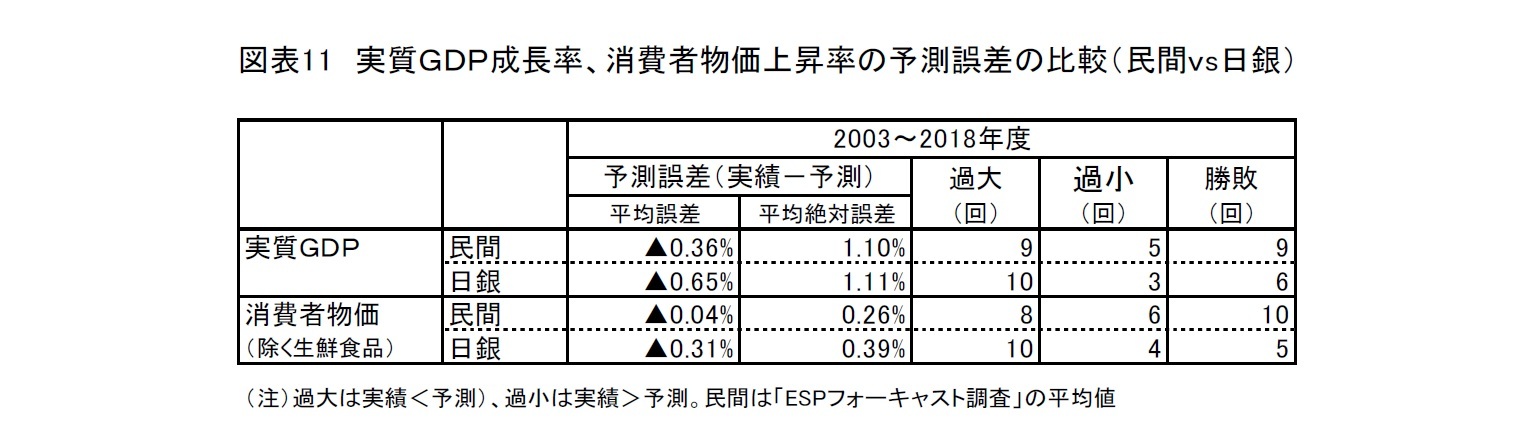

日本銀行による実質GDP成長率の予測誤差は、2004年度から2018年度までの15年間の平均で▲0.65%(実績値-予測値)、平均絶対誤差は1.11%であった(図表9)。予測値が実績値と完全に一致したのは2016年度、2017年度の2回(全体の13%)、予測誤差が0.5%以内(絶対値)におさまったのが5回(全体の33%)、予測誤差が2%以上(絶対値)となったのが2回(全体の13%)であった。15年間のうち、過大予測(実績<予測)が10回(全体の67%)、過小予測(実績>予測)が3回(全体の20%)で、政府経済見通しと同様に過大予測の傾向がある。

また、消費者物価上昇率(生鮮食品を除く総合)の予測誤差は、2004年度から2018年度までの15年間の平均で▲0.31%、平均絶対誤差は0.39%であった(図表10)。予測値が実績値と完全に一致したのは2004年度の1回(全体の7%)、過大予測(実績<予測)が10回(全体の67%)、過小予測(実績>予測)が4回(全体の27%)であった。日本銀行の消費者物価の予測には明らかに上方バイアスがある。特に2013年4月の量的・質的金融緩和導入後は、2013年度こそ予測誤差が0.1%(実績値-予測値)と小さかったが、2014年度以降は5年連続で実績値が予測値から下振れしており、その幅も全て0.5%以上と大きい。

現在、日本銀行は3ヵ月に一度、「経済・物価情勢の展望(展望レポート)」において、実質GDP成長率、消費者物価上昇率(生鮮食品を除く総合)の見通しを公表しているが、その歴史は比較的新しく2004年度以降である。展望レポートは1月、4月、7月、10月の年4回公表されるが、ここでは当年度4月の政策委員見通しの中央値を用いた。

日本銀行による実質GDP成長率の予測誤差は、2004年度から2018年度までの15年間の平均で▲0.65%(実績値-予測値)、平均絶対誤差は1.11%であった(図表9)。予測値が実績値と完全に一致したのは2016年度、2017年度の2回(全体の13%)、予測誤差が0.5%以内(絶対値)におさまったのが5回(全体の33%)、予測誤差が2%以上(絶対値)となったのが2回(全体の13%)であった。15年間のうち、過大予測(実績<予測)が10回(全体の67%)、過小予測(実績>予測)が3回(全体の20%)で、政府経済見通しと同様に過大予測の傾向がある。

また、消費者物価上昇率(生鮮食品を除く総合)の予測誤差は、2004年度から2018年度までの15年間の平均で▲0.31%、平均絶対誤差は0.39%であった(図表10)。予測値が実績値と完全に一致したのは2004年度の1回(全体の7%)、過大予測(実績<予測)が10回(全体の67%)、過小予測(実績>予測)が4回(全体の27%)であった。日本銀行の消費者物価の予測には明らかに上方バイアスがある。特に2013年4月の量的・質的金融緩和導入後は、2013年度こそ予測誤差が0.1%(実績値-予測値)と小さかったが、2014年度以降は5年連続で実績値が予測値から下振れしており、その幅も全て0.5%以上と大きい。

実質GDP成長率の予測値の平均絶対誤差が1%以上、実績値が全ての調査機関の予測レンジから外れる確率が50%程度あるなど、必ずしも民間調査機関の予測精度が高いとは言えないが、政府、日本銀行の見通しと比べて相対的に優秀な予測とは言えるだろう。

第1回、第2回では、年度ベースの実質GDP成長率を中心に予測精度の検証を行ったが、第3回は四半期ベースのGDP速報(QE)の予測精度を取り上げる予定である。

第1回、第2回では、年度ベースの実質GDP成長率を中心に予測精度の検証を行ったが、第3回は四半期ベースのGDP速報(QE)の予測精度を取り上げる予定である。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2019年12月25日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/31 | 2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ | 斎藤 太郎 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/31 | 鉱工業生産25年9月-7-9月期の生産は2四半期ぶりの減少も、均してみれば横ばいで推移 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/31 | 雇用関連統計25年9月-女性の正規雇用比率が50%に近づく | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/30 | 潜在成長率は変えられる-日本経済の本当の可能性 | 斎藤 太郎 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【経済予測はどのくらいはずれるのか(2)~民間調査機関の予測精度と特徴~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

経済予測はどのくらいはずれるのか(2)~民間調査機関の予測精度と特徴~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!