- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 二次医療圏思考 (介護篇)-自分や親の住む地域の介護体制はどのくらい充実しているか?

二次医療圏思考 (介護篇)-自分や親の住む地域の介護体制はどのくらい充実しているか?

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

前回の稿1では、344の二次医療圏ごとに、地域医療の様子を眺めていった。その内容を一歩進めて、本稿では、二次医療圏ごとの介護の様子についてみていくこととしたい。

1 「二次医療圏思考-自分の二次医療圏を知っていますか?」篠原拓也(ニッセイ基礎研レター, ニッセイ基礎研究所, 2019年5月24日)

2――介護をみるための指標

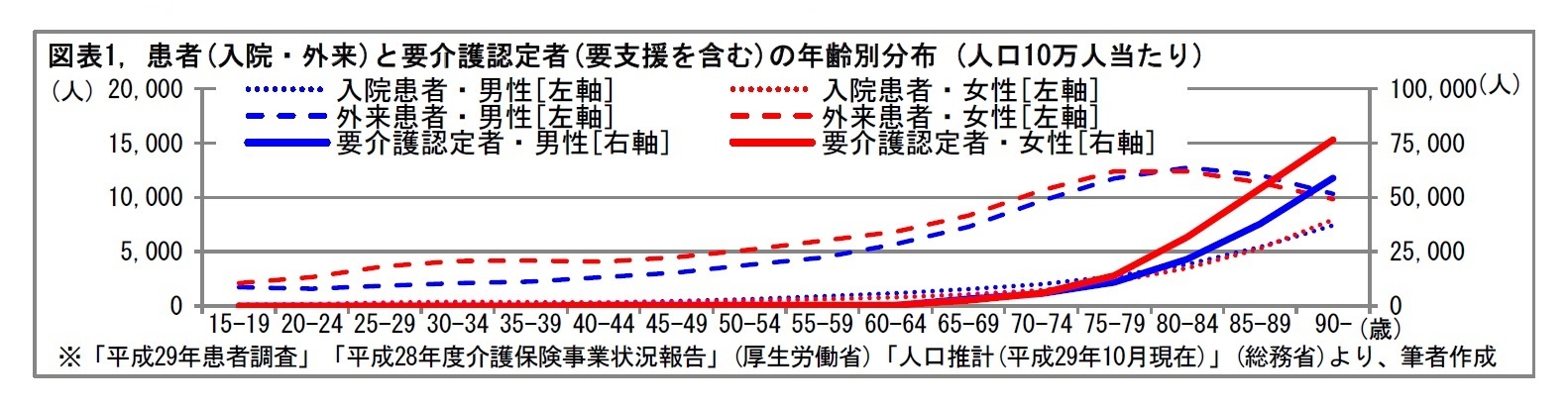

介護のうち、訪問介護や通所介護等は、介護サービスを受ける人が自宅で生活をしながら、介護事業所のケアサービスを受けることが前提となる。しかし、毎日24時間、これらの事業所のサービスを受けるわけではない。事業所のサービスを受ける時間以外は、家族等の世話がポイントとなる。同居の家族が複数いる場合は世話の分担が可能だが、夫婦のみ世帯の場合はできる世話に限界が生じよう。

このように、介護は医療よりも、世帯の形が重要な要素になるといえる。そこで、介護の場合は、人口だけではなく、高齢者世帯割合など、世帯ベースでの比較も行うべきと考えられる。

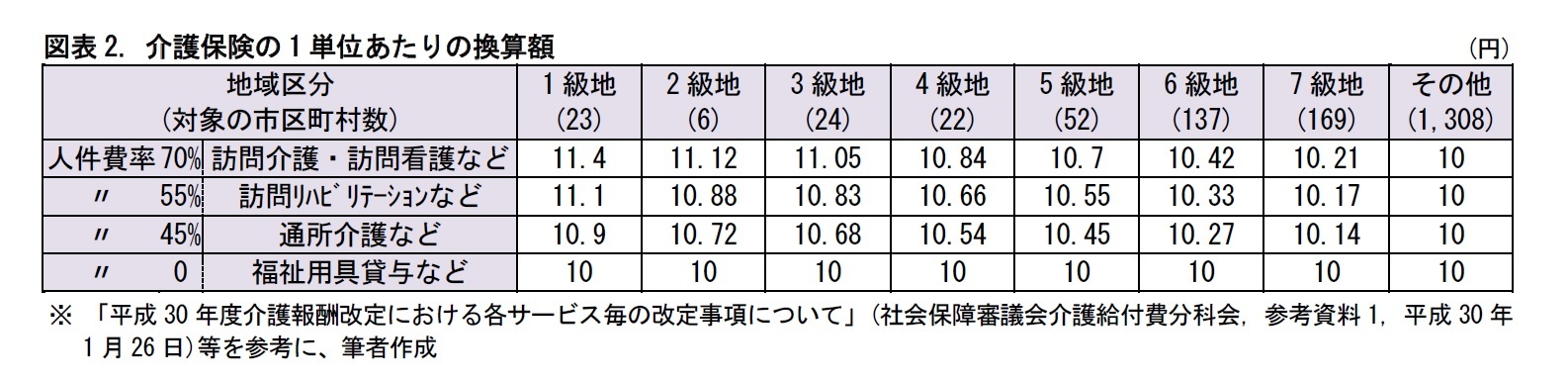

公的医療保険制度では、医療の値段が診療報酬点数として定められている。この点数は、全国一律に1点10円で換算される。一方、公的介護保険制度では、介護の値段が介護報酬のサービス単位として定められている。この単位は、大半の地域で1単位10円で計算される。しかし、人件費の高い都市部は7つの等級に区分され、換算の上乗せがなされる。その際、サービスごとの人件費割合が異なると考えられるため、各サービスを4つの人件費率区分に分類して、その分類に応じて異なる上乗せ水準とされている。その結果、都市部で人件費率の高いサービスは、1単位最大11.4円で計算される。

このため、介護の利用は、金額ではなく利用者数等で比較したほうがわかりやすいこととなる。

3――介護に関する二次医療圏の比較

2 図表4以降は、「地域包括ケア版基礎データ Ver4.0.1」(株式会社ウェルネス,2019.1.23)[Copyright © WELLNESS. Co. Ltd All rights reserved]に掲載の介護サービス情報公表システムのデータ(2018年6月1日時点公表情報)をもとに筆者作成。

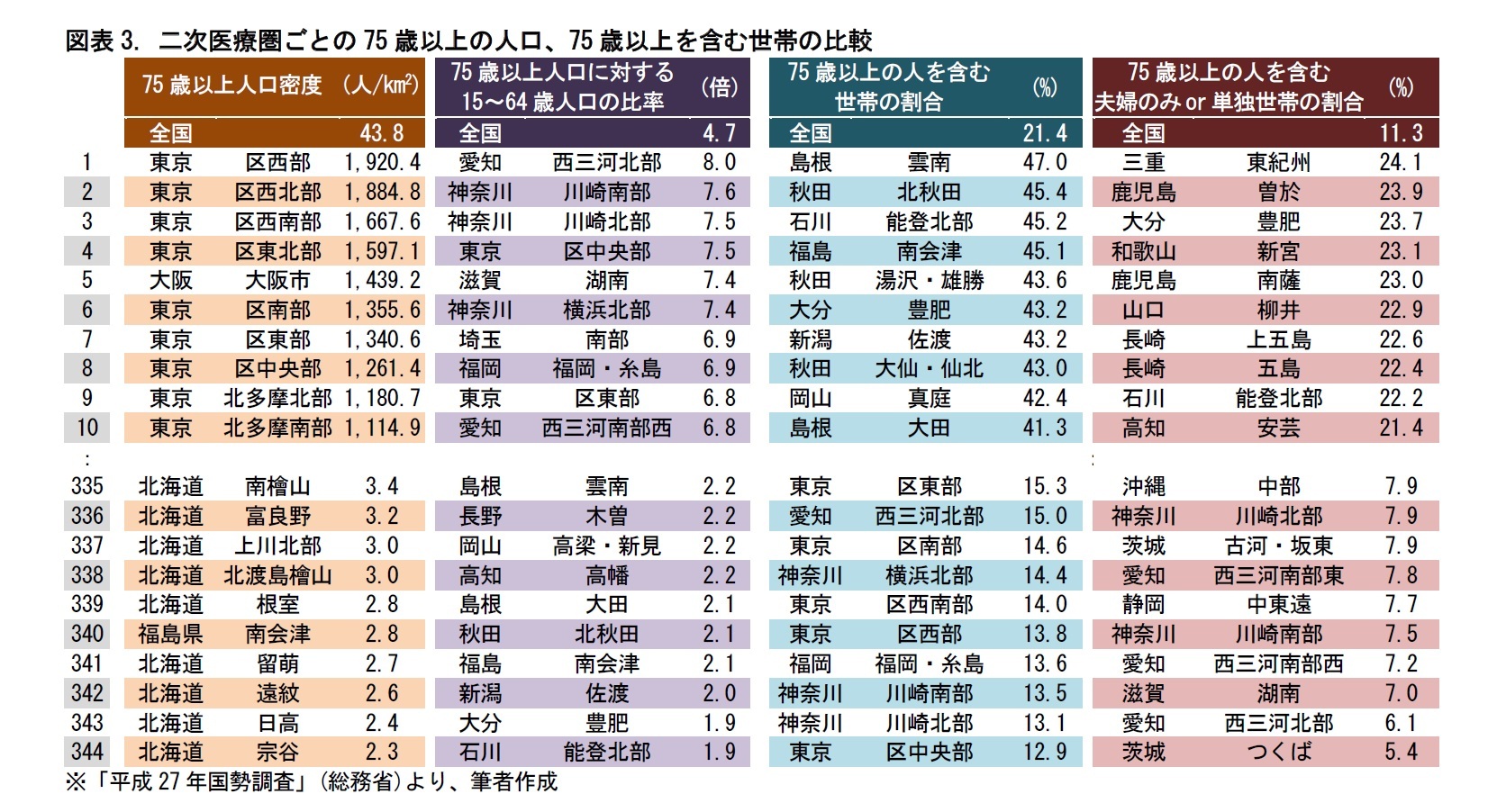

まず、75歳以上の人口や世帯の様子からみていく。

75歳以上人口密度は、東京の区部などが上位を占めている。大都市では高齢者の密度が高いことがわかる。逆に、北海道では密度が低い地域が多い。こうした地域では、訪問介護や通所介護等における高齢者や介護スタッフの交通移動が、円滑なサービス提供のためのカギとなるだろう。

75歳以上人口に対する15~64歳人口の比率は、都市部で高い。反面、農村部は低く、石川・能登北部や大分・豊肥は2倍を下回っている。これらの地域では、現役世代人口の維持が重要とみられる。

75歳以上の人を含む世帯の割合は、農村部で高く、都市部で低い。上位は、島根・雲南をはじめ、日本海側諸県の地域が散見される。しかし、75歳以上の人を含む夫婦のみ又は単独世帯の割合でみると、三重・東紀州や鹿児島・曽於など、太平洋側諸県の地域が上位となっている。一方、このランキングの下位をみると、茨城県、愛知県、滋賀県、神奈川県などで、割合が低い地域がみられる。

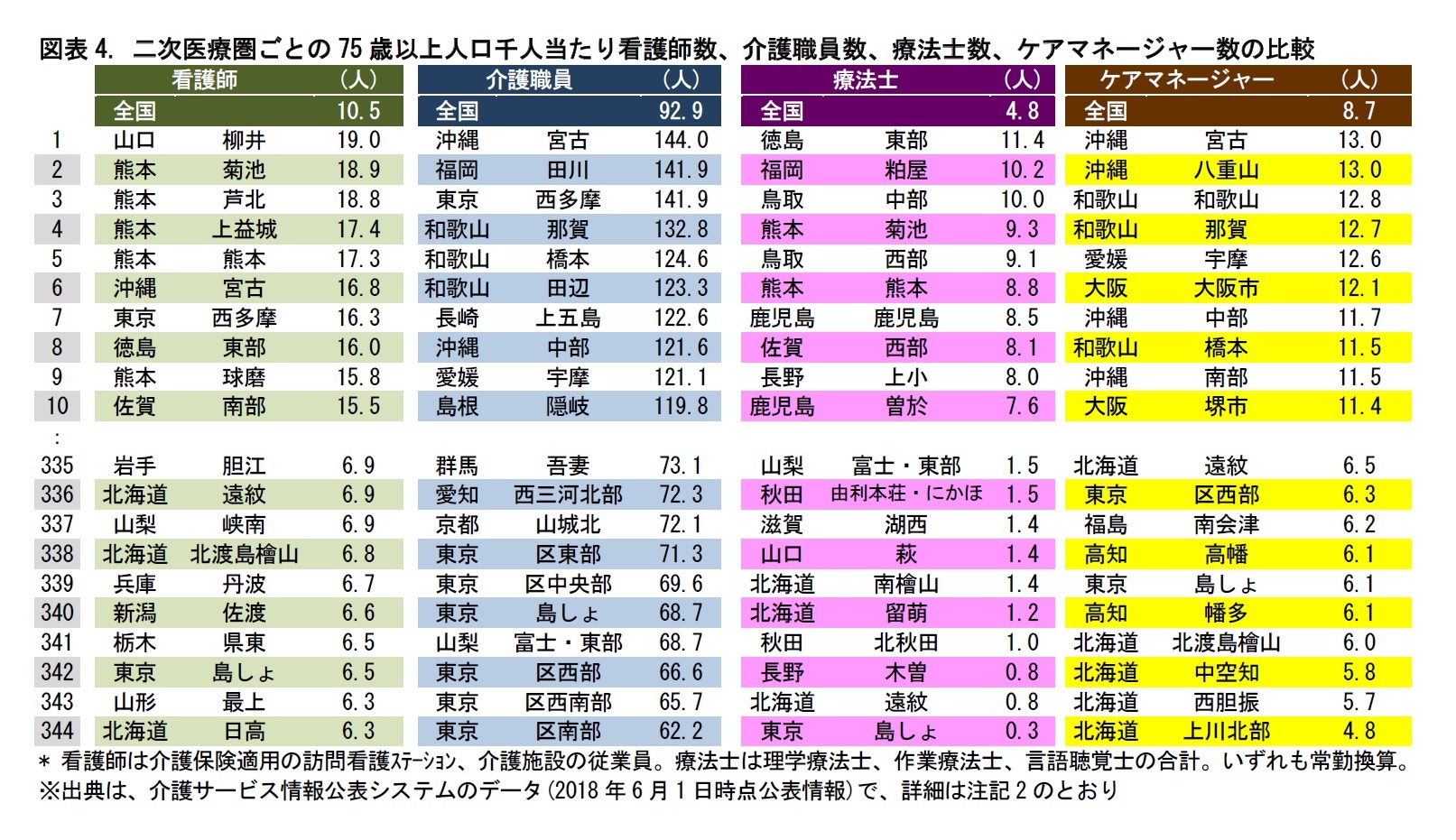

つぎに、介護サービス関係者についてみていく。比較には75歳以上人口千人当たりの数値を用いる。

まず、看護師。最も多いのは山口・柳井で、熊本県の諸地域が上位を占めている。一方、山間部や島しょ部では、看護師が少ない地域がある。続いて、介護職員。沖縄・宮古、福岡・田川、東京・西多摩は体制が充実している。逆に、東京の区部には、介護職員が少ない地域が多くみられる。

療法士は、中国、四国、九州地方の地域が上位に入っている。一方、東京・島しょをはじめ、北海道などでは療法士が少ない地域がある。最後に、ケアプランの立案を担うケアマネージャー。上位には、沖縄県や和歌山県の諸地域がみられる。逆に、下位は、北海道の地域が占めている。

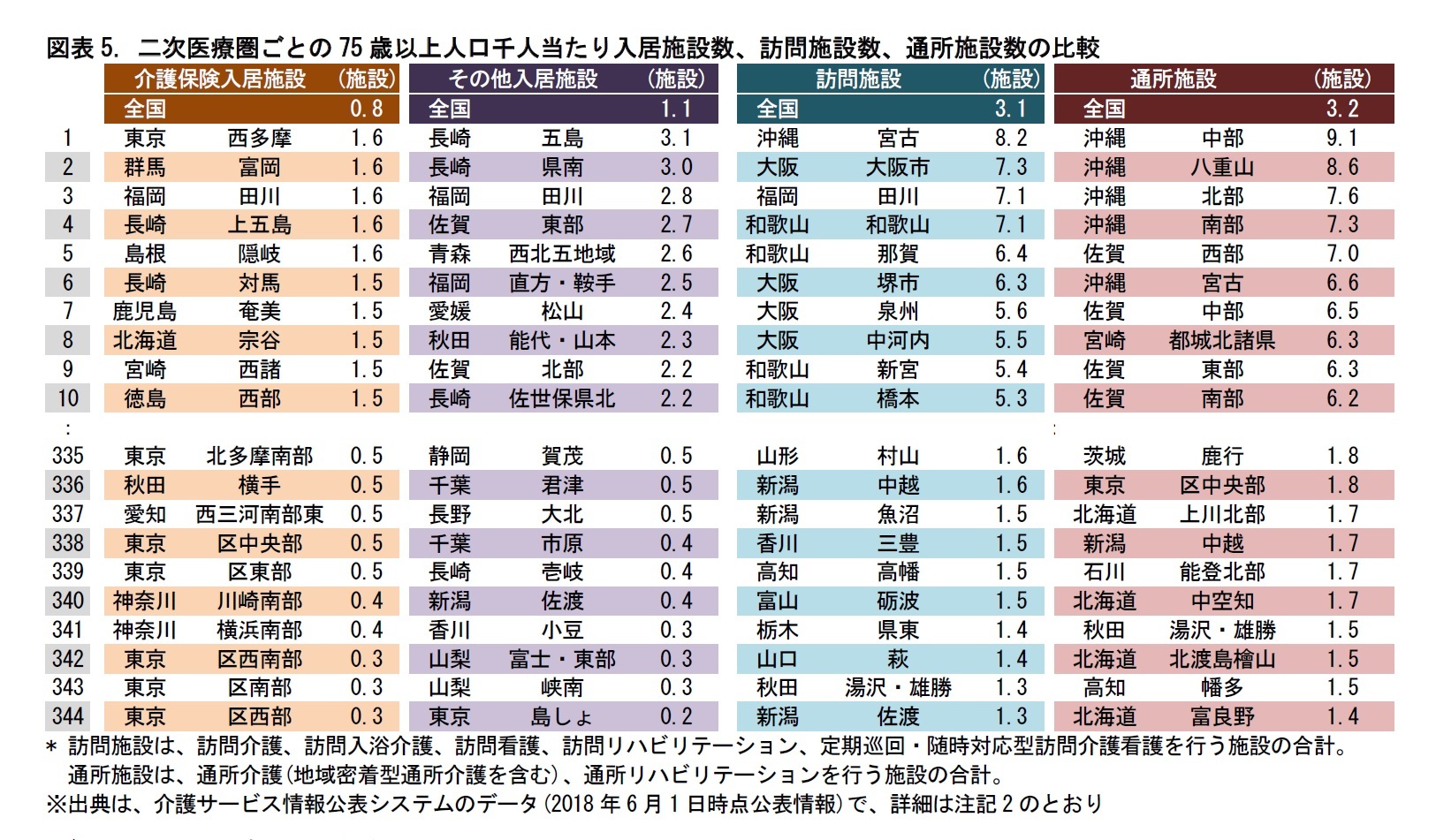

続いて、介護施設の様子をみていく。

入居施設数は、介護保険入居施設(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム、特養)、介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設(療養病床)3)、その他入居施設4とも、長崎県や福岡県など、九州地方の地域が上位に目立っている。一方、東京の区部には、介護保険入居施設が少ない地域が散見される。また、島しょ部や山間部には、その他入居施設が少ない地域がうかがえる。

つぎに、訪問施設と通所施設。訪問施設は、沖縄・宮古を筆頭に、大阪府、福岡県、和歌山県の諸地域が上位に入っている。通所施設は、沖縄県の地域が上位を占めており、佐賀県の地域が続いている。逆に、訪問施設や通所施設が少ない地域は、北海道、東北地方、中部地方の農村部等にみられる。

3 2017年に成立した改正介護保険法により、2024年3月までの移行期間に介護医療院に移行されることとなっている。

4 その他入居施設は、グループホームと、介護付有料老人ホーム、経費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅の特定施設(厚生労働省が定める入居定員が30名以上の介護施設)の合計。

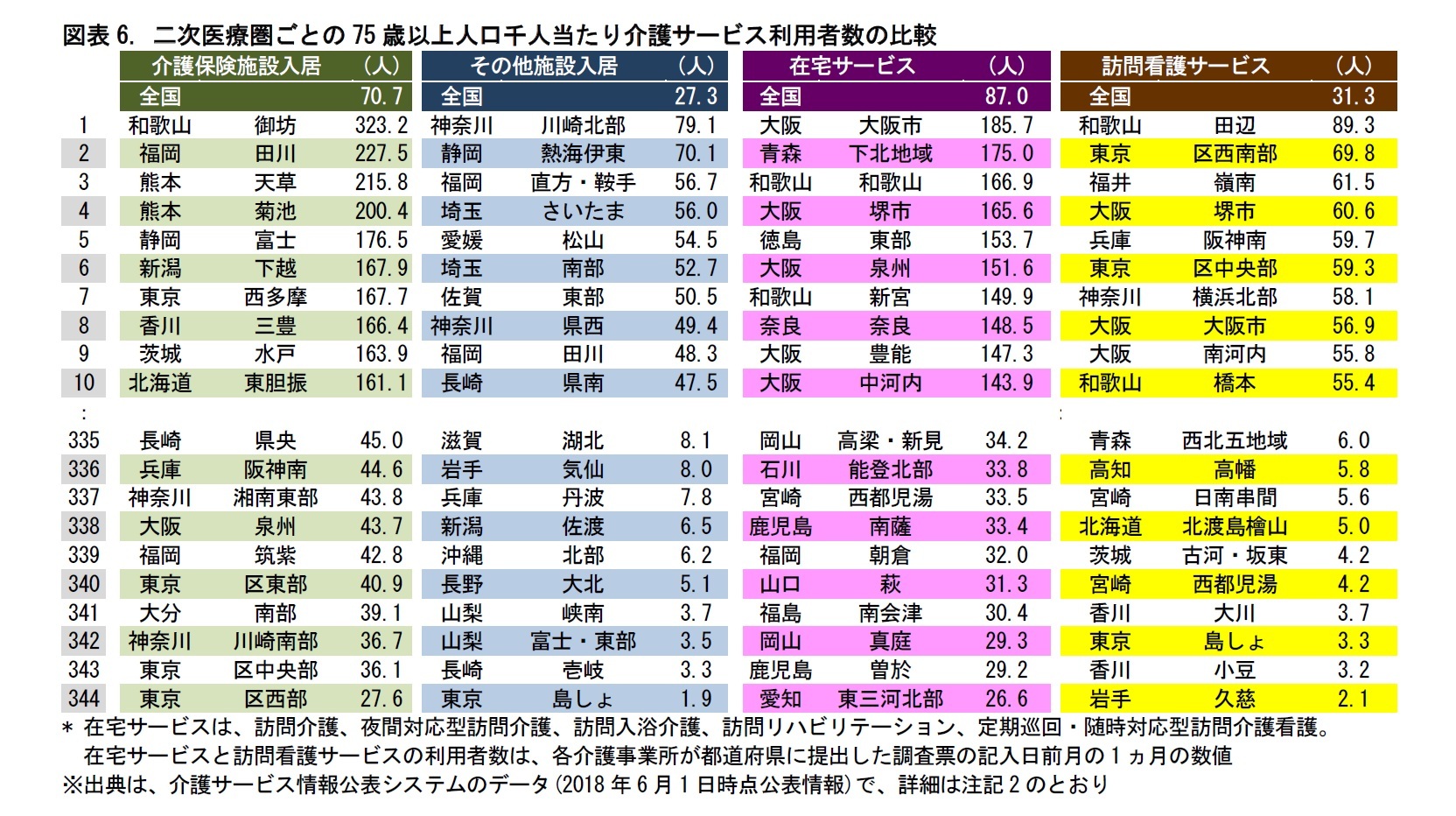

最後に、介護サービスの利用状況を比較してみよう。

まず、介護保険施設への入居は、和歌山県、福岡県、熊本県などで多い地域がみられる。反対に、首都圏には、入居が少ない地域がある。その他施設への入居では、都市部の近郊などで多い地域がある。一方、東京・島しょなどの島しょ部や山間部では、入居が少ない地域がみられる5。

訪問介護などの在宅サービスでは、大阪・大阪市を筆頭として、大阪府や和歌山県の複数の地域が利用者数の多い上位にランクインしている。逆に、在宅サービスの利用が少ない地域は、愛知県や九州地方、中国地方などに散在している。訪問看護は、関西や首都圏の諸地域で利用者数が多い地域がみられる。一方、農村部、島しょ部などでは、利用者数が少ない地域がみられる。

5 第4節の「介護保険施設」「その他施設」は、それぞれ、第3節の「介護保険入居施設」「その他入居施設」と同じ。

4――おわりに

ひとくちに介護といっても、各地域の高齢者の人口や世帯の状況は異なっており、介護サービスのニーズも多様であることがうかがわれる。また、介護施設や介護事業所のサービス提供の体制をみると、スタッフ面、施設面で各地域の特色がみられる。

前回の稿と同様に、本稿末に各医療圏の一覧表を付した。自分や、身内の高齢者(親や祖父母など)が暮らしている医療圏について、介護の状況の確認等に活用していただければ幸いである。

日本では、今後進行していく高齢化を受けて、各地域で医療や介護の体制を強化していくことが、不可欠と考えられる。その際、地域ごとの実状や特性を踏まえて体制整備を図ることが必要となろう。

引き続き、その動向を注視していくこととしたい。

(2019年06月13日「基礎研レター」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【二次医療圏思考 (介護篇)-自分や親の住む地域の介護体制はどのくらい充実しているか?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

二次医療圏思考 (介護篇)-自分や親の住む地域の介護体制はどのくらい充実しているか?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!