- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢者のQOL(生活の質) >

- 超高齢社会の人の“移動”を支援する機器開発の動き-「東京モーターショー2017」に見るパーソナルモビリティやコンセプトモデル

超高齢社会の人の“移動”を支援する機器開発の動き-「東京モーターショー2017」に見るパーソナルモビリティやコンセプトモデル

基礎研REPORT(冊子版)2月号

青山 正治

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1―出展されたパーソナルモビリティやコンセプトモデル

尚、本稿で扱う人の移動支援機器の活用範囲とは、高齢者などが日常生活を営むために徒歩やシルバーカー、車いすなどを利活用して移動する空間を前提としている。

1|「WHILL Model C」(2017年夏発売)

1|「WHILL Model C」(2017年夏発売)[図表1]はWHILL(ウィル)株式会社の最新モデル「WHILL Model C」というパーソナルモビリティである。開発コンセプトは「暮らしを楽しくする新しい“クルマ”」とする電動車いすで、外出や買い物といった日常生活を快適に過ごすことを目標としている。このため、この機器の特長は、小回りが利き、走破性能が高いことにある。

まず、本体はスリムなデザインで歩道や屋内も走行可能であり、一般的なハンドル型のシニアカーに比べ小回りが効く。また、5cmの段差を乗り越え、若干の砂利道や芝生上も走行できる。さらに、10°程度の坂道の登坂や、傾いた道路横断の際の片流れ(低い側に車輪を取られる現象)も自動制御で容易に直進できる。

この他にも、シート下に20ℓのショッピング用のカゴを積むほか、格納や自動車での運搬のために本体は簡単に3分割できる工夫が凝らされている。

上述の走行機能により活動範囲を拡げられ、さらにユーザー目線の様々な工夫が、利用者の日常生活の利便性を高めよう。勿論、介護保険の福祉用具貸与の対象機器でもある。

2|「Honda チェアモビ Concept 」

2|「Honda チェアモビ Concept 」(コンセプトモデル)

本節及び次節の2機種は、ホンダ(本田技研工業株式会社)が出展した「近未来のモビリティ」の複数コンセプトモデル(開発の方向性や概念を示すモデルで発売は未定)の一部である。“もっと、家族と一緒にいよう。”を基本コンセプトとしている。

[図表2]は「Honda チェアモビConcept」という一人乗りの移動支援機器であり、開発コンセプトは「歩く感覚に近い乗りもの」である。

歩く人と一緒に自然な感覚で移動するため、歩道の走行(時速6km)も可能で、コンパクトな設計で屋内から屋外での活用が想定されている。安定性の面では同社のロボット開発で培われた姿勢制御技術が活かされている。

この機器の特長はシート高が調節でき、やや高め(上図の状態)にすると一緒に歩く人とほぼ同じ目線で周りの視線を気にせずに移動が出来るという。車いすの活用を始めた人は着座位置が低く周囲の人が大きく感じられ、上から見下ろされる視線がとても気になるという。この機器の活用によって、ハイチェアに腰掛けて移動する感覚で、周りの視線を気にせず移動でき、疲れた際はカフェなどでシート高を下げ通常のイスとして活用できるという。

3|「Honda ふれモビ Concept 」

3|「Honda ふれモビ Concept 」(コンセプトモデル)

この「Honda ふれモビ Concept」とは、人と人の“ふれあい”を開発コンセプトにしたモビリティである。

その特長は二人乗りが可能な電動車いすである点にある。サイズ的には一人乗り電動車いすとほぼ同じでありながら、介助者がシート後部に立ち乗りすることが想定されている[図表3]。

今後、加齢の進行に伴い、連れ合いが歩行介助や介助用車いすが必要になると、介助者の心身の負担も大きく、夫婦での外出機会は減ってこよう。

そのような際に最適な電動車いすが、この「Honda ふれモビ Concept」であろう。コンセプトモデルながら今後の実用化へ向けた取組に期待したい。

2―人の“移動”を支援する機器群の登場

1|自立歩行を支援する機器の一例

1|自立歩行を支援する機器の一例「移動支援(屋外型)」の分野では国の開発支援を受けたロボット介護機器の中の歩行支援機器が既に開発、市販されている。その一例としてRT.ワークス株式会社の「ロボットアシストウォーカーRT.1」を示す[図表4]。見た目はシルバーカーであるが、この機器には多彩なパワーアシスト機能やIoTによる様々な安全機能が組込まれており、完成度の高い機器である。

加齢により脚力の衰えた高齢者の歩行を支援する機器であり、坂道などでの転倒リスクを防ぐ様々な機能が搭載され、10kgの荷物を楽に運ぶことが出来る。詳細な機能説明は割愛する。

このような機器を、ユーザーの心身の状態や生活環境に応じて適切に活用すれば、歩行能力の維持や自立支援に寄与できる可能性をも有していよう。

2|歩行・移動手段の提供を既に必要とする

2|歩行・移動手段の提供を既に必要とする超高齢社会の急速な進行

一般的に高齢者の歩行能力の維持・増進には、様々な体操やストレッチ、ウォーキングが最初の対策であろう。さらに加齢が進み状態像が変化することで自身に適した福祉用具として杖や歩行器、歩行車、シルバーカー、各種車いすなどの活用が始まろう。

当然の事ながら、全ての高齢者にとって中長期的な加齢の進行に伴う心身の機能低下は、基本的に不可避である。

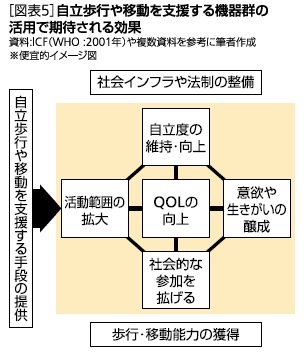

その状態像の変化に応じて最適な福祉用具や介護ロボット等を上手に活用することは、単に低下した移動能力を補うだけでなく、様々な移動手段を得ることで、その移動目的の実現、例えば友人たちとの茶話会への参加や、孫の結婚式への参加といった生きがい獲得の機会をも増やせよう[図表5]。

本稿で紹介した幾つかの移動支援の機器は、超高齢社会における多様な移動支援の手段をユーザーに提供できよう。それらの社会での活用は、利用者の活動を維持・拡大しQOLを向上させる大きな可能性を有していよう。

そして、その可能性を引き出す上で、街中の各種インフラの整備と同時に、それら機器の活用を可能とする法制の整備も重要である。

今後、超長期にわたって生じる超高齢社会の様々な課題について、その改善や解決を目指す機器群の開発動向とその活用に今以上に注目が必要である。

(2018年02月07日「基礎研マンスリー」)

このレポートの関連カテゴリ

青山 正治

青山 正治のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2020/05/21 | 赤ちゃんの明るい笑い声の力-本物でもヒーリング・ロボでもパワーは同じ- | 青山 正治 | 研究員の眼 |

| 2020/05/18 | サービスロボットやICTの新たな利活用分野-防疫対策でのICTやロボット技術活用の可能性- | 青山 正治 | 研究員の眼 |

| 2019/09/11 | 介護ロボットの導入・活用への着実な取組-東京都の「次世代介護機器の活用支援事業」への取組 | 青山 正治 | 研究員の眼 |

| 2019/07/11 | 新しい放送メディアの開発と超高齢社会での活用-4K・8Kの普及やパブリックビューイングの展開を期待 | 青山 正治 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年11月20日

持続可能なESGを求めて-目標と手段とを取り違えないこと -

2025年11月20日

「ラブブ」とは何だったのか-SNS発の流行から考える“リキッド消費” -

2025年11月19日

1ドル155円を突破、ぶり返す円安の行方~マーケット・カルテ12月号 -

2025年11月19日

年金額改定の本来の意義は実質的な価値の維持-年金額改定の意義と2026年度以降の見通し(1) -

2025年11月19日

日本プロ野球の監督とMLBのマネージャー~訳語が仕事を変えたかもしれない~

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【超高齢社会の人の“移動”を支援する機器開発の動き-「東京モーターショー2017」に見るパーソナルモビリティやコンセプトモデル】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

超高齢社会の人の“移動”を支援する機器開発の動き-「東京モーターショー2017」に見るパーソナルモビリティやコンセプトモデルのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!