- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 麻酔医療の現状-これからの麻酔医療は、誰に担ってもらうか?

麻酔医療の現状-これからの麻酔医療は、誰に担ってもらうか?

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2――手術麻酔の態勢

1|手術麻酔は、究極のチーム医療

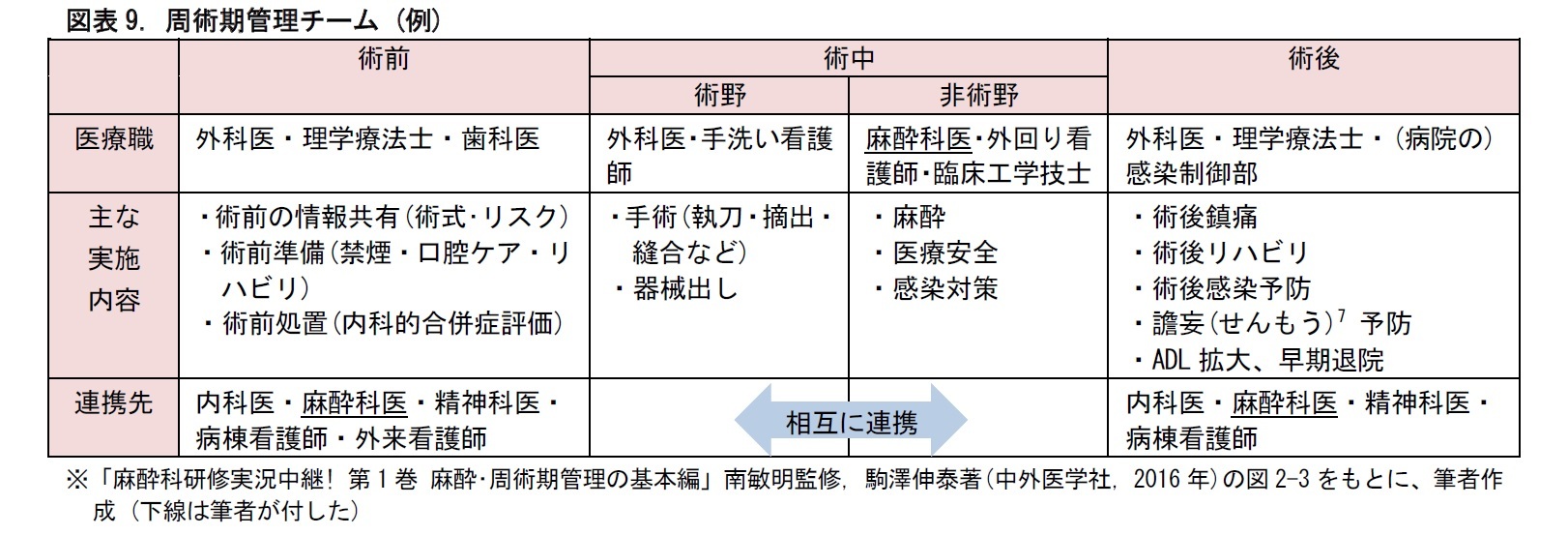

現代の医療は、1人の患者に複数の医療専門職が連携して、治療やケアに当たる、チーム医療で行われることが一般的である。その中でも、手術は、外科・内科・麻酔科等の医師、歯科医師のみならず、理学療法士・臨床工学技士・手洗い看護師、外回り看護師などから成るチームによる、チーム医療として行われる。手術麻酔は、手術の前提を成すもので、究極のチーム医療とされている。そこでは、安全管理を徹底することが求められる。

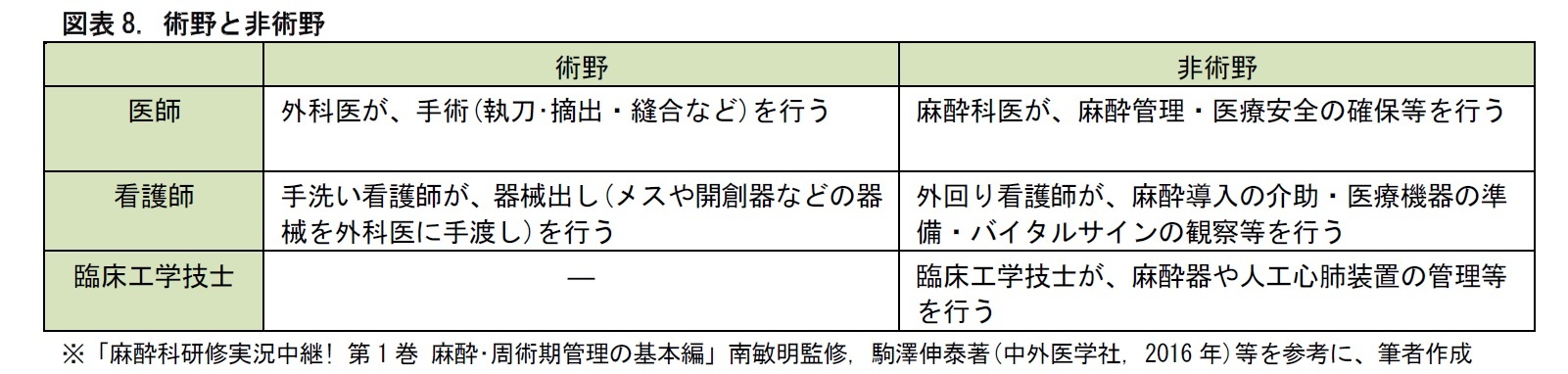

手術室は、術野と非術野に分かれる。術野とは、手術を行う、目で見える部分を言う。術野では、執刀・摘出などの手術を外科医が行い、これを、手洗い看護師が器械出しによってサポートする。これに対して、非術野では、麻酔科医による麻酔管理を中心として、外回り看護師や、臨床工学技士が、患者の状態の安定を図るべく、麻酔導入の介助や、麻酔器の管理などを行う。

7 錯覚や幻覚が多く、軽度の意識障害を伴う状態。アルコールやモルヒネの中毒、脳の疾患、高熱状態、全身衰弱、老齢などに見られる。(「広辞苑 第六版」(岩波書店)より)

(参考) 周術期管理チーム認定制度

医師のみならず、近年、周術期の医療スタッフ育成の強化が図られている。2014年には、看護師について、周術期管理チーム認定看護師制度が開始された。背景には、より安全な麻酔管理のために、麻酔科医の診療内容を十分に理解できる医療スタッフ、つまり専属看護師の存在が不可欠であるとの考え方がある。2016年には薬剤師、2017年には臨床工学技士についても、同様の認定制度が開始されている。これらを通じて、麻酔科診療の質の向上を図ることとされている8。

8 「周術期管理チーム認定制度 設立背景」(日本麻酔科学会ホームページ)をもとに、筆者がまとめた。なお、同学会は、周術期管理チーム認定看護師は、一部の医行為を特別の教育を受けた看護師に委ねようとする「特定看護師」の機能とは全く相容れないことは明白である、としている。

3――全身麻酔と局所麻酔

9 脊椎動物で、神経の分岐・吻合によって形成される網目状の構造。神経集網。神経網。(「広辞苑 第六版」(岩波書店)より)

10 医学で、生体の内部環境の恒常性を乱す可能性がある刺激全般をいう。投薬・注射・手術などの医療行為や、外傷・骨折・感染症などが含まれる。

11 用いられる麻酔の種類は、手術内容や患者によって異なる。患者によって異なるケースとして、例えば、成人の一般的な虫歯などの歯科治療では、局所浸潤麻酔や表面麻酔が行われるが、幼児や障がいのある患者の場合、じっとしていられない恐れがあるため、全身麻酔が行われることがある。

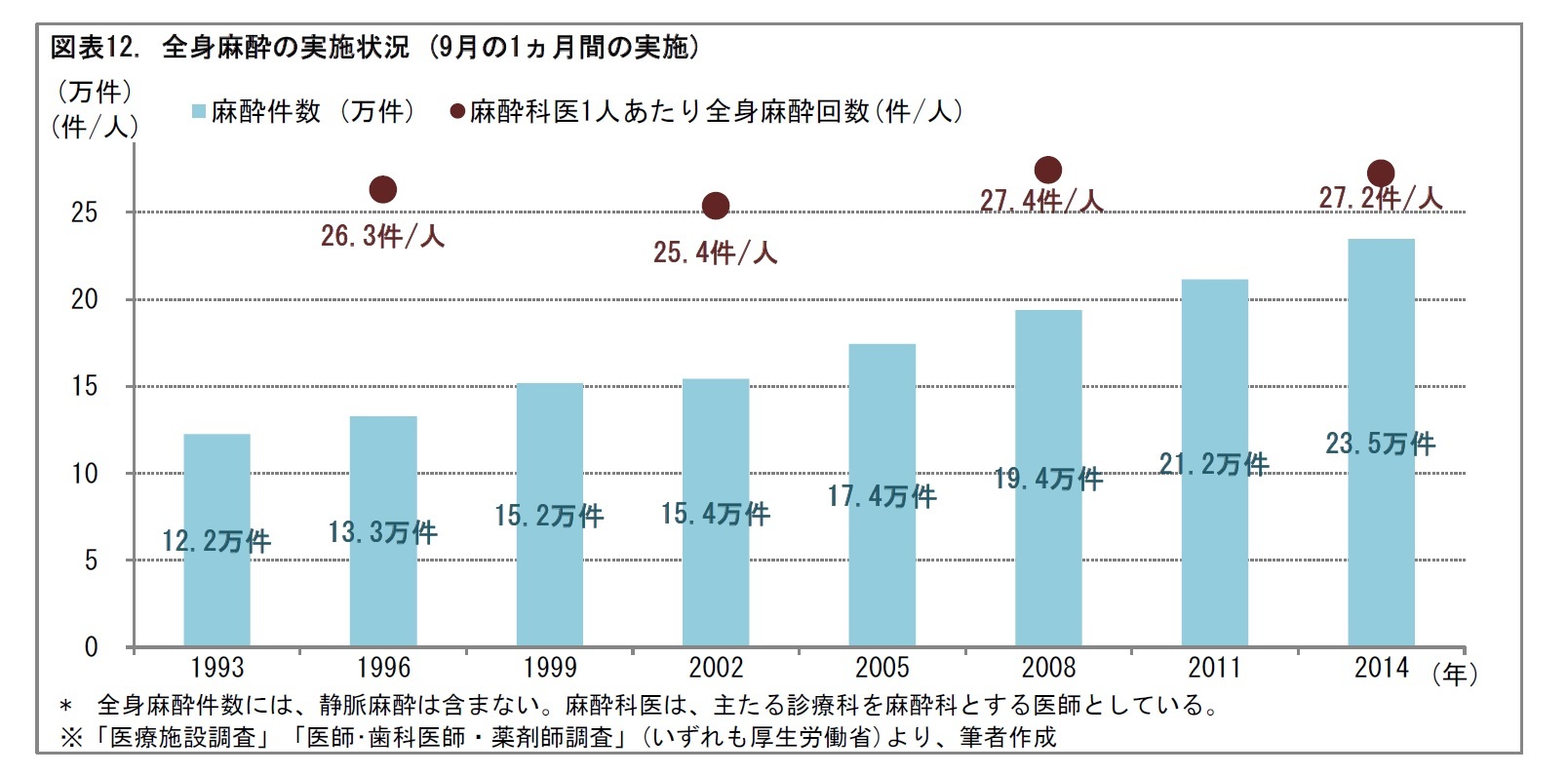

2|全身麻酔は増加している

全身麻酔では、「鎮痛」(知覚消失)、「鎮静」(意識消失)、「筋弛緩」(体動抑制)の3要素を満たすことが求められる。そして、これに、手術侵襲による自律神経系の有害反射12の防止を意味する、「有害な自律神経反射の抑制」を加えたものが、全身麻酔の4条件とされる。

全身麻酔は、手術や検査を安全に行うために、患者の意識と知覚を消失させ、呼吸と循環を犠牲にする。即ち、全身麻酔中は、気道確保の上で、人工呼吸により呼吸を維持し、昇圧薬、輸液剤により、血圧をコントロールすることが不可欠となる。

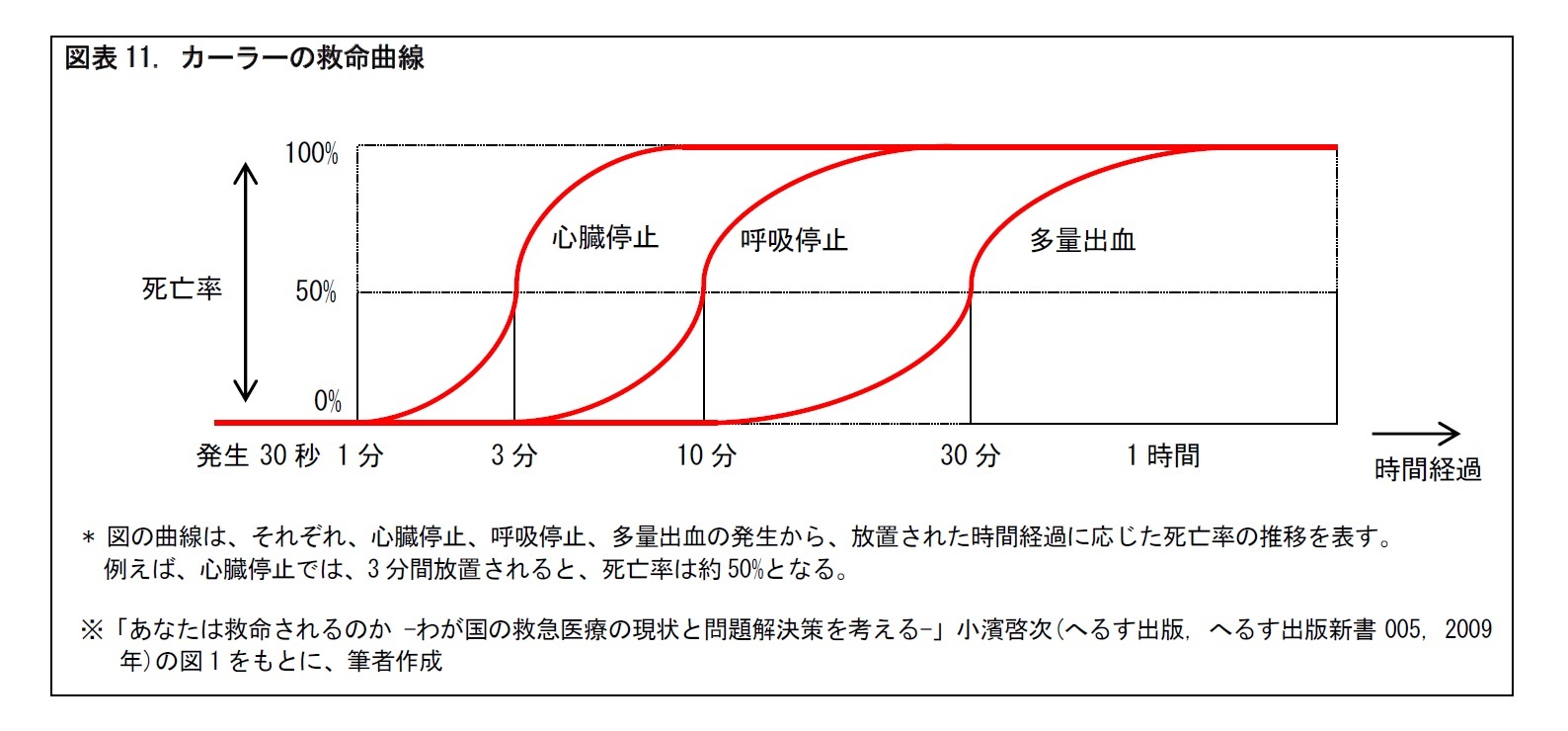

全身麻酔は、患者の気道確保、人工呼吸、循環管理を要する点で、救急医療における救急蘇生と通じる部分がある。一般に、救急医療においては、時間の経過により、傷病者の病状が急激に変化し、救命や後遺障害の有無に影響を及ぼす可能性があることを踏まえておく必要がある。重篤な傷病における時間経過と、死亡率の関係を表す、「カーラーの救命曲線」が、よく知られている。それによると、心臓が停止してから3分間、呼吸が止まってから10分間、多量出血が続いて30分間放置されると、それぞれ、死亡率は50%に達する、とされる。

全身麻酔においても、麻酔中の患者の状態について、常時、モニタリングが必要となる。そして、患者の急変時には、適切な対応が求められる。

12 有害反射には、様々なものがある。例えば、目の手術の際、眼球を圧迫すると、徐脈(脈拍数が低下すること)、不整脈(脈拍のリズムが乱れて不規則になること)、心停止をきたすことがある。これは、眼球心臓反射と呼ばれる。

13 実際には、麻酔科医の不足のため、外科医が全身麻酔を行っているケースが、含まれていることが考えられる。

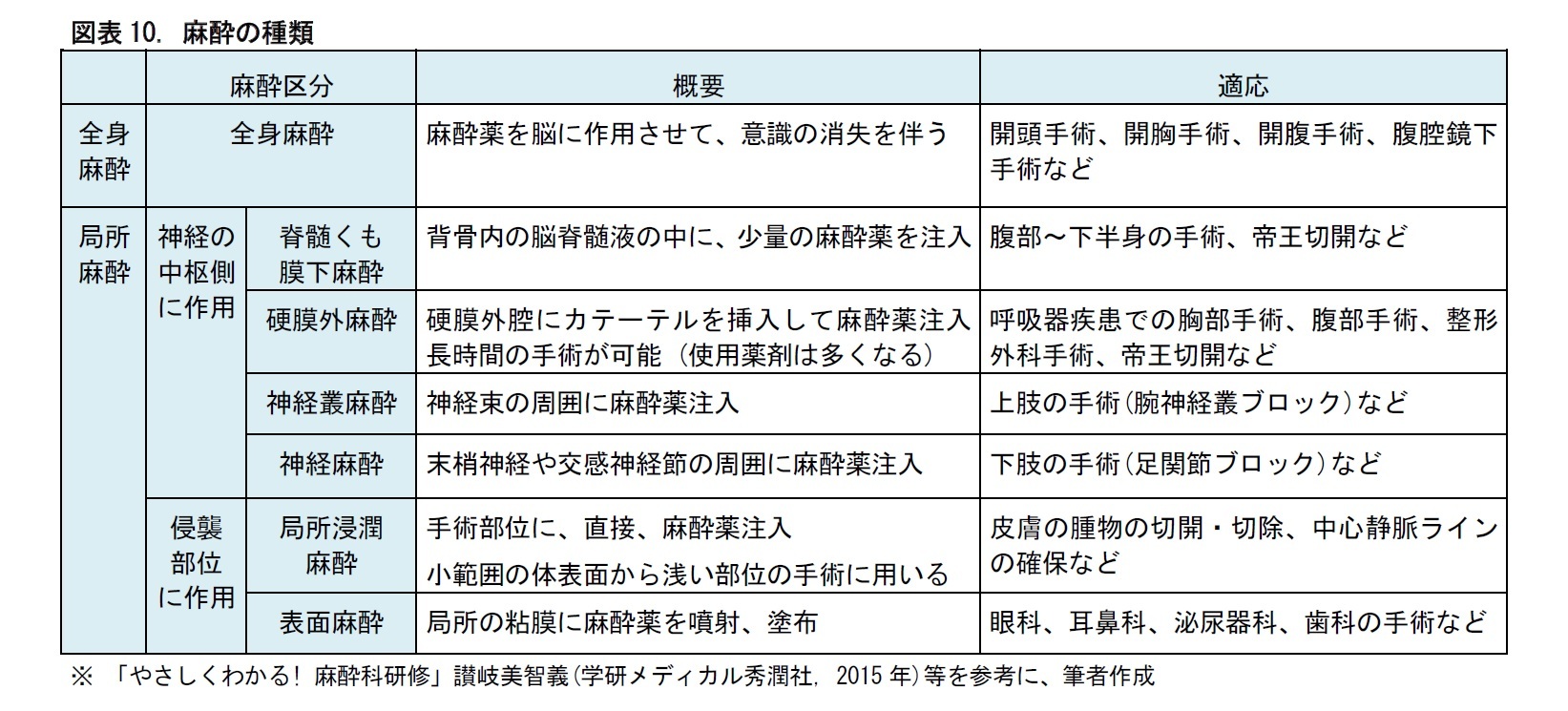

3|局所麻酔は、多くの用途で行われている

局所麻酔は、下半身、上肢・下肢の手術や、眼、耳、鼻などの感覚器の手術、歯科の手術など、幅広く行われている。また、手術だけではなく、ペインクリニックなどでは、薬剤の量を減らして注入する、神経ブロックなどの、鎮痛のための治療法が行われている。(局所麻酔のうち、脊髄くも膜下麻酔と、硬膜外麻酔については、第5章で概観する。)

(2017年11月16日「基礎研レポート」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年11月14日

マレーシアGDP(2025年7-9月期)~内需は底堅く、外需は純輸出が改善 -

2025年11月14日

保険と年金基金における各種リスクと今後の状況(欧州 2025.10)-EIOPAが公表している報告書(2025年10月)の紹介 -

2025年11月14日

中国の不動産関連統計(25年10月)~販売が一段と悪化 -

2025年11月14日

英国GDP(2025年7-9月期)-前期比0.1%で2四半期連続の成長減速 -

2025年11月14日

家計消費の動向(二人以上世帯:~2025年9月)-「メリハリ消費」継続の中、前向きな変化の兆しも

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【麻酔医療の現状-これからの麻酔医療は、誰に担ってもらうか?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

麻酔医療の現状-これからの麻酔医療は、誰に担ってもらうか?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!