- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 女性医療の現状(後編)-骨粗鬆症のリスクを減らすには、どうしたらよいか?

女性医療の現状(後編)-骨粗鬆症のリスクを減らすには、どうしたらよいか?

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

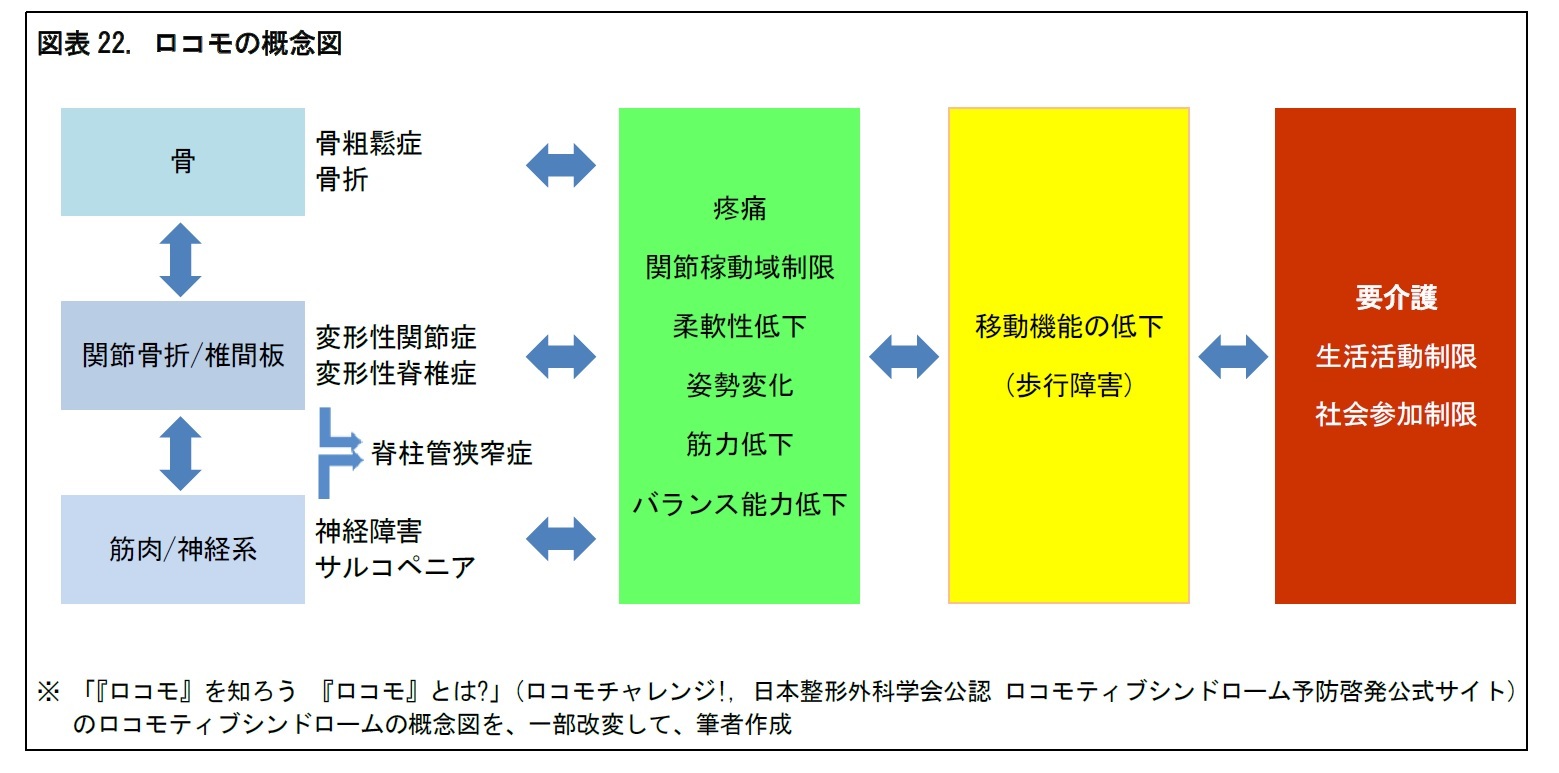

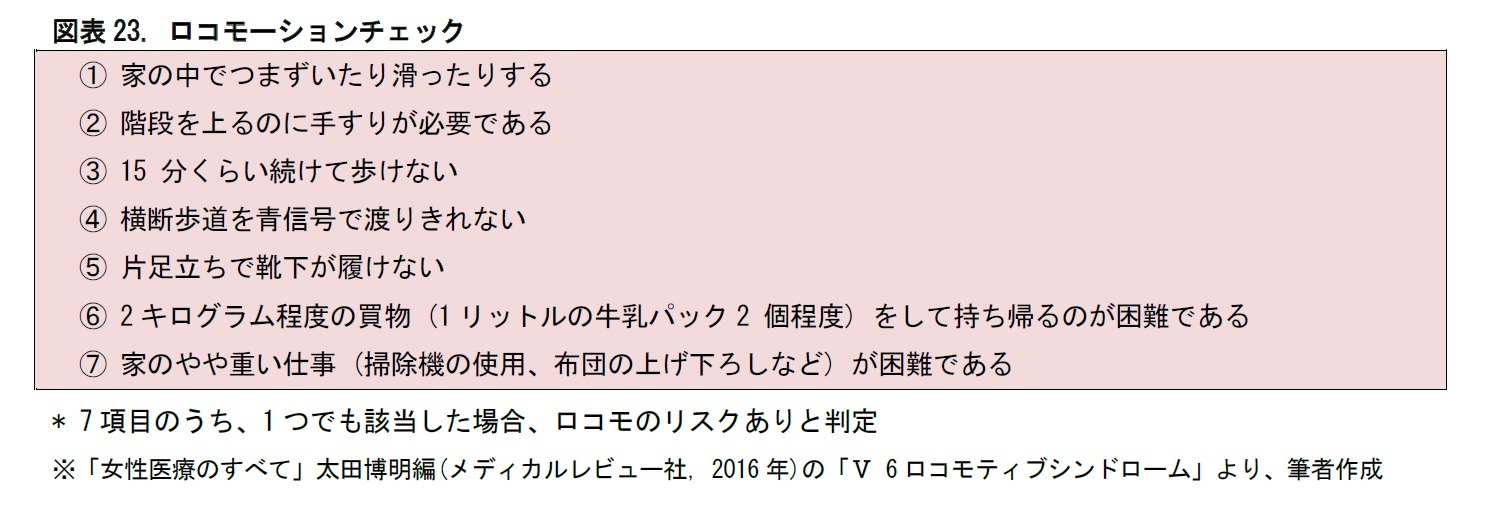

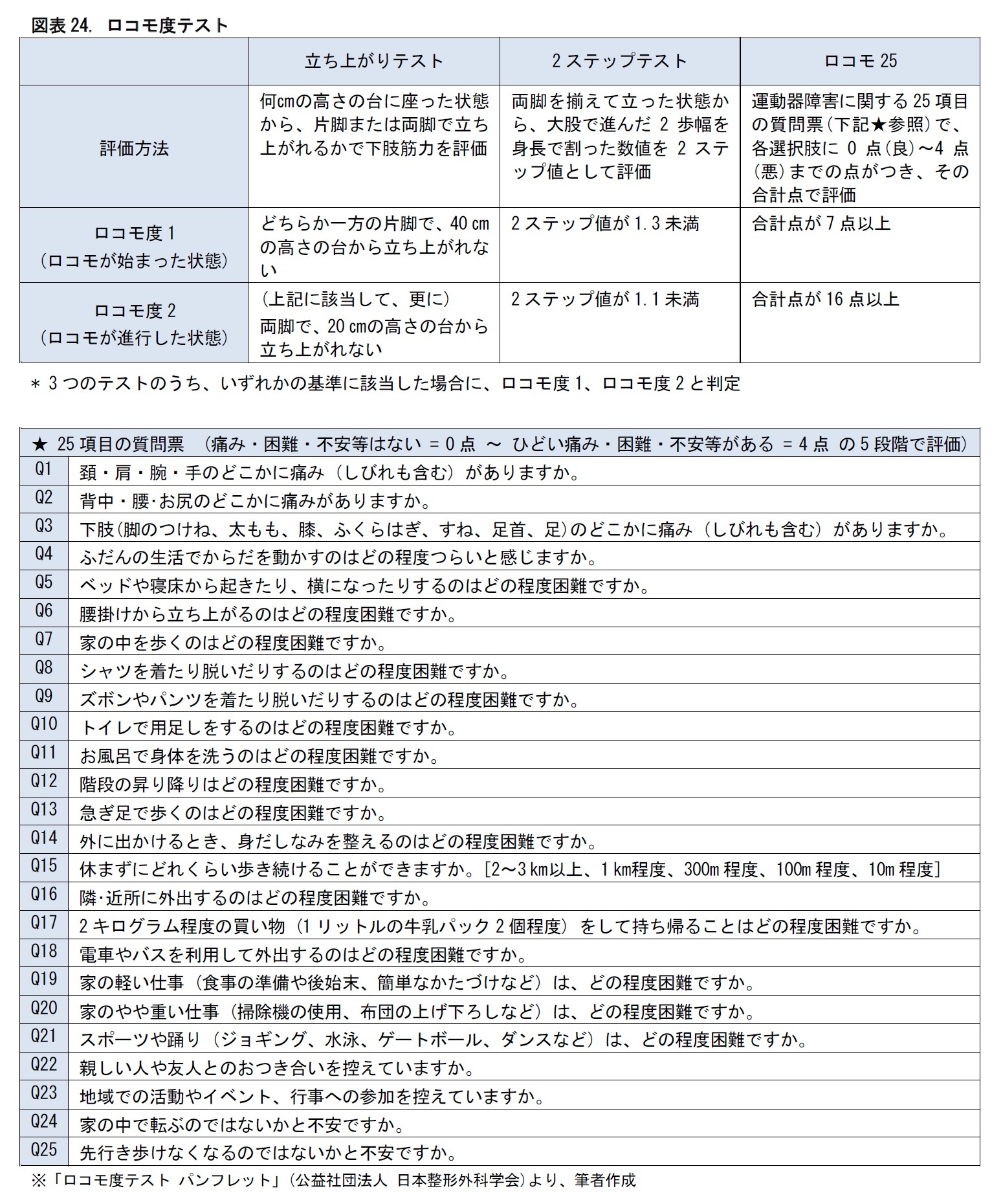

ロコモとは、ロコモティブシンドローム(locomotive syndrome)の略で、「運動器の障害のために移動機能の低下をきたした状態」と定義されている50。運動器の障害には、運動器疾患と運動機能の低下がある。また、移動機能として、具体的には、起立・着座・歩行・階段昇降がある。

加齢により、筋力、体のバランス、柔軟性といった運動機能が低下し、骨粗鬆症などの病気が進むことで、移動機能が低下することがある。特に、女性は、骨量や筋肉量が男性よりも少なく、閉経後には骨量が更に減少する。このため、ロコモの状態になりやすいとされる。

ロコモは、進行すると、生活活動や社会参加に制限が生じ、要介護の状態につながりやすいとされている。そのため、ロコモの予防を通じて、高齢者のQOLを維持し、介護予防を図ることが必要とされている。

50 「『ロコモ』を知ろう 『ロコモ』とは?」(ロコモチャレンジ!, 日本整形外科学会公認 ロコモティブシンドローム予防啓発公式サイト)より。(アドレス https://locomo-joa.jp/locomo/01.html)

51 カーフレイズは、かかとを上げての爪先立ち。フロントランジは、片脚を前に踏み出して腰を深く下げる動作を指す。(詳しくは、「ロコチェックに加え、より広い年齢層でロコモの危険度を評価する『ロコモ度テスト』を発表」(公益社団法人 日本整形外科学会, 平成25年5月27日)を参照いただきたい。)

7|老年期にはサルコペニアの予防が必要となる

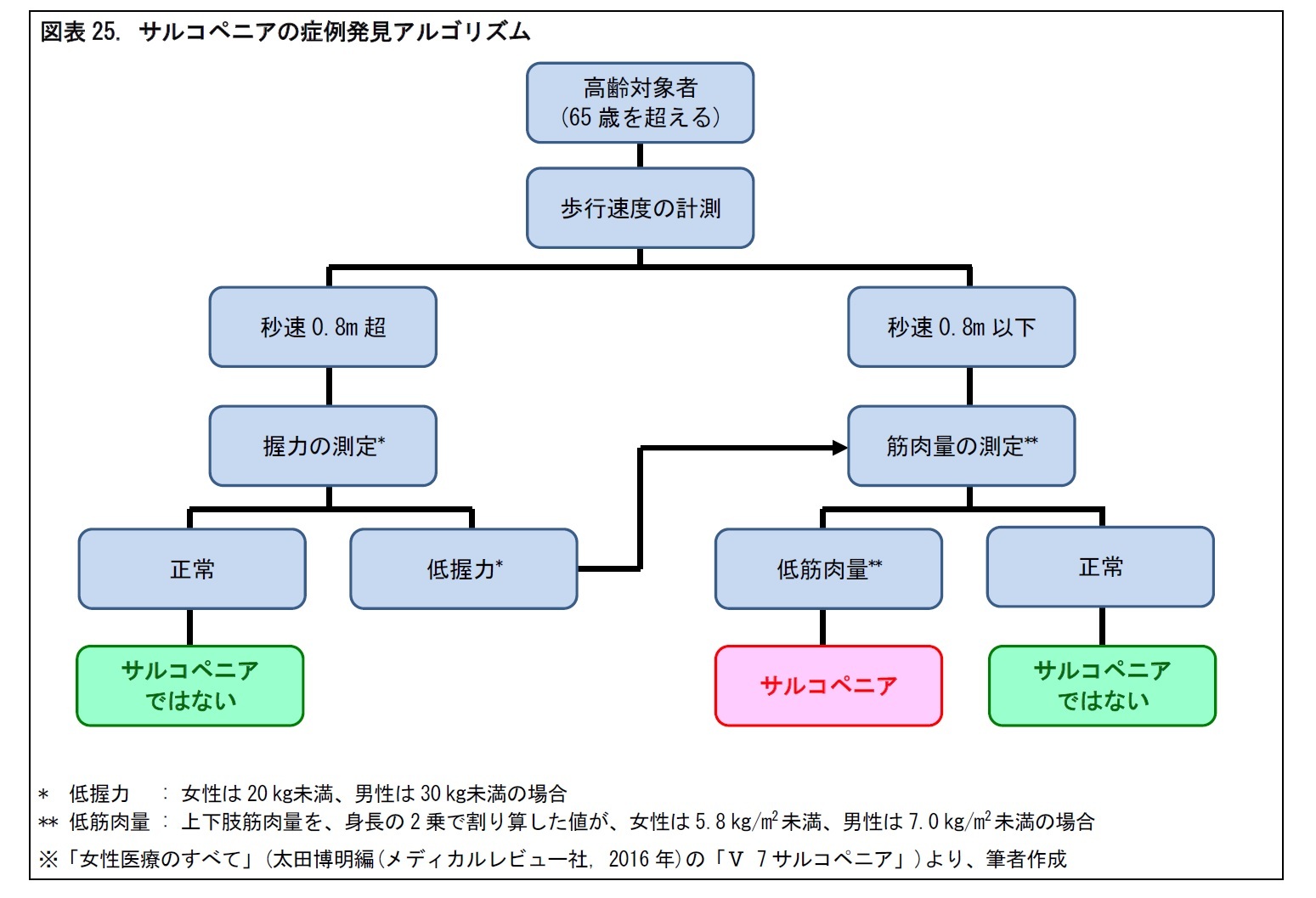

高齢期に筋肉量が減少すると、握力や下肢筋力などが低下する。その結果、運動が減り、日常生活動作能力(Activities of Daily Living, ADL)が低下したり、行動範囲が狭まったりする。筋肉の脆弱化に起因するこのような状態は、サルコペニア52と呼ばれる。この状態からは、要介護・要支援の状態に移行しやすくなるとされる。このため、サルコペニアの予防が必要となる。

2010年に、ヨーロッパで、サルコペニアの症例発見のためのアルゴリズムが公表された。そこでは、歩行速度・握力・筋肉量をもとに、判定が行われることとされている。

52 ギリシャ語で、筋肉 を意味する‘sarco’(サルコ)と、喪失を意味する‘penia’(ぺニア)を合わせた言葉。

8|老年期にはフレイルになりやすい

高齢期には、身体機能が低下し、健康障害のリスクを有する状態となりやすい。このような状態は、フレイル(Frailty)と呼ばれる。これは、2014年に日本老年医学会によって提唱されたもので、「高齢期に生理的予備能が低下することでストレスに対する脆弱性が亢進し、生活機能障害、要介護状態、死亡などの転帰に陥りやすい状態」と定義されている53。

フレイルは、生理的な加齢変化と機能障害、要介護状態の間にある状態として理解されている。低栄養、サルコペニア、基礎代謝の低下など、様々な要素からなる。このため、これまでに様々な尺度や評価方法が提唱されてきた。フレイルの診断基準としては、アメリカの老年学(ジェロントロジー)学会で公表された、体重減少、易疲労、筋力低下、歩行スピード低下、身体活動性低下の5つの項目のうち、3つ以上を満たすこと、という基準が有名である54。女性の場合、サルコペニアや、骨粗鬆症を原因とする転倒・骨折により、フレイルになりやすいと考えられる。

フレイルに対する運動療法としては、骨粗鬆症と同様に、骨密度改善や転倒予防を目的とした運動が挙げられる。具体的には、片脚立ち、かかと上げなどのバランス運動や、関節の柔軟性改善のためのストレッチ体操、下肢筋力改善のためのウォーキングなどとなる。

53 「フレイルに関する日本老年医学会からのステートメント」一般社団法人 日本老年医学会(2014年5月)より。

54 “Frailty in Older Adults: Evidence for a Phenotype”Fried LP et al. (Journal of Gerontology: Medical Sciences 2001, Vol. 56A, No. 3, M146–M156)にて、公表されている。

(2017年08月03日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年11月14日

マレーシアGDP(2025年7-9月期)~内需は底堅く、外需は純輸出が改善 -

2025年11月14日

保険と年金基金における各種リスクと今後の状況(欧州 2025.10)-EIOPAが公表している報告書(2025年10月)の紹介 -

2025年11月14日

中国の不動産関連統計(25年10月)~販売が一段と悪化 -

2025年11月14日

英国GDP(2025年7-9月期)-前期比0.1%で2四半期連続の成長減速 -

2025年11月14日

家計消費の動向(二人以上世帯:~2025年9月)-「メリハリ消費」継続の中、前向きな変化の兆しも

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【女性医療の現状(後編)-骨粗鬆症のリスクを減らすには、どうしたらよいか?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

女性医療の現状(後編)-骨粗鬆症のリスクを減らすには、どうしたらよいか?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!