- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 退職後、何年生きるのか?-「中期経済見通し」から見えるもの(その3)

退職後、何年生きるのか?-「中期経済見通し」から見えるもの(その3)

経済研究部 経済調査部長 斎藤 太郎

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

就業者の平均退職年齢と退職時点の平均余命

当研究所が2016年10月に発表した「中期経済見通し」では、10年後(2026年)には60歳代の男性の労働力率が現在よりも10ポイント程度上昇するなど、高齢者を中心に男女ともに労働力率が大きく上昇することを想定した。

この場合、65歳で5割以上、70歳で3割以上の人が働くことになる。こうした想定は非現実的との見方があるかもしれないが、かつて日本の労働者は今よりも長く働いていた。定年がなく健康状態に問題がなければ年齢と関係なく働き続けることができる農業、自営業者の割合が高かったためだ。

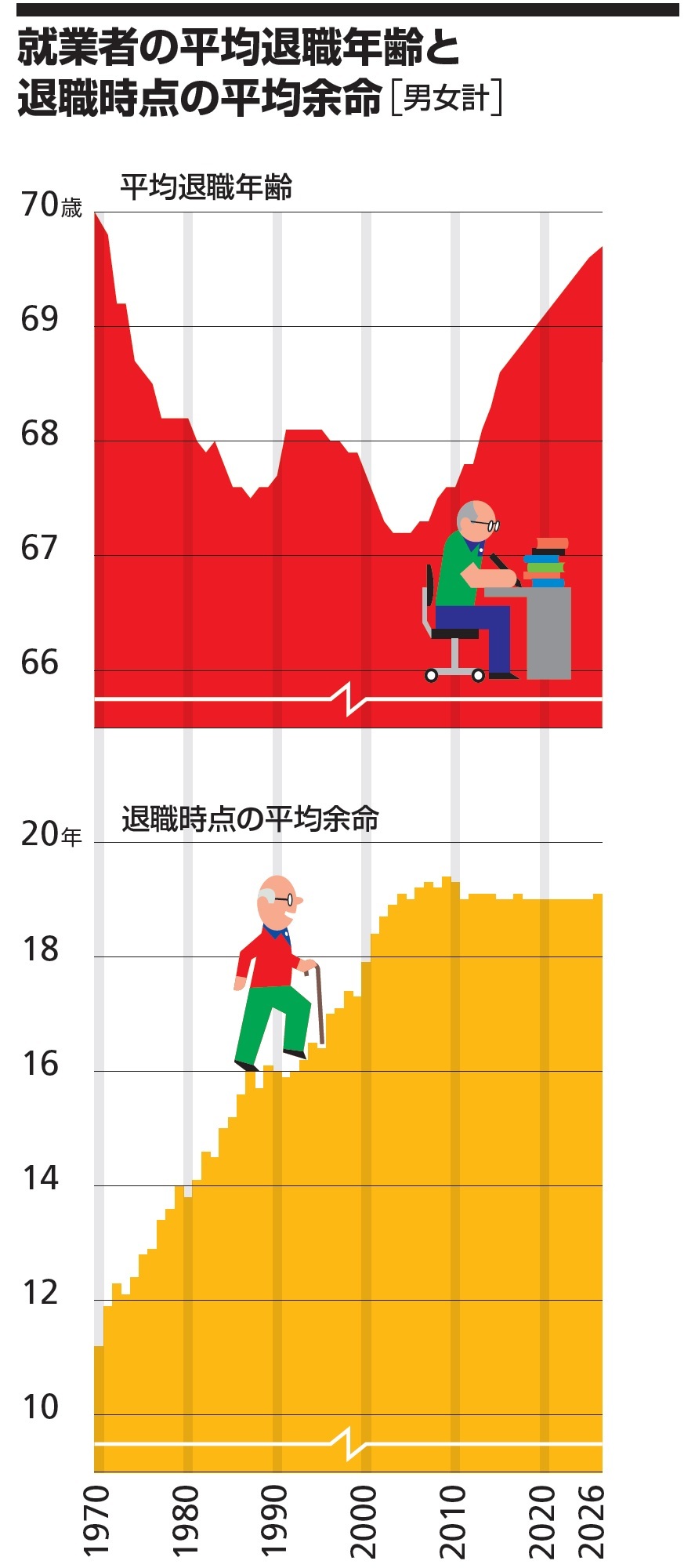

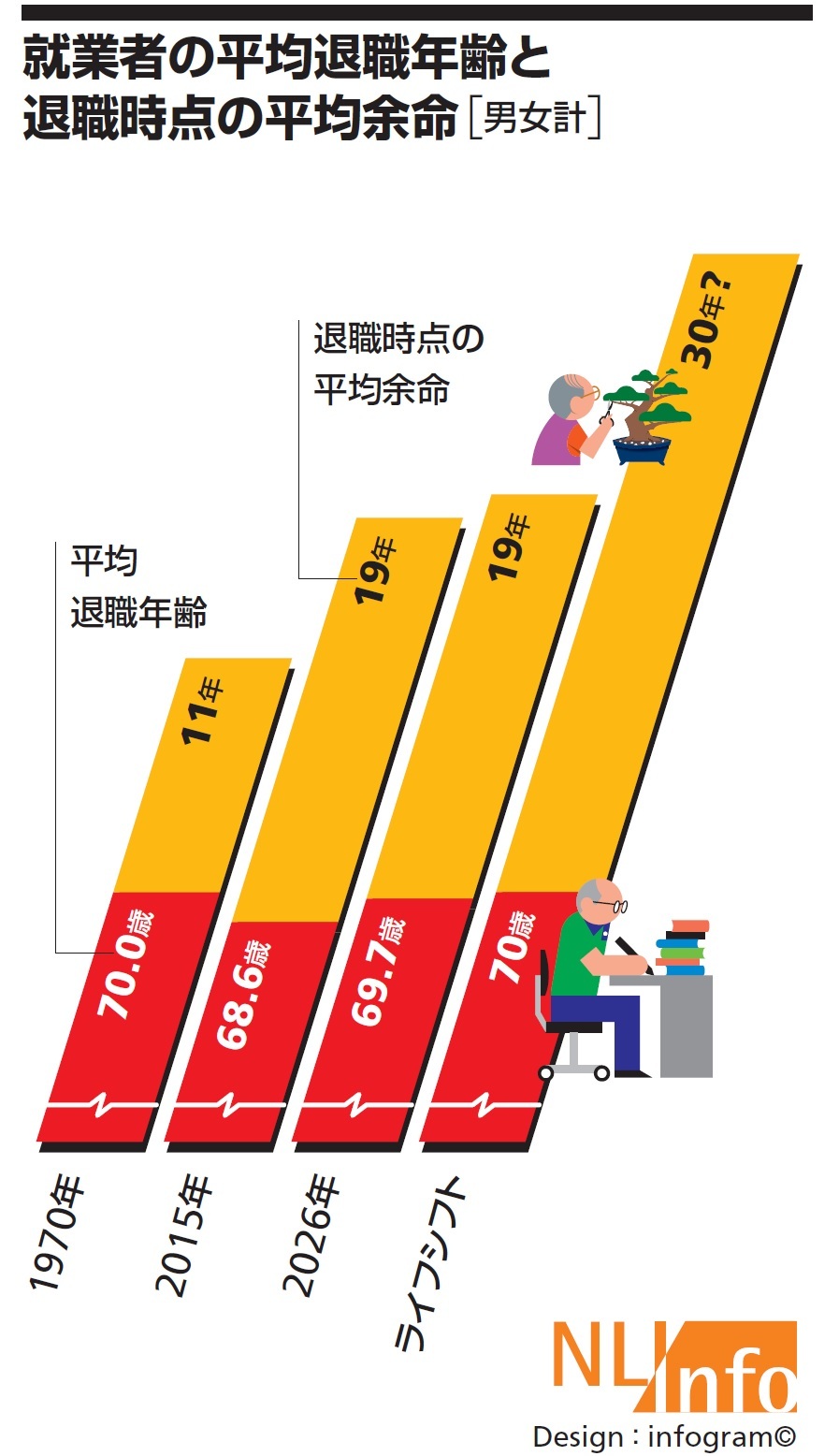

就業者の平均退職年齢を推計すると、1970年の70歳から長期にわたり低下傾向が続き2000年代前半には67歳台前半となった。その後、改正高年齢者雇用安定法の影響などもあり平均退職年齢は上昇に転じているが、2015年時点で68.6歳と1970年代に比べれば低い水準となっている。

中期経済見通しでは、10年後(2026年)の平均退職年齢は70歳近くまで延びると予想した。しかし、同時に高齢者の平均余命も延びるため、退職時点の平均余命は現在とほとんど変わらない。

*リンダ・グラットン,アンドリュー・スコット(2016)「ライフシフト」(池村千秋訳)東洋経済新報社

(2016年12月28日「研究員の眼」)

03-3512-1836

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/21 | 貿易統計25年10月-米国向け自動車輸出が持ち直し | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/11/21 | 消費者物価(全国25年10月)-コアCPI上昇率は25年度末にかけて2%を割り込む公算 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/11/18 | 2025~2027年度経済見通し(25年11月) | 斎藤 太郎 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/11/17 | QE速報:2025年7-9月期の実質GDPは前期比▲0.4%(年率▲1.8%)-トランプ関税の影響が顕在化し、6四半期ぶりのマイナス成長 | 斎藤 太郎 | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年11月21日

物価高対策としてのおこめ券の政策評価と課題~米に限定する物価高対策の違和感~ -

2025年11月21日

貿易統計25年10月-米国向け自動車輸出が持ち直し -

2025年11月21日

消費者物価(全国25年10月)-コアCPI上昇率は25年度末にかけて2%を割り込む公算 -

2025年11月20日

持続可能なESGを求めて-目標と手段とを取り違えないこと -

2025年11月20日

「ラブブ」とは何だったのか-SNS発の流行から考える“リキッド消費”

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【退職後、何年生きるのか?-「中期経済見通し」から見えるもの(その3)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

退職後、何年生きるのか?-「中期経済見通し」から見えるもの(その3)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!