- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 財政・税制 >

- 利用しているのは誰?-ふるさと納税シリーズ(5)ふるさと納税に関する現況調査結果より

利用しているのは誰?-ふるさと納税シリーズ(5)ふるさと納税に関する現況調査結果より

金融研究部 主任研究員・年金総合リサーチセンター・ジェロントロジー推進室・サステナビリティ投資推進室兼任 高岡 和佳子

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

1 2016年10月22日に開催された「ふるさと納税大感謝祭」における菅官房長官のコメントより

2――納税義務者の2.3%が利用

2016年8月に公表された「ふるさと納税に関する現況調査結果(税額控除の実績等)」によると、平成28年度にふるさと納税に係る税控除の適用を受けた人(平成27年1月1日~平成27年12月31日寄附分)は、対前年度比3倍の130万人。一方、「平成27年度 市町村税課税状況等の調」によると、納税義務者数(所得割)は5,588万人に及ぶ。納税義務者数(所得割)は、平成27年度と平成28年度で大差ないだろうから、ふるさと納税に係る税控除の適用を受けた人は2.3%程度であったと考えられる。話題になっている割には少ないと考えるのは筆者だけではないだろう。

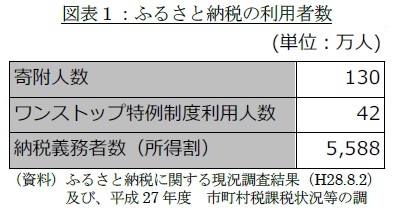

2016年8月に公表された「ふるさと納税に関する現況調査結果(税額控除の実績等)」によると、平成28年度にふるさと納税に係る税控除の適用を受けた人(平成27年1月1日~平成27年12月31日寄附分)は、対前年度比3倍の130万人。一方、「平成27年度 市町村税課税状況等の調」によると、納税義務者数(所得割)は5,588万人に及ぶ。納税義務者数(所得割)は、平成27年度と平成28年度で大差ないだろうから、ふるさと納税に係る税控除の適用を受けた人は2.3%程度であったと考えられる。話題になっている割には少ないと考えるのは筆者だけではないだろう。なお、ワンストップ特例制度を利用した人数は42万人程度。ふるさと納税利用者全体の3分の1を占める。

3――やっぱり高額所得者ほど利用している

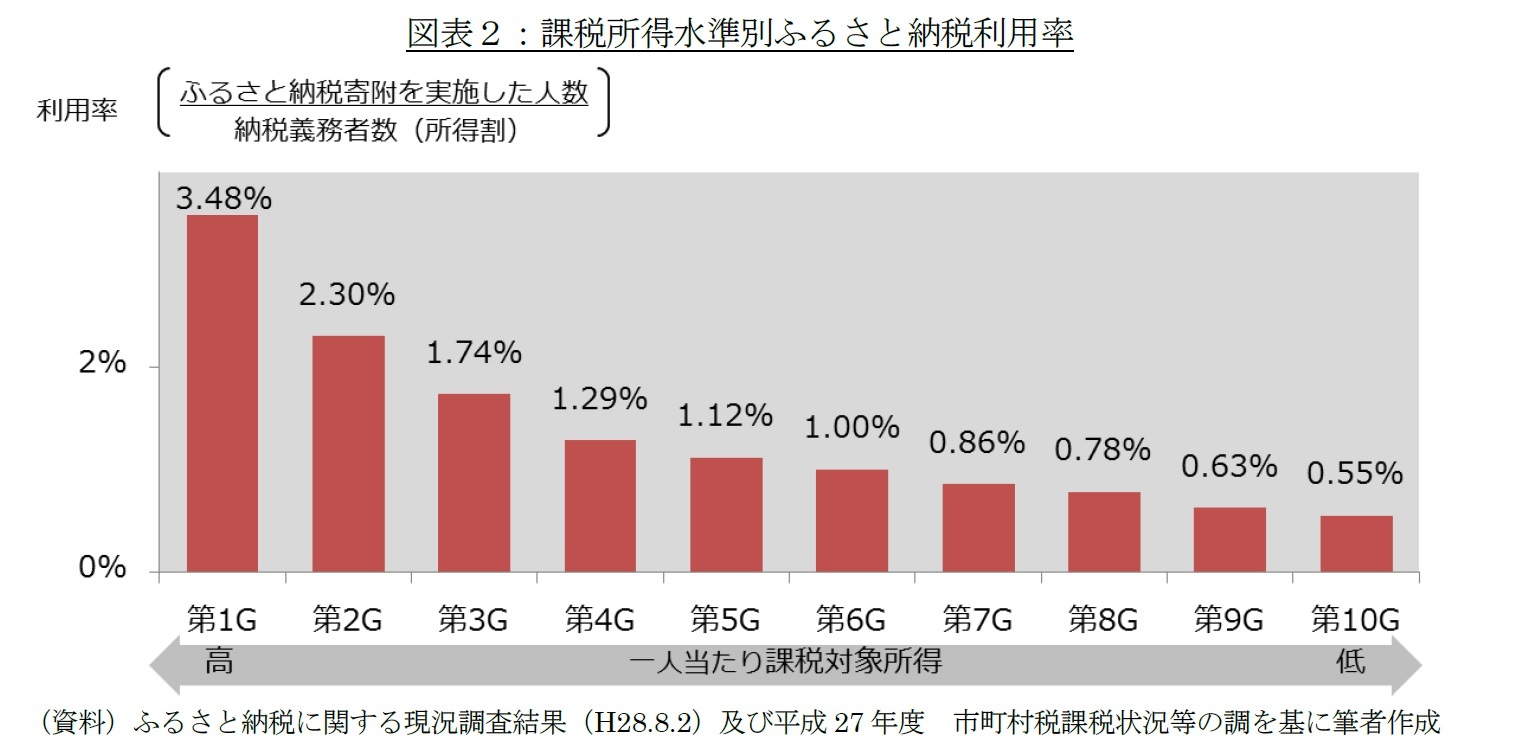

そもそも制度の由来とは、以下のようなものである。多くの国民が、地方で生まれ、教育を受け、育ったのに、進学や就職を機に都会に出る。その結果、都会には税収が入るが、地方に税収が入らない。自分を育んでくれた「ふるさと」に納税できる制度があっても良いのではないか、という問題提起が、ふるさと納税の始まりである。

問題提起における都会と地方の定義があいまいだが、納税義務者が多い地域を都会、納税義務者が少ない地域を地方と定義してもあながち間違いではないだろう。そこで、一人当たり課税対象所得と納税義務者数との間の相関係数を計算すると0.35だった。制度は都会の居住者が利用すること想定しているが、都会ほど一人当たり課税対象所得が高い。このため、図表2の結果が得られたというのが、上記の反論であり、一理ある。

2 研究員の眼「ふるさと納税のメリットを受けるのは誰?」(2014年4月8日)参照

(2016年11月02日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1851

- 【職歴】

1999年 日本生命保険相互会社入社

2006年 ニッセイ基礎研究所へ

2017年4月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

高岡 和佳子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/20 | ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む | 高岡 和佳子 | 研究員の眼 |

| 2025/07/03 | 国内企業年金が好むオルタナティブ投資 | 高岡 和佳子 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/06/30 | 食品ロス削減情報の比較可能性-何のための情報開示か? | 高岡 和佳子 | 基礎研レター |

| 2025/04/30 | ふるさと納税のピットフォール-発生原因と望まれる改良 | 高岡 和佳子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【利用しているのは誰?-ふるさと納税シリーズ(5)ふるさと納税に関する現況調査結果より】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

利用しているのは誰?-ふるさと納税シリーズ(5)ふるさと納税に関する現況調査結果よりのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!