- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 年金制度 >

- 2016年年金改革法案のポイント

2016年04月05日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

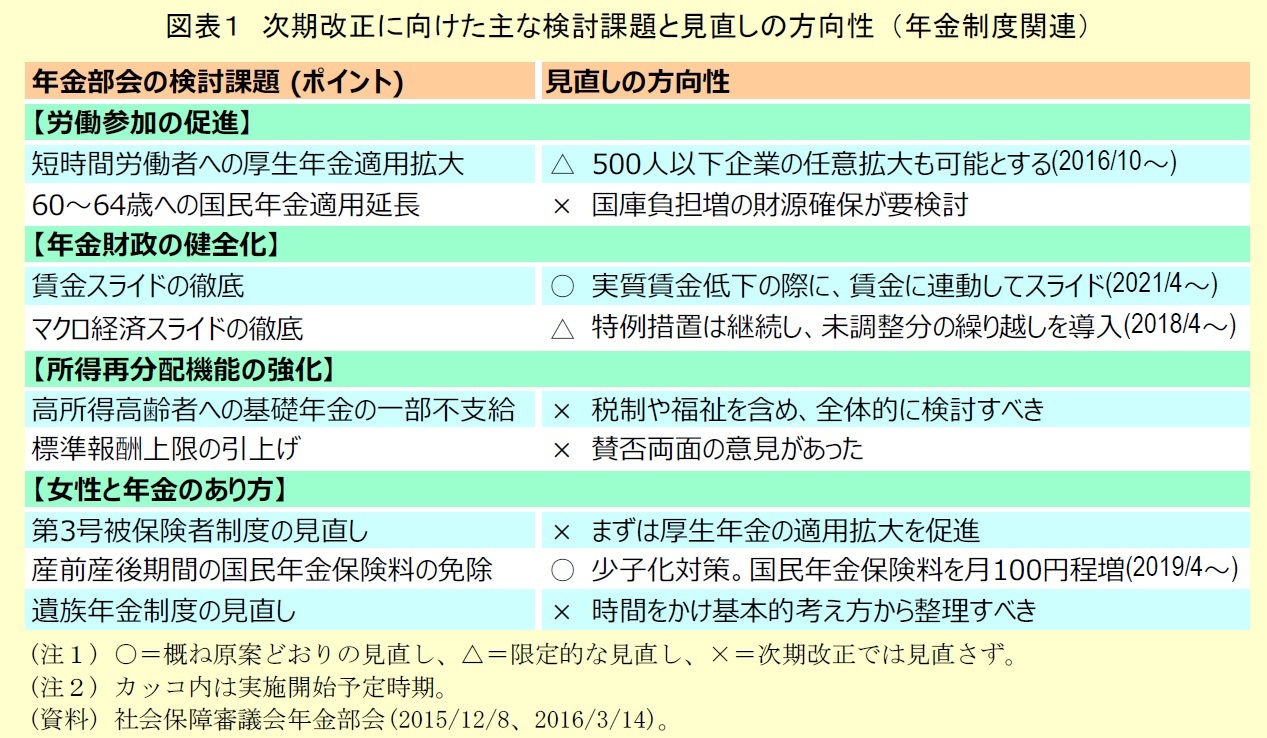

企業との関連では、労働参加を促進する観点で実施される、短時間労働者への厚生年金の適用拡大が注目される。短時間労働者への適用拡大については、正社員501人以上の企業で週20時間以上勤務する短時間労働者の一部(賃金等の要件あり)を対象にした拡大が、2016年10月に実施されることが既に決まっている。

今回の見直しに向けた議論では、この適用拡大の実施を前倒しする意見もあったが、結果として、この適用拡大では対象外となる正社員500人以下の企業に対して、労使の合意に基づいた企業単位での任意の適用拡大を認めることになった(2016年10月実施予定)。

強制的な適用拡大に反対する企業もあるが、人材確保が課題となっている昨今の経営環境を考えれば、今回の見直しで短時間労働者への適用拡大が進む可能性がある。

このほか、年金財政健全化のために年金額の改定(スライド)に設けられている特例措置を見直すこと1や、少子化対策として産前産後期間の国民年金保険料の免除も盛り込まれている。

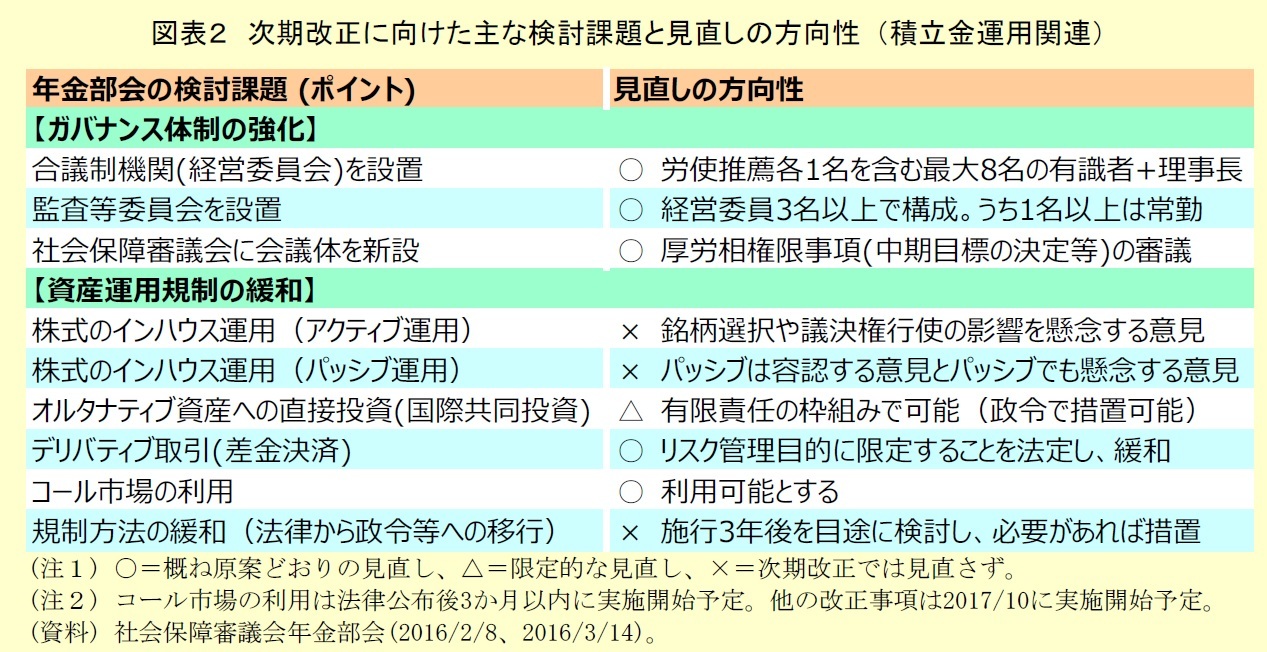

積立金運用の見直しは、財政見通しの作成過程で運用利回りの目標が「名目賃金上昇率+1.7%」と設定されたことや、国内債券中心の運用ではこの目標を達成することが困難なことなどを受けて検討された。その内容は、ガバナンス体制の強化と資産運用規制の緩和に分かれる。

ガバナンス体制については、現在の制度は年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)理事長の独任制となっているものの、実際には外部有識者による運用委員会が理事長に意見を述べる“実質的な”合議制となっている。今回の見直しでは、これを名実ともに合議制とし、政治介入を避ける体制へと整備するのがポイントである。加えて、GPIF執行部に対する監査体制が、現在の監事2名の体制から、経営委員3名以上(うち1名以上は常勤)からなる監査等委員会に改められる。また、基本ポートフォリオ策定の基礎となる中期目標の決定などの厚生労働大臣の権限事項について、社会保障審議会に新設される会議体が審議する形になる。

資産運用規制については、現在の法律で認められていない運用方法を認めることと、資産運用規制の規定を法律から政令等に移行して機動的にすることが、検討された。新たな運用方法としては、株式のインハウス運用のほか、不動産(インフラ)などオルタナティブ資産に対して海外の年金資金と共同で直接投資することや、リスク管理を主眼にデリバティブ取引(差金決済)を行うことなどが、厚生労働省から提示された。

社会保障審議会年金部会における議論では、そもそも国家が株式(すなわち企業)に投資することを問題視する意見から、インハウスのアクティブ運用も含めて運用手法は法律で規定せずにGPIFの経営委員会に任せるべきという意見まで、幅広い意見が出された。

最終的な同部会の「議論の整理」では、「ガバナンス改革を中心に実施し、運用の規制緩和についてはデリバティブやコール市場の活用までが限界ではないかという意見が多かった」とまとめられ、その方針で改正されることとなった。

法案は既に国会へ提出されているが、今夏には参議院議員選挙が予定されており、年金が選挙の論点となるのを避けて国会審議が進まない可能性もある。今後の動向に注目したい。

今回の見直しに向けた議論では、この適用拡大の実施を前倒しする意見もあったが、結果として、この適用拡大では対象外となる正社員500人以下の企業に対して、労使の合意に基づいた企業単位での任意の適用拡大を認めることになった(2016年10月実施予定)。

強制的な適用拡大に反対する企業もあるが、人材確保が課題となっている昨今の経営環境を考えれば、今回の見直しで短時間労働者への適用拡大が進む可能性がある。

このほか、年金財政健全化のために年金額の改定(スライド)に設けられている特例措置を見直すこと1や、少子化対策として産前産後期間の国民年金保険料の免除も盛り込まれている。

積立金運用の見直しは、財政見通しの作成過程で運用利回りの目標が「名目賃金上昇率+1.7%」と設定されたことや、国内債券中心の運用ではこの目標を達成することが困難なことなどを受けて検討された。その内容は、ガバナンス体制の強化と資産運用規制の緩和に分かれる。

ガバナンス体制については、現在の制度は年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)理事長の独任制となっているものの、実際には外部有識者による運用委員会が理事長に意見を述べる“実質的な”合議制となっている。今回の見直しでは、これを名実ともに合議制とし、政治介入を避ける体制へと整備するのがポイントである。加えて、GPIF執行部に対する監査体制が、現在の監事2名の体制から、経営委員3名以上(うち1名以上は常勤)からなる監査等委員会に改められる。また、基本ポートフォリオ策定の基礎となる中期目標の決定などの厚生労働大臣の権限事項について、社会保障審議会に新設される会議体が審議する形になる。

資産運用規制については、現在の法律で認められていない運用方法を認めることと、資産運用規制の規定を法律から政令等に移行して機動的にすることが、検討された。新たな運用方法としては、株式のインハウス運用のほか、不動産(インフラ)などオルタナティブ資産に対して海外の年金資金と共同で直接投資することや、リスク管理を主眼にデリバティブ取引(差金決済)を行うことなどが、厚生労働省から提示された。

社会保障審議会年金部会における議論では、そもそも国家が株式(すなわち企業)に投資することを問題視する意見から、インハウスのアクティブ運用も含めて運用手法は法律で規定せずにGPIFの経営委員会に任せるべきという意見まで、幅広い意見が出された。

最終的な同部会の「議論の整理」では、「ガバナンス改革を中心に実施し、運用の規制緩和についてはデリバティブやコール市場の活用までが限界ではないかという意見が多かった」とまとめられ、その方針で改正されることとなった。

法案は既に国会へ提出されているが、今夏には参議院議員選挙が予定されており、年金が選挙の論点となるのを避けて国会審議が進まない可能性もある。今後の動向に注目したい。

1 年金額の改定に設けられている特例措置の見直しについては、拙稿「公的年金額の据え置きは、年金財政にとって二重の痛手」『基礎研レポート』2016年02月22日を参照されたい。

(2016年04月05日「ニッセイ年金ストラテジー」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1859

経歴

- 【職歴】

1995年 日本生命保険相互会社入社

2001年 日本経済研究センター(委託研究生)

2002年 ニッセイ基礎研究所(現在に至る)

(2007年 東洋大学大学院経済学研究科博士後期課程修了)

【社外委員等】

・厚生労働省 年金局 年金調査員 (2010~2011年度)

・参議院 厚生労働委員会調査室 客員調査員 (2011~2012年度)

・厚生労働省 ねんきん定期便・ねんきんネット・年金通帳等に関する検討会 委員 (2011年度)

・生命保険経営学会 編集委員 (2014年~)

・国家公務員共済組合連合会 資産運用委員会 委員 (2023年度~)

【加入団体等】

・生活経済学会、日本財政学会、ほか

・博士(経済学)

中嶋 邦夫のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/21 | 連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を | 中嶋 邦夫 | 研究員の眼 |

| 2025/10/14 | 厚生年金の加入制限が段階的に廃止へ。適用徹底には連携強化が課題。~年金改革ウォッチ 2025年10月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/09 | 年金制度は専業主婦向けに設計!?分布推計で改正の詳細な影響把握を~年金改革ウォッチ 2025年9月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/03 | 成立した年金制度改正が将来の年金額に与える影響 | 中嶋 邦夫 | ニッセイ年金ストラテジー |

新着記事

-

2025年10月31日

鉱工業生産25年9月-7-9月期の生産は2四半期ぶりの減少も、均してみれば横ばいで推移 -

2025年10月31日

行政の枠を越えた流域単位の水管理-気候変動時代に求められる広域的な水マネジメント戦略 -

2025年10月31日

雇用関連統計25年9月-女性の正規雇用比率が50%に近づく -

2025年10月31日

ユーロ圏GDP(2025年7-9月期)-前期比プラス成長を維持し、成長率は加速 -

2025年10月31日

ユーロ圏失業率(2025年9月)-失業率は6.3%で横ばい推移

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2016年年金改革法案のポイント】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2016年年金改革法案のポイントのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!