- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費文化 >

- 「ラブブ」とは何だったのか-SNS発の流行から考える“リキッド消費”

「ラブブ」とは何だったのか-SNS発の流行から考える“リキッド消費”

生活研究部 研究員 廣瀬 涼

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――「ラブブって、もう流行ってないよね」

ラブブ(Labubu)は、「THE MONSTERS」というシリーズの中のキャラクターのひとつ。ウサギのような耳と鋭い歯を持つ小さな妖精だ。愛らしさと奇妙さを同居させたその造形は、従来の“癒やし系キャラ”の系譜から少し外れたところに位置している。香港在住のアーティストKasing Lung氏がデザインしたキャラクターで、販売元は中国の玩具メーカー「POP MART」だ。ラブブは中国国内のみならずグローバルに拡散し、日本でも、都市部を中心に販売されている。

かたや、このラブブを知らないという読者も少なくないのではないだろうか。SNSを中心に広がったトレンドであり、SNSを利用していない、もしくはそのようなトレンドをSNSで追っていなかったら、いわゆる現実社会では「ラブブ」そのものを目にする方が稀だからである。しかし、SNSにおいては圧倒的な存在感を放っている(ようにみえる)。ちなみに株式会社digdigによる「Z世代・α世代が選ぶ 2025年上半期トレンドランキング」1の「バズったキャラクター部門」の1位を獲得するなど、若年層の間では周知されたキャラクターである。

ブームの発端は、韓国のガールズグループ「BLACKPINK」のメンバーであるLISA(リサ)が、2024年ごろからお気に入りのキャラクターとしてSNSで紹介したこととされており、彼女はラブブ風のオリジナル衣装でコンサートのステージに立ったこともある。その後、海外のセレブやインフルエンサーが、ハイブランドのバッグにラブブをぶら下げた投稿を発信するようになり、ラブブ自体にもステータスシンボルとしての価値が付加された。そして中国や韓国のインフルエンサー、モデル、芸能人たちが、シャネルやディオールなどの高級バッグにラブブのぬいぐるみをぶら下げるスタイルをSNSに投稿しはじめた。それは、単なるファッション小物ではなく、ブランドの完璧な世界観に“ノイズ”を混ぜる行為として機能した。「敢えてのミスマッチ」──つまり、意図的に整合性を崩すことへの感性が、トレンドを牽引したのである。有識者的に言えば、ハイブランドの象徴である完璧、洗練、格式の中に、歪で素朴な人形を添える、そのギャップが、既存のラグジュアリー概念をゆるやかに解体し、ハイエンド層の遊び心や自己表現の自由を象徴するスタイルとして受け入れられていったといえるだろう。このような背景から、セレブやインフルエンサーに憧れを持つ若者を中心に、ラブブ人気が過熱していったのだ。

1 株式会社digdig 「Z世代・α世代が選ぶ2025上半期トレンドランキング」2025/08/29

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000120535.html

2――カルチャーアイコンから“投資対象”へ

それゆえに、限定版やコラボモデルには抽選が殺到し、「当たること」自体が一種のステータスと化し、人気転売商品の対象となっていった。それはポケモンカードをはじめとしたカードゲームと同様の現象であり、SNSにおける“ラブブ当選報告”や“開封動画”は、コレクション文化と投機文化のあいだに揺れる新しい消費形態を映し出した。それはもはや「かわいいキャラクターを愛でる」行為や「流行に乗るための」行為ではなく、「希少なキャラクターを所有する」延いては「それを転売し資産を得る」行為へと変質していったのである。

この背景には、POP MARTによる数量限定・ランダム性というマーケティング戦略がある。この“希少性の演出”が、ハイブランド的な文脈と結びつくことで、ラブブは「小さなぬいぐるみ」でありながら、感性と経済が交差するオブジェとして機能しはじめた。転売価格が高騰するほど、所有者の承認欲求が刺激され、ラブブは“かわいさ”と“価値”を同時に担う存在へと昇華していったのだ。

3――誰もが知っているのに、誰も持っていない

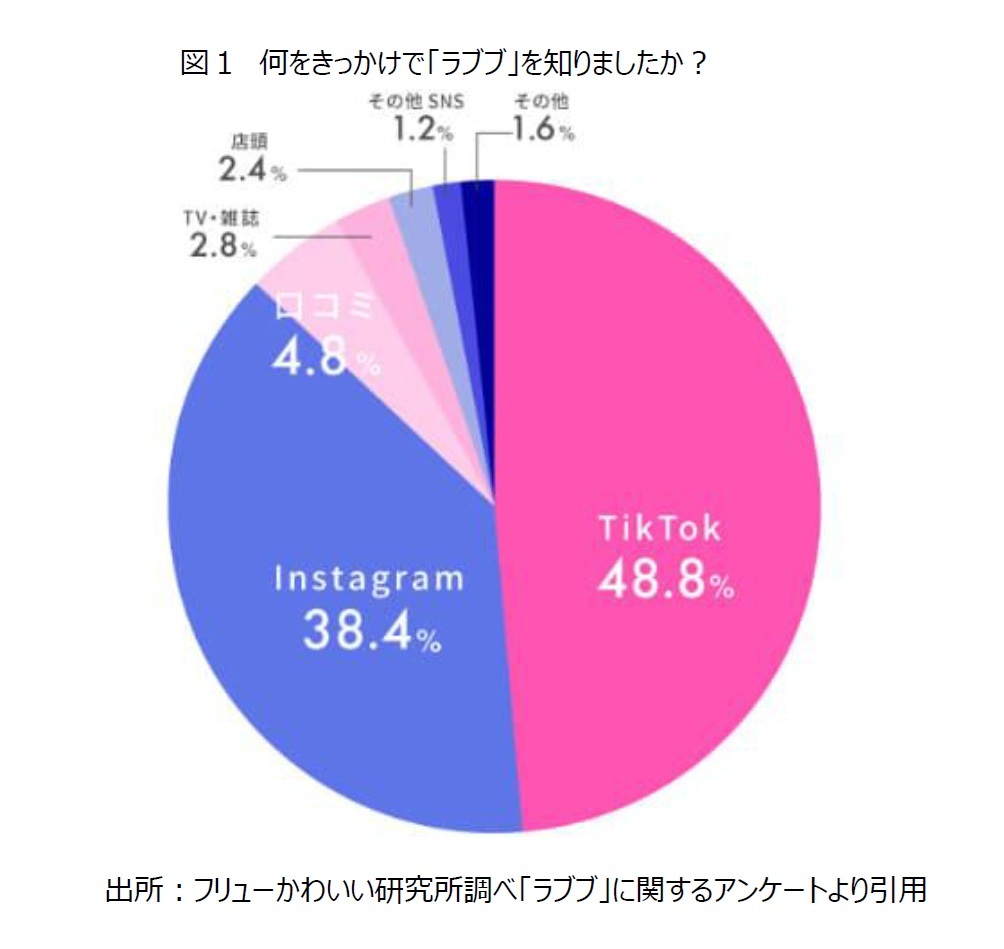

実際にプリントシール機メーカー・フリューが10~20代の女性に行なった調査2によると、ラブブを知るきっかけになったのはTikTokやInstagramからという人が多い。しかし、その“可視化された人気”に反して、実際に手に取ることができる機会はほとんどない。日常の中でラブブを見かけることはまれで、SNS上の熱狂はむしろ現実とのギャップを際立たせていた。つまり、ラブブは「誰もが知っているのに、誰も持っていない」存在になったのだ。読者の皆さんもこのラブブと呼ばれる人形を身近で所有している人を思い浮かべることができただろうか?この原稿を書くにあたり筆者自身この1週間ラブブを意識して周囲を観察したが、ラブブを身に着けて歩いている人を見かけることはなかった。それもそのはずで、前述したフリューによる同調査によると所有率は全体の1割程度にすぎないという。画面の中では身近に感じられるが、現実では手の届かない――。この不均衡が、一般消費者にとっての「手に入らないトレンド」という感覚を強めていたのである。

2 フリュー株式会社「Z世代約2700人に調査 フリューかわいいトレンド大賞 2025上期 かわいい×トレンド総合1位は「長浜広奈」 2025/09/25 https://www.puri.furyu.jp/allnews/press/202509_furyu_kawaiiranking2025/

4――祭りの屋台に並ぶ偽物たち

SNS上での存在感が増すほど、現実にラブブを手にすることは難しくなっていった。ラブブは“画面の中で消費されるキャラクター”となり、いまや「誰もが知っているのに、誰も本物を持っていない存在」として定着していった。TikTokやYouTubeショートでラブブを見た小学生たちは、「かわいい」「欲しい」と口にするが、正規ルートでの入手は困難だ。販売価格は一体数万円から十数万円に達し、子どものお小遣いで手が届く範囲をはるかに超えている。結果として、親の経済力や理解によって「買ってもらえる子」と「買ってもらえない子」の差が可視化され、さらに、都市部の百貨店やポップアップストアなど、“正規販売の機会がある地域”とそうでない地域との格差も浮き彫りになった。ラブブは単なるキャラクターを超え、消費格差そのものを映す鏡のような存在になったのである。

本物を所有することはステータスの証であり、偽物を持つことは一種の“参加”として機能する。もちろん、誰もが模造品で満足しているわけではない。それでも、どちらにもアクセスできない人々は、SNSで他人の投稿を眺めながら「欲しい」という気持ちだけを更新し続ける。そうしてラブブは、“希少性”に加えて、“可視化された欲望”によっても価値を高めていった。

3 株式会社SODA「ファッション&コレクティブルマーケットプレイス「SNKRDUNK(スニーカーダンク)」を運営する株式会社SODAのレポートによれば、2025年に入りラブブの取引数は右肩上がりで増加。」2025/09/04 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000115.000043703.html

(2025年11月20日「基礎研レター」)

03-3512-1776

- 【経歴】

2019年 大学院博士課程を経て、

ニッセイ基礎研究所入社

・公益社団法人日本マーケティング協会 第17回マーケティング大賞 選考委員

・令和6年度 東京都生活文化スポーツ局都民安全推進部若年支援課広報関連審査委員

【加入団体等】

・経済社会学会

・コンテンツ文化史学会

・余暇ツーリズム学会

・コンテンツ教育学会

・総合観光学会

廣瀬 涼のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/20 | 「ラブブ」とは何だったのか-SNS発の流行から考える“リキッド消費” | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

| 2025/11/10 | 「推し」とは何なのか(1)-「推し選」に対して思うこと | 廣瀬 涼 | 研究員の眼 |

| 2025/10/21 | 選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

| 2025/10/17 | 選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年11月20日

「ラブブ」とは何だったのか-SNS発の流行から考える“リキッド消費” -

2025年11月19日

1ドル155円を突破、ぶり返す円安の行方~マーケット・カルテ12月号 -

2025年11月19日

年金額改定の本来の意義は実質的な価値の維持-年金額改定の意義と2026年度以降の見通し(1) -

2025年11月19日

日本プロ野球の監督とMLBのマネージャー~訳語が仕事を変えたかもしれない~ -

2025年11月19日

フューチャーウォッシュの落とし穴-理念と現場の整合が求められる企業のサステナビリティ戦略

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【「ラブブ」とは何だったのか-SNS発の流行から考える“リキッド消費”】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

「ラブブ」とは何だったのか-SNS発の流行から考える“リキッド消費”のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!