- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 経済予測・経済見通し >

- 2025~2027年度経済見通し(25年11月)

NEW

2025年11月18日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1.2025年7-9月期は前期比年率▲1.8%のマイナス成長

2025年7-9月期の実質GDPは、前期比▲0.4%(前期比年率▲1.8%)と6四半期ぶりのマイナス成長となった。

民間消費、設備投資は増加したが、輸出と住宅投資が落ち込んだことがマイナス成長の主因である。外需、住宅投資だけで7-9月期の成長率は年率▲2%程度押し下げられた。

民間消費(前期比0.1%)、設備投資(同1.0%)は増加したが、住宅投資が建築物省エネ法・建築基準法改正前の駆け込み需要の反動で前期比▲9.4%と急速に落ち込んだことから、国内需要は3四半期ぶりに減少した。住宅投資の落ち込みは、リーマン・ショック後の2009年4-6月期(前期比▲9.8%)以来の大きさになった。

外需寄与度は前期比▲0.2%(前期比年率▲1.0%)と2四半期ぶりのマイナスとなった。財貨・サービスの輸出が前期比▲1.2%、財貨・サービスの輸入が同▲0.1%となった。輸出は、4-6月期はトランプ関税下でも増加したが、7-9月期は米国向けを中心に落ち込んだ。

民間消費、設備投資は増加したが、輸出と住宅投資が落ち込んだことがマイナス成長の主因である。外需、住宅投資だけで7-9月期の成長率は年率▲2%程度押し下げられた。

民間消費(前期比0.1%)、設備投資(同1.0%)は増加したが、住宅投資が建築物省エネ法・建築基準法改正前の駆け込み需要の反動で前期比▲9.4%と急速に落ち込んだことから、国内需要は3四半期ぶりに減少した。住宅投資の落ち込みは、リーマン・ショック後の2009年4-6月期(前期比▲9.8%)以来の大きさになった。

外需寄与度は前期比▲0.2%(前期比年率▲1.0%)と2四半期ぶりのマイナスとなった。財貨・サービスの輸出が前期比▲1.2%、財貨・サービスの輸入が同▲0.1%となった。輸出は、4-6月期はトランプ関税下でも増加したが、7-9月期は米国向けを中心に落ち込んだ。

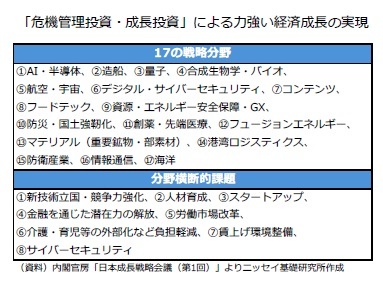

(責任ある積極財政を掲げる高市首相)

10/21に就任した高市早苗首相は、「強い経済」を構築するための「責任ある積極財政」を掲げ、戦略的な財政出動によって所得、事業収益を増加させ、税率を上げずに税収増を目指すことを表明している。最優先で取り組む課題は物価高への対応とし、ガソリンの暫定税率を2025年12月末に廃止し、冬場の電気・ガス料金の支援策を講じることとした。

10/21に就任した高市早苗首相は、「強い経済」を構築するための「責任ある積極財政」を掲げ、戦略的な財政出動によって所得、事業収益を増加させ、税率を上げずに税収増を目指すことを表明している。最優先で取り組む課題は物価高への対応とし、ガソリンの暫定税率を2025年12月末に廃止し、冬場の電気・ガス料金の支援策を講じることとした。

(トランプ関税の影響が顕在化)

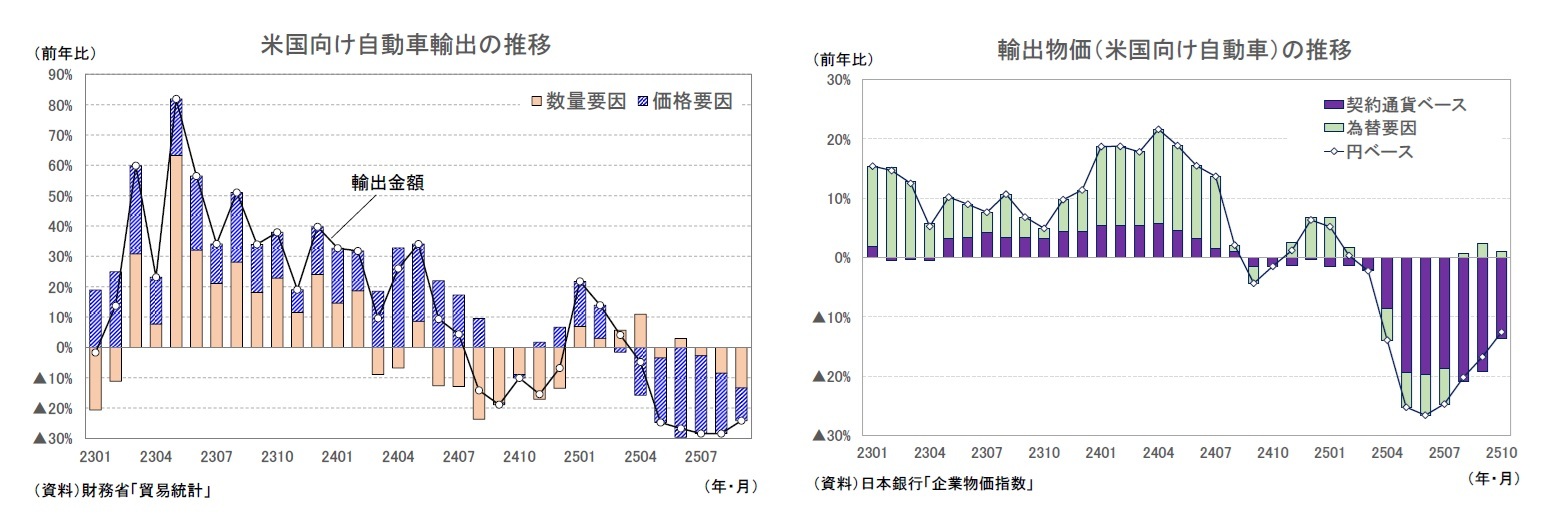

2025年4月の関税引き上げ後、米国向けの輸出は数量ベースでは横ばい圏で踏みとどまっていたが、ここにきて減少ペースが鮮明となっている。特に落ち込みが顕著なのが自動車輸出で、2025年9月は数量ベースで前年比▲14.2%の大幅減少となった。米国向け自動車の輸出価格(契約通貨ベース)は2025年5月以降、前年比▲20%程度の低下となっていたが、10月には同▲13.6%までマイナス幅が縮小し、前月比では7%程度価格が引き上げられている。すでに、日本の主要自動車メーカーは米国での販売価格の引き上げを行っているが、輸出価格の引き上げによって日本車の米国車に対する価格競争力は一段と低下することが見込まれる。

自動車関税は9/16に27.5%から15.0%に引き下げられたが、元々の2.5%と比べれば依然として大幅な引き上げであることに変わりはない。米国向け自動車輸出は価格競争力の低下を主因として、先行きも数量ベースでの減少が続く可能性が高い。

2025年4月の関税引き上げ後、米国向けの輸出は数量ベースでは横ばい圏で踏みとどまっていたが、ここにきて減少ペースが鮮明となっている。特に落ち込みが顕著なのが自動車輸出で、2025年9月は数量ベースで前年比▲14.2%の大幅減少となった。米国向け自動車の輸出価格(契約通貨ベース)は2025年5月以降、前年比▲20%程度の低下となっていたが、10月には同▲13.6%までマイナス幅が縮小し、前月比では7%程度価格が引き上げられている。すでに、日本の主要自動車メーカーは米国での販売価格の引き上げを行っているが、輸出価格の引き上げによって日本車の米国車に対する価格競争力は一段と低下することが見込まれる。

自動車関税は9/16に27.5%から15.0%に引き下げられたが、元々の2.5%と比べれば依然として大幅な引き上げであることに変わりはない。米国向け自動車輸出は価格競争力の低下を主因として、先行きも数量ベースでの減少が続く可能性が高い。

輸出の先行きを左右する海外経済を展望すると、米国は大型減税が景気を下支えするものの、関税引き上げに伴うインフレの加速が国内需要を抑制する。米国の実質GDPは2024年の2.8%から2025年が2.0%、2026年が1.9%、2027年が2.0%と潜在成長率を若干下回る成長が続くことが予想される。中国は、経済対策による下支えはあるものの、米中摩擦、不動産不況の影響で実質GDP成長率は2024年の5.0%から、2025年が4.9%、2026年が3.7%、2027年が3.6%と減速が続くだろう。ユーロ圏は防衛・インフラ関連の財政拡張措置が景気を下支えするもとで、米国の関税引き上げ前の駆け込み輸出もあり、2025年の実質GDP成長率は2024年の0.9%から1.5%へと高まるが、その影響が剥落する2026年に0.9%に減速した後、2027年には1.2%まで持ち直すことが見込まれる。

輸出の先行きを左右する海外経済を展望すると、米国は大型減税が景気を下支えするものの、関税引き上げに伴うインフレの加速が国内需要を抑制する。米国の実質GDPは2024年の2.8%から2025年が2.0%、2026年が1.9%、2027年が2.0%と潜在成長率を若干下回る成長が続くことが予想される。中国は、経済対策による下支えはあるものの、米中摩擦、不動産不況の影響で実質GDP成長率は2024年の5.0%から、2025年が4.9%、2026年が3.7%、2027年が3.6%と減速が続くだろう。ユーロ圏は防衛・インフラ関連の財政拡張措置が景気を下支えするもとで、米国の関税引き上げ前の駆け込み輸出もあり、2025年の実質GDP成長率は2024年の0.9%から1.5%へと高まるが、その影響が剥落する2026年に0.9%に減速した後、2027年には1.2%まで持ち直すことが見込まれる。総じてみれば、今回の予測期間である2027年まで海外経済の成長率は緩やかなものにとどまることを想定している。

自動車関税は引き下げられたが、相互関税は8/7に10%から15%に引き上げられ、鉄鋼・アルミニウム、銅は50%で据え置かれている。米国の関税引き上げによる輸出への下押し圧力はしばらく残る可能性が高い。

日本の輸出は、関税引き上げの影響が顕在化した2025年7-9月期には米国向けを中心に落ち込んだが、10-12月期も減少が続くことが予想される。今回の見通しでは、半導体、医薬品など一部の品目を除いて関税のさらなる引き上げは行われないことを想定しており、2025年度末にかけて関税引き上げによる輸出の落ち込みには歯止めがかかるだろう。しかし、米国、中国を中心とした海外経済の減速、世界の貿易取引の縮小によって、日本の輸出には当面強い下押し圧力がかかり続ける可能性が高い。

また、今回の見通しでは、米国の利下げと日銀の利上げを背景に2027年度末にかけて1ドル=140円台前半まで円高・ドル安が進行することを想定しており、このことも輸出の下押し要因となる。GDP統計の財貨・サービスの輸出は2025年度が前年比2.1%、2026年度が同0.9%、2027年度は同2.0%と低めの伸びが続くと予想する。

(2026年の春闘賃上げ率は鈍化するも、5%台を維持)

2025年の春闘賃上げ率は5.52%(厚生労働省の「民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況」)となり、33年ぶりの高水準となった2024年の5.33%を0.19ポイント上回った。

2025年の春闘賃上げ率は5.52%(厚生労働省の「民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況」)となり、33年ぶりの高水準となった2024年の5.33%を0.19ポイント上回った。

2026年の春闘を取り巻く環境を確認すると、有効求人倍率は低下傾向にあるものの引き続き1倍を上回る水準となっており、失業率が2%台半ばで推移するなど、労働需給は引き締まった状態が続いており、消費者物価上昇率は3%程度で高止まりしている。一方、企業収益はトランプ関税の影響でやや減速しているものの、法人企業統計の経常利益(季節調整値)や売上高経常利益率は高水準を維持している。

2026年の春闘を取り巻く環境を確認すると、有効求人倍率は低下傾向にあるものの引き続き1倍を上回る水準となっており、失業率が2%台半ばで推移するなど、労働需給は引き締まった状態が続いており、消費者物価上昇率は3%程度で高止まりしている。一方、企業収益はトランプ関税の影響でやや減速しているものの、法人企業統計の経常利益(季節調整値)や売上高経常利益率は高水準を維持している。賃上げの環境を過去と比較するために、労働需給(有効求人倍率)、企業収益(売上高経常利益率)、物価(消費者物価上昇率(除く生鮮食品))について、過去平均(1985年~)からの乖離幅を標準偏差で基準化してみると、3指標の合計は過去最高水準となっている。賃上げの環境は引き続き良好と判断される。

連合は、10/23に発表した2026年春闘の基本構想で、2025年に続き、賃上げ要求を5%以上(定期昇給相当分を含む)、中小労働組合は格差是正分を積極的に要求するとした。2026年度の春闘賃上げ率は、トランプ関税による企業収益減速の影響で前年に比べれば伸び率は若干鈍化するものの、5.20%と3年連続で5%台の高水準を確保すると予想している(2027年度は企業収益の持ち直しなどから5.40%と伸びが高まると想定)。

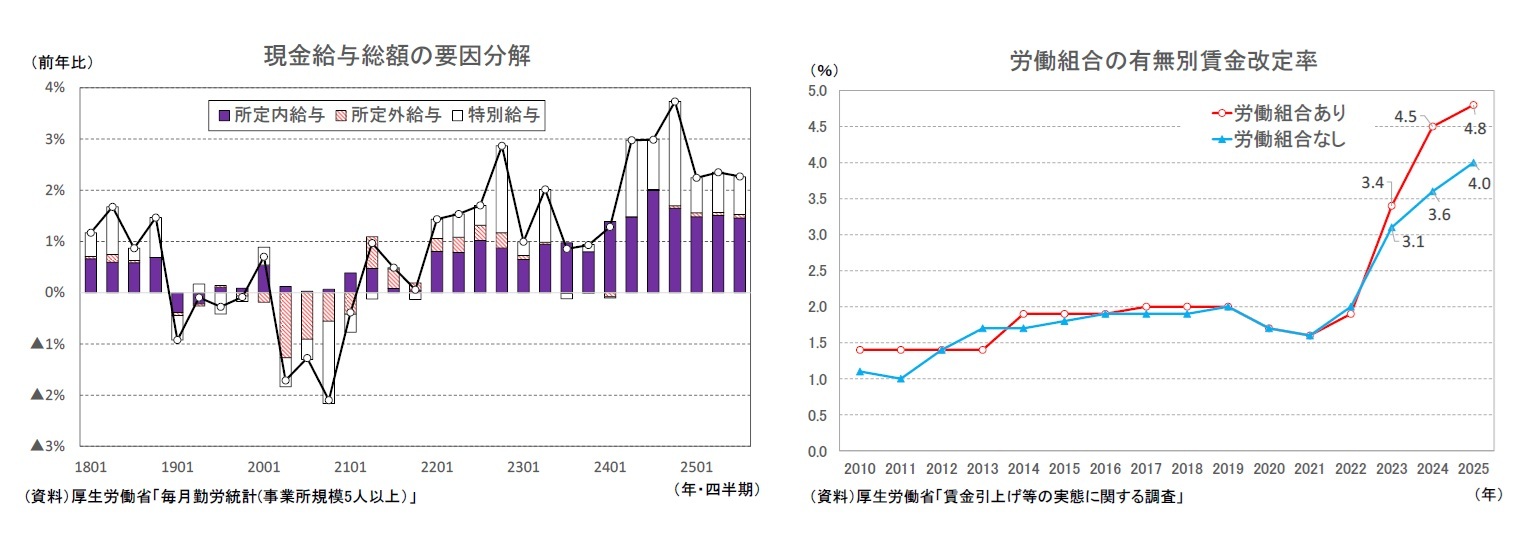

春闘賃上げ率の高さに対して、実際の労働市場の名目賃金は伸び悩んでいる。現金給与総額(一人当たり)は、賞与の大幅増加を主因として2024年度入り後には前年比3%台まで伸びを高めたが、2025年1-3月期以降は2%台前半で伸び悩んでいる。

この一因として、労働組合を対象とした春闘賃上げ率が、労働組合の組織率低下等を背景に必ずしも労働市場全体の賃上げ動向を反映しなくなっていることが挙げられる。実際、厚生労働省の「賃金引上げ等の実態に関する調査」によれば、賃上げ率が低かった時期には、「労働組合あり」と「労働組合なし」の賃上げ率はほとんど変わらなかった。しかし、賃上げが本格化し始めた2023年以降は両者に乖離がみられるようになり、2024年、2025年の平均賃金改定率は労働組合ありの4.5%、4.8%に対して、労働組合なしでは3.6%、4.0%とその差が1%近くまで拡大している。

この一因として、労働組合を対象とした春闘賃上げ率が、労働組合の組織率低下等を背景に必ずしも労働市場全体の賃上げ動向を反映しなくなっていることが挙げられる。実際、厚生労働省の「賃金引上げ等の実態に関する調査」によれば、賃上げ率が低かった時期には、「労働組合あり」と「労働組合なし」の賃上げ率はほとんど変わらなかった。しかし、賃上げが本格化し始めた2023年以降は両者に乖離がみられるようになり、2024年、2025年の平均賃金改定率は労働組合ありの4.5%、4.8%に対して、労働組合なしでは3.6%、4.0%とその差が1%近くまで拡大している。

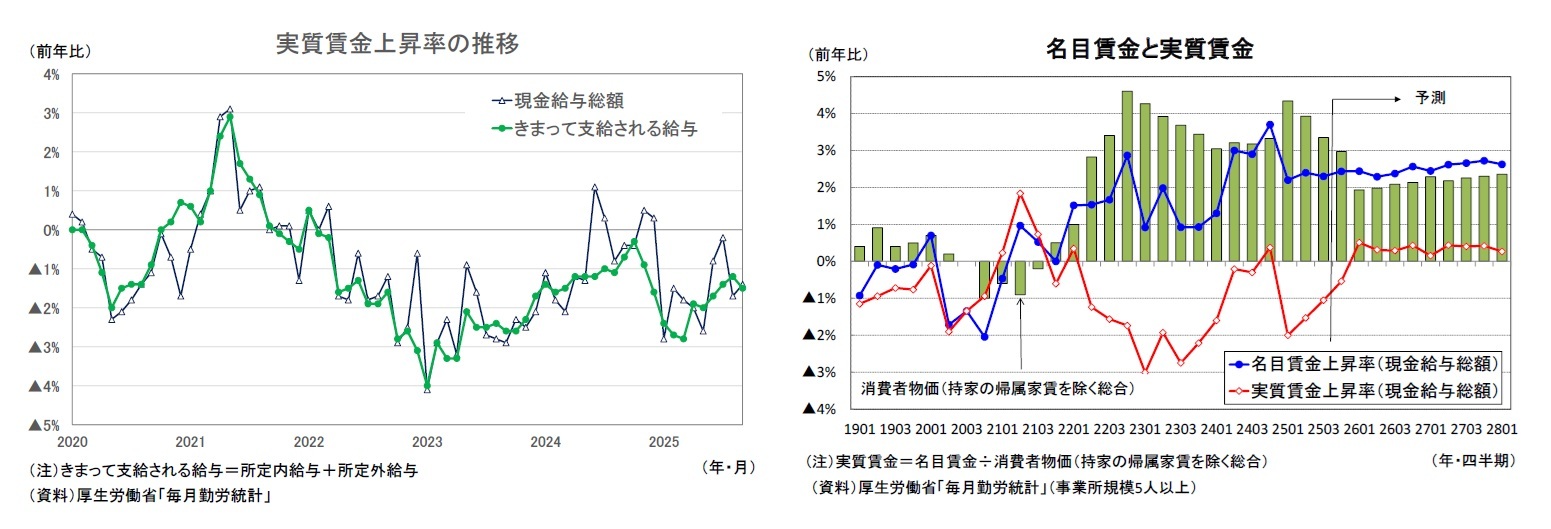

名目賃金を消費者物価で割り引いた実質賃金(消費者物価(持家の帰属家賃を除く総合)で実質化)は、特別給与の大幅増加を主因として2024年中には前年比でプラスとなる月もあったが、2025年入り後はマイナスが続いている。現金給与総額よりも安定的な動きをする「きまって支給される給与(所定内給与+所定外給与)」は、2022年2月から一貫してマイナス圏で推移している。

名目賃金は当面2%台前半で推移する公算が大きいため、実質賃金上昇率がプラスとなるためには、消費者物価(総合)の伸びが2%割れまで鈍化することが条件となる1。現時点では、消費者物価上昇率が2%割れは2026年初め頃と予想している。実質賃金上昇率が持続的・安定的にプラスとなるのは2026年1-3月期以降となるだろう。

名目賃金は当面2%台前半で推移する公算が大きいため、実質賃金上昇率がプラスとなるためには、消費者物価(総合)の伸びが2%割れまで鈍化することが条件となる1。現時点では、消費者物価上昇率が2%割れは2026年初め頃と予想している。実質賃金上昇率が持続的・安定的にプラスとなるのは2026年1-3月期以降となるだろう。

2024年度の実質雇用者報酬は、名目雇用者報酬の伸びが2023年度の前年比1.9%から同4.6%へ大きく高まったことを主因として前年比1.8%(2023年度:同▲1.4%)と3年ぶりの増加となった。名目雇用者報酬は所定内給与の伸び悩み、企業収益の回復ペース鈍化を受けた特別給与の伸び率低下から、2025年度が前年比3.8%、2026年度が同3.3%と伸びが低下した後、2027年度には春闘賃上げ率が前年を上回ることを反映し、同3.5%と伸びを高めるだろう。実質雇用者報酬は、名目雇用者報酬の伸びが消費者物価上昇率を上回り続けることから、2025年度が前年比1.4%、2026年度が同1.7%、2027年度が同1.7%と底堅く推移することが予想される。

2024年度の実質雇用者報酬は、名目雇用者報酬の伸びが2023年度の前年比1.9%から同4.6%へ大きく高まったことを主因として前年比1.8%(2023年度:同▲1.4%)と3年ぶりの増加となった。名目雇用者報酬は所定内給与の伸び悩み、企業収益の回復ペース鈍化を受けた特別給与の伸び率低下から、2025年度が前年比3.8%、2026年度が同3.3%と伸びが低下した後、2027年度には春闘賃上げ率が前年を上回ることを反映し、同3.5%と伸びを高めるだろう。実質雇用者報酬は、名目雇用者報酬の伸びが消費者物価上昇率を上回り続けることから、2025年度が前年比1.4%、2026年度が同1.7%、2027年度が同1.7%と底堅く推移することが予想される。

1 消費者物価(持家の帰属家賃を除く総合)の上昇率は消費者物価(総合)よりも0.5%程度高い。

(2025年11月18日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- QE速報:2025年7-9月期の実質GDPは前期比▲0.4%(年率▲1.8%)-トランプ関税の影響が顕在化し、6四半期ぶりのマイナス成長

- 2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~

- 雇用関連統計25年9月-女性の正規雇用比率が50%に近づく

- 鉱工業生産25年9月-7-9月期の生産は2四半期ぶりの減少も、均してみれば横ばいで推移

- 消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ

- 貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに

- 法人企業統計25年4-6月期-トランプ関税の影響で製造業は減益も、非製造業が堅調を維持

- 日銀短観(9月調査)~トランプ関税の影響は依然限定的、利上げ路線をサポートするも、決め手にはならず

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/18 | 2025~2027年度経済見通し(25年11月) | 斎藤 太郎 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/11/17 | QE速報:2025年7-9月期の実質GDPは前期比▲0.4%(年率▲1.8%)-トランプ関税の影響が顕在化し、6四半期ぶりのマイナス成長 | 斎藤 太郎 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/31 | 2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ | 斎藤 太郎 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/31 | 鉱工業生産25年9月-7-9月期の生産は2四半期ぶりの減少も、均してみれば横ばいで推移 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年11月18日

2年連続でのプラス進展となった世界生保市場-ここ数年の不安定な状況から2年連続のプラス進展-低金利に伴う低成長を脱し、安定成長へ -

2025年11月18日

2025~2027年度経済見通し(25年11月) -

2025年11月18日

ロシアの物価状況(25年10月)-サービスインフレ鈍化で10月も低下が継続 -

2025年11月18日

パワーカップル世帯の動向(3)住まいと資産~首都圏6割、金融資産4,000万円以上が35% -

2025年11月18日

今週のレポート・コラムまとめ【11/11-11/17発行分】

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2025~2027年度経済見通し(25年11月)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2025~2027年度経済見通し(25年11月)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!