- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- ブラックフライデーとEコマース~“選ばない買い物”の広がり-データで読み解く暮らしの風景

NEW

コラム

2025年11月10日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

■要旨

■目次

1――広がるブラックフライデーと冬支度

2――ブラックフライデーに見る"選ばない買い物"

3――便利さと向き合う眼差し

- 11月のブラックフライデーは、米国発の消費イベントとして日本にも定着しつつある。もともと11月は冬支度に伴う支出が膨らみやすい時期であり、近年は店舗とオンラインの双方で行われるセールが重なることで、消費をいっそう活発化している。

- 一方で、ブラックフライデーのように膨大な商品から選ぶ場面では、AIのレコメンドや生成AIの提案に頼る“選ばない買い物”も広がっている。便利さが進む一方で、何を自ら選び、何を委ねるかの線引きがより問われる時代である。

- AIに商品を提案してもらう未来は、忙しい生活を支える便利さであると同時に、私たちの“選ぶ時間”そのものを見つめ直すものでもあるだろう。

■目次

1――広がるブラックフライデーと冬支度

2――ブラックフライデーに見る"選ばない買い物"

3――便利さと向き合う眼差し

1――広がるブラックフライデーと冬支度

11月末にかけて、スマホを開けば「ブラックフライデー」の文字が踊るようになります。ECサイトのトップページだけでなく、スーパーのチラシにも、百貨店の催事にも。いつの間にか、日本の11月はこの言葉に染まる季節になりました。

もともとは、米国で感謝祭の翌日に始まる年末商戦のセールとして広がったものです。米国発の消費イベントがここまで広がった背景には、物価高のなかで少しでも賢く買いたいという消費者の意識と、Eコマースの浸透があげられます。オンラインなら時間や場所を問わず、自宅からでもセールにアクセスできる手軽さが、ブラックフライデーをより多くの人の生活に浸透させていったのでしょう。

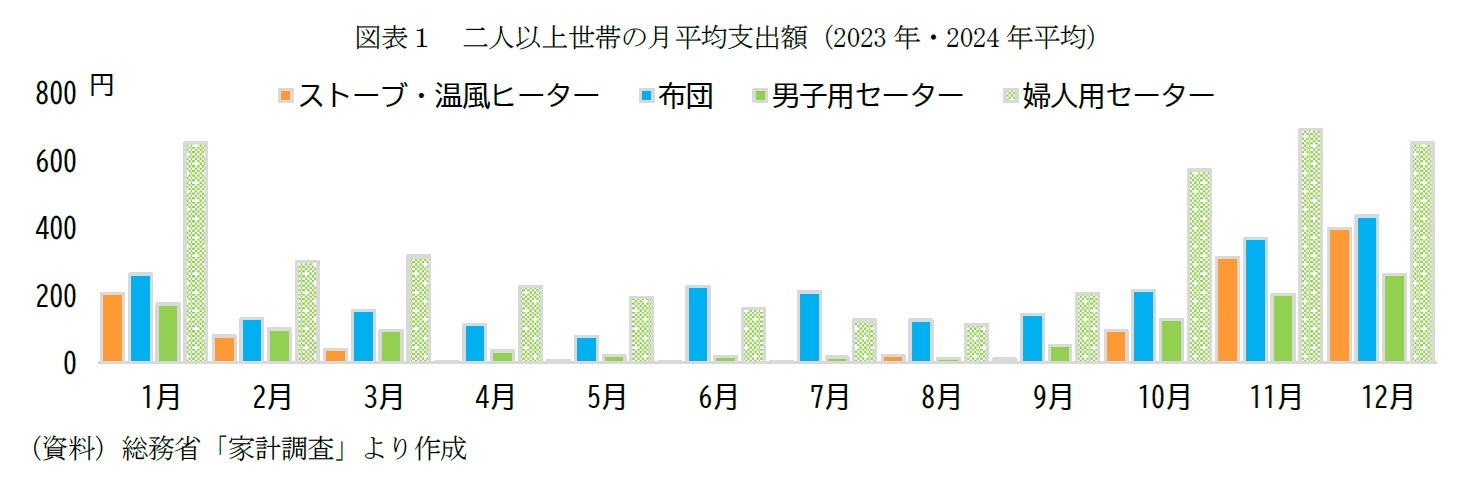

一方、日本では、11月は「冬支度の月」として、衣料品や家電などの支出が膨らみやすい時期です。総務省「家計調査」によると、「被服及び履物」の支出は11月に増える傾向があり、二人以上世帯では12月に次ぐ年間2位(2023・2024年平均)。月平均値と比べると、2割多い水準(+20.2%)となっています。具体的には、セーターなどの冬物衣料に加えて、ストーブなどの暖房器具、布団や毛布といった寝具類、いずれも寒さを迎えるための準備の買い物が一気に動く季節です(図表1)。

もともとは、米国で感謝祭の翌日に始まる年末商戦のセールとして広がったものです。米国発の消費イベントがここまで広がった背景には、物価高のなかで少しでも賢く買いたいという消費者の意識と、Eコマースの浸透があげられます。オンラインなら時間や場所を問わず、自宅からでもセールにアクセスできる手軽さが、ブラックフライデーをより多くの人の生活に浸透させていったのでしょう。

一方、日本では、11月は「冬支度の月」として、衣料品や家電などの支出が膨らみやすい時期です。総務省「家計調査」によると、「被服及び履物」の支出は11月に増える傾向があり、二人以上世帯では12月に次ぐ年間2位(2023・2024年平均)。月平均値と比べると、2割多い水準(+20.2%)となっています。具体的には、セーターなどの冬物衣料に加えて、ストーブなどの暖房器具、布団や毛布といった寝具類、いずれも寒さを迎えるための準備の買い物が一気に動く季節です(図表1)。

こういった底堅い季節需要がある上に、近年はブラックフライデーのセールが重なり、11月の消費をいっそう活発にしています。

特にこのイベントは、日本ではネットを中心に広がりながら、店舗とオンラインの双方で展開されるケースも増えており、Eコマースの利用を後押しするきっかけにもなっているでしょう。

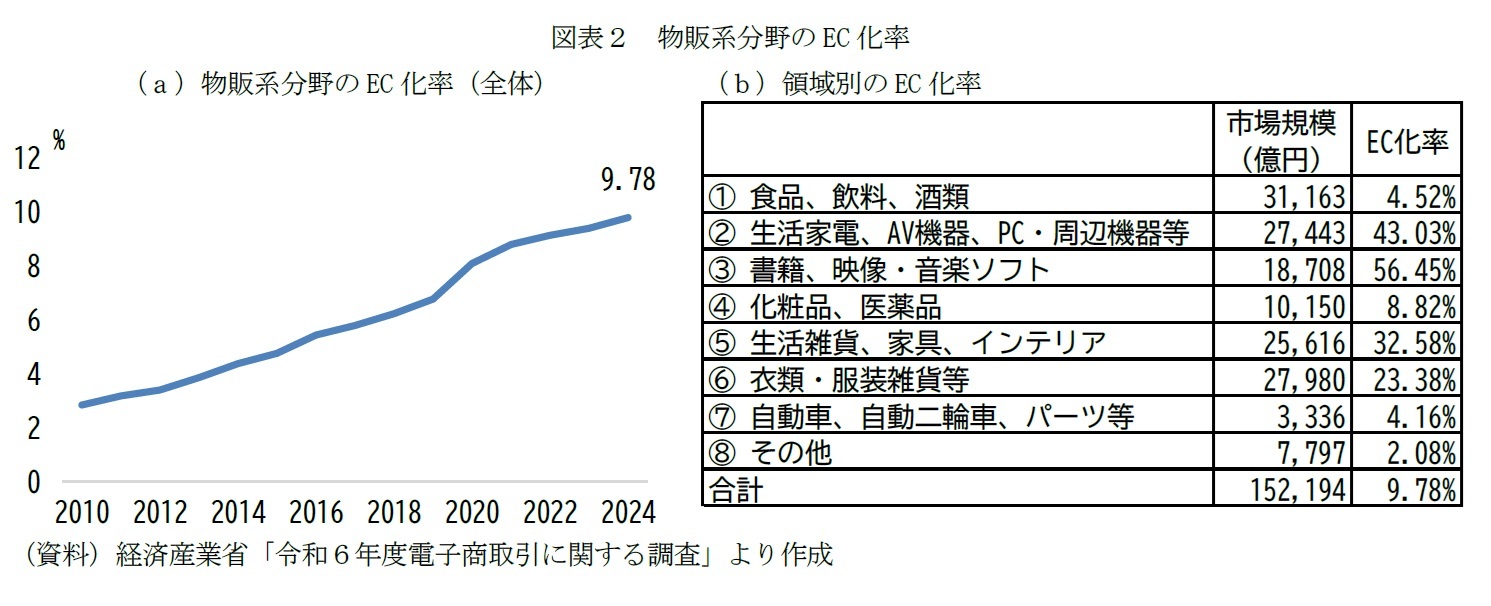

経済産業省の統計を見ると、2024年には物販系分野のEC化率は約10%(9.8%)に達しました(図表2)。すでに書籍は過半数に達し、家電も4割にのぼるほか、生活雑貨は3割、衣類も2割を超え、いずれも毎年じわじわと上昇しています。

オンライン購入が生活の中に定着するなかで、特に共働き世帯にとっては、11月の大規模セールは「忙しい日常の中で、必要なものを一度に揃える機会」として機能しているのでしょう。寒さが増し、年末の予定を前に「冬支度は今のうちに」という心理も後押ししているのではないでしょうか。

特にこのイベントは、日本ではネットを中心に広がりながら、店舗とオンラインの双方で展開されるケースも増えており、Eコマースの利用を後押しするきっかけにもなっているでしょう。

経済産業省の統計を見ると、2024年には物販系分野のEC化率は約10%(9.8%)に達しました(図表2)。すでに書籍は過半数に達し、家電も4割にのぼるほか、生活雑貨は3割、衣類も2割を超え、いずれも毎年じわじわと上昇しています。

オンライン購入が生活の中に定着するなかで、特に共働き世帯にとっては、11月の大規模セールは「忙しい日常の中で、必要なものを一度に揃える機会」として機能しているのでしょう。寒さが増し、年末の予定を前に「冬支度は今のうちに」という心理も後押ししているのではないでしょうか。

2――ブラックフライデーに見る"選ばない買い物"

一方で、ブラックフライデーの買い物は「大量の商品から何を選ぶか」という課題とも背中合わせです。何千もの商品が画面に並び、価格やレビューを見比べるのは、時間も手間もかかります。結果として多くの人は、ランキングや「あなたへのおすすめ」に頼るようになります。いわば、膨大な選択肢に直面した消費者が、“選ばない”という選択をしているのです。

もっとも、この“選ばない買い物”は、決して受け身な行動ばかりではありません。ECサイトなどで用いられているAIのレコメンド機能は、購買履歴や人気度を反映して、数えきれない候補を瞬時に絞り込んでくれます。忙しい日々の中では、委ねる方が合理的だと感じる場面も少なくありません。

私自身、夕食づくりに追われながら「今年の冬用の子どものパジャマ」を探すとき、気づけばおすすめ機能に助けられています。AIの提案が、“選ぶ時間”を節約してくれる瞬間です。

最近ではさらに、生成AIを活用した相談型ショッピングも芽生えています。

「小学生の子に合う学習机を、予算5万円以内で探したい」「通勤用に軽くてシンプルな冬のコートを見つけたい」、こうした曖昧なニーズを投げかけると、条件に沿った商品が提案されます。ブラックフライデーのように商品群が膨大なときほど、この仕組みを心強く感じる人も多いでしょう。

検索よりも「会話」で探す時代。生成AIは、消費者の行動そのものを静かに変え始めています。

もっとも、この“選ばない買い物”は、決して受け身な行動ばかりではありません。ECサイトなどで用いられているAIのレコメンド機能は、購買履歴や人気度を反映して、数えきれない候補を瞬時に絞り込んでくれます。忙しい日々の中では、委ねる方が合理的だと感じる場面も少なくありません。

私自身、夕食づくりに追われながら「今年の冬用の子どものパジャマ」を探すとき、気づけばおすすめ機能に助けられています。AIの提案が、“選ぶ時間”を節約してくれる瞬間です。

最近ではさらに、生成AIを活用した相談型ショッピングも芽生えています。

「小学生の子に合う学習机を、予算5万円以内で探したい」「通勤用に軽くてシンプルな冬のコートを見つけたい」、こうした曖昧なニーズを投げかけると、条件に沿った商品が提案されます。ブラックフライデーのように商品群が膨大なときほど、この仕組みを心強く感じる人も多いでしょう。

検索よりも「会話」で探す時代。生成AIは、消費者の行動そのものを静かに変え始めています。

3――便利さと向き合う眼差し

ただし、便利さの裏側には注意も必要です。セールの高揚感にAIの後押しが加わると、想定以上に買いすぎてしまうリスクもあるでしょう。レコメンドやAIの提案は「選択を助ける道具」である一方で、「判断を委ねすぎる危うさ」も伴います。消費者に求められるのは、「AIに選んでもらう」ことと「自分で線を引く」こと、そのバランス感覚です。

小売業やプラットフォームにとっても、差別化の軸は値引きの幅から「提案の質」へと移りつつあります。単に安い商品を提示するのではなく、消費者の生活文脈に沿った提案をどれだけ届けられるか。共働きや単身の忙しい生活者にとって、信頼できる“選ばない仕組み”は価格以上の価値を持ちます。逆に、提案の透明性や納得感がなければ、アルゴリズムに任せる安心感は生まれません。

ブラックフライデーは、もはや単なる安売りのイベントではなく、Eコマースとアルゴリズムが交わる象徴的な場となっています。そこには、家計防衛のための計画的な前倒し消費と、AIに導かれる“選ばない消費”が同居しています。効率を優先しながらも、偶然の出会いや選ぶ楽しみをどう残すか。この二つをどう折り合わせていくかが、これからの消費を考える上での鍵となるでしょう。

今後、AIの精度がさらに高まれば、消費者の“選ぶ負担”はいっそう軽くなるかもしれません。一方で、何を自分で選び、何を委ねるのか。その線引きを、より意識的に行うことが求められる時代になりつつあります。企業側にも、単なる売上の最大化ではなく、消費者が納得して選べる環境をどう整えるかが問われています。ブラックフライデーという「消費のお祭り」は、そうした問いを映し出す鏡でもあるのです。

ふと立ち止まると、私たちの買い物は、得をすることだけでなく、誰とどんな時間を過ごすか、どんな体験を選び取るかに大きく関わっています。AIに商品を提案してもらう未来は、忙しい生活を支える便利さであると同時に、私たちの“選ぶ時間”そのものを問い直すものでもあるのかもしれません。

小売業やプラットフォームにとっても、差別化の軸は値引きの幅から「提案の質」へと移りつつあります。単に安い商品を提示するのではなく、消費者の生活文脈に沿った提案をどれだけ届けられるか。共働きや単身の忙しい生活者にとって、信頼できる“選ばない仕組み”は価格以上の価値を持ちます。逆に、提案の透明性や納得感がなければ、アルゴリズムに任せる安心感は生まれません。

ブラックフライデーは、もはや単なる安売りのイベントではなく、Eコマースとアルゴリズムが交わる象徴的な場となっています。そこには、家計防衛のための計画的な前倒し消費と、AIに導かれる“選ばない消費”が同居しています。効率を優先しながらも、偶然の出会いや選ぶ楽しみをどう残すか。この二つをどう折り合わせていくかが、これからの消費を考える上での鍵となるでしょう。

今後、AIの精度がさらに高まれば、消費者の“選ぶ負担”はいっそう軽くなるかもしれません。一方で、何を自分で選び、何を委ねるのか。その線引きを、より意識的に行うことが求められる時代になりつつあります。企業側にも、単なる売上の最大化ではなく、消費者が納得して選べる環境をどう整えるかが問われています。ブラックフライデーという「消費のお祭り」は、そうした問いを映し出す鏡でもあるのです。

ふと立ち止まると、私たちの買い物は、得をすることだけでなく、誰とどんな時間を過ごすか、どんな体験を選び取るかに大きく関わっています。AIに商品を提案してもらう未来は、忙しい生活を支える便利さであると同時に、私たちの“選ぶ時間”そのものを問い直すものでもあるのかもしれません。

(2025年11月10日「研究員の眼」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1878

経歴

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/10 | ブラックフライデーとEコマース~“選ばない買い物”の広がり-データで読み解く暮らしの風景 | 久我 尚子 | 研究員の眼 |

| 2025/11/04 | パワーカップル世帯の動向(2)家庭と働き方~DINKS・子育て・ポスト子育て、制度と夫婦協働が支える | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/27 | 大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/23 | パワーカップルと小学校受験-データで読み解く暮らしの風景 | 久我 尚子 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年11月10日

「推し」とは何なのか(1)-「推し選」に対して思うこと -

2025年11月10日

グローバル株式市場動向(2025年10月)-米主要テック企業の好業績などから上昇が継続 -

2025年11月10日

米関税政策がもたらすインフレ圧力-9月CPIにみる足元の動向とリスク要因 -

2025年11月10日

中国の物価関連統計(25年10月)~コアCPIの上昇率が引き続き拡大 -

2025年11月10日

ブラックフライデーとEコマース~“選ばない買い物”の広がり-データで読み解く暮らしの風景

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【ブラックフライデーとEコマース~“選ばない買い物”の広がり-データで読み解く暮らしの風景】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

ブラックフライデーとEコマース~“選ばない買い物”の広がり-データで読み解く暮らしの風景のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!