- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 環境経営・CSR >

- サステナビリティに関する意識と消費者行動2024(3)-消費者のサステナ意識・行動ギャップを解く4つのアプローチ

サステナビリティに関する意識と消費者行動2024(3)-消費者のサステナ意識・行動ギャップを解く4つのアプローチ

生活研究部 准主任研究員 小口 裕

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

第四象限(右下)は、新しさ・利便性にも一定の興味を持ちつつ、しっかり裏付けが取れて納得できれば購入・利用するような消費行動パターンである。この象限に対しては、「楽しさ」や「話題性」を起点にしながら、自然とサステナビリティ要素が組み込まれている施策、つまり「ついでにエシカル」という方向性が有効ではないかと思われる。

例えば、観光地における環境配慮型工場(スマート・エコファクトリー/エコ・ファクトリー)の見学ツアーを通じて、観光の「ついでに」環境問題の学びの機会を提供するサービスや、新商品購入金額の一部が環境保護活動に「ついでに」寄付されるような仕組みがイメージされる。生活行動のついでに、楽しさや話題性を伴って自然とサステナビリティ行動に誘導するアプローチと言える。

本稿では、消費者のサステナビリティに対する意識や消費行動に着目し、「サステナビリティ行動」を抑制する構造的要因を整理し、「実はエシカル」「これがエシカル」「だからエシカル」「ついでにエシカル」というサステナブル・マーケティングの具体的方策につながる4つの仮説を提示した。

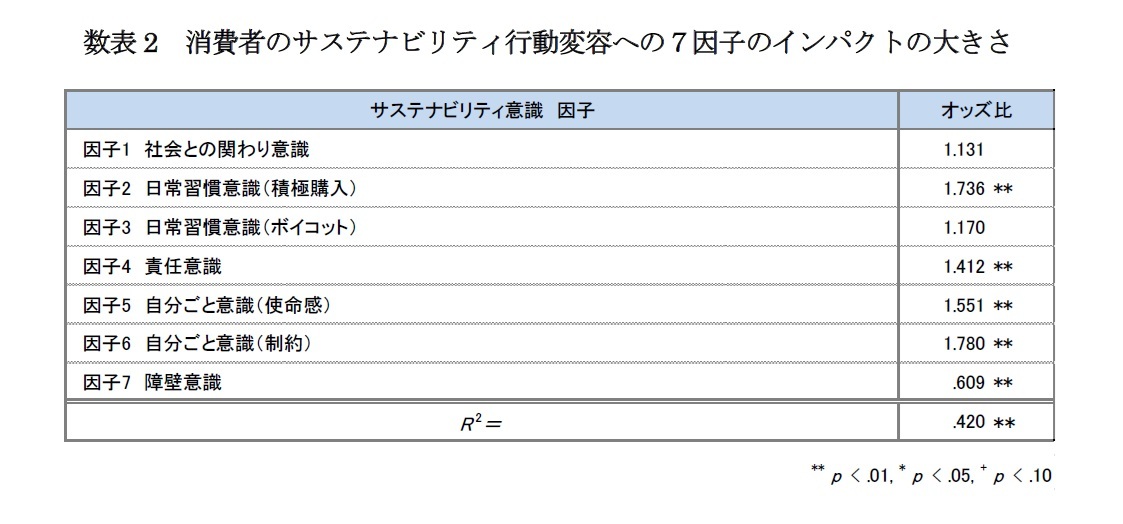

なお、消費者行動を決定づけるのは、消費者自身の記憶や知識に基づく感情・態度などの内的要因から、消費者が置かれた環境・オケージョンや対象物との関わりといった外的要因まで幅広く、インパクトそのものも複雑である。今回は、日常的な消費行動やサステナビリティに対する考え方、日常行動性向などのデータを用いたが、これだけですべてを説明できるわけではない。しかしながら、消費者のサステナビリティ意識と行動について「意識はしているものの、なかなか行動に移しにくい」という2024年にかけて顕在化した意識・行動の構造的要因の一端を示しているとは言えるだろう。

さらに、第一象限の「実はエシカル」アプローチは、サステナビリティやエシカルという考え方=人間・社会への配慮を「新しさやクリエイティブなイメージ」として消費していると言えなくもない。

このようなアプローチは、先行研究において「本来のエシカルな消費行動とは言えない」という一定の批判12が見られる点に留意したい。たとえばフェアトレード商品を買う層は、全員がフェアトレードの活動にコミットしている訳ではないと思われ、むしろ、ある種のファッションとなっている可能性13もある。かつてのエシカル消費に代表されるサステナビリティ行動は、反消費主義的な言説と結びついていた様相も見られたが、今日では「LOHAS(ロハス)」の様に、ある種の消費欲求を充足するライフスタイルとして認識されているケースもあるだろう。

サステナビリティ行動を促進するという観点では、そのような「実はエシカル」タイプのサステナビリティ行動も積極的に取り込んでいくような柔軟性も求められていると思われる。

12 Johnston, Josée, 2007, "The Citizen-Consumer Hybrid: Ideological Tensions and the Case of Whole Foods Market," Theory and Society, 37: 229-270.

13 畑山要介(2018),「市民-消費者としての倫理的 消費者 社会貢献志向とクリエイティブ志向の 効果の検討」,『経済社会学会年報』,40,225-233.

5――考察と提言~消費者を「サステナビリティ推進の共創者」として捉える視点

その中で、社会や消費者・市民へのインパクトを通じて消費者のサステナビリティ行動の変容を後押ししつつ、マテリアリティのKPI達成に向けて、その実現可能性を高めることが求められる。

しかし、企業がサステナビリティに配慮した製品やサービスを提供しても、消費者がそれを選択し、行動を変えなければ、持続可能な社会への貢献は限定的になり得る。特に、GRI 3(Material Topics)における消費者の行動変容のインパクト評価においては、「サステナビリティに関心はあるが行動できない」という消費者の実行力を考慮する必要があるケースもありうる。

したがって、消費者の行動変容に対するインパクトの促進・阻害要因を構造的に把握することで、マテリアリティの選定精度や効果的な取り組みの精度を高め、ステークホルダー・エンゲージメントをより深められる可能性がある14。

企業がマテリアリティを実現し、KPIを達成するためには、単に「環境に優しい製品やサービスを提供する」だけでなく消費者とのエンゲージメントを深めることによって、消費者を単なる「購買者」ではなく「サステナビリティ推進の共創者」として捉える視点が求められているように思われる。

前稿の分析の通り、サステナビリティの実現に向けて、消費者・顧客が持続可能性を高める企業行動に期待する声は大きい。企業は、消費者や顧客の意識や行動を理解して、消費者が積極的に価値を認識して行動を変えられるようなインパクトのある仕組みを設計・実践していくことが、今後ますます求められるのではないだろうか。

14 GRI3のマテリアル項目(Material Topics):企業の事業活動が経済・環境・社会に与える重要な影響 を指し、GRIスタンダードに基づくサステナビリティ報告で企業が開示すべき重要なテーマのこと。企業の持続可能性戦略やステークホルダーの関心と関連し、透明性のある情報開示を実現するための中心的な要素となる。

(2025年03月28日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1813

- 【経歴】

1997年~ 商社・電機・コンサルティング会社において電力・エネルギー事業、地方自治体の中心市街地活性化・商業まちづくり・観光振興事業に従事

2008年 株式会社日本リサーチセンター

2019年 株式会社プラグ

2024年7月~現在 ニッセイ基礎研究所

2022年~現在 多摩美術大学 非常勤講師(消費者行動論)

2021年~2024年 日経クロストレンド/日経デザイン アドバイザリーボード

2007年~2008年(一社)中小企業診断協会 東京支部三多摩支会理事

2007年~2008年 経済産業省 中心市街地活性化委員会 専門委員

【加入団体等】

・日本行動計量学会 会員

・日本マーケティング学会 会員

・生活経済学会 准会員

【学術研究実績】

「新しい社会サービスシステムの社会受容性評価手法の提案」(2024年 日本行動計量学会*)

「何がAIの社会受容性を決めるのか」(2023年 人工知能学会*)

「日本・米・欧州・中国のデータ市場ビジネスの動向」(2018年 電子情報通信学会*)

「企業間でのマーケティングデータによる共創的価値創出に向けた課題分析」(2018年 人工知能学会*)

「Webコミュニケーションによる消費者⾏動の理解」(2017年 日本マーケティング・サイエンス学会*)

「企業の社会貢献に対する消費者の認知構造に関する研究 」(2006年 日本消費者行動研究学会*)

*共同研究者・共同研究機関との共著

小口 裕のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/05 | 完璧な成果より「誠実な経過」を-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(2) | 小口 裕 | 基礎研レター |

| 2025/10/31 | 交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 | 小口 裕 | 研究員の眼 |

| 2025/10/23 | 御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1) | 小口 裕 | 基礎研レター |

| 2025/10/17 | 「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」 | 小口 裕 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月07日

フィリピンGDP(25年7-9月期)~民間消費の鈍化で4.0%成長に減速、電子部品輸出は堅調 -

2025年11月07日

次回の利上げは一体いつか?~日銀金融政策を巡る材料点検 -

2025年11月07日

個人年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年11月07日

中国の貿易統計(25年10月)~輸出、輸入とも悪化。対米輸出は減少が続く -

2025年11月07日

英国金融政策(11月MPC公表)-2会合連続の据え置きで利下げペースは鈍化

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【サステナビリティに関する意識と消費者行動2024(3)-消費者のサステナ意識・行動ギャップを解く4つのアプローチ】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

サステナビリティに関する意識と消費者行動2024(3)-消費者のサステナ意識・行動ギャップを解く4つのアプローチのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!